Notice

Un moulin en bois de la Iere moitié du Ier siècle à Art-sur-Meurthe « L’Embanie » en Meurthe-et-Moselle.

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

avec la collaboration de Christine Chausse (Inrap), Gisèle Allenet-de-Ribemont (Inrap), Julian Wiethold (Inrap), Chantal Leroyer (CREAAH), Véronique Materne (CNRS).

Le site est installé sur la commune d’Art-sur-Meurthe, le long de la rive droite de la Meurthe sur la plaine alluviale actuelle. En bordure du décapage se trouve un chenal aménagé de couloirs faits de clayonnages qui appartiennent à des aménagements de berge en relation avec un ou plusieurs biefs. Certaines couches ont piégé des rejets de mobilier (céramique, faune, bois…) datables de La Tène D et du IIer - IIIe siècle de notre ère. Cet aménagement a été décapé sur 60 m de longueur, mais il se poursuit de part et d’autre de notre exploration.

Dans l’une des couches du paléo-chenal, se trouve une petite structure construite sur pilotis elle même bordée par des ensembles très complexes de piquets et de clayonnages très bien conservés et qui suivent le tracé du chenal. Le moulin se compose d’un ensemble de piquets installé à près de 3 mètres de la berge nord du paléo-chenal à environ 1,80 m du centre du canal et qui couvre une surface d’environ 12 m2 en formant un rectangle de 2,70 par 3,50 m (deux rangées de 8 et 9 piquets placés pratiquement en opposition et distantes de 0,90 m). Le long de ces piquets se lit en négatif les traces d’un clayonnage. Piégées dans une couche supérieure gisent des tuiles entières, plates à rebords qui ont pu servir à couvrir cette construction.

Légèrement plus en amont (17 m) dans le chenal, se trouve un impressionnant « vrac » de bois travaillés (365 bois) qui correspond certainement au démantèlement du moulin. Au sein de ces bois, se relève la présence de pales et de piquets. La très grande majorité des bois découverts sont des piquets droits de section circulaire, certains sont refendus et d’autres possèdent des extrémités en biseau simple ou double voire appointies. Leur diamètre varie de 15 à 30 mm avec une prédominance entre 20 et 25 mm et ils sont simplement ébranchés (clayonnages ?). 18 éléments appartenant à des planches de chêne de section quadrangulaire sont longs jusqu’à 1,07 m. Deux d’entre eux munis d’un tenon à l’extrémité constituent les restes de pales du moulin. On compte également un alluchon seul reste actuellement identiἀé comme appartenant au mécanisme.

Sur les 60 m fouillés du chenal de nombreux restes de piquets alignés reliés entre eux par du clayonnage ont été mis au jour ; Les longs couloirs constitués de piquets et de clayonnages sont certainement associés au moulin. En amont ils servent sans doute de bief d’amenée d’eau, destiné à réguler le débit et en aval de canal de fuite.Nous avons donc affaire à un moulin construit entièrement en bois dont il ne reste en place que les pilotis de la plateforme. On entend par plateforme le lieu abritant la chambre de mouture et le mécanisme. Cette infrastructure semble donc correspondre aux sous-bassements du moulin et elle devait permettre de « rattraper » la dénivelée due à la pente du chenal pour pouvoir installer la construction à l’horizontal. D’après les restes le moulin comporte une roue verticale à aube et à pales droites. Les parois de la plateforme sont sans doute bâties en matériaux légers (clayonnages et torchis). Cette roue devait avoir un fonctionnement dit « au fil de l’eau », sans dénivelée. Le moulin semble avoir fonctionné dans le courant de la première moitié du Ier siècle de notre ère, mais sa durée de vie n’a pas pu être évaluée.

Concernant l'environnement du moulin, la palynologie signale de très grandes quantités de pollens de céréales à son niveau. Leur présence en abondance est propre aux aires de battages ou de mouture. La carpologie indique que le cours d’eau est bordé de prairies et d’une petite formation arborée comprenant l’aulne et des arbustes héliophiles. La diversité des adventices de cultures ou des rudérales doit être mise en relation avec la proximité d’un habitat ou la présence de parcelles cultivées dans l’environnement proche du cours d’eau. L’étude sédimentaire signale que les canaux créés se sont envasés soit après l’abandon du moulin, soit que l’envasement a provoqué l’abandon du moulin.

Intervention / Responsable scientifique

Sur le même thème

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotanique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

Les Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Arch…

SerraLaurenceRabeIndrafoLes Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Archéologie du verre à La Réunion

-

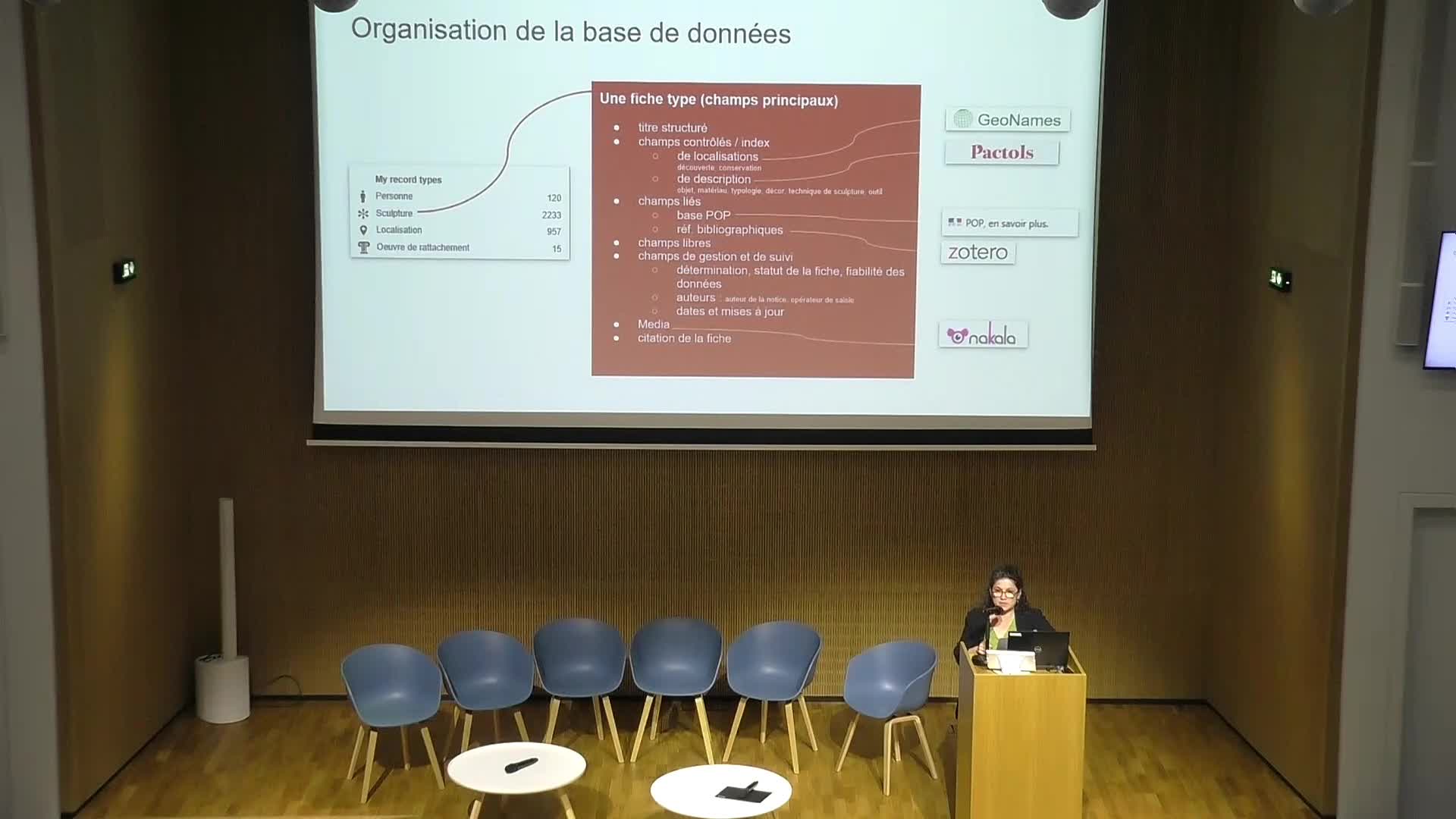

Projet CORPUS SATHMA

FlamminAnnePrésentation du projet CORPUS SATHMA, soutenu par CollEx-Persée dans le cadre de l’appel à projets 2022.

-

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

-

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

PorlierChristopheDelrieuxFabienCauseries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

-

Témoignage de Alain Schnapp

SchnappAlainGuérinAnaëlleDans le cadre de la préparation du 250e anniversaire de son ouverture au public, en décembre 2020, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a mené une collecte d’archives orales afin de

-

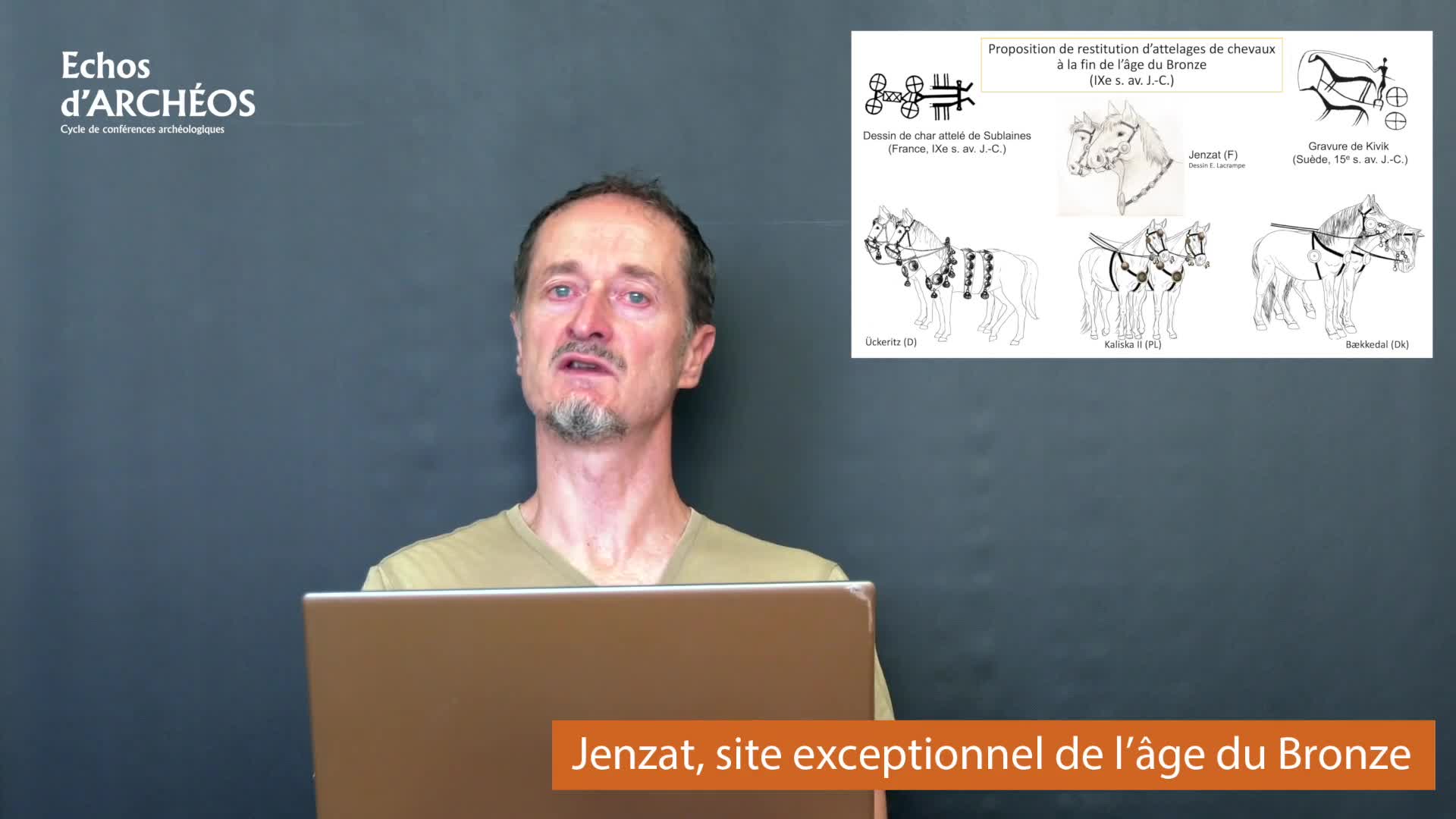

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

Introducing Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)

Find out more about the research activities of Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).