Notice

Un moulin médiéval en contexte littoral à Pennedepie (Calvados). Vincent Bernard (Université de Rennes 1)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

avec la collaboration de Cyrille Billard, Yannick Le Digol, Christophe Maneuvrier et G Senecal.

Le littoral de la commune de Pennedepie (Calvados) a connu une forte érosion entraînant un recul de la ligne de rivage de plusieurs dizaines de mètres en près de 30 années. Cette érosion explique, au début des années 1980, la mise au jour d’une importante construction de pierre et surtout de bois, qui n’a cessé de se dégrader jusqu’à aujourd’hui. Celle-ci est situé sur l’estran actuel dans le lit d’un ruisseau appelé « la Rivière de Pennedepie », à l’emplacement de son exutoire dans la zone externe de l’estuaire de la Seine.

Le site, remarquablement conservé avec ses structures en bois, n’a malheureusement pas donné lieu à une intervention à la hauteur de son intérêt scientifique. C’est seulement en 2003 qu’une datation 14C a permis d’assurer l’ancienneté de ces vestiges. Quelques sondages d’ampleur très réduite ont également été réalisés en 2005. Par conséquence, cette présentation s’attache à regrouper les informations acquises pendant plus de 20 ans sur le moulin lui-même ainsi que sur son environnement.

L’édifice comprend deux poutres équarries, de plus de 10 m de longueur, d’environ 40 cm de côté, qui sont disposées parallèlement à l’axe du ruisseau. Des planches viennent s’appuyer sur ces deux poutres en reposant sur un chanfrein. Deux planches plus épaisses délimitent la structure à la fois aux deux extrémités de la plate-forme, tandis qu’une troisième prend place au centre. A l’ouest, la plate-forme et sa poutre horizontale porteuse est calée par une série de gros blocs de travertin reliés entre eux par des agrafes métalliques et jointoyés au plomb. D’autres blocs de travertins partent obliquement au nord et au sud. Côté est, un nouveau plancher disposé en pente vient s’appuyer contre l’une des deux grandes poutres axiales. L’altitude du plancher de base de l’édifice est située à +2,78 m NGF, ce qui suppose une construction régulièrement exposée durant les moyennes et grandes marées.

Plusieurs éléments en bois sont apparus dans l’environnement du moulin : les pieux marquant l’emplacement du bief, des conduites monoxyles. L’érosion littorale a également mis au jour sur une vaste surface des structures en creux complexes, creusées aux dépens du marais littoral et formant des sortes de bassins communiquant avec l’estran.

Le mobilier céramique trouvé sur le site et 3 datations radiocarbone situent le fonctionnement de ce site au XIe-XIIe s., tandis qu’une datation dendrochronologique place l’abattage d’une des poutres du moulin entre 1181 et 1201.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées quant à la fonction de ce réseau complexe de fosses (en lien avec la production de sel ou avec un travail de préparation des peaux ou des draps). Si l’identiἀcation de la structure dé-couverte sur la plage de Pennedepie comme moulin hydraulique ne pose pas de réel problème, le fonctionnement de cette installation, sous le niveau des plus hautes mers, soulève davantage de questions. En l’absence d’éléments de meules, l’hypothèse d’un moulin à foulon est d’autant plus probable que l’on sait que le moulin à blé de Pen-nedepie, attesté dès 1260, était situé plus en amont sur le ruisseau de Saint-Georges et qu’il existait ailleurs – sans doute plus en aval – un moulin à foulon ou « molin foulerez » qui n’est pas localisé avec précision mais qui ne pouvait se situer qu’en amont du moulin à blé.

Si la structure découverte sur la plage de Pennedepie s’avérait être un moulin à fouler, il s’agirait là de la première découverte du genre en France et peut-être en Europe. Rappelons que la datation dendrochronologique place cette structure à l’extrême fin du XIIe s., alors que la première mention d’un moulin à fouler au nord des Alpes n’apparaît qu’à la fin du XIe s.

Intervention / Responsable scientifique

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

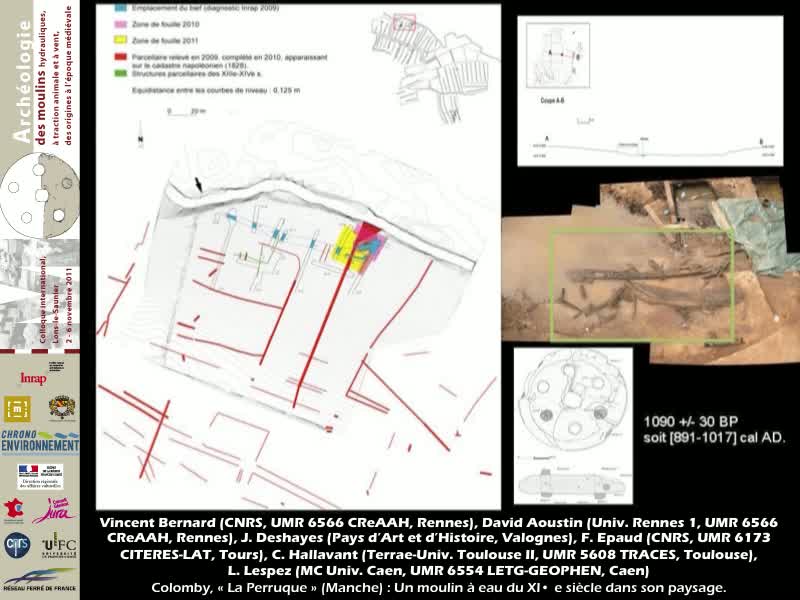

Colomby, « La Perruque » (Manche) : Un moulin à eau du XIe siècle dans son paysage. Vincent Bernard…

BernardVincentAoustinDavidÉpaudFrédéricHallavantCharlotteLespezLaurentDeshayesJulienavec la collaboration de David Aoustin (Univ. Rennes 1, UMR 6566 CReAAH, Rennes), J. Deshayes (Pays d’Art et d’Histoire, Valognes), F. Epaud (CNRS, UMR 6173 CITERES-LAT, Tours), C. Hallavant (Terrae

Sur le même thème

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotanique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

Les Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Arch…

SerraLaurenceRabeIndrafoLes Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Archéologie du verre à La Réunion

-

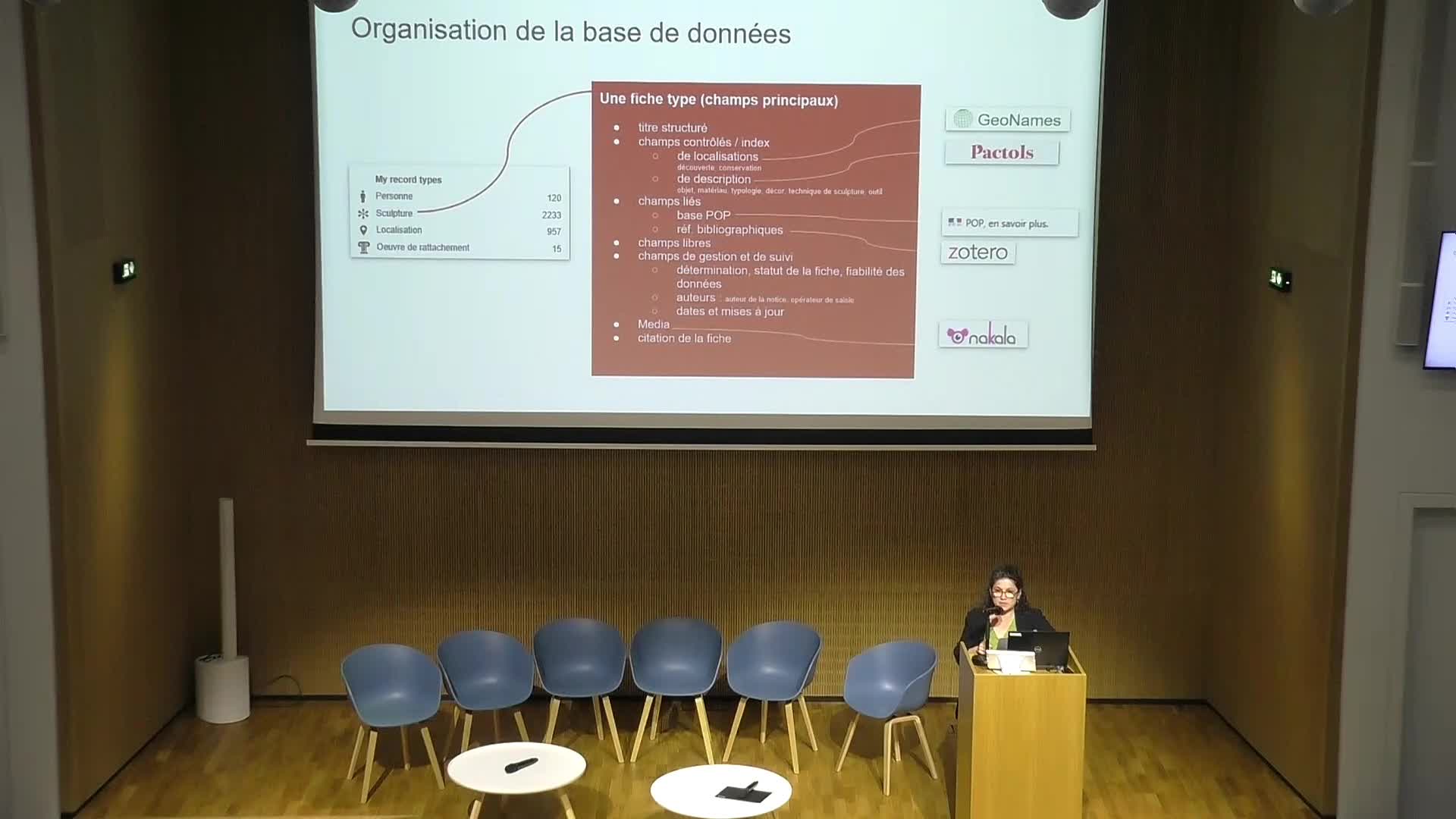

Projet CORPUS SATHMA

FlamminAnnePrésentation du projet CORPUS SATHMA, soutenu par CollEx-Persée dans le cadre de l’appel à projets 2022.

-

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

-

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

PorlierChristopheDelrieuxFabienCauseries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

-

Témoignage de Alain Schnapp

SchnappAlainGuérinAnaëlleDans le cadre de la préparation du 250e anniversaire de son ouverture au public, en décembre 2020, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a mené une collecte d’archives orales afin de

-

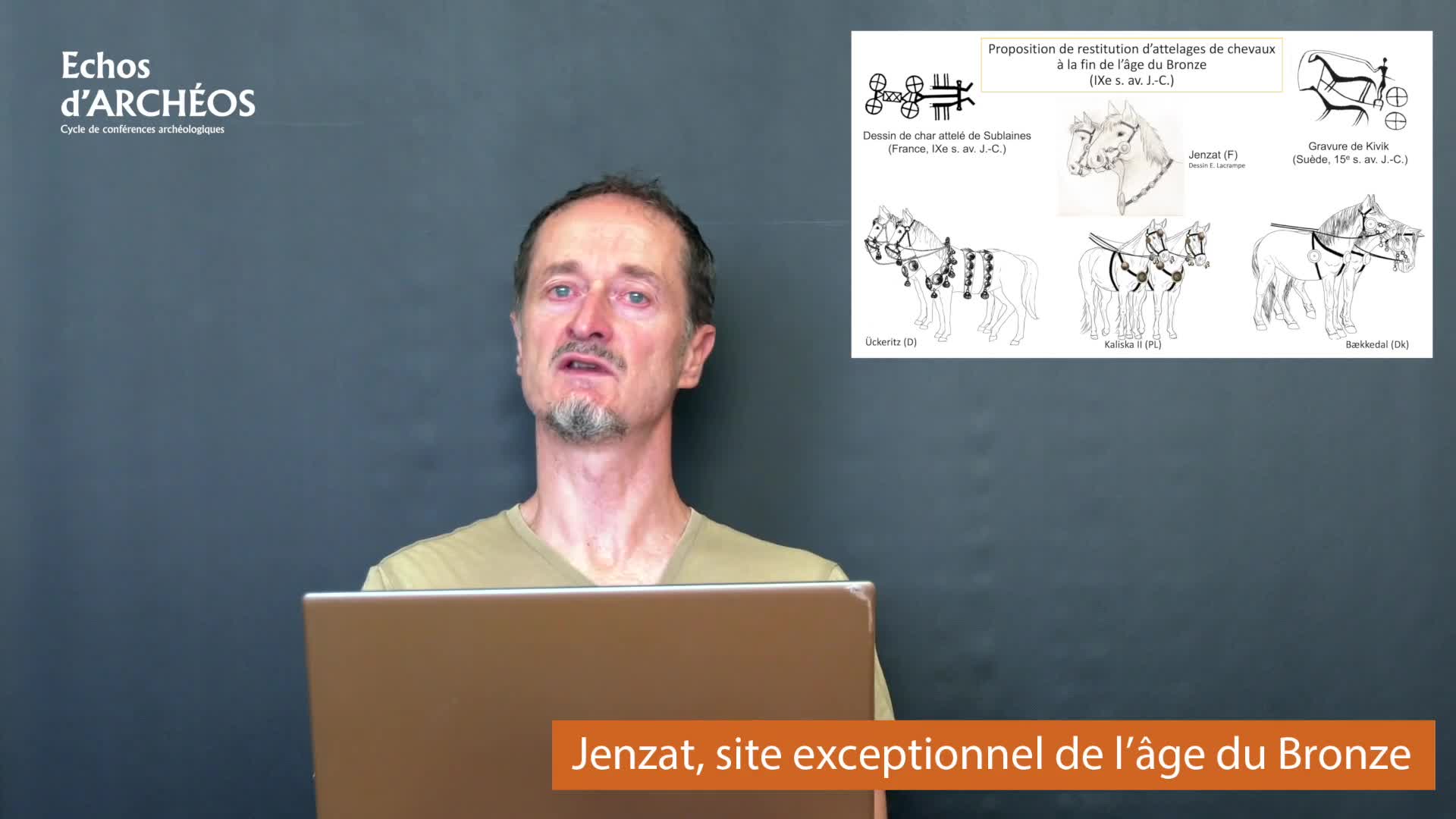

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

Introducing Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)

Find out more about the research activities of Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).