Notice

Base de données et cartographie. Pour une nouvelle approche des monastères latins dans les États latins du Levant (XIIe - XIIIe siècles)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Florian ARTAUD (Université Paul-Valéry Montpellier 3 – CEMM EA 4583)

Base de données et cartographie. Pour une nouvelle approche des monastères latins dans les États latins du Levant (XIIe-XIIIe siècles)

Florian Artaud présente ici son projet de recherche doctorale consacré aux institutions monastiques latines dans les États latins d’Orient, abordées sous l’angle de la territorialité. Ce champ d'étude, peu étudié, est ici revisité grâce à l'apport des outils issus des humanités numériques. Au cœur de la démarche : la constitution d’une base de données relationnelle sous Heurist, structurée autour d’un corpus de plus de 300 chartes. Ce dispositif permet de croiser et d’analyser finement les données relatives aux transactions foncières, aux acteurs impliqués et aux biens acquis, tout en facilitant leur visualisation (fiches synthétiques, cartes interactives, requêtes multicritères). L’interopérabilité avec un SIG permet également une approche spatiale renouvelée des implantations monastiques.

Loin d’être une fin en soi, ces outils numériques sont envisagés comme des supports puissants pour identifier des dynamiques d’acquisition, de gestion et de structuration du territoire, qui sont ensuite éclairées par une analyse critique des sources. Cette démarche illustre ainsi tout le potentiel des humanités numériques dans l’étude du fait monastique et des logiques spatiales dans l’Orient chrétien médiéval.

Sur le même thème

-

Les humanités numériques au service de l’étude des colophons arméniens

TATESSIAN Nicolas

Dans le prolongement de sa thèse, Les femmes arméniennes : représentations, rôles et pouvoirs à travers les colophons de manuscrits arméniens (1064-1375), Nicolas Tatessian propose de présenter la

-

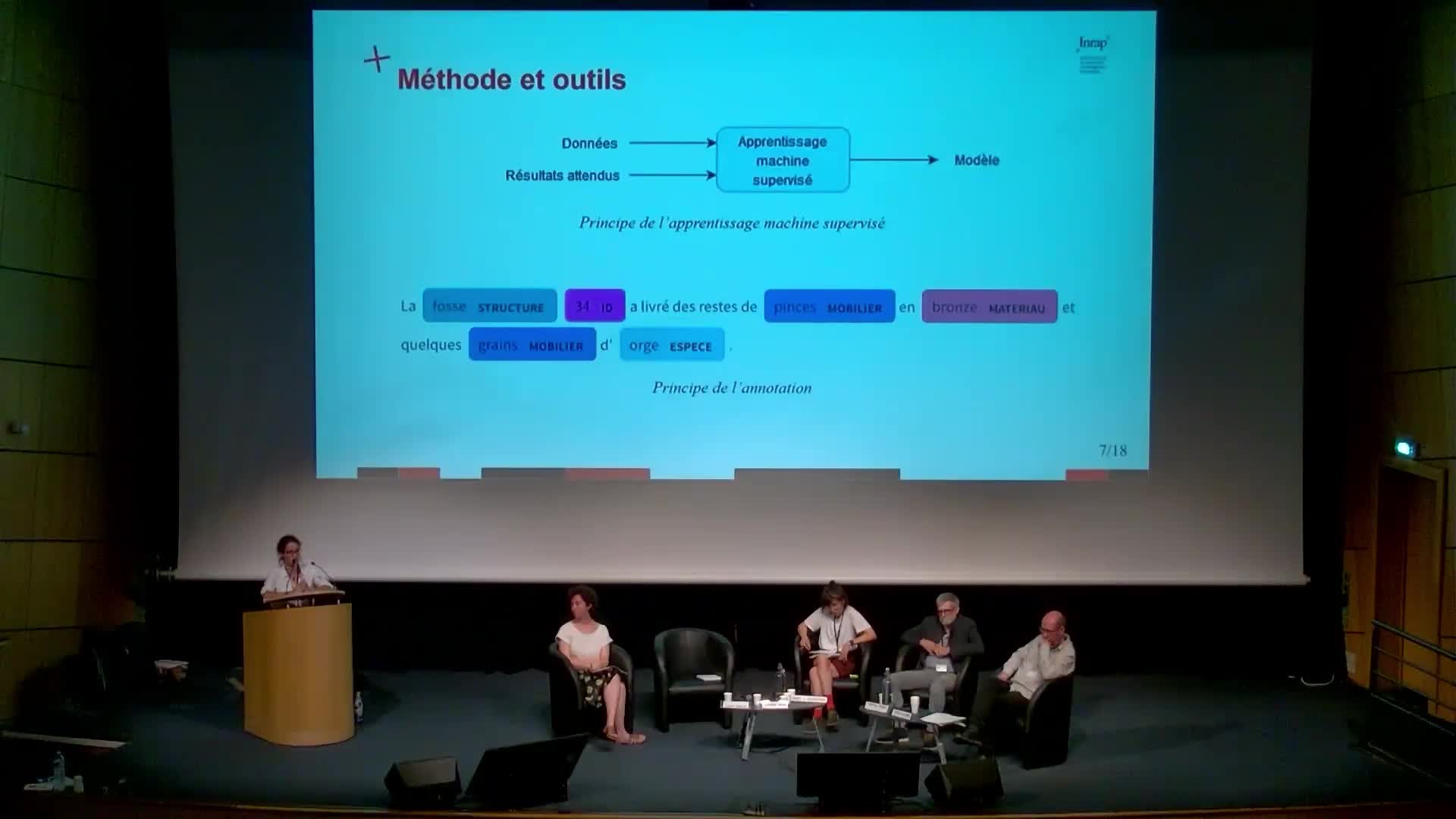

L'IA comme aide à la recherche : l'expérimentation du traitement automatique des langues appliqué a…

MENU Ariane

Ariane Menu (direction scientifique et technique, Inrap) présente ici un exemple d'utilisation du traitement automatique des langues pour repérer des mots-clés dans un corpus de texte et montre

-

L’apport des humanités numériques à l’étude des grafiiti dans les lieux saints : prospecter, enregi…

DUSSART Clément

Clément Dussart présente, dans le cadre du projet ERC GRAPH-EAST, les apports des humanités numériques à l’étude des graffiti dans les lieux saints de l’Orient chrétien médiéval. Photogrammétrie,

-

Traiter les inscriptions et graffitis de l’Orient latin : l’environnement numérique de l’ERC GRAPH-…

INGRAND-VARENNE Estelle

Dans cette communication, Estelle Ingrand-Varenne présente l’environnement numérique de travail développé dans le cadre du projet ERC GRAPH-EAST (2021–2027), consacré aux inscriptions et graffitis en

-

Le portail numérique Φραγκικά-Frankika : un nouvel élan pour l’histoire de la Grèce franque et lati…

TRéLAT Philippe

VOISIN Ludivine

MEYER-FERNANDEZ Geoffrey

Dans cette communication, Geoffrey Meyer-Fernandez, Philippe Trélat et Ludivine Voisin présentent le portail Φραγκικά-Frankika, un projet de recherche numérique porté par l’École française d’Athènes

-

Présentation du projet MistraNum. L’usage et l’apport des nouvelles technologies sur le site archéo…

YOTA Élisabeth

Élisabeth Yota présente, dans cette communication, un projet de recherche alliant études byzantines et humanités numériques, consacré à l'étude et à la valorisation patrimoniale du site médiéval de

-

The Crusades Regesta: A Database for the Study of the Latin East

GUTGARTS Anna

BOM Myra Miranda

Dans cette communication, Anna Gutgarts et Myra M. Bom présentent l'histoire et les enjeux de la base de données The Crusades Regesta. Cette base de données, initiée par Jonathan Riley-Smith, est

-

The Templar Citadel of Tartous through Images: Digital Tools to Reveal its Origins and Reconstruct …

MERCURI Lorenzo

Dans cette communication, Lorenzo Mercuri explore sous un angle renouvelé la citadelle templière de Tartous, en Syrie, grâce aux apports des outils numériques. En croisant histoire, archéologie et

-

De la charte à la carte et retour : l’apport du SIG à la compréhension de la documentation sur le p…

DORSO Simon

Simon Dorso propose de revisiter la carte du royaume croisé de Jérusalem publiée en 1970 par Prawer et Benvenisti à la lumière des outils des humanités numériques. En croisant sources écrites et

-

Mesure de direction et de pendage | Tuto géologie

TRIANTAFYLLOU Antoine

Tutoriel de mesure de pendage et de direction avec une boussole de géologue sur le terrain.

-

Le projet EyCon: Vision par ordinateur et archives photographiques des conflits coloniaux

FOLIARD Daniel

SCHUH Julien

Le projet EyCon: Vision par ordinateur et archives photographiques des conflits coloniaux

-

Le projet CollEx Persée ArchéoAl. Enrichissements de toponymes et alignements d'identifiants numéri…

MACQUIN Agnès

Le projet CollEx Persée ArchéoAl. Enrichissements de toponymes et alignements d'identifiants numériques