Notice

2ème session : Les acteurs des mobilisations : motivations et pratiques

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Alors qu’il est devenu banal de parler de la faiblesse de la société civile en Russie, une série de mobilisations sociales se sont produites depuis 2005. Sans que l’on puisse parler de mouvements de masse, la Russie voit néanmoins se développer plusieurs fronts de protestation, mouvements de grèves et autres conflits du travail courant 2007, et d’autres plus modestes mais inscrits dans la durée sous forme de groupes d’initiatives citoyennes. Ces faits posent la question des mobilisations de leurs acteurs et du sens de ces mouvements dans un pays dont les structures institutionnelles sont réputées défavorables à l’émergence d’initiatives citoyennes autonomes.

Ce colloque est issu pour partie d’une recherche qui a mobilisé plusieurs chercheurs pour un travail de terrain approfondi pendant trois ans sur les dynamiques des mobilisations sociales en Russie. A partir de l’analyse de cas empiriques, il propose un questionnement plus général en s’appuyant sur les apports de la sociologie contemporaine des mouvements sociaux, des logiques de l’engagement et de la constitution de sujets collectifs. En retour, l’analyse du terrain russe pourra servir à alimenter la réflexion générale sur les mobilisations sociales contemporaines.

Mettant l’accent d’abord sur des problèmes sociaux proches de la vie quotidienne, les mobilisations observées en Russie se développent surtout à un niveau « micro », sont peu en lien les unes avec les autres, et naissent d’initiatives prises par des individus ou petits groupes peu ou pas habitués à un quelconque militantisme. A partir de ce constat, plusieurs questions peuvent être posées :

- le processus de reconstitution du lien social sur la base d’une solidarité et d’une confiance plus générales que les micro-solidarités informelles ;

- les conditions et les ressorts de l’engagement social, de la transformation des modes de pensée et d’agir d’individus socialement passifs, l’apprentissage de l’action collective, voire de l’apparition d’un sens citoyen.

- la possibilité d’une montée en généralité, autour de l’élaboration d’un sens commun, ou de la référence à un bien commun attractif et mobilisateur pour une partie plus large de la société.

Le colloque a été mis en place avec le soutien de l’IKD (Institut de l’action collective, Moscou), du Centre franco-russe de recherches en sciences sociales et humaines de Moscou, du CERCEC (EHESS/CNRS) et du CADIS (EHESS/CNRS).

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

table ronde : Perspectives théoriques et pratiques de l’analyse des mobilisations sociales en Russie

BerelowitchAlexisClémentKarineFavarel-GarriguesGillesKlimovIvanKonovalAndreïLe HuérouAnneMandrillonMarie-HélèneMiryasovaOlgaPatrouchevSergueïSoloveytchikVladimirThévenotLaurentZaytsevaAnnaAlors qu’il est devenu banal de parler de la faiblesse de la société civile en Russie, une série de mobilisations sociales se sont produites depuis 2005. Sans que l’on puisse parler de mouvements de

-

3ème session : Emergence de significations communes et apprentissage des solidarités

ClémentKarineColin LebedevAnnaRuiSandrineSoloveytchikVladimirThévenotLaurentAlors qu’il est devenu banal de parler de la faiblesse de la société civile en Russie, une série de mobilisations sociales se sont produites depuis 2005. Sans que l’on puisse parler de mouvements de

-

4ème session : Mobilisations sociales, pouvoir et politique

AgrikolianskyÉricAlapuroRistoKonovalAndreïLe HuérouAnneAlors qu’il est devenu banal de parler de la faiblesse de la société civile en Russie, une série de mobilisations sociales se sont produites depuis 2005. Sans que l’on puisse parler de mouvements de

-

1ère session : Dynamiques de mobilisation

WieviorkaMichelDesertMyriamKlimovIvanLonkilaMarkkuMiryasovaOlgaAlors qu’il est devenu banal de parler de la faiblesse de la société civile en Russie, une série de mobilisations sociales se sont produites depuis 2005. Sans que l’on puisse parler de mouvements de

-

Ouverture du colloque

ClémentKarineIribarneAlain d'Le HuérouAnneAlors qu’il est devenu banal de parler de la faiblesse de la société civile en Russie, une série de mobilisations sociales se sont produites depuis 2005. Sans que l’on puisse parler de mouvements de

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

La crise d'octobre 1993 - " Les médias pendant la crise d’octobre 1993" et "Les récits d’octobre 19…

MoineNathalieDaucéFrançoiseAstachkinDmitriFeigelsonKristianGuaaybessTouryaMandrillonMarie-HélèneRegameyAmandineStroukovaElenaTrussevitchOlgaZezinaMariaDu 21 septembre au 4 octobre 1993, la Russie connaît une crise politique majeure. Par l'oukaze 1400, le président Boris Eltsine suspend les pouvoirs du Soviet suprême de la Fédération de Russie.

-

table ronde : Perspectives théoriques et pratiques de l’analyse des mobilisations sociales en Russie

BerelowitchAlexisClémentKarineFavarel-GarriguesGillesKlimovIvanKonovalAndreïLe HuérouAnneMandrillonMarie-HélèneMiryasovaOlgaPatrouchevSergueïSoloveytchikVladimirThévenotLaurentZaytsevaAnnaAlors qu’il est devenu banal de parler de la faiblesse de la société civile en Russie, une série de mobilisations sociales se sont produites depuis 2005. Sans que l’on puisse parler de mouvements de

Sur le même thème

-

Journée d’étude I Les lucioles : art, culture et espoir dans les périphéries urbaines de Rio et de …

Capanema P. De AlmeidaSílviaFacinaAdrianaBirmanPatríciaMerklenDenisCarneiroSandra de SáDans nos paysages urbains généralisés, nous cherchons les lucioles. En leur absence, les collectifs culturels sont capables de rallumer les étoiles, comme dans les vers d’Apollinaire. Autrement dit,

-

Movimientos sociales, luchas de clases y cambio político

Domènech SampereXavierPor primera vez en Europa, el coloquio Anatomía del franquismo (1936-1977) ofrece una síntesis colectiva de los conocimientos sobre el franquismo, elaborada por historiadores e historiadoras.

-

Mouvements sociaux, luttes des classes et changements politiques

Domènech SampereXavierLe colloque "Anatomie du franquisme (1936-1977)" proposait pour la première fois en Europe une synthèse collective des connaissances sur le franquisme, réalisée par les historiennes et les historiens

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Le pays des « passions tristes »"

García VillegasMauricioThibaudClémentPrésentation de l'ouvrage "Le pays des « passions tristes »", de Mauricio García Villegas avec Clément Thibaud

-

Prendre la mesure de nos milieux de vie

GramagliaChristelleChristelle Gramaglia, chercheuse à l'INRAE de Montepellier, présente un autre de ses terrains d'étude : Fos-sur-mer.

-

Prendre la mesure de nos milieu de vie

L’HerGwendolineGwendoline L'Her introduit la thématique de l'après-midi : prendre la mesure de nos milieux de vie.

-

France-Italie : Je t'aime moi non plus. Réflexions historiques et politologiques

LazarMarcCette conférence analyse la complexité des relations franco-italiennes en se concentrant sur la période qui court de 1945 à nos jours

-

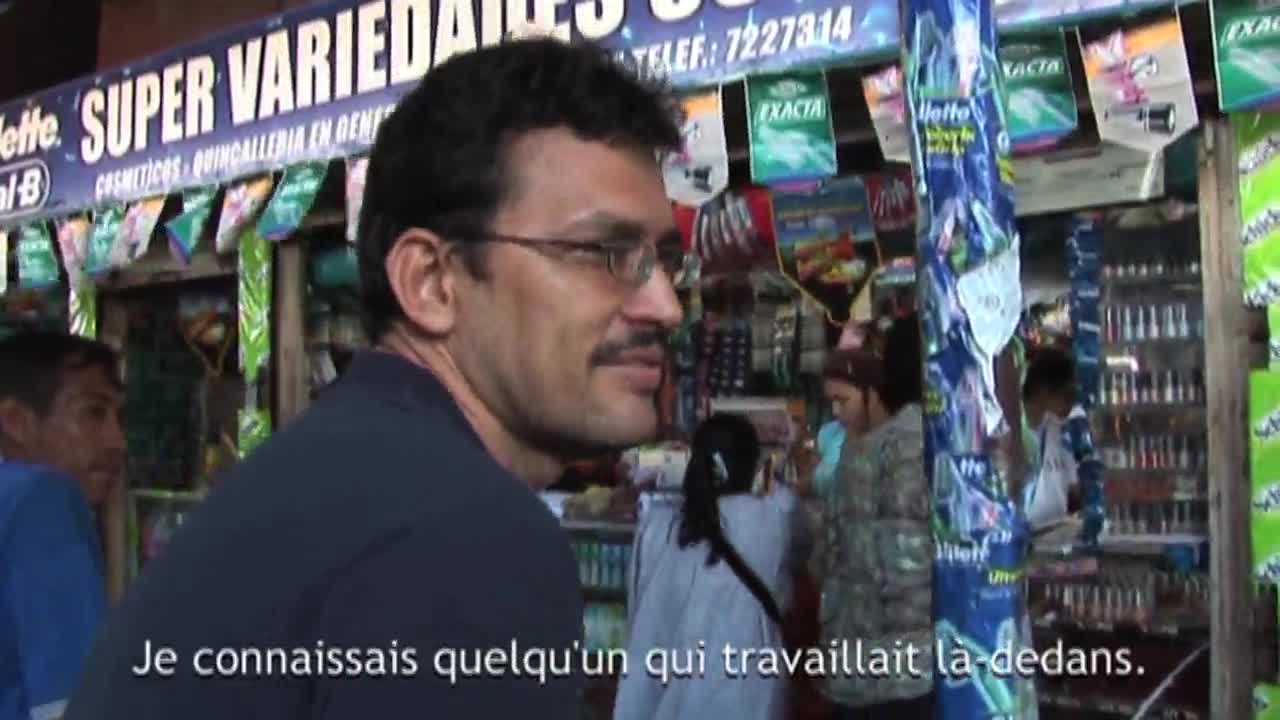

Las Playitas ( VO en espagnol sous-titrée en français)

RaoulxBenoîtA Maracaibo, le marché populaire de Las Playitas constitue une scène représentative d’une ville vénézuélienne. Dans ce lieu de la consommation s’entrechoquent le rêve collectif d’ascension sociale et

-

Table ronde 1 : L’ordinaire en ses objets et ses terrains - Introduction

AudasNathalieChesnelKevinKévin Chesnel et Nathalie Audas introduisent la table ronde 1 en présentant les thématiques et questionnements.

-

Accueil et présentation

ThomasRachelRoyÉliseElise Roy introduit la journée 5 du cycle des Rencontres AAU " L’ordinaire de la fabrique urbaine", fabrique institutionnelle ou fabrique émergente portée par les acteurs dit "ordinaires" et en ouvre

-

L'économie politique du désendettement

MenuetMaximeLa détérioration rapide des finances publiques dans de nombreux pays développés soulève la question des dangers d’un niveau excessif de dette publique.

-

Les mobilités et l'Institut français du Proche-Orient (IFPO)

CatusseMyriamInterview de Myriam Catusse, directrice de l'IFPO à propos des programmes de mobilité internationale (programme Atlas entre autres). (Podcast)