Notice

FMSH

Les mobilités et l'Institut français du Proche-Orient (IFPO)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Transcription du contenu du podcast

Vous écoutez Histoire de mobilité, une série de podcasts qui racontent les expériences internationales de chercheurs et chercheuses.

Pour cet épisode d’Histoire de mobilité, nous sommes à Beyrouth, avec Myriam Catusse.

...

Je suis Myriam Catusse. Je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis sociologue du politique. Depuis septembre 2021, je dirige l’Institut français du Proche-Orient, l’IFPO. C’est un institut dont le domaine de compétence s’ancre dans cinq pays du Proche-Orient : le Liban, la Jordanie, l’Irak, les territoires palestiniens, ou le territoire palestinien, et la Syrie.

.....

Thème

Documentation

Transcription Les mobilités et l'Institut français du Proche-Orient (IFPO)

Transcription du contenu du podcast

Vous écoutez Histoire de mobilité, une série de podcasts qui racontent les expériences internationales de chercheurs et chercheuses.

Pour cet épisode d’Histoire de mobilité, nous sommes à Beyrouth, avec Myriam Catusse.

...

Je suis Myriam Catusse. Je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis sociologue du politique. Depuis septembre 2021, je dirige l’Institut français du Proche-Orient, l’IFPO. C’est un institut dont le domaine de compétence s’ancre dans cinq pays du Proche-Orient : le Liban, la Jordanie, l’Irak, les territoires palestiniens, ou le territoire palestinien, et la Syrie.

Cette institution, qui trouve son origine il y a un siècle, regroupe aujourd’hui trois départements. Le premier d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité ; le deuxième d’études arabes médiévales et modernes ; le troisième consacré aux sociétés arabes contemporaines. L’Institut accueille pour une durée d’un an des dizaines d’étudiants venus apprendre l’arabe à Beyrouth ou Amman, ou bien venus réaliser leur doctorat grâce à des aides à la mobilité internationale. Dépendent encore de l’Institut une maison d’édition, les Presses de l’IFPO, ainsi qu’une riche médiathèque à Damas, aujourd’hui en voie de numérisation avec le concours de leur service des humanités numériques.

À l’IFPO, on accueille 80 personnes avec des statuts différents. On a des chercheurs qui sont en poste sur le long terme. Et puis des chercheurs qui sont affectés par le CNRS. S’ajoute à ce premier groupe, le groupe des jeunes chercheurs, principalement des doctorants. Aujourd’hui, on a une grosse dizaine, une quinzaine, ça varie un petit peu, de doctorants qui bénéficient de ce qu’on appelle des aides à la mobilité internationale, on les appelle les AMI, c’est nos amis pour une durée d’un an, souvent renouvelable une deuxième année, qui utilisent cette bourse pour faire leur travail de terrain de doctorat. À ce staff permanent s’ajoute cette grande famille des chercheurs associés à l’IFPO. On accueille des doctorants ou des post-doctorants qui bénéficient par exemple du programme Atlas ou d’autres programmes qui font de nous des partenaires de ces contrats. L’idée, c’est quand même de ne pas les accueillir juste trois ou quatre semaines, de les accueillir sur la longue durée et de faire en sorte de les intégrer dans nos programmes ou de leur permettre de mettre en place de nouveaux programmes pour entretenir avec eux des liens pérennes, des liens de longue durée. Souvent, à l’IFPO, on a cet adage : « IFPO un jour, IFPO toujours. » Et je plaide pour ces mobilités. Je pense que se déplacer, c’est vraiment accumuler des ressources, des compétences nouvelles, des réseaux, des regards nouveaux. L’idée, c’est vraiment ça. C’est d’entretenir ces réseaux qui sont tissés par nos collaborations de travail et qui nous permettent d’aller et venir, de travailler collectivement, d’être capables très rapidement de monter un projet de recherche ensemble. Parce qu’on se connaît, parce qu’on a déjà travaillé ensemble, parce qu’on aime travailler ensemble ou aussi parce qu’on connaît nos compétences réciproques. Voilà.

J’ai un exemple Atlas, qui est aujourd’hui chercheur en poste à l’IFPO, philosophe, français et syrien, que l’IFPO a accueilli effectivement un moment dans le cadre du programme Atlas. Qui a pu aussi bénéficier, si je ne me trompe pas, d’un programme Marie Curie de l’Union européenne. Je le précise aussi, parce que tout ça, ce sont des outils d’accompagnement de la recherche qui se nourrissent, qui se font écho et qui ont tout intérêt à entrer en dialogue dans le cadre des parcours et des cursus des uns et des autres. Il faut mobiliser nos différents outils, qu’ils soient très locaux, internationaux, européens, français, proche-orientaux et que sais-je. Typiquement, c’est la trajectoire d’un jeune chercheur prometteur, brillant, qui fait un travail extrêmement innovant en philosophie, qui travaille beaucoup aujourd’hui sur la question du corps. Corps dans la guerre en particulier, mais pas seulement, et de ses représentations. Par exemple, dans le cadre de l’art. Ce n’est pas une trajectoire typique où tout était tracé d’avance. Des programmes comme le programme Marie Curie ou le programme Atlas ont été des moyens pour les ancrer dans leur démarche de recherche en sciences sociales et de mobilité, de recherche en mobilité. Ça, je pense que c’est fondamental. La FMSH est partenaire d’un programme Atlas avec ACSS. Le Conseil arabe pour les sciences sociales. L’objectif pour le coup est de soutenir des post-doc du Maghreb ou du Proche-Orient qui souhaitent venir en France. Là aussi, je trouve ça très vertueux, dans un sens comme dans l’autre. Vertueux pour les carrières individuelles de ces chercheurs, mais vertueux aussi pour nos communautés de recherche. C’est-à-dire qu’on a besoin de faire circuler nos savoirs, de faire circuler nos bibliothèques, de comprendre comment est-ce qu’on débat de telle ou telle question ailleurs et de confronter ces savoirs. De continuer à construire nos savoirs dans des démarches d’intranquillité, de déstabilisation. C’est-à-dire d’entretenir cette curiosité qui peut nous amener à remettre en cause ce qui nous paraît être acquis. C’est la démarche de base de la recherche. D’introduire le doute. Je pense que cultiver le déplacement, c’est cultiver ces possibilités de croiser les points de vue, d’ouvrir des angles aveugles, de comprendre que finalement, des notions qui nous semblent installées, si on les traduit dans une autre langue, le sont beaucoup moins. Tout ce travail de déconstruction des savoirs par le voyage est passionnant. Il ne s’agit pas de tout déconstruire, mais plutôt d’ouvrir les champs des possibles. Là, je pense vraiment que ces allées et venues, ces opérations de traduction sont vraiment fondamentales. Voilà.

...

Depuis plus de 50 ans, la fondation Maison des sciences de l’homme soutient la recherche et la diffusion des connaissances en sciences humaines et sociales.

Avec les voix de Vlad Berindei et Emmanuelle Corne. Ce podcast a été produit et réalisé par le service audiovisuel de la FMSH en juillet 2022.

Dans la même collection

-

La bande dessinée pour construire un savoir historique, par Ammar Kandeel (podcast)

KandeelAmmarDepuis les années 2000, et surtout à la suite de la publication de Palestine par l’auteur américano-maltais Joe Sacco, le conflit israélo-palestinien est de plus en plus représenté dans la bande

-

Mouvements nationalistes contemporains en Éthiopie

LabzaéMehdiLa mission de terrain dont Mehdi Labzaé vous parle dans ce podcast a été soutenue par le Programme Atlas de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Elle s’est inscrite dans le cadre de recherches

-

Dans les archives du génocide des Tutsi, par Philibert Gakwenzire (IFRA) (Podcast)

GakwenzirePhilibertPhilibert Gakwenzire est chercheur et historien à l’Université du Rwanda. Il a orienté son étude sur le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 et fait partie de l’association IBUKA (« Souviens-toi »)

-

Mobilité et internationalisation de la recherche en sciences humaines et sociales entre l'Afrique d…

FouéréMarie-AudeMarie-Aude Fouéré est africaniste et maître de conférences à l’EHESS en anthropologie sociale et politique. Elle appartient également au laboratoire IMAF : Institut des Mondes Africains.

-

Les transports semi-collectifs à Nairobi, pratiques numériques et populations, par Teddy Delaunay (…

DelaunayTeddyTeddy Delaunay est lauréat d’une aide à la mobilité postdoctorale de courte durée Atlas, financée par le FMSH et l’IFRA Nairobi (Institut Français de Recherche en Afrique). En 2019, il s’est ainsi

-

Expressions culturelles du trauma chez les victimes de viol au regard de la psycho-clinique, par Ho…

BouzidiHoudaHouda Bouzidi est chercheuse à l'Université de Mostaganem en Algérie. En 2018, elle a bénéficié d'une aide à la mobilité de la part de la FMSH et du CASS (Conseil Arabe pour les Sciences Sociales)

-

Mobilité et internationalisation de la recherche entre la France et le Mexique, par Bernard Tallet …

TalletBernardLe géographe Bernard Tallet est directeur du CEMCA (Centre d’Etudes mexicaines et centre-américaines), un des 27 Instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) placés sous la double

-

Navigation de tradition indigène en pays Maya, par Alexandra Biar (podcast)

BiarAlexandraLa FMSH et ses partenaires à l’étranger offrent des aides à la mobilité pour des séjours de recherches en SHS à des post-doctorants. Ainsi, chaque année le programme Atlas permet à des

-

Mobilisations sociales, politique et société dans le Kirghizistan contemporain, par Asel Doolotkeld…

DoolotkeldievaAselAsel Doolotkeldieva est docteure en sciences politiques et chercheuse associée à l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) à Bishkek. Après avoir réalisé une partie de ses

-

Programme DEA - Laurier Turgeon : la vie des objets, entre histoire, ethnologie et patrimoine

TurgeonLaurierLaurier Turgeon est professeur titulaire en ethnologie et en histoire au département des sciences historiques de l’Université Laval.

Sur le même thème

-

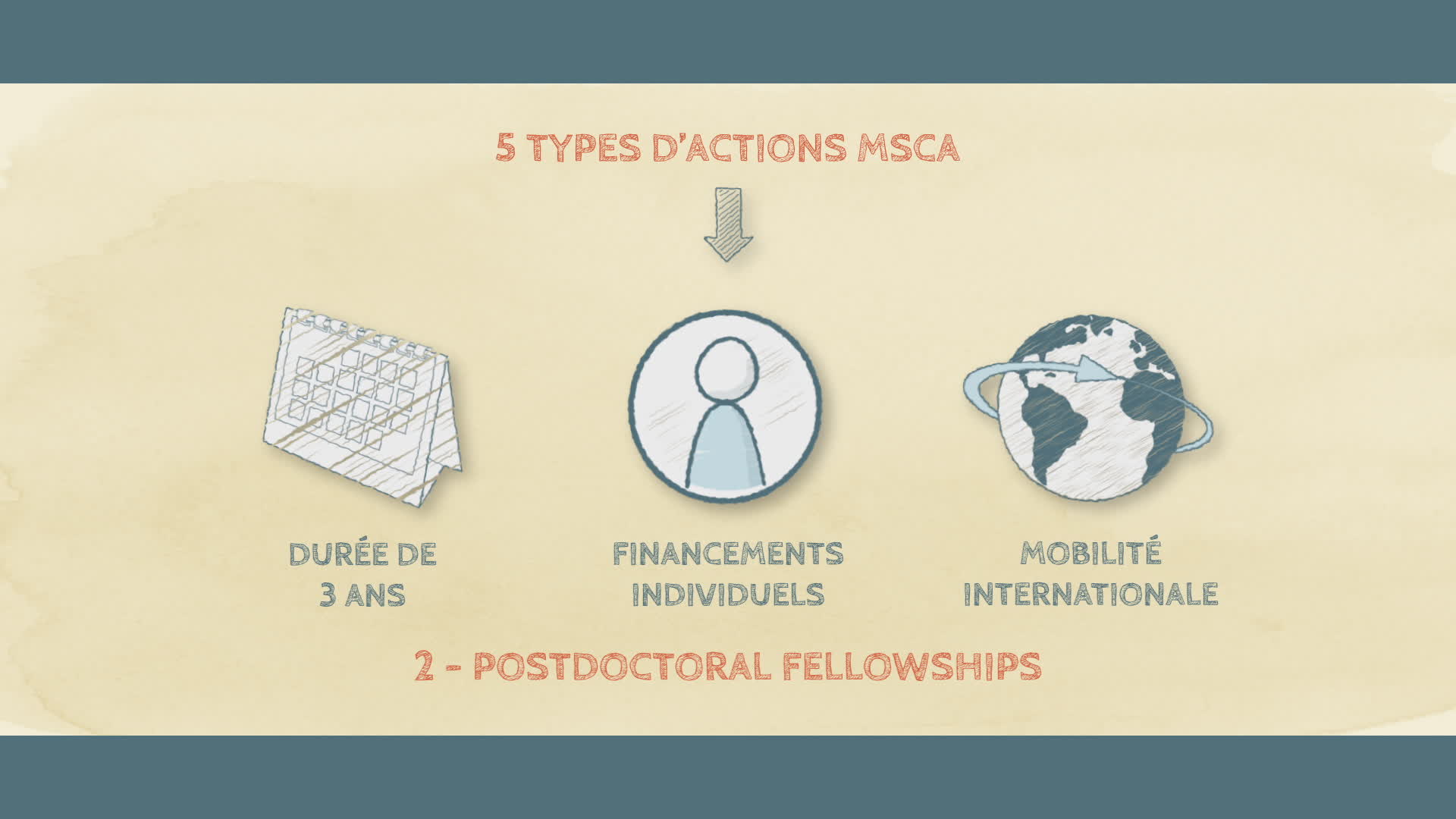

1-4 - Les actions Marie Sklodowska-Curie

Cette vidéo explore les Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ces bourses financées par Horizon Europe encouragent la mobilité des chercheurs, en faisant la promotion de la recherche, l'innovation et

-

France-Italie : Je t'aime moi non plus. Réflexions historiques et politologiques

LazarMarcCette conférence analyse la complexité des relations franco-italiennes en se concentrant sur la période qui court de 1945 à nos jours

-

La mondialisation et les transformations récentes de la société marocaine

LabariBrahimBrahim Labari nous présente une étude qui s'est appuyée sur trois cas dans la région d'Agadir : un centre d'appel, une usine d'habillement et une entreprise agricole. Il explique les facteurs

-

L'économie politique du désendettement

MenuetMaximeLa détérioration rapide des finances publiques dans de nombreux pays développés soulève la question des dangers d’un niveau excessif de dette publique.

-

IFEA Histoire 2020-2021 Provincial Perspectives for the Ottoman Reforms during the Tanzimat Era

KöksalYoncaThe talk will be about Yonca Köksal’s recent book The Ottoman Empire in the Tanzimat Era: Provincial Perspectives from Ankara to Edirne (Routledge, 2019). It will explain the Ottoman reforms and their

-

Chercheurs en ville #12 - Comment l'actualité se construit-elle ?

Chercheurs en ville reçoit en ce mois de décembre, Érik Neveu, sociologue et politiste, autour de son dernier ouvrage intitulé « Sociologie politique des problèmes publics ». Répondant aux

-

Facundo Solanas - L'européanisation et la mercosurisation des professions

SolanasFacundoIntervention en français de Facundo Solanas (CONICET, Institut de recherche Gino Germani, Université de Buenos Aires, IHEAL, Université Paris 3) lors du 2e colloque international du CIST (Paris, 27-28

-

Le politique au prisme de la sociologie : Entretien avec Dominique Schnapper

Comment devient-on sociologue après des études d’histoire? Dans un dialogue avec une philosophe, Perrine Simon-Nahum, et deux sociologues, Serge Paugam et Philippe Urfalino, Dominique Schnapper

-

L'universalisme à l'épreuve de la gauche racialiste

BoucherManuelLa gauche et la race, est le fruit d’une indignation et d’une révolte de son auteur. Comment est-il possible : - que des mouvements et des organisations progressistes défilent derrière des

-

Comprendre le populisme - intervention de Raphaël Liogier

SurelYvesLiogierRaphaëlPremière partie de l'intervention - Raphael Liogier

-

Comprendre le populisme - intervention de Yves Surel

SurelYvesLiogierRaphaëlIntervention de Yves Surel

-

Journée d'études « La mémoire politique de "la nouvelle Turquie" »

La mémoire politique de "la nouvelle Turquie" Mardi 11 juin 2019 entre 9h30-19h à l'IFEA interventions en français L’objet de cet atelier est de mettre la notion de mémoire au cœur de la