Notice

15 ans d’archéologie de la Grande Guerre en Champagne. Archéologie de la mort quotidienne au Front

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été filmée lors du colloque international intitulé De Verdun à Caen - L’archéologie des conflits contemporains : méthodes, apports, enjeux qui s’est déroulé au Mémorial de Caen les 27 et 28 mars 2019, organisé par la DRAC Normandie, la DRAC Grand-Est, l’Inrap et l’Université de Caen (MRSH-HisTeMé) avec le partenariat de la Région Normandie, du Département du Calvados, de la Ville de Caen et du Groupe de recherches archéologiques du Cotentin.

Depuis plus d’une décennie, l’archéologie contemporaine s’est approprié ce nouvel objet d’étude que sont les conflits de l’ère contemporaine. Ce champ de recherche encore jeune, dont la pertinence est de moins en moins disputée à mesure que se succèdent les découvertes, a vu l’émergence de questions spécifiques auxquelles les archéologues n’avaient que peu ou pas été confrontés jusqu’alors...

Yves Desfossés est conservateur général du patrimoine, chargé de mission Archéologie des conflits contemporains pour les régions Hauts-de-France et Grand-Est au Ministère de la Culture. Précédemment amené à réaliser des chantiers de fouille en Nord-Pas de Calais et Champagne-Ardenne, il a été confronté dès le début des années 1990 à la redécouverte de vestiges de la Grande Guerre. Avec quelques collègues, il a alors développé les problématiques de recherche archéologique très spécifiques attachées à cette période et initié le développement de cette discipline nouvelle. D’une pratique somme toute marginale il y a encore peu de temps, l’archéologie de la Grande Guerre s’est ainsi dotée en quelques années de tous les attributs d’un domaine de la recherche archéologique à part entière. Archéologie préventive mais aussi programmée s’emparent de plus en plus des problématiques de fouilles associées aux vestiges de cet épisode majeur de l’histoire de l’Europe. Des premiers balbutiements de la recherche dans les années 1990 à la définition de problématiques scientifiques qui lui sont spécifiques au début du XXIème siècle, l’archéologie de la Grande Guerre a peu à peu acquis ses lettres de noblesse et une légitimité certaine. Au cours de ces dix dernières années, les recherches sur ce thème se sont multipliées sur l’ensemble des régions où passe la ligne de front.

Sur les 700 km de la ligne de front ouest, plus de 600 000 les corps de combattants sont restés sur le terrain. Il n’est donc pas rare qu’à l’occasion de travaux de construction, découvertes fortuites, mais aussi diagnostics archéologiques, les secteurs touchés par les combats des « sépultures » de soldats soient mis au jour. Notre premier questionnement a été de déterminer si la fouille de ces corps, qui présentent des conditions "d’inhumation" très diverses (dépôt intentionnel ou fortuit, sépultures simples ou multiples, traitement différent entre le corps de l’ennemi ou celui du compagnon de combat), relève du travail de l’archéologue ou bien d’autres intervenants.

De toute évidence, le traitement du corps par des personnels rompus aux techniques de l’anthropologie de terrain ne peut être que positivement perçu dans le cadre d’un devoir de mémoire de plus en plus partagé, mais cet exercice peut-il déboucher sur d’indéniables apports à l’étude de ce conflit ? Depuis une dizaine d’années, la mise en place d’une collaboration entre services en charge des sépultures militaires et archéologues dans le département de la Marne a permis de relever et d’étudier un peu plus de 70 corps.

Au-delà de la découverte de pratiques « funéraires » et « sociétales », souvent induites et contraintes par la violence des événements puis totalement occultées, car non décrites dans les archives, la communication aborde la question de l’étude des stigmates et traumatismes portés aux corps des combattants. Car, comme l’ont fait remarquer plusieurs historiens de la période, on ne sait pas précisément de quoi sont morts dans leur immense majorité les tués de la Grande Guerre, mais seulement comment ont été blessés ceux qui ont pu bénéficier de soins, les statistiques médicales ayant fait abstraction de ces informations.

Sur le même thème

-

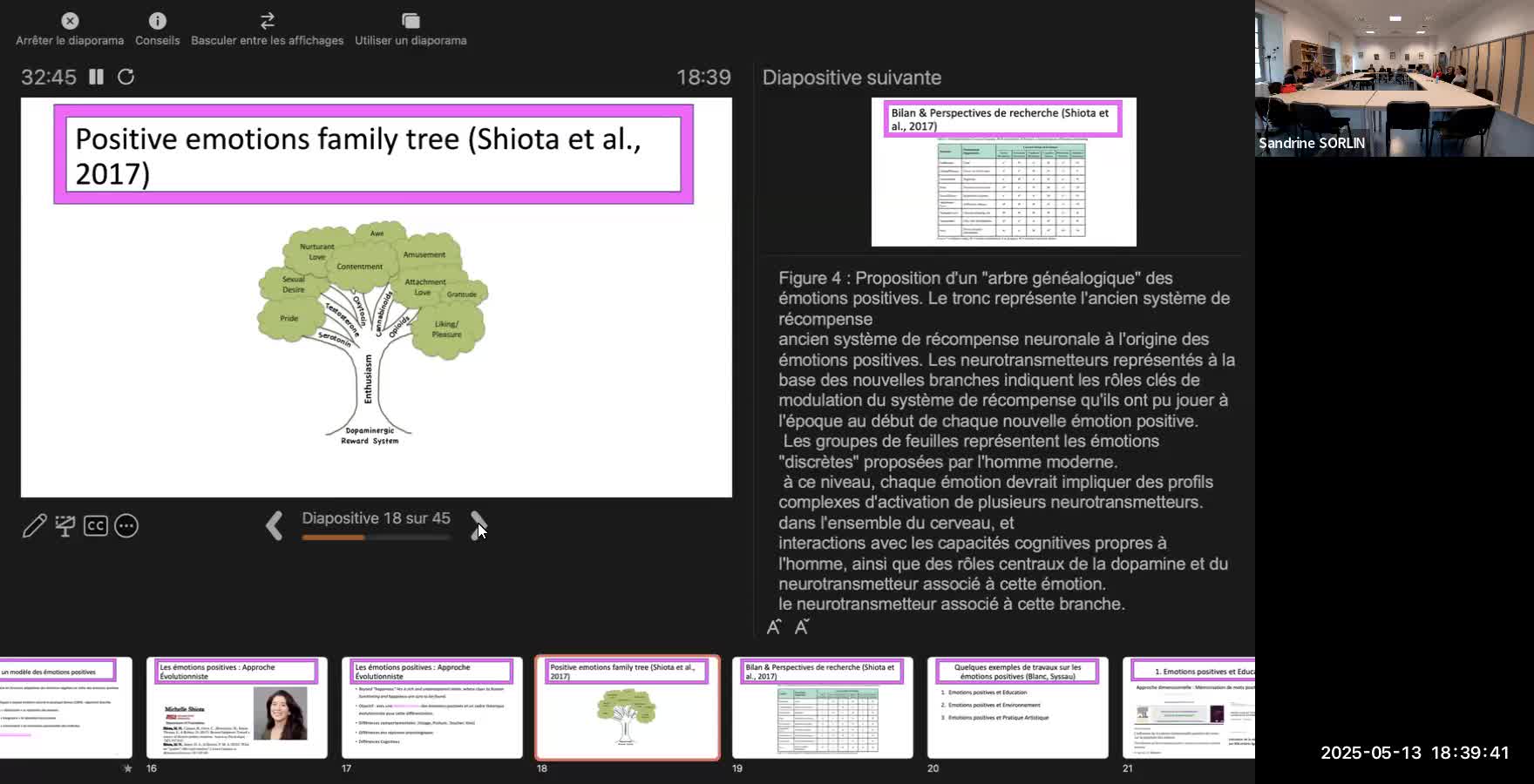

"Les émotions positives", Arielle Syssau et Nathalie Blanc, UMPV

BlancNathalieSyssauArielleLes émotions sont au cœur du séminaire qui sera l’occasion de balayer l’apport de la psychologie à la compréhension de leurs interactions avec la cognition.

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 5

LaugierSandraProtestaAmarFerrandAnnieJaoulMélanieGrannisTanguyVázquezLydiaFalquetJulesHatemGhadaCinquième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 4

FalquetJulesJaoulMélanieGrannisTanguyQuatrième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 3

IbeasJuan ManuelVázquezLydiaTroisième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 1

FraisseGenevièvePollet RouyerFrédériquePena LópezClaudiaPremière session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 2

LeguilClotildeSantelliEmmanuelleDeuxième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH.

-

Les tout-petits ? Pas touche ! Partie 3

ColinLucetteChicharroGladysLe DûMaïMemmiDominiqueLeroyGhislainCe séminaire vise à rendre raison depuis 18 ans de la floraison saisissante depuis le milieu des années 90 en histoire, sociologie, anthropologie, droit, sciences politiques, d’ouvrages consacrés aux

-

Programmes de recherche qui mobilisent des collectifs pluridisciplinaires autour de l’étude des con…

Hidri NeysOumayaProfilletLucasLes activités physiques sont devenues une thématique importante dans de nombreuses productions culturelles à destination des jeunes générations, que ce soit au sein des images fixes des albums qu’ils

-

Un corps à nous - Luttes féministes pour la réappropriation du corps

QuéréLucileConférence en lien avec : La semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles

-

Contrôle du corps des femmes dans le droit romain (IIe-Ier siècles av. J.-C.)

DuboulozJulienMare Nostrum (Entretien radiophonique)

-

Transamerican Art Pioneers, Part 1: Ana Mendieta

LefrançoisFrédéricCe podcast rassemble des entretiens, des conférences et des discussions sur les pionniers de l'art transaméricain qui ont émigré aux États-Unis, dans les Caraïbes ou dans d'autres parties des

-

De quel humanisme est-il question dans le transhumanisme ?

Le concept de post-humanisme renvoie à un produit de l'évolution biologique darwinienne. Il n'est pas davantage finalisé ni contrôlé que les autres phénomènes évolutifs. C'est une lame de fond, un