Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

La Réforme en spectacle

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette introduction a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé "La Réforme en spectacles" qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 30 mai au 3 juin 2018, sous la direction de Charlotte BOUTEILLE-MEISTER, Emmanuel BURON, Fabien CAVAILLÉ, Estelle DOUDET et Denis HÜE.

Résumé

Cette introduction au colloque "La Réforme en spectacles. Protestantisme et théâtre en Normandie et en Europe au XVIe siècle" présente les enejeux et les différents volets de la manifestation qui s’est déroulée au Centre Culturel International de Cerisy du 31 mai au 3 juin 2018.

Ce colloque a envisagé la Réforme à travers les créations spectaculaires qu’elle a influencées, suscitées ou engendrées. Dans la longue durée des tensions puis des conflits religieux qui ont marqué le XVIe siècle en France et en Europe, il s’agissait de s’interroger sur la façon dont les arts de la scène ont pris position face à la nouvelle foi, en s’y engageant de manière militante, en mettant en scène un temps vécu comme une crise ou en conservant la mémoire des affrontements marquants. La Normandie a été un espace privilégié de ces liens entre crise protestante et théâtre: haut lieu des arts du spectacle en France à cette période, elle est aussi une zone de contact avec les autres espaces européens où la Réforme se diffuse (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, Suisse...).

La spécificité de ce colloque a été de faire coexister dans les murs du château de Cerisy la recherche scientifique et la recherche artistique, sans subordonner l’une à l’autre, afin d’interroger et d’expérimenter, par des moyens différents mais convergents, les spécificités et l’efficacité d’un théâtre qui vise à propager ou à contrer les idées de la Réforme.

L’organisation de débats avec des spécialistes d’autres périodes et d’autres disciplines (anthropologie, histoire de l’art) a permis également d’interroger le théâtre dans son rapport au religieux à l’aune d’autres arts mais aussi, par effet de retour, de penser les moyens médiatiques et spectaculaires des expériences religieuses.

Présentation des intervenants

Charlotte Bouteille-Meister est maître de conférences en études théâtrales à l’Université Paris Nanterre. Sa thèse, portant sur la représentation du présent dans le théâtre d’actualité d’expression française à l’époque de conflits religieux (1555-1629), sera publiée prochainement chez Classiques Garnier. Ses travaux portent sur le théâtre polémique au temps des guerres de religion en Europe et sur la représentation de la violence et des conflits au théâtre. Elle développe également une réflexion sur la mémoire des traumatismes, à la fois dans le théâtre du XVIe siècle et sur la scène contemporaine.

Fabien Cavaillé est maître de conférences en études théâtrales à l’Université de Caen Normandie. Ses recherches portent sur le théâtre de ville entre la fin du XVIe et le premier tiers du XVIIe siècles (Alexandre Hardy et le théâtre de ville français au début du XVIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2016) ainsi que sur les mises en scène contemporaines du répertoire baroque. Avec ses étudiants, il aborde les textes anciens en confrontant analyse dramaturgique et expérience sensible par la mise en voix et en espace.

Professeur de langue et de littérature française du Moyen Âge à l’Université Grenoble Alpes et membre junior de l’Institut Universitaire de France, Estelle Doudet est spécialiste de la communication publique et du développement des médias dans les régions de langue française au seuil de la modernité. Elle a consacré plusieurs livres aux écritures d’actualité et à l’histoire des spectacles aux XIVe-XVIe siècles, dont Poétique de George Chastelain (Champion, 2005) et Moralités et jeux moraux, le théâtre allégorique en français (Garnier, 2018), et s’intéresse en particulier à la culture spectaculaire normande.

Denis Hüe, professeur émérite de langue et littérature du Moyen Âge et de la Renaissance, Université de Rennes 2 a travaillé principalement sur la poésie lyrique et le théâtre de la fin du Moyen Âge, plus particulièrement en Normandie. A publié entre autres La Poésie palinodique à Rouen, 1486-1550, Petite Anthologie palinodique (Champion 2002) et de nombreux articles sur Rouen et le théâtre de la fin du Moyen Âge. Il est responsable du site du CETM (centre d’étude des textes médiévaux) de l'Université de Rennes, et directeur de la collection "medievalia" aux éditions Paradigme.

Tiphaine Karsenti est maître de conférences en études théâtrales à l’Université Paris-Nanterre. Ses recherches portent sur les dramaturgies politiques dans le corpus dramatique français de la première modernité (Le Mythe de Troie dans le théâtre français, 1562-1715, Champion, 2012). Avec ses étudiants de master, elle a mené une série d’ateliers-laboratoires visant à rendre compte des enjeux de textes dramatiques anciens à l’aide d’expérimentations pratiques et numériques.

Thème

Documentation

Actes du colloque

Théâtre, guerres et religion (Europe, XVIe siècle)

C. BOUTEILLE-MEISTER, F. CAVAILLÉ, E. DOUDET (dir.)

Société d'Histoire du Théâtre — 2020

ISBN : 979-10-94971-20-8

Sur le même thème

-

Ouverture des Sessions CollEx-Persée 2025

ZalioPierre-PaulContatOdileOuverture des Sessions CollEx-Persée 2025 — Assemblée constituante des programmes

-

Respiration profonde inspir expir sous Covid-19

TriffauxJean-PierreExpérience théâtrale en confinement

-

Le drame du coronavirus | Essai d'interprétation artaudienne

ChariérasPaulEssai d'interprétation artaudienne de la communication du professeur Jean-Pierre Triffaux (dit Rabanel) par Paul Chariéras, comédien et metteur en scène

-

Le drame du coronavirus

TriffauxJean-PierreRabanel [Jean-Pierre Triffaux], « Le drame du coronavirus », article-appel et documents audiovisuels publiés en ligne, site Université Côte d'Azur-CTELA et site Sceneweb.fr, le 30 mars 2020.

-

Les Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

HachettePaulineGefenAlexandreSylvosFrançoiseLes Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

-

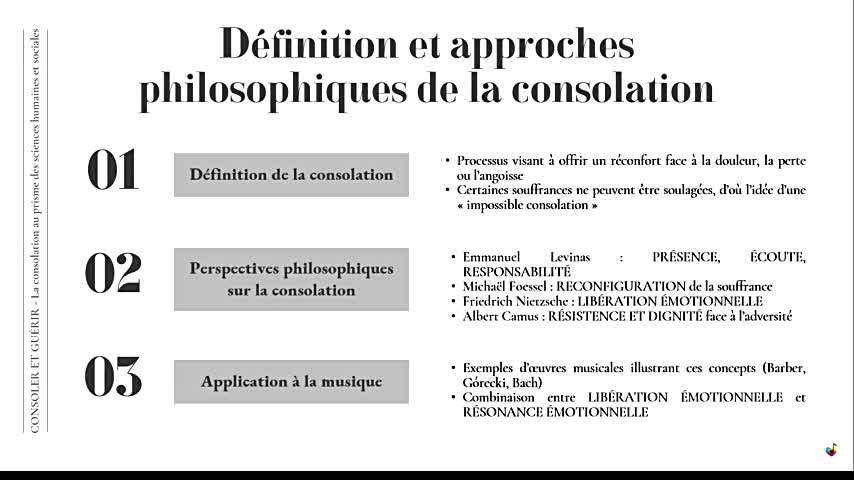

La musicothérapie et l’impossible consolation

MaratuechCamilleLa musicothérapie, en mobilisant des mécanismes neurophysiologiques tels que la catharsis émotionnelle et la résonance affective, constitue un vecteur de modulation des circuits cérébraux impliqués

-

Entretien avec Jean-Michel Ribes

Gibello-BernetteCorinneFauchereauLiseRibesJean-Michel« Les archives de Jean-Michel Ribes et du Théâtre du Rond-Point à la Bibliothèque nationale de France », entretien avec Jean-Michel Ribes, mené par Hélène Keller, Corinne Gibello-Bernette et Lise

-

L’anti-intellectualisme de William James et Marcel Proust, une arme du siècle dernier pour affronte…

WiameAlineAteliers doctoraux interdisciplinaires coordonnés par les membres de l'Institut Universitaire de France (IUF) de l'Université de Toulouse.

-

Chercheurs, citoyens et politiques : agir pour l'océan

PrazuckChristopheChristophe Prazuck, directeur de l'Institut de l'océan à Sorbonne Université, discute dans cette vidéo des leviers permettant de lutter contre la transformation de l'océan.

-

Restituer la charpente du logis des Sept Vertus

SalamagneAlainGaugainLucieUn projet de recherche mené au sein du Centre d’études supérieures de la Renaissance (Université de Tours/CNRS). Un projet associant le Laboratoire de Mécanique Gabriel Lamé (LaMé, Orléans-Tours) et

-

Restituer un logis disparu

SalamagneAlainGaugainLucieUn projet de recherche mené au sein du Centre d’études supérieures de la Renaissance (Université de Tours/CNRS). Un projet associant le Laboratoire de Mécanique Gabriel Lamé (LaMé, Orléans-Tours) et

-

Restituer le mobilier d’un logis royal

SalamagneAlainGaugainLucieUn projet de recherche mené au sein du Centre d’études supérieures de la Renaissance (Université de Tours/CNRS). Un projet associant le Laboratoire de Mécanique Gabriel Lamé (LaMé, Orléans-Tours) et