Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Ni le voir, ni l'avoir

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette conférence a été donnée dans le cadre du colloque intitulé L'archipolitique de Gérard Granel, qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 16 au 23 juillet 2012, sous la direction d'Alain LESTIÉ et Elisabeth RIGAL.

Présentation de l'intervenant

Jean-Luc Nancy est professeur émérite à Strasbourg. Il a soutenu sa thèse d'Etat en 1988 sous la direction de Gérard Granel ; il a écrit un commentaire du dernier article de celui-ci ("Loin de la kénose, jusqu'où ?") et codirigé avec Elisabeth Rigal le volume d'hommage Granel, l'éclat, le combat, l'ouvert en 2001; il participe en 2012 à la journée du Collège international de philosophie sur l'ouvrage posthume Apolis.

Résumé de la communication

A l'occasion du colloque consacré à Gérard Granel à Cerisy-la-Salle en juillet 2012, j'ai voulu consacrer mon exposé à un texte un peu exceptionnel dans l'oeuvre de Granel, "Un désir d'enfer" (recueilli dans le volume posthume Apolis publié par TER. En effet ce texte est d'une part inachevé, et donc en ce sens le dernier texte de Granel, d'autre part consacré au désir, thème qui apparaît ailleurs chez G.G. mais ne fait pas l'objet propre d'un autre texte. Or le désir - ce texte le laisse voir même si ce n'est pas son motif majeur - représente en quelque façon l'inverse du principe de production que G.G. met en cause dans tant de ses textes consacrés à la modernité et au Capital. En outre, sa réflexion s'articule ici à partir d'une lecture de Dante extrêmement suggestive.

Thème

Documentation

Présentation du colloque

Les questions que Gérard Granel qualifie d'"archi-politiques" sont des questions visant à déterminer les configurations propres au monde mondialisé et à en saisir la "loi la plus intime". Leur instruction montre que les piliers de notre monde sont, d'une part, l'invention du "savoir automate" et de l'"ingéniérie de la nature", et, d'autre part, la constitution de sociétés dont le véritable moteur est le "cynisme de la production". Elle montre aussi, en recroisant les analyses marxiennes de la "Forme-Capital" et la question heideggérienne de la technique planétaire, qu'un tel monde ne peut en aucune façon "faire-monde". Or, pour déterminer ce qu'est le "faire-monde", Granel mobilise la phénoménologie qu'il conçoit comme une "philosophie de l'Ouvert" faisant retour à notre mode premier d'être-au-monde (la perception) et travaillant à sortir "l'offre du sensible" de son retrait, si bien que, de proche en proche, ses questions d'archi-politique le conduisent à ré-articuler la fameuse distinction heideggérienne Welt-Umwelt, notamment pour montrer que seul un usage "irréalisant" du langage peut dire le "phénomène du monde".

Actes du colloque

L'archi-politique de Gérard Granel

Alain Lestié, Elisabeth Rigal (dir.)

Editions Trans-Europ-Repress - 2013

ISBN : 978-2-905670-59-2

Sur le même thème

-

Le livre en question 4 : Linda Le

LêLindaLecture de Linda Lê : une création originale inspirée par les collections de la BIS.

-

Le Livre en question 4 : Muriel Pic

PicMurielLecture de Muriel Pic : une création originale inspirée par les collections de la BIS.

-

Le Livre en question 3 : Christian Prigent

PrigentChristianLecture de Christian Prigent : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

Le Livre en question 3 : Hubert Haddad

HaddadHubertLecture de Hubert Haddad : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

Le Livre en question 4 : Jean-Marie Gleize

GleizeJean-MarieLecture de Jean-Marie Gleize : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

Le Livre en question 4 : Jean-Christophe Bailly

BaillyJean-ChristopheLecture de Jean-Christophe Bailly : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

Le Livre en question 4 : Arno Bertina

BertinaArnoLecture de Arno Bertina : une création originale inspirée par les collections de la BIS.

-

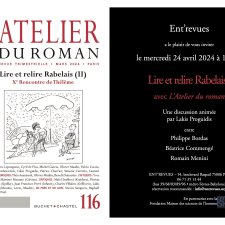

Soirée Ent'revues : "Lire et relire Rabelais!"

ProguidisLakisCommengéBéatriceMeniniRomainBordasPhilippeRencontre avec Lakis Proguidis, Béatrice Commengé, Romain Menini et Philippe Bordas, dans le cadre de la sortie de "Lire et relire Rabelais !", la dixième édition, "L'Atelier du roman"

-

Interview with Ta Nehisi Coates - part 2

CoatesTa-NehisiLefrançoisFrédéricINTERVIEW WITH TA NEHISI COATES : PART 2

-

Quand la performance fait mâle : la construction de la masculinité dans la littérature à thématique…

GaucherJulieJulie Gaucher envisage les caractéristiques que la littérature attribue au personnage du sportif lorsque ce dernier par la performance sportive en vient à performer un idéal de masculinité.

-

Faire œuvre économique contre l'économie politique

Bien qu'on qualifie proverbialement Balzac de romancier de l'argent, les relations de l'auteur de La Comédie humaine avec l'économie politique n'ont jamais été véritablement étudiées. Ce silence est d

-

"I select and confect": la mémoire chez A.S. Byatt, de « Sugar » (1987) à Possession (1990)

Qu’elle soit individuelle, littéraire ou collective, la mémoire est un thème omniprésent chez la romancière britannique Antonia Byatt et elle sera pour nous l’occasion de cheminer dans l’œuvre d’une