Notice

CCIC Cerisy

Textes, images, reproductions. Sur les épaules de Walter Benjamin

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé L'historien sur le métier : conversations avec Carlo Ginzburg qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 9 au 15 septembre 2022, sous la direction de Étienne Anheim, Anne Ber-Schiavetta, Martin Rueff.

Depuis une cinquantaine d'années (la première édition de I Benedanti remonte à 1966), l'œuvre de Carlo Ginzburg ne cesse de bouleverser le métier de l'historien en lui offrant un nouveau plan d'enquête (la micro-histoire), une série de nouveaux concepts (le paradigme indiciaire entre autres), de nouveaux objets et de nouvelles inquiétudes. Ses enquêtes ont contribué à redistribuer les lignes de partage entre histoire et sciences humaines (anthropologie, philologie, psychanalyse, critique littéraire) comme elles ont affecté l'histoire de l'art et des images.

Carlo Ginzburg (1939, Turin) est sans doute un des historiens les plus influents dans le monde d'aujourd'hui. Son œuvre est traduite dans une vingtaine de langues et a fait l'objet de nombreuses études, colloques, discussions. Il a enseigné en Italie (Bologne et Pise), aux USA (Los Angeles), et il est docteur honoris causa de nombreuses universités. Il est l'un des fondateurs de la micro-histoire qui a révolutionné l'écriture de l'histoire au XXe siècle.

Résumé de la communication

Carlo Ginzburg a intitulé sa conférence : "Textes, images, reproductions. Sur les épaules de Walter Benjamin". Il s'agit de réfléchir sur la notion de reproductibilité de l'œuvre d'art, mais en déplaçant les critères historiques et méthodologiques qui avaient été ceux de Walter Benjamin dans son célèbre essai. Ginzburg part de la notion de texte "invisible" à savoir du texte qui survit à toutes ses instanciations matérielles. Une discussion de cette notion le pousse à se tourner vers un auteur qui aurait dû intéresser Benjamin : Léon de Laborde, qui signe en 1856 un De l'union des arts et de l'industrie, publié à Paris. Selon Laborde, "l'avenir des arts, des sciences et de l'industrie est dans leur association". Certes, la reproduction implique la vulgarisation, mais loin d'être péjoratif, ce terme implique une diffusion démocratique qui peut être comparée à celle du christianisme : "Le christianisme a vulgarisé le culte de Dieu". L'impact que la chrétienté a eu sur la religion, et celui que l'imprimerie a eu sur les textes, sont comparés à l'impact que l'industrie ne manquerait pas d'avoir sur les arts. La "vulgarisation de l'art" — à savoir la reproduction d'œuvres d'art uniques — est vue par Laborde comme l'issue d'un long processus historique vers la démocratie, rendu possible par le progrès technologique. La réflexion de Laborde croise la renaissance populaire du gothique parce qu'il ne pouvait être indifférent à la controverse entre Raoul-Rochette, le secrétaire perpétuel de l'Académie et Viollet-Le-Duc. Au premier qui soutenait que "faire revivre de nos jours ce qui a cessé d'exister depuis quatre siècles" était tout bonnement absurde, le second opposait une renaissance en marche, intense, populaire, désirée. C'est cette renaissance, cette reproduction heureuse que Laborde voit aussi à l'œuvre dans la photographie : que les objets d'art se trouvent multipliés, comme les images et comme les textes ne doit pas provoquer chez les amateurs un sentiment de repli et de déploration, mais d'enthousiasme. La renaissance populaire de Laborde, c'est-à-dire, "un avenir indéfini d'association démocratique et de centralisation populaire", était fondée sur la multiplication des objets de toutes sortes engendrées par les nouvelles technologies. Laborde identifiait le progrès technologique (et le capitalisme) avec le progrès tout court. Que ce progrès ait eu des opposants, cela est chose certaine, mais Laborde ne se laissa pas démonter. Il n'est pas simplement un anticipateur des thèses de Benjamin mais son contradicteur tant son humeur est différente — il refuse l'obsession de l'original singulier et de son aura et accueille de bon cœur la reproductibilité technique. Ces différends éclairent à coup sûr les discussions contemporaines sur les images et leur unicité.

Thème

Sur le même thème

-

Quand la BD reveille l'Antiquité

LonniMarieGallegoJulieDans ce neuvième épisode, Marie Lonni a pu échanger avec Julie Gallego.

-

Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.

Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Interview d'Aleksandr Musin dans le cadre du Programme PAUSE

MusinAleksandr EvgenʹevičLe CRAHAM accueille depuis le début du mois de mars 2023 Aleksandr Musin, dans le cadre d'un programme d’accueil de chercheurs en exil piloté par le Collège de France. A. Musin présentera ses

-

-

Usages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

PignotManonUsages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

-

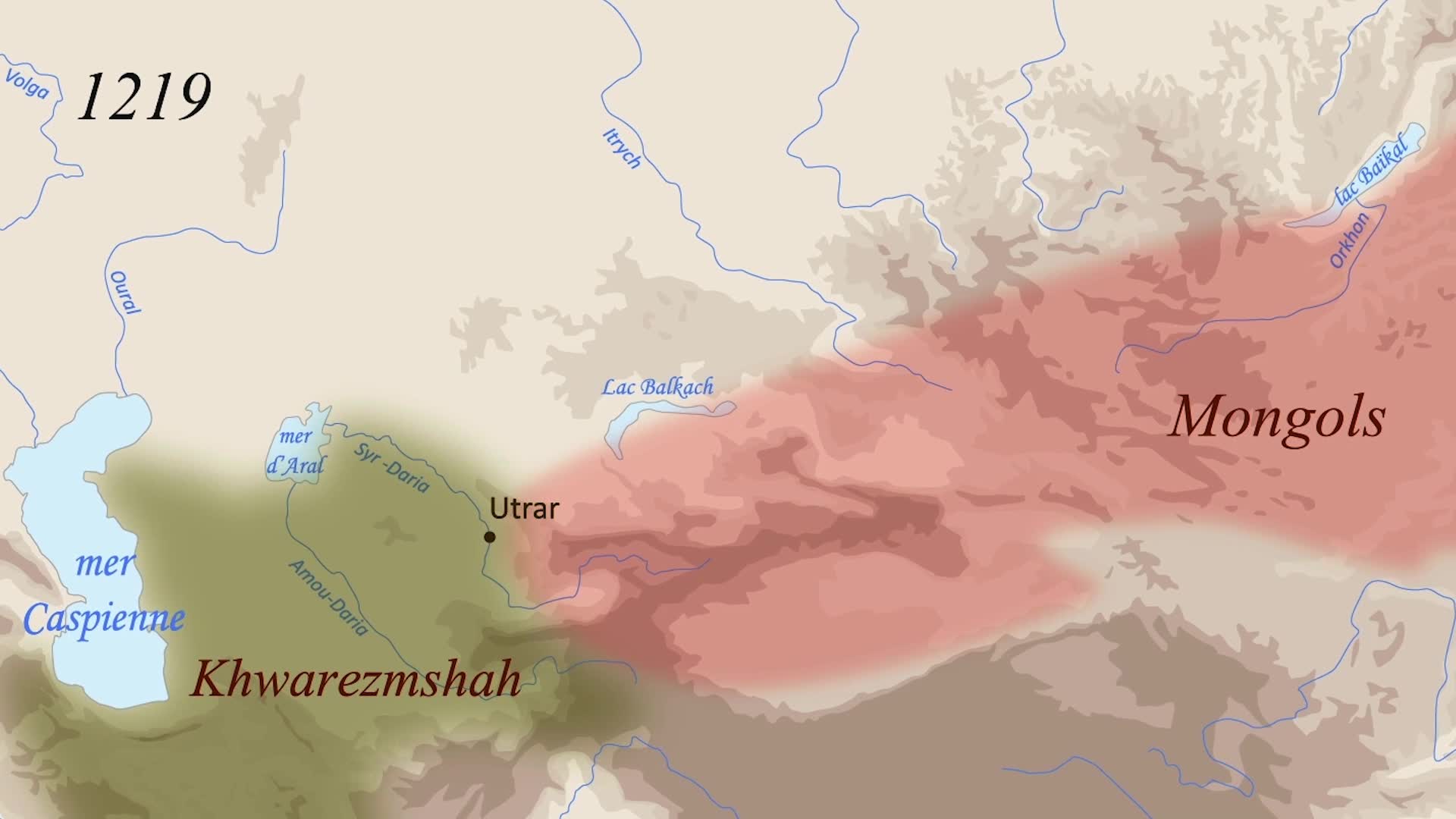

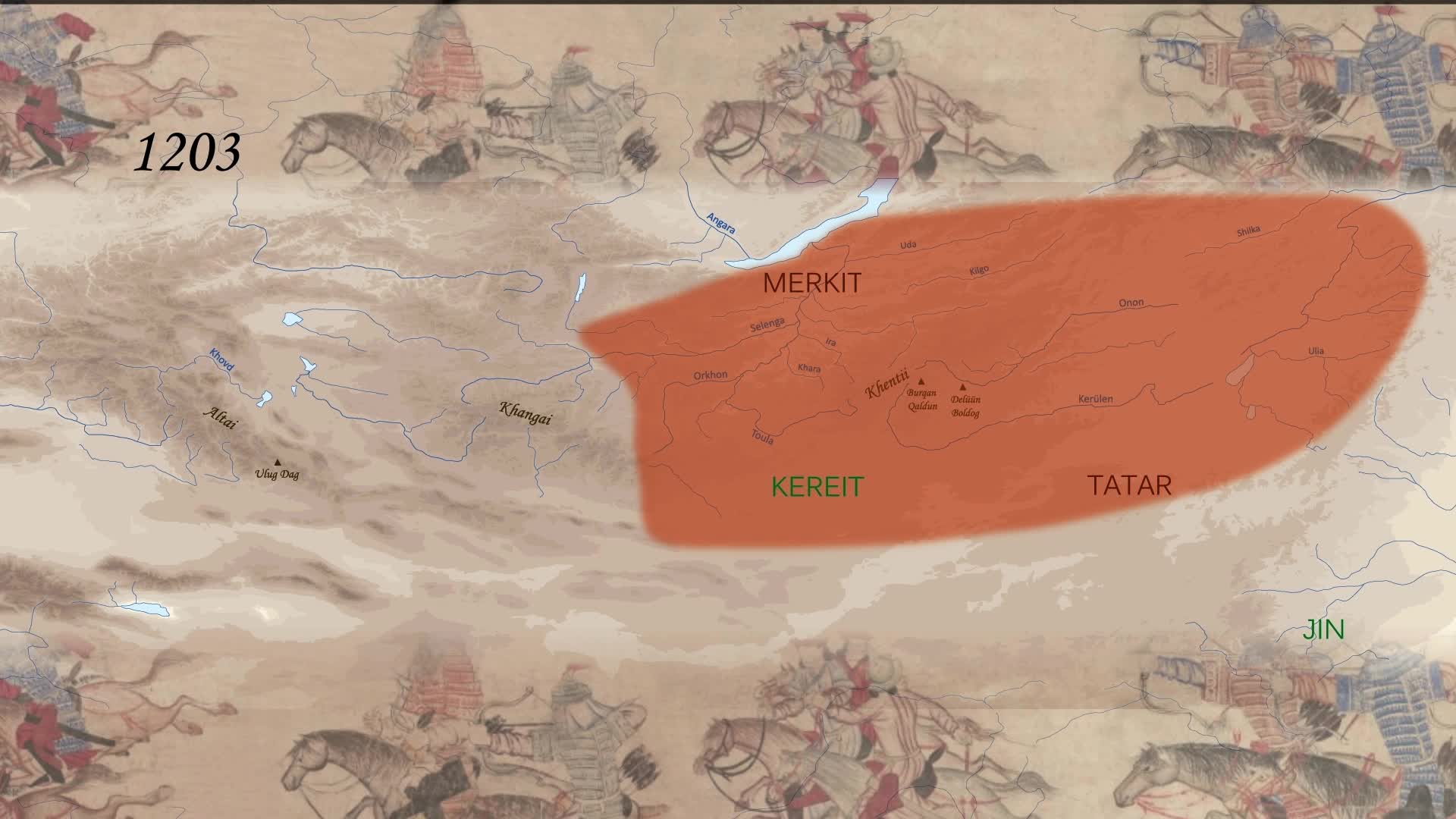

Empire mongol 3/3 : les campagnes de Gengis Khan (1206-1227)

FavereauMarieLa construction de l'empire mongol du XIIIe siècle reliant la Chine à l'Europe sous l'égide de Gengis Khan. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans

-

Empire mongol 2/3 : l'unification des nomades de la steppe

FavereauMarieL'histoire de l'unification des tribus mongols de la grande steppe par Gengis Khan. Prémices de l'empire mongol du XIIIe siècle. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des

-

Empire mongol 1/3 : la grande steppe

FavereauMarieVidéo présentant la grande steppe berceau de l'Empire mongol. Elle approfondit un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans médiévaux" , Denoix, S. et Renel H. (éds.), Paris, Cnrs

-

Séminaire HN Lab 1 : Le HTR appliqué à l’histoire de l’Art : présentation du travail de Léa Marone…

Le HN Lab propose un séminaire de recherche qui prend la forme d’une présentation de problématiques théoriques ou pratiques, de présentations de réalisations (achevées ou en cours) d’une durée de 30

-

L'Empire Plantagenêt : dynastie, gouvernement et idéologie

AurellMartinConférence de Martin Aurell dans le cadre de l'Université inter-âges de l'université de Poitiers

-

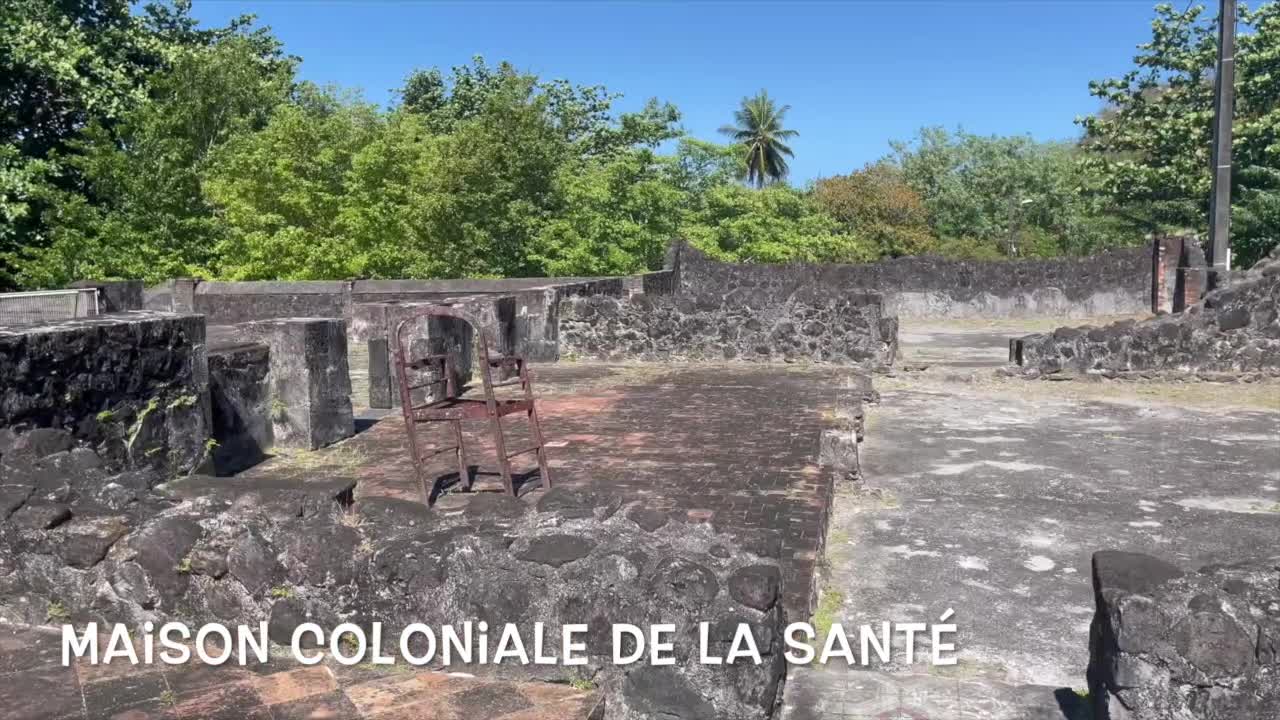

SÉANCE CONFÉRENCE 1. L'ORGANISATION DU PRENDRE SOIN

CapuanoChristopheSéance conférence 1 : L'organisation du prendre soin" Une approche historique du prendre soin

-

De l'arbre fruitier au verger nourricier

GuillerminPascalePascale Guillermin, maître de conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, parle dans cette vidéo de l'évolution, au cours du temps, du regard et des techniques liés aux arbres fruitiers.