Notice

Tu n’as rien vu à Hiroshima…

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

- Dossier

Descriptif

Cette communication s'inscrit dans une journée intitulée « De la destruction », consacrée à l'appréhension des jeux de mémoire spécifiques à la destruction des villes et des territoires en tentant de réinscrire l'expérience bas-normande des bombardements dans la perspective des grands événements du XXe siècle : Fukushima, Hiroshima, Tchernobyl, la destruction des villes allemandes. Au-delà du discours convenu qui a fait office de grand récit depuis 70 ans (le la « libération » à la « recontruction »), il s'agit de questionner les traces, mémoires et cicatrices propres aux catastrophes et aux grands événements collectifs, à travers la perspective historique bien entendu, mais aussi la voie sensible explorée par l'art, le 7e du nom en particulier : le cinéma.

Professeur à l'université de Caen, Vincent Amiel enseigne l'histoire du cinéma à l'école Louis-Lumière et à l'ESRA, Paris. Il est membre du comité de rédaction de la revue Positif et critique pour la revue Esprit. Essayiste, théoricien du cinéma, de l'image et des médias, Vincent Amiel a publié de nombreux ouvrages sur le cinéma et plus largement sur le monde télévisuel.

Dès les années 50, dans Hiroshima mon amour, Alain Resnais et Marguerite Duras interrogent la capacité des médias (du cinéma en particulier, et de toute médiation en général) à témoigner d’un événement, d’une catastrophe, d’une destruction. Le film oscille en particulier entre le témoignage et la reconstitution, mettant l’accent sur cette dernière comme ressource ultime de la mémoire, et donc du récit. Vincent Amiel examine ici les caractéristiques de ce « blocage » testimonial, son contexte et son héritage.

Intervention / Responsable scientifique

Sur le même thème

-

Ciné-dialogues Afrique 2024-2025 – Séance 6/8 – Talking about Trees (2019) de Suhaib Gasmelbari + J…

BruzzoneAnnaGasmelbariSuhaibCiné-dialogues Afrique 2024-2025 – Séance 6/8 – Talking about Trees (2019) de Suhaib Gasmelbari + Jamal (1981) d’Ibrahim Shaddad. Dialogue entre Suhaib Gasmelbari et Anna Bruzzone.

-

Ciné-dialogues Afrique 2024-2025 – Séance 4/8 – Par où commencer ? (2014) de Nacer Khemir. Dialogue…

BruzzoneAnnaKhémirNacerCiné-dialogues Afrique 2024-2025 – Séance 4/8 – Par où commencer ? (2014) de Nacer Khemir. Dialogue entre Nacer Khemir et Anna Bruzzone.

-

Ciné-dialogues Afrique 2024-2025. Séance 3/8 : Sarraounia (1986) de Med Hondo. Dialogue entre Abdou…

BruzzoneAnnaWarAbdoul AliCiné-dialogues Afrique 21-01-25

-

Ciné-dialogues Afrique - Deuxième séance - Camp de Thiaroye (1988) d’Ousmane Sembene et Thierno Fat…

BakabaSidiki S.BruzzoneAnnaCiné-dialogues Afrique - Deuxième séance - Camp de Thiaroye (1988) d’Ousmane Sembene et Thierno Faty Sow

-

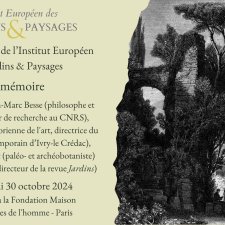

Les Rencontres de l'Institut Européen des Jardins et Paysages

MartellaMarcoBesseJean-MarcLe RestifClaireThiébaultStéphanieRencontre du 30 octobre 2024. La mémoire

-

Conférence "Archives, mémoires et transmissions des luttes féministes"

MatriKhaoulaبندانةقمرL'IRMC a invité l'Anthropologue et militante féministe Saadia Gacem, qui a donné une conférence sur les "Archives, mémoires et transmissions des luttes féministes", en discussion avec Kmar Bendana et

-

Le Temps d'une Fête - Rites et Mémoires

AccollaPatrickGeffroyYannickFête Patronale du village d'Utelle, filmée les 15,16 et 17 août par Patrick Accolla et Yannick Geffroy.

-

Dix ans de MERE 29 et Hommage aux républicains espagnols

López CabelloIvánSala-PalaJeanIII Colloque international " Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Dix ans de

-

La caravana de la Memoria et les premiers réseaux associatifs en Bretagne. Une lutte mémorielle com…

López CabelloIvánCerveraAlfonsIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence

-

Mémoire de l’exil des républicain.es espagnol.es dans le littoral atlantique français pendant la…

López CabelloIvánVigourouxHuguesGarciaGabrielleCarrionArmelleLuisGarrido OrozcoFernandezCarlosRuizJoséIII Colloque international "Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après », Brest, 17-19 mars 2022.- Séance :

-

Projets éditoriaux - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale

López CabelloIvánMartinez-MalerOdetteAdámez CastroGuadalupeNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022 - Projets éditoriaux (Brest, 18 mars

-

Rotspanier, 80 ans après (partie 1)

López CabelloIvánVigourouxHuguesAllende Santa CruzClaudineIII Colloque international " Républicain•es espagnol•es exilé•es pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Séance :