L’Open Access et la visibilité du chercheur ?

Descriptif

Au programme de la matinée, des conférences et une table ronde autour des thématiques de l’identité numérique et de l’open access. Puis l’après-midi, des ateliers pratiques sur les identifiants chercheur (IdHAL, ORCID, Google Scholar Citation).

Né au milieu des années 90, le mouvement du Libre Accès vise avant tout à faciliter la diffusion libre et gratuite des publications scientifiques, de manière à favoriser le débat scientifique mais aussi à générer de l’innovation technologique. Pour répondre au risque d’appauvrissement de l’offre documentaire mise à disposition par les universités (cf. augmentations constantes des frais d’abonnement aux revues scientifiques pratiquées par les grands éditeurs scientifiques), les institutions comme les communautés académiques se mobilisent actuellement pour favoriser le développement d’alternatives en matière de publications scientifiques : plan pour une science ouverte, Plan S,... Ces alternatives s’organisent principalement autour de deux possibilités :

- Publier leurs articles dans une revue dite « Open Access », accessible librement et gratuitement pour le lecteur

- Déposer leurs productions scientifiques (publiées ou non) dans une archive ouverte, entrepôt de données accessible librement et gratuitement pour le lecteur Par ailleurs, à l’heure où la visibilité est devenue un enjeu stratégique pour chaque chercheur (augmentation continue du nombre de publications scientifiques diffusées chaque année), les pratiques Open Access garantissent un surcroît de visibilité nationale et internationale. Renforcer la visibilité d’une publication, accessible librement, profite autant au chercheur-publiant qu’aux débats qui animent les communautés scientifiques, et contribue au rapprochement avec les acteurs économiques et sociaux. L’Open Access au service de l’identité numérique du chercheur ? L’identité numérique du chercheur : pourquoi la maîtriser ?

- L’identité numérique résulte des actions menées par le chercheur, elle est également le résultat d'actions non maîtrisées par le chercheur : les commentaires, ajouts réalisés par les autres scientifiques et membres de sa communauté. Quelles stratégies adopter ? • Résoudre les problèmes d’homonymie, aligner sa présence dans plusieurs bases scientifiques, gérer son existence dans les réseaux académiques et sur des réseaux professionnels : pour chacune de ces problématiques, le chercheur doit s’emparer des outils à sa disposition. Mais il s’agit également de se protéger des dangers de l’identité numérique, comme les éventuelles fraudes, les attaques contre l’e-réputation.

Vidéos

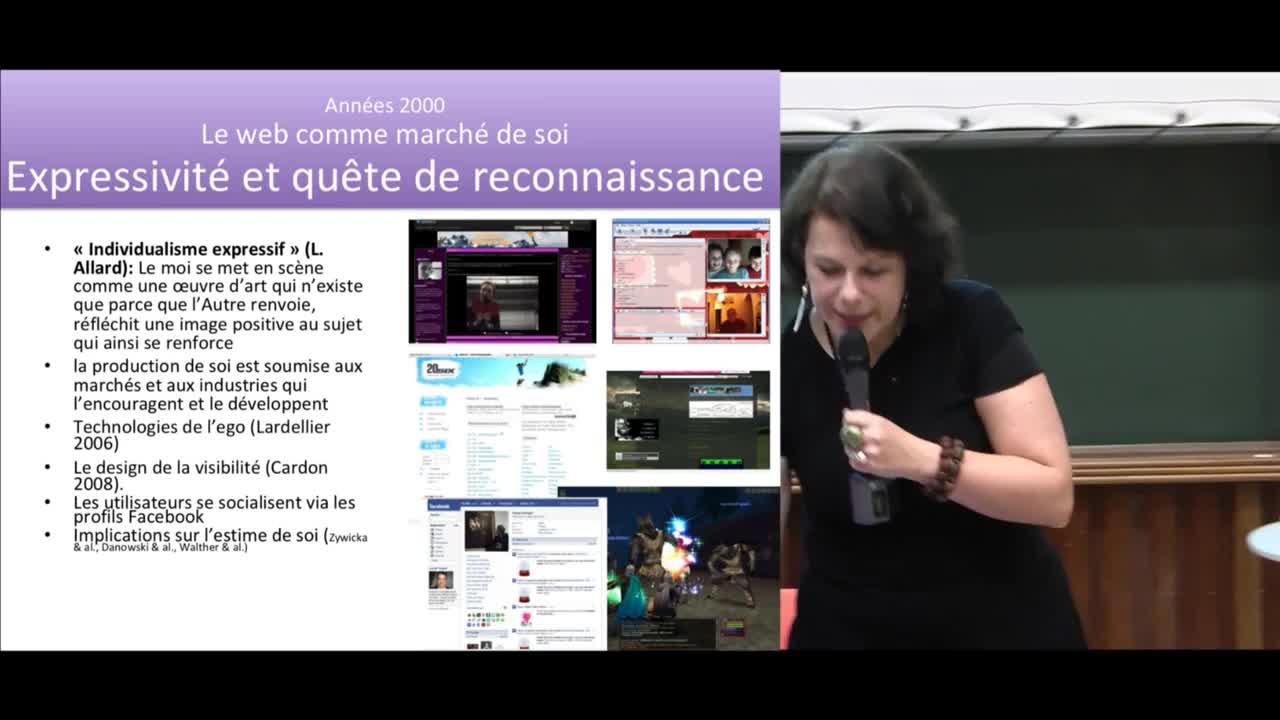

Socialisation du chercheur par ses traces numériques

L’Open Access et la visibilité du chercheur ?

Visibilité et identité numérique du chercheur

L’Open Access et la visibilité du chercheur ?

Table ronde : Être vu pour être lu

L’Open Access et la visibilité du chercheur ?

Intervenants et intervenantes

Conservateur de bibliothèque : ENSSIB, promotion année 2006. Titulaire d'un doctorat d'histoire à Paris 1 (en 2011). - Co-responsable de l'URFIST de Paris (en 2015). - En poste à l'URFIST de Lyon (en 2021)

Directeur de recherche INRA, CBGP : Centre de Biologie et de Gestion des Populations, Montpellier (en 2018). - Co-fondateur de Peer Community In et directeur de recherche de classe exeptionnelle, INRAE, Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP), centre INRA de Montpellier (en 2023)

Auteur d'une thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication soutenue au Cnam en 2012

Membre du Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS) en 2022

Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences administratives (Paris 2, 1994).

A enseigné à la Faculté de droit et de sciences économiques de Limoges (en 2003).

Professeur de Droit public à Nantes - Faculté de droit, membre du laboratoire Droit et Changement Social (DCS) (en 2018).

Professeur de Droit public à Nantes - Faculté de droit, membre du laboratoire Droit et Changement Social (DCS) (en 2022)

Titulaire d'un doctorat d'arts et sciences de l'art à Paris 1 en 2007, spécialiste d'études culturelles. Maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle depuis 2011. HDR en sciences de l'information et de la communication soutenue à l'Université Paris Nanterre en 2023.