Notice

La construction mémorielle des portraits dans "Histoire de la Révolution française" de Jules Michelet / Bernard Vouilloux

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

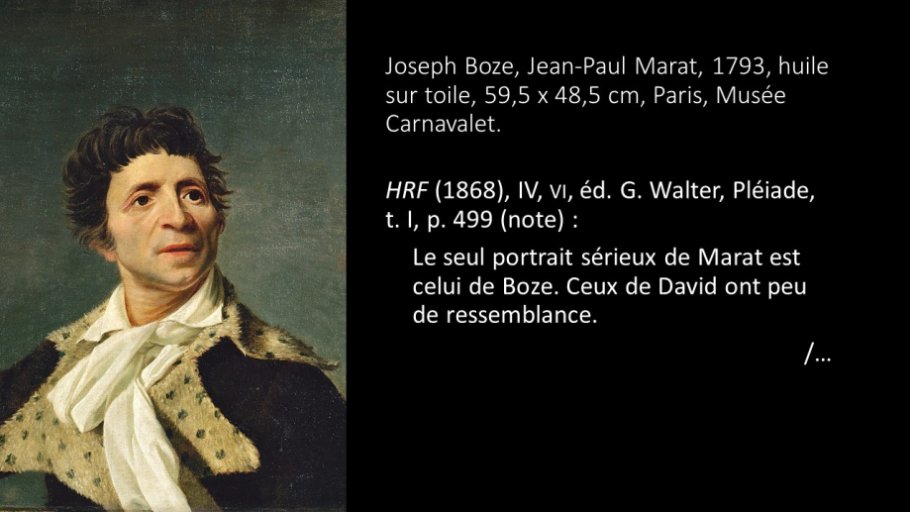

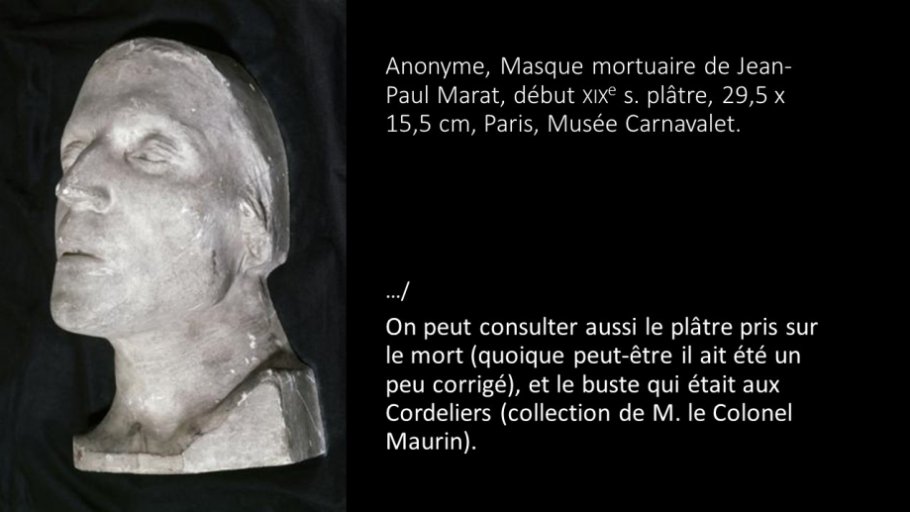

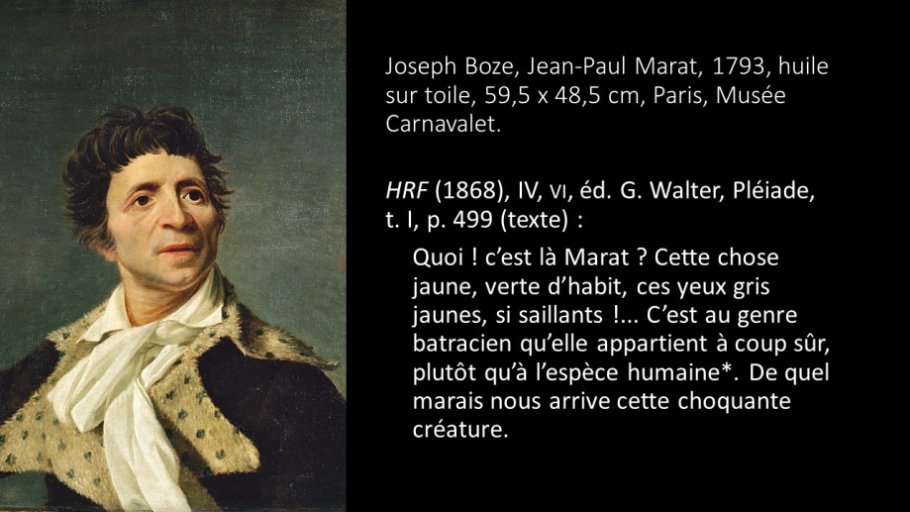

La construction mémorielle des portraits dans "Histoire de la Révolution française" de Jules Michelet / Bernard Vouilloux, in "Les enjeux mémoriels du portrait", Journée d'étude organisée par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH) sous la direction scientifique de Fabienne Bercegol et Estelle Galbois, dans le cadre du séminaire PLH "L'invention des traces" et de la rétrospective de l'oeuvre du photographe Gilles Pandel. Université Toulouse Jean Jaurès, 13 octobre 2021.

Cette journée d’étude a pour sujet la fonction mémorielle du portrait qu’il soit public ou privé, peint, sculpté, photographique ou encore littéraire. Le portrait, polymorphe, répond à des demandes sociales et culturelles, et en tant que médium de la représentation, il fait partie du processus de communication. Si les intentions qui président à la confection d’une effigie sont plurielles, elles visent toutes à combattre la mort et l’oubli, en laissant une trace, pérenne, dans les mémoires.

Dès son origine, le portrait, en fixant les traits d’un individu, a un pouvoir mnémonique. L’anecdote de Pline sur l’invention à Corinthe du portrait en argile à partir d’un profil dessiné sur un mur le montre clairement. Le portrait a aussi une fonction de substitution dans la mesure où il rend l’absent présent, que l’absence soit momentanée ou définitive. Dans « La Peinture », poème en trois chants avec notes, 1769, 5-6, Antoine-Marin Lemierre ne dit pas autre chose : « De la mort elle-même, il affaiblit les coups, et lorsqu’elle a rompu nos liens les plus doux, l’objet qui dans la tombe emporta nos hommages, reste encore près de nous et vit dans son image. »

Quelle que soit sa nature, le portrait a une valeur commémorative puisqu’il conserve les caractéristiques (physionomie, caractère) des femmes et des hommes après leur mort. Le portrait, littéraire ou plastique, en glorifiant l’individu, en célébrant ses hauts faits et ses vertus, l’érige en modèle pour les générations futures. À contrario le portrait à charge invite à ne pas suivre l’exemple de la personnalité représentée. Dès lors, on comprend bien que le portrait est tout sauf neutre, qu’il oriente le regard du spectateur ou du lecteur, et qu’il ne se borne pas à décrire ou à reproduire de manière servile des traits physionomiques. Il résulte au contraire d’un savant mélange entre ressemblance, idéalisation, esthétique.

Le portrait permet aussi la reviviscence puisqu’il peut présenter le défunt dans une posture suggérant qu’il est encore vivant. L’essor du portrait photographique post-mortem au XIXe siècle en est une parfaite illustration. Si le portrait laisse une trace dans la mémoire individuelle ou collective, la destruction volontaire des effigies ou damnatio memoriae, ancrée dans les pratiques depuis l’Antiquité, ou la négation de l’existence d’une personne dans les textes, expriment le refus de mémoire en condamnant irrémédiablement un être à l’oubli.

Cette journée d’étude, dont l’approche est interdisciplinaire et transpériode, questionne les potentialités mémorielles du portrait qu’elles aient un impact positif ou négatif, en même temps qu’elle s’interroge sur son avenir à l’heure où, dans notre société, les supports de communication tendent à se dématérialiser.

Thème

Documentation

Bibliographie sélective

VOUILLOUX, Bernard (2020). Le tableau vivant, un dispositif transmédial, in « Tableaux vivants-images en mouvement », Écrans, 11, 125-138. [En ligne : https://classiques-garnier.com/ecrans-2020-2-n-14-tableaux-vivants-images-en-mouvement-le-tableau-vivant-un-dispositif-transmedial.html].

ANSEMINI, Julie, BERCEGOL, Fabienne (dirs) (2018). Portraits dans la littérature. De Gustave Flaubert à Marcel Proust. Paris, Éditions Classiques Garnier, 472 p.

VOUILLOUX, Bernard (2011). Le tournant « artiste » de la littérature française : écrire avec la peinture au XIXe siècle. Paris, Éd. Hermann, coll. Savoir lettres, 540 p.

GRAFTON, Anthony (1998). Les origines tragiques de l'érudition. Une histoire de la note en bas de page. Paris, Éd. Le Seuil, coll. La Librairie du XXIe siècle, 224 p.

BERCEGOL, Fabienne (1997). La poétique de Chateaubriand : le portrait dans les "Mémoires d'outre-tombe". Paris, Éd. Champion, coll. Romantisme et Modernités, 564 p.

HASKELL, Francis (1995). L'historien et les images. Paris, Éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Histoires, 792 p.

ARASSE, Daniel (1987). La guillotine et l'imaginaire de la Terreur. Paris, Éd. Flammarion, 213 p.

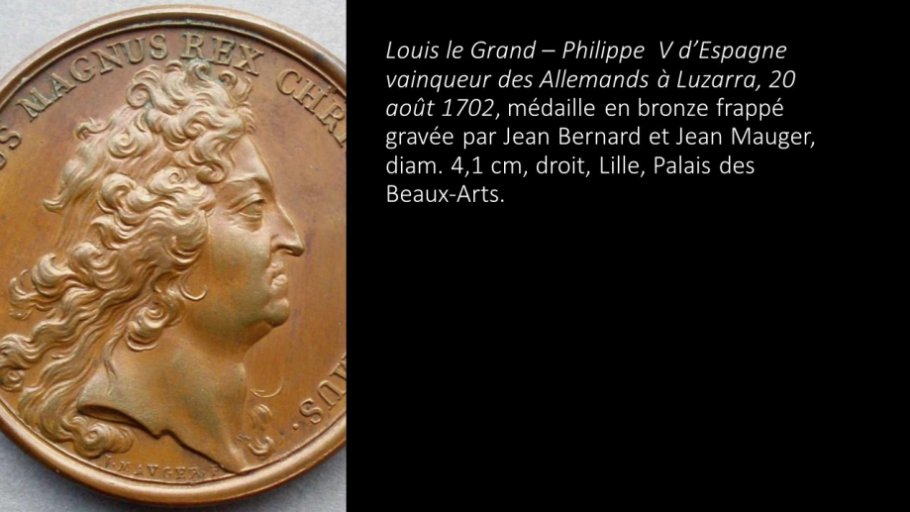

MARIN, Louis (1987). La catastrophe de la médaille historique, in Valérie Rousseau-Lagarde, Daniel Arasse (dirs), La guillotine dans la Révolution [catalogue d’exposition], Château de Vizille-Musée de la Révolution française, 27 mars-24 mai 1987, Éd. Institut français de Florence, 181 p.

MICHELET, Jules [1847–1853] (2007). Histoire de la Révolution française. Édition publiée sous la direction de Gérard Walter. Paris, Éd. Gallimard, coll. Folio Histoire, 4 volumes.

MICHELET, Jules (1847). Histoire de la Révolution française. De la méthode et de l'esprit de ce livre. Tome 2. Paris, Chamerot éd., 545-574. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1055878t/f533.item].

Dans la même collection

-

Les enjeux mémoriels du portrait. Introduction / Fabienne Bercegol, Estelle Galbois

BercegolFabienneGalboisEstelleLes enjeux mémoriels du portrait. Introduction / Fabienne Bercegol, Estelle Galbois, in Journée d'étude organisée par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH) sous la direction

-

Les portraits du Fayoum, veilleurs rêvés de la vie éternelle / Céline Trouchaud

TrouchaudCélineLes portraits du Fayoum, veilleurs rêvés de la vie éternelle / Céline Trouchaud, in "Les enjeux mémoriels du portrait", journée d'études organisée par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire

-

Le portrait ou la mémoire cruelle / Michela Gardini

GardiniMichelaLe portrait ou la mémoire cruelle / Michela Gardini, in "Les enjeux mémoriels du portrait", journée d'études organisée par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH) sous la direction

-

Le portrait contemporain et l'invention du visage / Anne Beyaert-Geslin

Beyaert-GeslinAnneLe portrait contemporain et l'invention du visage / Anne Beyaert-Geslin, in "Les enjeux mémoriels du portrait", journée d'étude organisée par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH)

-

La mémoire affichée : enjeux du portrait de rue chez JR et Agnès Varda / Philippe Ortel

OrtelPhilippeLe portrait, polymorphe, répond à des demandes sociales et culturelles, et en tant que médium de la représentation, il fait partie du processus de communication. Si les intentions qui président à la

-

Concurrence des genres. Portrait, nu et paysage dans "Portrait de la jeune fille en feu" (Céline Sc…

Lécole-SolnychkineSophieLe portrait, polymorphe, répond à des demandes sociales et culturelles, et en tant que médium de la représentation, il fait partie du processus de communication. Si les intentions qui président à la

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Dire la peinture : langage, rhétorique, poïétique / Bernard Vouilloux

VouillouxBernardBernard Vouilloux, spécialiste des relations entre les différentes expressions artistiques et plus particulièrement entre la littérature et la peinture, pose la question suivante : « quels enjeux

-

Médium(s) et média(s) : retour sur des modèles / Bernard Vouilloux

VouillouxBernardMédium(s) et média(s) : retour sur des modèles / Bernard Vouilloux. In colloque international "Création, intermédialité, dispositif" organisé, sous la responsabilité scientifique de Philippe Ortel,