Chapitres

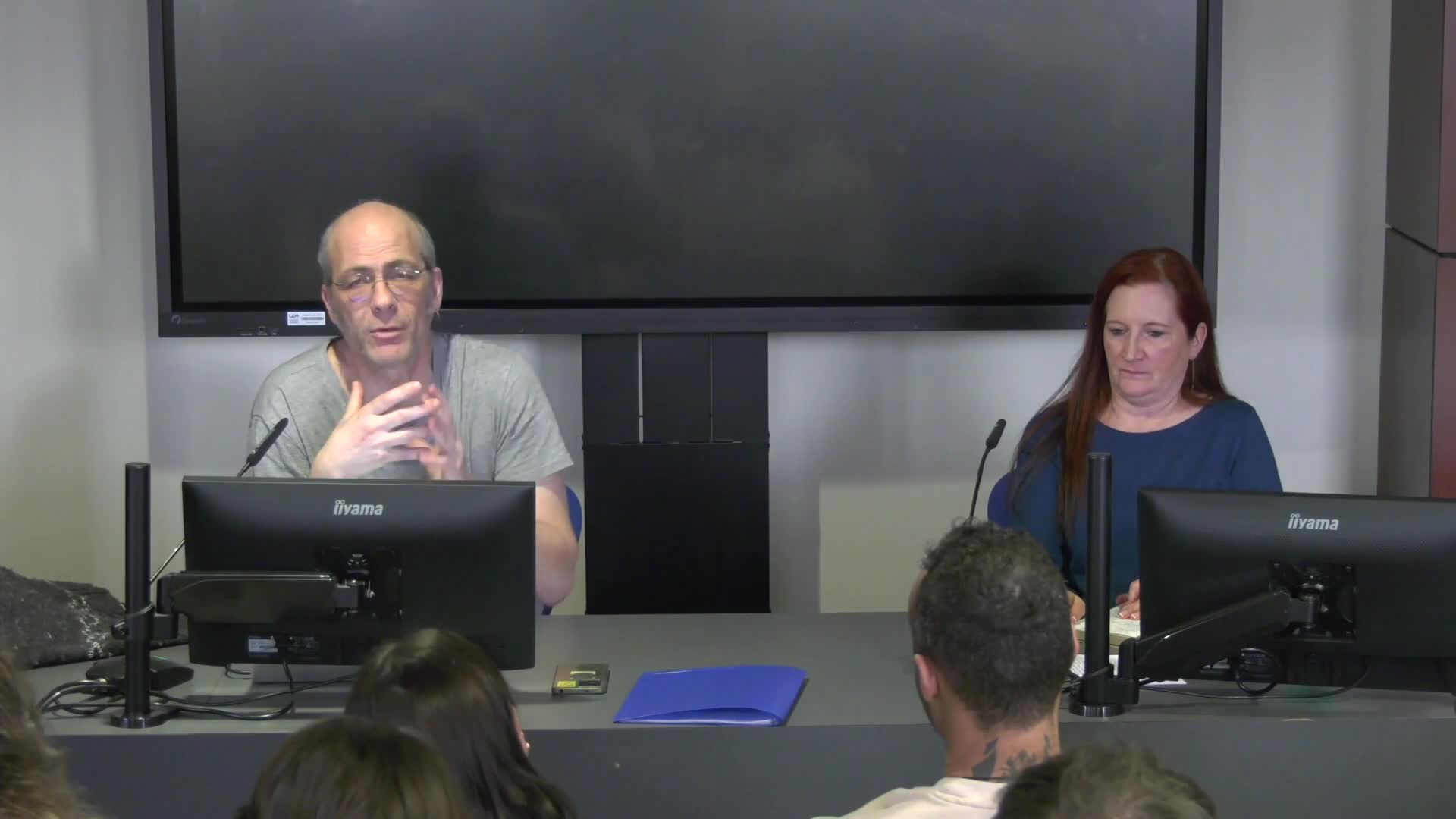

- Présentation de Jacques Hassin01'03"

- Introduction de Jacques Hassin03'26"

- Petite histoire de la désocialisation19'02"

- Les critères de désocialisation06'28"

- La vie dans la rue11'03"

- La problèmatique éthique06'02"

- Conclusion de Jacques Hassin01'38"

- Questions26'21"

Notice

Vivre dans la rue - Jacques Hassin

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

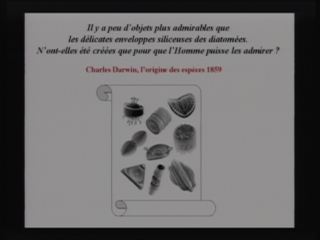

Les gens des rues

Des gens vivent dans les rues de nos villes. C'étaient les Gueux, les Va-nu-pieds, les Inutiles au monde. Ce sont les Sans domicile fixe, les Clochards, les Zonards. Ils seraient aujourd'hui 10 à 15000 à Paris, dont 15% de femmes. Comment ces personnes vivent-elles ? Et comment peut-on les aider ?

Comment vit-on dans la rue ?

J'évoquerai ici l'expérience qui peut être celle de ces gens. Je le ferai depuis ma place de soignant, qui m'offre une vision forcément partielle. Certains signes permettent cependant de saisir, de l'extérieur, ce que vivent ces personnes. Ils concernent en particulier le rapport au corps, ainsi que le rapport au temps et à l'espace.

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Transcription validée par l'auteur de la 641e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 30 juin 2007

« Vivre dans la rue »

Par Jacques Hassin

Les gens des rues

Des gens vivent dans les rues de nos villes. C'étaient les Gueux, les Va-nu-pieds, les Inutiles au monde. Ce sont les Sans domicile fixe, les Clochards, les Zonards. Ils seraient aujourd'hui 10 à 15000 à Paris, dont 15% de femmes. Comment ces personnes vivent-elles ? Et comment peut-on les aider ?

Comment vit-on dans la rue ?

J'évoquerai ici l'expérience qui peut être celle de ces gens. Je le ferai depuis ma place de soignant, qui m'offre une vision forcément partielle. Certains signes permettent cependant de saisir, de l'extérieur, ce que vivent ces personnes. Ils concernent en particulier le rapport au corps, ainsi que le rapport au temps et à l'espace.

Manger, boire, dormir

Dans la rue, on meurt tôt - la moyenne d'âge de cette population est de 53 ans. On y meurt le plus souvent de maladies qui auraient pu être soignées. Car la santé n'est pas le premier souci, l'hygiène non plus : le corps, ce sont d'abord les besoins vitaux.

Chaque soir il faut trouver où dormir. Chaque jour il faut trouver à manger. On s'étonne parfois de ce qu'« ils font la manche pour acheter de l'alcool et des cigarettes ». Oui. Et l'inverse est tout aussi vrai : beaucoup disent qu'ils sont incapables de faire la manche s'ils ne sont pas ivres. Pour ces personnes qui consomment parfois jusqu'à 10 litres de vin par jour, on peut parler d'« alcoolomanie ».

La résistance à la douleur et à la dégradation physique s'accroît d'autant. Les lésions corporelles ne sont pas soignées. Il peut sembler étonnant que quelqu'un refuse un traitement au risque, par exemple, de se faire amputer. Mais pour se représenter ce que serait la vie avec une jambe en moins, il faut une perception globale de son corps, au-delà des besoins immédiats - il faut pouvoir se projeter dans l'avenir.

Enfermés dans le présent

Quand nous arrivons à entrer en contact et à parler avec eux, les gens de la rue font presque toujours état d'un changement brutal, d'un grand malheur arrivé dans leur vie : avant, j'avais une vie normale ; puis il y a eu un accident ; j'ai perdu mon boulot, mon logement, et je me suis retrouvé à la rue. Mais ces récits de vie recouvrent d'autres choses : ces gens ont souvent connu, dans leur enfance, la violence, l'abandon familial, l'inceste - et ces histoires-là ne se racontent pas au tout-venant.

Autre phénomène, disons-le, troublant : ces personnes ne se suicident pas. Quand on connaît leurs conditions de vie, comment ne pas se dire : « si j'étais à leur place... » ? Mais se suicider, c'est refuser un avenir. Or pour les gens de la rue, l'avenir n'existe pas. Il est nié.

Tout ce qui est nouveau est perçu comme menaçant. Leurs rendez-vous avec des médecins et des assistants sociaux sont presque toujours manqués. Ce sont des gens qui vivent sans aucun calendrier, en s'enfermant peu à peu dans la répétition mécanique du présent. Quand on est à la rue, il n'y a plus de jours de la semaine, plus de mois ni d'années : le temps se déroule de manière circulaire.

Isolés dans l'espace public

Il faut le dire avec force : personne, vraiment personne, ne peut choisir de vivre une vie pareille. Le plus difficile, c'est sans doute l'isolement psycho-affectif. Comme le dit Xavier Emmanuelli, ce sont des « hommes invisibles » - qui pourtant sont toute la journée à côté de nous. Mais les passants, ils passent : le contact direct n'existe plus, les regards se détournent.

Vivre dans la rue, c'être en marge, pas totalement en dehors. Des formes de solidarité se constituent, souvent liées au partage de l'espace. Il y a le territoire de jour, qui est notamment celui où on fait la manche. Et un lieu de repos, un peu plus protégé, pour la nuit. Comme un reste d'attachement au passé, ce territoire de nuit est parfois proche d'un endroit où ils ont vécu « avant ». Parfois, c'est simplement une cage d'escalier dans laquelle ils cachent un duvet.

Et la sexualité ? Pendant longtemps, on pensait : « ça doit être le cadet de leurs soucis ». Ce n'est pas vrai. Dans la rue, aucune intimité n'est possible. C'est un souci permanent, qui aggrave beaucoup les souffrances.

Comment peut-on les aider ?

La recherche de solutions durables

Tout le sens de l'action des travailleurs sociaux et des médecins est de trouver des solutions d'accompagnement durables pour ces populations. Nous cherchons des places dans les Centres d'hébergement d'urgence, les Maisons relais, les hôpitaux, les centres psychiatriques. Les étrangers déboutés du droit d'asile sont pris en charge par les urgences mais après, malheureusement, rien n'est possible pour eux. Autre difficulté : quelqu'un qui sort d'un centre de réinsertion se retrouve souvent accablé de dettes à payer. Il faut donc penser à long terme pour envisager ce type d'action.

« Ils refusent qu'on les aide »

Des liens se créent parfois, sur quelques mois, quelques années. Certains acceptent d'entrer dans une structure de soin, une maison de retraite. Mais dans un premier temps, ils mettent systématiquement notre action en échec. C'est très déstabilisant. Pourquoi nous insultent-ils lorsque nous venons vers eux, pourquoi refusent-ils notre aide ?

D'abord, ces personnes n'ont pas vraiment de vie privée : leur existence se déroule dans la rue ; qui plus est, quand nous venons à leur rencontre, nous leur demandons souvent de se raconter. Le refus et l'insulte sont des modes de défense psychologique. Et ce sont aussi des façons d'exister, d'avoir un rapport avec quelqu'un.

Le bénévolat et ses limites

La prise en charge de gens aussi déstructurés ne doit pas relever de l'improvisation. Un élan de générosité ne suffit pas. Il peut même s'avérer néfaste, pour celui qui en est à l'origine comme pour celui qu'on veut aider.

Bénévolat ne signifie pas incompétence. On peut devenir bénévole après une formation et s'engager à être présent régulièrement au sein d'une équipe. Surtout, il est essentiel de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on se propose d'aider ces gens. Aider des « SDF », ce n'est pas les sauver.

Faire le deuil de la volonté de guérir

Cette prise de conscience est tout aussi nécessaire pour les médecins professionnels. Pour pouvoir exercer mon métier auprès de ces personnes qui vivent dans la rue, j'ai dû effectuer un véritable travail de deuil.

Avec eux, le suivi s'apparente beaucoup plus à un soin palliatif qu'à un traitement en profondeur. Les accompagner, tout en acceptant qu'ils puissent refuser mon aide ; les soigner, tout en sachant que je ne pourrai pas forcément les guérir : il faut reconnaître que ce sont des choses difficiles à accepter pour un médecin. Mais cela fait partie de ce que nous devons aux gens de la rue - à leur dignité d'êtres humains.

Liens

La Web TV de l'enseignement superieur

Université René Descartes Paris-5Partenaire de l'université de tous les savoirs 2001-2002 Accueil dans ses locaux les conférences

CERIMESPortail de ressources et d'informations sur les multimédias de l'enseignement supérieur

UTLS sur Lemonde.frLe monde

La conférence du 30/06/07 en mp3partenaire des UTLS

Dans la même collection

-

Les vols habités

SchmittDidierLes vols habités par Didier SCHMITT Pas de résumé disponible pour le moment

-

Et ceux qui vont sur la mer - Isabelle Autissier

AutissierIsabelleUne conférence de l'Université de tous les savoirs par Isabelle AUTISSIER

-

La vie dans les camps de réfugiés - Marc Antoine PéROUSE DE MONTCLOS

Pérouse de MontclosMarc-AntoineUn conférence de l'Université de tous les savoirs La vie dans les camps de réfugiés par Marc Antoine Pérouse de Montclos

-

La vie quotidienne en prison - Betty BRAHMY

BrahmyBettyUn conférence de l'Université de tous les savoirs La vie quotidienne en prison par Betty BRAHMY Il ne s'agit pas de contester la prison elle-même, mais les conditions d'incarcération qui engendrent

-

Le désert des nomades - Pierre BONTE

BontePierreL'un des traits qui caractérise l'adaptation des nomades à la rude vie dans les déserts est la mobilité. Au Sahara où j'ai mené mes recherches d'ethnologue, ils se déplacent de pâturages en pâturages,

-

Les Inuits ne trouvent pas ça extrême - Michèle THERRIEN

TherrienMichèleL'histoire de l'exploration, la géographique classique et une certaine ethnographie ont contribué à transformer l'Arctique en lieu emblématique de « l'extrême ». Il serait plus juste de considérer que

-

La chirurgie en temps de guerre - Jacques HUMEAU

HumeauJacquesBarangerBernardDepuis 1945, les conflits armés ont perdu leur caractère conventionnel. Les combats n'opposent plus seulement des armées nationales sur un front délimité. Les attentats terroristes frappent

-

La sauvegarde de la vie en mer : aujourd'hui et dans l'avenir - Yves LAGANE

LaganeYvesCailletBertrandLa planète bleue est un univers merveilleux et passionnant lorsqu'on le pratique avec humilité et que l'on fait l'effort de l'apprendre. Ce milieu reste néanmoins délicat, voire hostile et dangereux

Sur le même thème

-

Se souvenir et continuer à se transformer. La mémoire longue d'une contre-élite ouvrière

RenahyNicolasVieillir et résister dans le monde ouvrier... Le sociologue Nicolas Renahy revient sur le parcours et le présent d'anciens militants de Peugeot à Sochaux-Montbéliard.

-

Clinique de la rue : de l’abriter à l’habiter.

VinotFrédéricProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Le sport doit permettre de se resituer dans un espace social

DuflosJulie"Si l’intégration par le sport a parfois été démontrée scientifiquement et dans certaines circonstances, qu’en est-il des effets intégrateurs du sport et des APS auprès des jeunes sans-abris ? Et

-

À la recherche de soi : corps et identité des grands marginaux - France

BesozziThibautÀ partir d’une enquête ethnographique menée au sein d’un dispositif expérimental d’hébergement pour personnes en situation de grande marginalité (le « Village d’insertion »), à Nancy, Thibaut Besozzi

-

3. Jacques Rougerie et le peuple

RobertJean-LouisLa troisième conférence de la journée d’étude sur l’historien Jacques Rougerie est menée par le professeur Jean-Louis Robert et consacrée aux liens entre Jacques Rougerie et le peuple. Jean

-

Table ronde 5/ Biopolitique, géopolitique, cosmopolitique

BalibarÉtienneDans le cadre de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme organise le colloque international "Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de

-

Croissance des inégalités, effacement des classes sociales ? Trente années d'embarras sociologiques

BoltanskiLucConférence donnée dans le cadre du colloque « Inégalités et Justice sociale » organisé à l’Université Bordeaux Segalen le 30 mai 2013

-

Entretien avec Jean-Michel Hôte sur la Société inclusive

HôteJean-MichelMembre du Comité exécutif de AGE Platform Europe

-

Faire œuvre économique contre l'économie politique

Bien qu'on qualifie proverbialement Balzac de romancier de l'argent, les relations de l'auteur de La Comédie humaine avec l'économie politique n'ont jamais été véritablement étudiées. Ce silence est d

-

Le pain, révélateur de la condition sociale pendant l’empire romain ?

Si les céréales font partie intégrante de l’alimentation humaine depuis le Néolithique, la forme sous laquelle elles sont consommées constitue un marqueur culturel majeur d’identité. Comprendre la

-

Se distinguer sans trahir ? La construction des goûts alimentaires et des frontières de race et de …

Cette communication interroge la spécificité des pratiques alimentaires d’une famille louisianaise de la black middle class, chez qui l’auteur a loué une chambre pendant près de cinq mois au début de

-

Repenser le fracassant vacarme de l'oubli

Cette conférence a pour point de départ l’amnésie collective qui a longtemps caractérisé l’histoire de l’esclavage et retrace les étapes de la mise en visibilité des acteurs de l’histoire de l