Chapitres

- Présentation02'06"

- Introduction08'43"

- Le globalisme économisiste06'56"

- Le catastrophisme et la notion d'empire15'52"

- Le globalisme éthiquo-politique05'47"

- La réponse des démocrates radicaux09'32"

- Dans le sillage d'Heidegger01'50"

- Conclusion04'51"

- Questions24'44"

Notice

Les philosophies de la mondialisation

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La philosophie française en sa grande majorité demeure silencieuse sur la mondialisation alors que les sciences humaines et sociales connaissent un déluge d'études spécialisées .Elle l'aborde de deux manières : soit sur le mode oblique de questions juridico-politiques en se concentrant sur les relations entre souveraineté politique et cosmopolisme - soit de manière métaphorique par des considérations sur la technique planétaire à l'époque de la post-modernité, que celle-ci soit comprise comme le joyeux avènement d'une pensée faible, ou comme le tragique oubli de l'être propre à la pensée occidentale.

Pour remédier à cette stratégie de fuite hors des problèmes effectifs de la contemporanéité la philosophie est affrontée à la tâche de définir ne serait-ce que de manière préalable le concept de la mondialisation. Il sera proposé une définition post-marxienne, non pas anti-marxienne. La mondialisation serait la généralisation inachevée du mode de production capitaliste à l'orbe du globe. Elle ne se réduit pas à sa dimension économique, puisque le réseau transnational des grandes firmes fondé sur la troisième révolution technologique (industries de la communication) et sur l'autonomisation du capital financier prend simultanément forme dans le système d'une économie monde d'Etats inégaux, caractérisé par son centre et ses périphéries, dominé par une puissance impériale, les Etats-Unis, perpétuellement confrontés de leur côté à la formation de pôles concurrents.

Cette forme est indissolublement culturelle puisque la marchandise-argent devient le faux universel symbolique hégémonique, intégrant contradictoirement des formes de vie où les individus insécurisés cherchent refuge dans des communautés imaginaires. Une violence inédite intransitive répond à la violence du capital qui joue son avenir en immergeant la production dans la consommation. La philosophie doit se demander ce qu'il en est de la liberté des individus en cette affaire. On examinera quelques attitudes significatives de philosophes contemporains étalées sur un spectre qui va du pôle mondialophobe au pôle mondialophile.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Liens

Partenaire de l'université de tous les savoirs 2001-2002 Accueil dans ses locaux les conférences

CERIMESPortail de ressources et d'informations sur les multimédias de l'enseignement supérieur

UTLS sur Lemonde.frLe monde

La conférence du 07/07/2003 en MP3partenaire des UTLS

La conférence du 07/07/2003 en audio Ogg Vorbisdiffuse en audio les conférences en partenariat avec le CERIMES

La conférence du 07/07/2003Dans la même collection

-

La ville Globale

SassenSaskiaDans un contexte où l'espace politique formel est toujours plus contraint, la mondialisation génère de nouvelles possibilités politiques pour les groupes défavorisés et marginalisés, elle donne la

-

Qu'est-ce que l'économie du développement ?

DufloEstherL'objet de cette conférence est de présenter les objectifs et les méthodes de l'économie du développement. L'économie du développement s'efforce de répondre aux deux questions centrales: Pourquoi

-

-

La mondialisation du droit

WeckelPhilippeLa mondialisation du droit accompagne logiquement la globalisation de la société humaine. Le changement n'affecte pas les institutions internationales en tant que telles ; il ne remet pas en cause un

-

Négociations à l'OMC : quels enjeux ?

FontagnéLionelLa globalisation est un fait s'imposant aux économies et aux politiques économiques. Elle découle d'évolutions techniques (la réduction des coûts de communication), économiques (les stratégies des

-

Les ONG et la question humanitaire

BrunelSylvieEn préambule, un constat s'impose : l'explosion des ONG depuis la fin de la Guerre froide, et leur rôle croissant sur la scène internationale. ONG « de terrain » comme mouvements de lobbying et de

-

Mondialisation financière

Rey-ValetteHélèneLa mondialisation financière, définie comme la baisse des coûts sur les transactions internationales d'actifs financiers, ou comme l'accroissement des flux financiers entre pays, est un phénomène

-

Terrorismes et contre-terrorismes : de la Palestine à l'Irak

ChaliandGérardNaguère, le terrorisme était considéré comme une technique d'irréguliers pour forcer à des concessions politiques un adversaire beaucoup plus puissant et le contre-terrorisme était, en général, une

-

Groupes mafieux et globalisation du crime

SommierIsabelleOrganisation tournée vers la maximisation de ses avantages, tout groupe criminel profite des ressources offertes par les différents processus de globalisation : multiplication des échanges,

-

Vivre et (parfois) mourir dans un monde plein

BaumanZygmuntJe ne prétends pas tenter ici une synthèse ; il est trop tôt pour esquisser un modèle général et encore moins exhaustif de la nouvelle condition humaine. Un modèle de ce type, aussi soigneusement

-

L'éradication des maladies, remède à la mondialisation ?

MoulinAnne-MarieL'éradication des maladies infectieuses est-elle une réponse logique et réaliste à la globalisation des épidémies, entamée lors de la découverte du Nouveau Monde et illustrée au cours des siècles par

-

Sur le même thème

-

-

00. Des comptables et des conteurs (Présentation avec Jean-Philippe Pierron)

PierronJean-PhilippeIntroduction à la série de podcasts "Aux Grands Remèdes les Petits Mots".

-

03. Soignants ou Soi-Niant (Avec Sonia Benkhelifa)

BenkhelifaSoniaAnimation : Romain Poncet, ingénieur de recherche en sociologie.

-

Le vin argentin au défi de la mondialisation

CerdáJuan ManuelGuibertMartineÀ la fin du XIXe siècle, la structure agraire de la province de Mendoza, au pied des Andes argentines, s’est organisée autour de la petite propriété vitivinicole.

-

Quelle place pour les arbres dans l'éthique ?

HiernauxQuentinQuentin Hiernaux, professeur à l'Université libre de Bruxelles, discute dans cette vidéo de l'éthique appliquée aux arbres.

-

Table ronde 2/ Gauches mondiales et mouvements anti-systémiques : Discussion générale

MassiahGustaveVergèsFrançoiseBojadžijevManuelaAguirre RojasCarlos AntonioEn 2023, la Fondation Maison des sciences de l’homme fête ses 60 ans. Dans ce cadre, un colloque international autour de l’œuvre de Immanuel Wallerstein et sur son impact, intitulé « Capitalisme,

-

La mondialisation et les transformations récentes de la société marocaine

LabariBrahimBrahim Labari nous présente une étude qui s'est appuyée sur trois cas dans la région d'Agadir : un centre d'appel, une usine d'habillement et une entreprise agricole. Il explique les facteurs

-

Istanbul, ville-monde

PeraldiMichelA Istanbul, ville monde, placée comme une sorte de pivot en Méditerranée, à la jonction de deux continents, trait d’union de multiples courants, Michel Peraldi évoque l’économie de bazar pratiquée par

-

Marrakech, ville des possibles

PeraldiMichelMarrakech, ville de tous les possibles, qui d’une petite ville provinciale est devenue un des « spots » du tourisme mondial.

-

L'état du luxe : soirée autour du numéro 111 de la revue communication

AbélèsMarcCarnevaliBarbaraD'ErcoleMaria CeciliaGuindaniSaraDarrigrandMarietteLe commerce du luxe est aujourd’hui l’un de ceux qui engendrent les profits les plus spectaculaires, et il a été marqué ces vingt dernières années par une croissance exponentielle. La

-

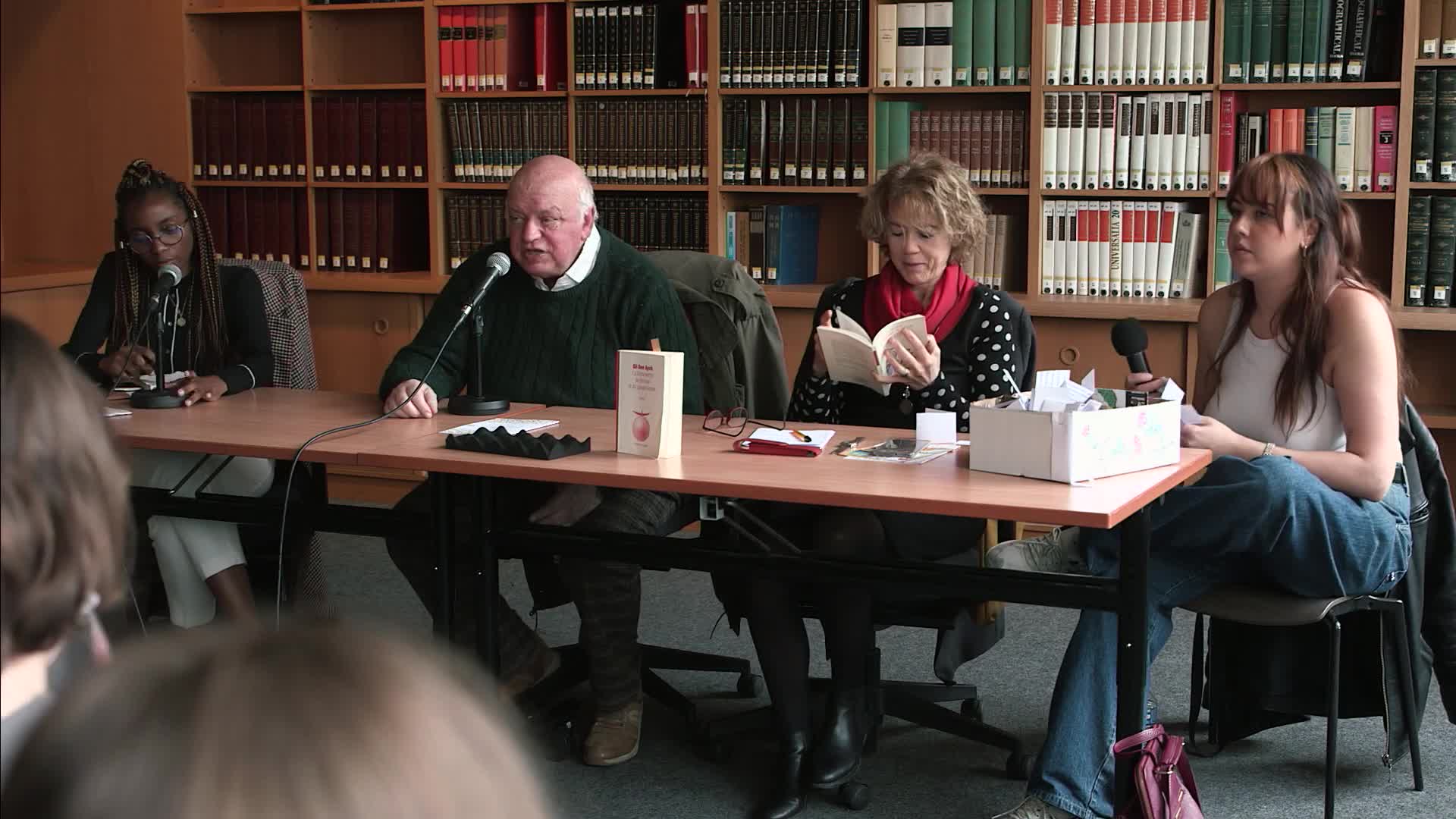

La Bibliothèque francophone reçoit Gil Ben Aych

Ben AychGilAllouacheFerroudjaRencontre littéraire avec l'écrivain Gil Ben Aych organisée par La Bibliothèque francophone.

-

Se restaurer à Yiwu (Chine), les restaurants musulmans comme ancrages de la mondialisation

PliezOlivierConférence d’Olivier Pliez (CNRS, ArtDev), « Se restaurer à Yiwu (Chine), les restaurants musulmans comme ancrages de la mondialisation ».