- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Chapitres

- Présentation02'15"

- Introduction03'20"

- Les 4 niveaux de la géométrie pour la réponse de la forme de l'espace14'08"

- Développement de la théorie des trous noirs09'32"

- La physique des trous noirs05'59"

- La théorie du trou de ver02'49"

- La forme de l'univers dans son ensemble14'53"

- Conclusion01'40"

- Questions21'34"

Descriptif

La théorie de la relativité générale, les modèles de trous noirs et les solutions cosmologiques de type " big-bang " qui en découlent, décrivent des espace-temps courbés par la gravitation, sans toutefois trancher sur certaines questions fondamentales quant à la nature de l'espace. Quelle est sa structure géométrique à grande et à petite échelle ? Est-il continu ou discontinu, fini ou infini, possède-t-il des " trous " ou des " poignées ", contient-il un seul feuillet ou plusieurs, est-il " lisse " ou " chiffonné " ? Des approches récentes et encore spéculatives, comme la gravité quantique, les théories multidimensionnelles et la topologie cosmique, ouvrent des perspectives inédites sur ces questions. Je détaillerai deux aspects particuliers de cette recherche. Le premier sera consacré aux trous noirs. Astres dont l'attraction est si intense que rien ne peut s'en échapper, les trous noirs sont le triomphe ultime de la gravitation sur la matière et sur la lumière. Je décrirai les distorsions spatio-temporelles engendrées par les trous noirs et leurs propriétés exotiques : extraction d'énergie, évaporation quantique, singularités, trous blancs et trous de ver, destin de la matière qui s'y engouffre, sites astronomiques où l'on pense les avoir débusqués. Le second aspect décrira les recherches récentes en topologie cosmique, où l'espace " chiffonné ", fini mais de topologie multiconnexe, donne l'illusion d'un espace déplié plus vaste, peuplé d'un grand nombre de galaxies fantômes. L'univers observable acquiert ainsi la forme d'un " cristal " dont seule une maille correspond à l'espace réel, les autres mailles étant des répliques distordues emplies de sources fantômes.

Intervenants

Notice

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 187e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 5 juillet 2000.

Les trous noirs et la forme de l'espace

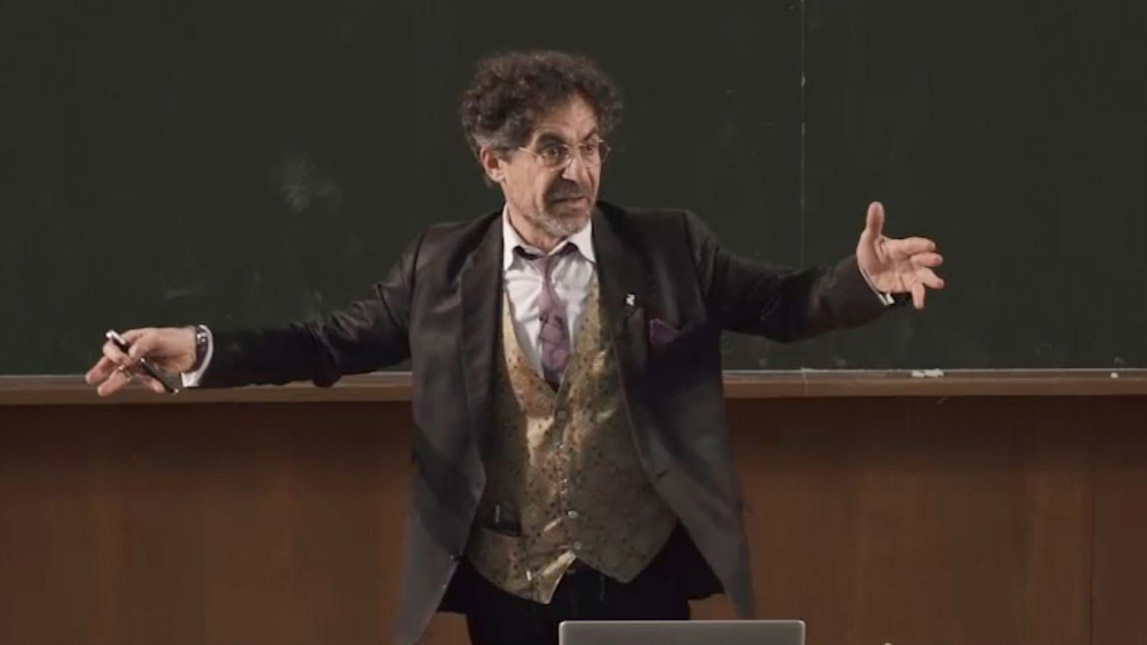

par Jean-Pierre Luminet

Introduction

La question de la forme de l’espace me fascine depuis que, adolescent, j’ai ouvert une encyclopédie d’astronomie à la page traitant de la théorie de la relativité générale d’Einstein. Il y était écrit que, dans la conception relativiste, l’espace-temps a la forme d’un mollusque. Cette image m’avait beaucoup intrigué, et depuis lors, je n’ai eu de cesse d’élucider les mystères implicitement attachés à ce « mollusque universel ». Lorsqu’ils contemplent un beau ciel nocturne, la plupart des gens n’ont d’yeux que pour le spectacle des étoiles, c’est-à-dire le contenu de l’univers. Or, on peut aussi s’émerveiller devant l’invisible contenant : l’espace n’est-il qu’un réceptacle vide et passif qui accueille les corps, ou bien peut-on lui attribuer une forme, une structure, une architecture ? Est-il plat, courbe, rugueux, lisse, cabossé, plissé, etc. ?

L’espace a-t-il une forme ?

Il est sans doute difficile à la plupart d’entre vous d’attribuer une forme à quelque chose d’aussi impalpable et d’abstrait que l’espace. Au cours des siècles, maintes conceptions philosophiques ont tenté de « donner chair » à l’espace en le considérant, par exemple, comme une substance éthérée qui, non seulement contient les corps matériels, mais aussi les imprègne et partage avec eux certaines de ses propriétés structurelles. Toutefois, pour le physicien, les questions sur la forme de l’espace ne sont pertinentes qu’en utilisant le langage des mathématiques, plus spécifiquement celui de la géométrie.

Quel est l’espace géométrique qui est susceptible de représenter l’espace physique ?

Le problème est plus compliqué qu’il ne semble à première vue. Certes, l’espace « immédiat » qui nous environne est correctement décrit par la géométrie euclidienne ordinaire. Mais l’espace microscopique (à très petite échelle) et l’espace cosmologique (à très grande échelle) en diffèrent profondément. À la question de la forme de l’espace, la physique actuelle donne donc des réponses différentes, selon quatre « niveaux » dépendant de l’échelle à laquelle on examine la structure de l’espace. Les niveaux « intermédiaires » 1 & 2 sont assez bien compris, les niveaux « extrêmes » 0 & 3 font l’objet de spéculations théoriques originales.

Niveau 1 : Géométrie (pseudo-) euclidienne

Champ d’application : mécanique classique, relativité restreinte, électrodynamique quantique

À l’échelle « locale », disons entre 10-18 centimètre (longueur actuellement accessible à l’expérimentation) et 1011 mètres (de l’ordre de la distance Terre - Soleil), la géométrie de l’espace physique se décrit très bien par celle de l’espace euclidien ordinaire. « Très bien » signifie que cette structure mathématique sert de cadre naturel aux théories physiques qui, comme la mécanique classique, la relativité restreinte et l’électrodynamique quantique, permettent d’expliquer correctement la quasi-totalité des phénomènes naturels. L’espace y est à trois dimensions, sans courbure. Dans la théorie relativiste, il est couplé au temps au sein d’une géométrie pseudo-euclidienne quadridimensionnelle plate, dite « espace-temps de Minkowski ».

Niveau 2 : Géométrie différentielle en espace (pseudo-) riemannien

Champ d’application : relativité générale, cosmologie

À l’échelle astronomique (système solaire, étoiles, galaxies, univers dans son ensemble), l’interaction dominante qui « sculpte » l’espace physique est la gravité. Celle-ci est décrite par la relativité générale, qui fait apparaître une structure non-euclidienne de l’espace-temps. La géométrie différentielle des variétés riemanniennes permet précisément de décrire de tels espaces courbes. Il y a de nombreuses modélisations possibles. Par exemple, à grande échelle, la courbure est relativement « douce » et uniforme. Les cosmologistes travaillent donc dans le cadre d’espaces à courbure constante. Au voisinage d’objets très compacts, la courbure peut au contraire varier fortement d’un point à l’autre. La géométrie de Schwarzschild est un exemple de modélisation de l’espace-temps physique autour d’un trou noir sphérique.

Niveau 0 : Géométrie multidimensionnelle, géométrie non-commutative, etc.

Champ d’application : théories d’unification, supercordes, gravité quantique

La description de l’espace à l’échelle microscopique (entre 10-33 centimètre et 10-18 centimètre) est liée au plus grand enjeu de la physique actuelle : l’unification des interactions fondamentales. Celle-ci tente de marier deux points de vue extrêmement différents : celui de la mécanique quantique, décrivant les interactions en termes de champs, et celui de la relativité, décrivant la gravité en termes de courbure.

Aucune théorie de « gravité quantique » satisfaisante n’a vu le jour, mais plusieurs scénarios sont étudiés. Dans tous les cas, les conceptions géométriques usuelles sur l’espace et le temps sont bouleversées. Par exemple, la théorie des supercordes introduit des dimensions spatiales supplémentaires ; la géométrie non-commutative décrit un espace-temps granulaire et « flou » ; la géométrodynamique quantique conçoit l’espace-temps comme un océan bouillonnant d’énergie, agité de « vagues » (les fluctuations quantiques du vide) et ponctué « d’écume » (les univers-bulles).

Niveau 4 : Topologie, espaces « chiffonnés »

Champ d’application : structure globale de l’Univers, topologie cosmique

La question de la forme globale de l’espace (à une échelle supérieure à 1025 mètres) pose des problèmes géométriques spécifiques ne relevant plus seulement de la courbure, mais de la topologie de l’espace-temps. Celle-ci n’est incorporée ni dans la relativité générale, ni dans les approches unificatrices de la physique des hautes énergies. Pour reprendre l’image pittoresque du « mollusque universel », il ne s’agit plus de savoir s’il possède des bosses ou des creux, mais de savoir s’il s’agit d’un escargot, d’une limace ou d’un calmar.

Une nouvelle discipline est née il y a quelques années : la topologie cosmique, qui applique aux modèles cosmologiques relativistes les découvertes mathématiques effectuées dans le domaine de la classification topologique des espaces.

La suite de la conférence s’attachera exclusivement à la description du niveau 2 dans le contexte des trous noirs, et du niveau 4 dans le contexte des modèles d’univers chiffonnés.

Les trous noirs

Un vieux conte persan dit :

« Un jour, les papillons tiennent une vaste assemblée parce qu’ils sont tourmentés par le mystère de la flamme. Chacun propose son idée sur la question. Le vieux sage qui préside l’assemblée dit qu’il n’a rien entendu de satisfaisant, et que le mieux à faire est d’aller voir de près ce qu’est la flamme.

Un premier papillon volontaire s’envole au château voisin et aperçoit la flamme d’une bougie derrière une fenêtre. Il revient très excité et raconte ce qu’il a vu. Le sage dit qu’il ne leur apprend pas grand chose.

Un deuxième papillon franchit la fenêtre et touche la flamme, se brûlant l’extrémité des ailes. Il revient et raconte son aventure. Le sage dit qu’il ne leur apprend rien de plus.

Un troisième papillon va au château et se consume dans la flamme. Le sage, qui a vu la scène de loin, dit que seul le papillon mort connaît le secret de la flamme, et qu’il n’y a rien d’autre à dire. »

Cette parabole préfigure le mystère des trous noirs. Ces objets célestes capturent la matière et la lumière sans espoir de retour : si un astronaute hardi s’aventurait dans un trou noir, il ne pourrait jamais en ressortir pour relater ses découvertes.

Les trous noirs sont des astres invisibles

Le concept d’astre invisible a été imaginé par deux astronomes de la fin du XVIIIe siècle, John Michell (1783) et Pierre de Laplace (1796). Dans le cadre de la théorie de l’attraction universelle élaborée par Newton, ils s’étaient interrogés sur la possibilité qu’il puisse exister dans l’univers des astres si massifs que la vitesse de libération à leur surface puisse dépasser la vitesse de la lumière. La vitesse de libération est la vitesse minimale avec laquelle il faut lancer un objet pour qu’il puisse échapper définitivement à l’attraction gravitationnelle d’un astre. Si elle dépasse la vitesse de la lumière, l’astre est nécessairement invisible, puisque même les rayons lumineux resteraient prisonniers de son champ de gravité.

Michell et Laplace avaient donc décrit le prototype de ce qu’on appellera beaucoup plus tard (en 1968) un « trou noir », dans le cadre d’une autre théorie de la gravitation (la relativité générale). Ils avaient cependant calculé les bons « ordres de grandeur » caractérisant l’état de trou noir. Un astre ayant la densité moyenne de l’eau (1g/cm3) et une masse de dix millions de fois celle du Soleil serait invisible. Un tel corps est aujourd’hui nommé « trou noir supermassif ». Les astronomes soupçonnent leur existence au centre de pratiquement toutes les galaxies (bien qu’ils ne soient pas constitués d’eau !). Plus communs encore seraient les « trous noirs stellaires », dont la masse est de l’ordre de quelques masses solaires et le rayon critique (dit rayon de Schwarzschild) d’une dizaine de kilomètres seulement. Pour transformer le Soleil en trou noir, il faudrait le réduire à une boule de 3 kilomètres de rayon ; quant à la Terre, il faudrait la compacter en une bille de 1 cm !

Les trous noirs sont des objets relativistes

La théorie des trous noirs ne s’est véritablement développée qu’au XXe siècle dans le cadre de la relativité générale. Selon la conception einsteinienne, l’espace, le temps et la matière sont couplés en une structure géométrique non-euclidienne compliquée. En termes simples, la matière-énergie confère, localement du moins, une forme à l’espace-temps. Ce dernier peut être vu comme une nouvelle entité qui est à la fois « élastique », en ce sens que les corps massifs engendrent localement de la courbure, et « dynamique », c’est-à-dire que cette structure évolue au cours du temps, au gré des mouvements des corps massifs. Par exemple, tout corps massif engendre autour de lui, dans le tissu élastique de l’espace-temps, une courbure ; si le corps se déplace, la courbure se déplace avec lui et fait vibrer l’espace-temps sous formes d’ondulations appelées ondes gravitationnelles.

La courbure de l’espace-temps peut se visualiser par les trajectoires des rayons lumineux et des particules « libres ». Celles-ci épousent naturellement la forme incurvée de l’espace. Par exemple, si les planètes tournent autour du Soleil, ce n’est pas parce qu’elles sont soumises à une force d’attraction universelle, comme le voulait la physique newtonienne, mais parce qu’elles suivent la « pente naturelle » de l’espace-temps qui est courbé au voisinage du Soleil. En relativité, la gravité n’est pas une force, c’est une manifestation de la courbure de l’espace-temps. C’est donc elle qui sculpte la forme locale de l’univers.

Les équations d’Einstein indiquent comment le degré de courbure de l’espace-temps dépend de la concentration de matière (au sens large du terme, c’est-à-dire incluant toutes les formes d’énergie). Les trous noirs sont la conséquence logique de ce couplage entre matière et géométrie. Le trou noir rassemble tellement d’énergie dans un région confinée de l’univers qu’il creuse un véritable « puits » dans le tissu élastique de l’espace-temps. Toute particule, tout rayon lumineux pénétrant dans une zone critique définie par le bord (immatériel) du puits, sont irrémédiablement capturés.

Comment les trous noirs peuvent-ils se former ?

Les modèles d’évolution stellaire, développés tout au long du XXe siècle, conduisent à un schéma général de l’évolution des étoiles en fonction de leur masse. Le destin final d’un étoile est toujours l’effondrement gravitationnel de son cœur (conduisant à un « cadavre stellaire »), accompagné de l’expulsion de ses couches externes. Il y a trois types de cadavres stellaires possibles :

- La plupart des étoiles (90 %) finissent en « naines blanches », des corps de la taille de la Terre mais un million de fois plus denses, constituées essentiellement de carbone dégénéré. Ce sera le cas du Soleil.

- Les étoiles dix fois plus massives que le Soleil (9,9 %) explosent en supernova. Leur cœur se contracte en une boule de 15 km de rayon, une « étoile à neutrons » à la densité fabuleuse. Elles sont détectables sous la forme de pulsars, objets fortement magnétisés et en rotation rapide dont la luminosité radio varie périodiquement.

- Enfin, si l’étoile est initialement 30 fois plus massive que le Soleil, son noyau est condamné à s’effondrer sans limite pour former un trou noir. On sait en effet qu’une étoile à neutrons ne peut pas dépasser une masse critique d’environ 3 masses solaires. Les étoiles très massives sont extrêmement rares : une sur mille en moyenne. Comme notre galaxie abrite environ cent milliards d’étoiles, on peut s’attendre à ce qu’elle forme une dizaine de millions de trous noirs stellaires.

Quant aux trous noirs supermassifs, ils peuvent résulter, soit de l’effondrement gravitationnel d’un amas d’étoiles tout entier, soit de la croissance d’un trou noir « germe » de masse initialement modeste.

Comment détecter les trous noirs ?

Certains trous noirs peuvent être détectés indirectement s’ils ne sont pas isolés, et s’ils absorbent de la matière en quantité suffisante. Par exemple, un trou noir faisant partie d’un couple stellaire aspire l’enveloppe gazeuse de son étoile compagne. Avant de disparaître, le gaz est chauffé violemment, et il émet une luminosité caractéristique dans la gamme des rayonnements à haute énergie. Des télescopes à rayons X embarqués sur satellite recherchent de tels trous noirs stellaires dans les systèmes d’étoiles doubles à luminosité X fortement variable. Il existe dans notre seule galaxie une douzaine de tels « candidats » trous noirs.

L’observation astronomique nous indique aussi que les trous noirs supermassifs existent vraisemblablement au centre de nombreuses galaxies - dont la nôtre. Le modèle du « trou noir galactique » explique en particulier la luminosité extraordinaire qui est libérée par les galaxies dites « à noyau actif », dont les plus spectaculaires sont les quasars, objets intrinsèquement si lumineux qu’ils permettent de sonder les confins de l’espace.

En 1979, mon premier travail de recherche a consisté à reconstituer numériquement l’apparence d’un trou noir entouré d’un disque de gaz chaud. Les distorsions de l’espace-temps au voisinage du trou noir sont si grandes que les rayons lumineux épousent des trajectoires fortement incurvées permettant, par exemple, d’observer simultanément le dessus et le dessous du disque. J’ai ensuite étudié la façon dont une étoile qui frôle un trou noir géant est brisée par les forces de marée. L’étirement de l’espace est tel que, en quelques secondes, l’étoile est violemment aplatie sous la forme d’une « crêpe flambée ». Les débris de l’étoile peuvent ensuite alimenter une structure gazeuse autour du trou noir et libérer de l’énergie sur le long terme. Ce phénomène de crêpe stellaire, mis en évidence par les calculs numériques, n’a pas encore été observé, mais il fournit une explication plausible au mode d’alimentation des galaxies à noyau actif.

La physique externe des trous noirs

La théorie des trous noirs s’est essentiellement développée dans les années 1960-70. Le trou noir, comme tous les objets, tourne sur lui-même. On peut l’envisager comme un « maelström cosmique » qui entraîne l’espace-temps dans sa rotation. Comme dans un tourbillon marin, si un vaisseau spatial s’approche trop près, il commence par être irrésistiblement entraîné dans le sens de rotation et, s’il franchit une zone critique de non-retour, il tombe inéluctablement au fond du vortex.

Le temps est également distordu dans les parages du trou noir. Le temps « apparent », mesuré par toute horloge extérieure, se ralentit indéfiniment, tandis que le temps « propre », mesuré par une horloge en chute libre, n’égrène que quelques secondes avant d’être anéantie au fond du trou. Si un astronaute était filmé dans sa chute vers un trou noir, personne ne le verrait jamais atteindre la surface ; les images se figeraient à jamais à l’instant où l’astronaute semblerait atteindre la frontière du trou noir. Or, selon sa propre montre, l’astronaute serait bel et bien avalé par le trou en quelques instants.

Le théorème capital sur la physique des trous noirs se formule de façon pittoresque : « un trou noir n’a pas de poils. » Il signifie que, lorsque de la matière-énergie disparaît à l’intérieur d’un trou noir, toutes les propriétés de la matière telles que couleur, forme, constitution, etc., s’évanouissent, seules subsistent trois caractéristiques : la masse, le moment angulaire et la charge électrique. Le trou noir à l’équilibre est donc l’objet le plus « simple » de toute la physique, car il est entièrement déterminé par la donnée de ces trois paramètres. Du coup, toutes les solutions exactes de la théorie de la relativité générale décrivant la structure de l’espace-temps engendré par un trou noir sont connues et étudiées intensivement.

Par sa nature même, un trou noir est inéluctablement voué à grandir. Cependant, la théorie a connu un rebondissement intéressant au début des années 1980, lorsque Stephen Hawking a découvert que les trous noirs « microscopiques » (hypothétiquement formés lors du big-bang) se comporteraient à l’inverse des gros trous noirs. Régis par la physique quantique et non plus seulement par la physique gravitationnelle, ces micro-trous noirs ayant la taille d’une particule élémentaire mais la masse d’une montagne s’évaporeraient car ils seraient fondamentalement instables. Ce phénomène « d’évaporation quantique » suscite encore beaucoup d’interrogations. Aucun micro-trou noir n’a été détecté, mais leur étude théorique permet de tisser des liens entre la gravité et la physique quantique. Des modèles récents suggèrent que le résultat de l’évaporation d’un trou noir ne serait pas une singularité ponctuelle « nue », mais une corde – objet théorique déjà invoqué par des théories d’unification des interactions fondamentales.

L’intérieur des trous noirs

Le puits creusé par le trou noir dans le tissu élastique de l’espace-temps est-il « pincé » par un nœud de courbure infinie – auquel cas toute la matière qui tomberait dans le trou noir se tasserait indéfiniment dans une singularité ? Ou bien le fond du trou noir est-il « ouvert » vers d’autres régions de l’espace-temps par des sortes de tunnels ? Cette deuxième possibilité, apparemment extravagante, est suggérée par certaines solutions mathématiques de la relativité. Un trou de ver serait une structure topologique exotique ressemblant à une « poignée d’espace-temps » qui relierait deux régions de l’univers, dont l’une serait un trou noir et l’autre un « trou blanc ». Ces raccourcis d’espace-temps, qui permettraient de parcourir en quelques fractions de seconde des millions d’années lumière sans jamais dépasser la vitesse de la lumière, ont fasciné les physiciens tout autant que les écrivains de science-fiction. Des études plus détaillées montrent que de tels trous de ver ne peuvent pas se former dans l’effondrement gravitationnel d’une étoile : aussitôt constitués, ils seraient détruits et bouchés avant qu’aucune particule n’ait le temps de les traverser. Des modèles suggèrent que les trous de ver pourraient cependant exister à l’échelle microscopique. En fait, la structure la plus intime de l’espace-temps pourrait être constituée d’une mousse perpétuellement changeante de micro-trous noirs, micro-trous blancs et mini-trous de ver, traversés de façon fugace par des particules élémentaires pouvant éventuellement remonter le cours du temps !

La forme globale de l’univers

À l'échelle de la cosmologie, le « tissu élastique » de l’espace-temps doit être conçu comme chargé d’un grand nombre de billes - étoiles, galaxies, amas de galaxies - réparties de façon plus ou moins homogène et uniforme. La courbure engendrée par la distribution des corps est donc elle-même uniforme, c’est-à-dire constante dans l’espace. En outre, la distribution et le mouvement de la matière universelle confèrent à l’espace-temps une dynamique globale : l’univers est en expansion ou en contraction.

La cosmologie relativiste consiste à rechercher des solutions exactes de la relativité susceptibles de décrire la structure et l’évolution de l’univers à grande échelle. Les modèles à courbure spatiale constante ont été découverts par Alexandre Friedmann et Georges Lemaître dans les années 1920. Ces modèles se distinguent par leur courbure spatiale et par leur dynamique.

Dans la version la plus simple :

- Espace de courbure positive (type sphérique)

L’espace, de volume fini (bien que dans frontières), se dilate initialement à partir d’une singularité (le fameux « big-bang »), atteint un rayon maximal, puis se contracte pour s’achever dans un « big-crunch ». La durée de vie typique d’un tel modèle d’univers est une centaine de milliards d’années.

- Espace de courbure nulle (type euclidien) ou négative (type hyperbolique)

Dans les deux cas, l’expansion de l’univers se poursuit à jamais à partir d’un big-bang initial, le taux d’expansion se ralentissant toutefois au cours du temps.

La dynamique ci-dessus est complètement modifiée si un terme appelé « constante cosmologique » est ajouté aux équations relativistes. Ce terme a pour effet d’accélérer le taux d’expansion, de sorte que même un espace de type sphérique peut être « ouvert » (c’est-à-dire en expansion perpétuelle) s’il possède une constante cosmologique suffisamment grande. Des observations récentes suggèrent que l’espace cosmique est proche d’être euclidien (de sorte que l’alternative sphérique / hyperbolique n’est nullement tranchée !), mais qu’il est en expansion accélérée, ce qui tend à réhabiliter la constante cosmologique (sous une forme associée à l’énergie du vide).

Je ne développerai pas davantage la question, car elle figure au programme de la 186e conférence de l’Utls donnée par Marc Lachièze-Rey.

Quelle est la différence entre courbure et topologie ?

Avec la cosmologie relativiste, disposons-nous d’une description de la forme de l’espace à grande échelle ? On pourrait le croire à première vue, mais il n’en est rien. Même la question de la finitude ou de l’infinitude de l’espace (plus grossière que celle concernant sa forme) n’est pas clairement tranchée. En effet, si la géométrie sphérique n’implique que des espaces de volume fini (comme l’hypersphère), les géométries euclidienne et hyperbolique sont compatibles tout autant avec des espaces finis qu’avec des espaces infinis. Seule la topologie, cette branche de la géométrie qui traite de certaines formes invariantes des espaces, donne des informations supplémentaires sur la structure globale de l’espace - informations que la courbure (donc la relativité générale) ne saurait à elle seule fournir.

Pour s’assurer qu’un espace est localement euclidien (de courbure nulle), il suffit de vérifier que la somme des angles d’un triangle quelconque fait bien 180° - ou, ce qui revient au même, de vérifier le théorème de Pythagore. Si cette somme est supérieure à 180°, l’espace est localement sphérique (courbé positivement), et si cette somme est inférieure à 180°, l’espace est localement hyperbolique (courbé négativement).

Cependant, un espace euclidien n’est pas nécessairement aussi simple que ce que l’on pourrait croire. Par exemple, une surface euclidienne (à deux dimensions, donc) n’est pas nécessairement le plan. Il suffit de découper une bande dans le plan et d’en coller les extrémités pour obtenir un cylindre. Or, à la surface du cylindre, le théorème de Pythagore est tout autant vérifié que dans le plan d’origine. Le cylindre est donc une surface euclidienne de courbure strictement nulle, même si sa représentation dans l’espace (fictif) de visualisation présente une courbure « extrinsèque ». Bien qu’euclidien, le cylindre présente une différence fondamentale d’avec le plan : il est fini dans une direction. C’est ce type de propriété qui relève de la topologie, et non pas de la courbure. En découpant le plan et en le recollant selon certains points, nous n’avons pas changé sa forme locale (sa courbure) mais nous avons changé radicalement sa forme globale (sa topologie). Nous pouvons aller plus loin en découpant le cylindre en un tube de longueur finie, et en collant les deux extrémités circulaires. Nous obtenons un tore plat, c’est-à-dire une surface euclidienne sans courbure, mais fermée dans toutes les directions (de superficie finie). Une bactérie vivant à la surface d’un tore plat ne ferait pas la différence avec le plan ordinaire, à moins de se déplacer et de faire un tour complet du tore. À trois dimensions, il est possible de se livrer à ce même genre d’opérations. En partant d’un cube de l'espace euclidien ordinaire, et en identifiant deux à deux ses faces opposées, on crée un « hypertore », espace localement euclidien de volume fini.

Les espaces chiffonnés

Du point de vue topologique, le plan et l’espace euclidien ordinaire sont monoconnexes, le cylindre, le tore et l’hypertore sont multiconnexes. Dans un espace monoconnexe, deux points quelconques sont joints par une seule géodésique (l’équivalent d'une droite en espace courbe), tandis que dans un espace multiconnexe, une infinité de géodésiques joignent deux points. Cette propriété confère aux espaces multiconnexes un intérêt exceptionnel en cosmologie. En effet, les rayons lumineux suivent les géodésiques de l'espace-temps. Lorsqu’on observe une galaxie lointaine, nous avons coutume de croire que nous la voyons en un unique exemplaire, dans une direction donnée et à une distance donnée. Or, si l’espace cosmique est multiconnexe, il y a démultiplication des trajets des rayons lumineux, donnant des images multiples de la galaxie observée. Comme toute notre perception de l'espace provient de l’analyse des trajectoires des rayons lumineux, si nous vivions dans un espace multiconnexe nous serions plongés dans une vaste illusion d’optique nous faisant paraître l’univers plus vaste que ce qu’il n'est; des galaxies lointaines que nous croirions « originales » seraient en réalités des images multiples d’une seule galaxie, plus proche dans l'espace et dans le temps.

Figure : Un univers très simple à deux dimensions illustre comment un observateur situé dans la galaxie A (sombre) peut voir des images multiples de la galaxie B (claire). Ce modèle d’univers, appelé tore, est construit à partir d’un carré dont on a « recollé » les bords opposés : tout ce qui sort d’un côté réapparaît immédiatement sur le côté opposé, au point correspondant. La lumière de la galaxie B peut atteindre la galaxie A selon plusieurs trajets, de sorte que l’observateur dans la galaxie A voit les images de la galaxie B lui parvenir de plusieurs directions. Bien que l’espace du tore soit fini, un être qui y vit a l’illusion de voir un espace, sinon infini (en pratique, des horizons limitent la vue), du moins plus grand que ce qu’il n’est en réalité. Cet espace fictif a l’aspect d’un réseau construit à partir d’une cellule fondamentale, qui répète indéfiniment chacun des objets de la cellule.

Les modèles d’ univers chiffonné permettent de construire des solutions cosmologiques qui, quelle que soit leur courbure, peuvent être finies ou infinies, et décrites par des formes (topologies) d’une grande subtilité. Ces modèles peuvent parfaitement être utilisés pour décrire la forme de l’espace à très grande échelle. Un espace chiffonné est un espace multiconnexe de volume fini, de taille est plus petite que l’univers observé (dont le rayon apparent est d’environ 15 milliards d’années-lumière).

Les espaces chiffonnés créent un mirage topologique qui démultiplie les images des sources lumineuses. Certains mirages cosmologiques sont déjà bien connus des astronomes sous le nom de mirages gravitationnels. Dans ce cas, la courbure de l’espace au voisinage d'un corps massif situé sur la ligne de visée d’un objet plus lointain, démultiplie les trajets des rayons lumineux provenant de l'arrière-plan. Nous percevons donc des images fantômes regroupées dans la direction du corps intermédiaire appelé « lentille ». Ce type de mirage est dû à la courbure locale de l’espace autour de la lentille.

Dans le cas du mirage topologique, ce n’est pas un corps particulier qui déforme l’espace, c’est l’espace lui-même qui joue le rôle de la lentille. En conséquence, les images fantômes sont réparties dans toutes les directions de l'espace et toutes les tranches du passé. Ce mirage global nous permettrait de voir les objets non seulement sous toutes leurs orientations possibles, mais également à toutes les phases de leur évolution.

Tests observationnels de l'univers chiffonnés

Si l’espace est chiffonné, il l’est de façon subtile et à très grande échelle, sinon nous aurions déjà identifié des images fantômes de notre propre galaxie ou d'autres structures bien connues. Or, ce n’est pas le cas. Comment détecter la topologie de l’univers? Deux méthodes d’analyse statistique ont été développées récemment. L’une, la cristallographie cosmique, tente de repérer certaines répétitions dans la distribution des objets lointains. L’autre étudie la distribution des fluctuations de température du rayonnement fossile. Ce vestige refroidi du big-bang permettrait, si l’espace est chiffonné, de mettre en évidence des corrélations particulières prenant l’aspect de paires de cercles le long desquels les variations de température cosmique d’un point à l’autre seraient les mêmes.

Les projets expérimentaux de cristallographie cosmique et de détection de paires de cercles corrélés sont en cours. Pour l’instant, la profondeur et la résolution des observations ne sont pas suffisantes pour tirer des conclusions sur la topologie globale de l’espace. Mais les prochaines années ouvrent des perspectives fascinantes ; elles livreront à la fois des sondages profonds recensant un très grand nombre d’amas lointains de galaxies et de quasars, et des mesures à haute résolution angulaire du rayonnement fossile. Nous saurons peut-être alors attribuer une forme à l'espace.

Bibliographie

Jean-Pierre Luminet, Les trous noirs, Le Seuil / Points Sciences, 1992.

Jean-Pierre Luminet, L’univers chiffonné, Fayard, 2001.

Liens

aVoir

|

Conférence

La symétrie ici et là

Bacry, Henri (1928-2010)

La symétrie est introduite à partir du miroir. Pour initier à sa structure on introduit les notions de transformation et d'invariance qui donnent les fondements de la théorie des groupes, clef de voûte de la symétrie en mathématiques. L'application choisie au départ concerne les lettres de l'alphabet. Cependant, la symétrie ne se réduit pas à cela. Elle a des applications naturelles à l'art, l'architecture, la musique, la poésie, le sport, la biologie, la physique, etc. et elle intervient dans d'autres domaines moins immédiats, comme le théâtre, la morale, l'histoire ou la métaphysique. Dans l'impossibilité de traiter ces aspects dans le temps imposé, nous avons choisi un petit nombre de thèmes, renvoyant l'auditeur à la petite bibliographie ci-dessous, malheureusement restreinte, à une citation près, à sa partie de langue française.

01:12:28

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

01:25:04

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

CURIOSITY ET MARS

Rocard, Francis (1957-....)

Le rover Curiosity s'est posé sur Mars en août 2012. Depuis il explore le cratère Gale afin de déterminer son histoire géologique passée y compris quand il était rempli d'eau tel un lac. Depuis près de 3 ans, son objectif est de longer une longue dune de sable sombre qu'il ne peut pas franchir. Fin 2015, Il est enfin arrivé à l'extrémité de cette dune qu'il est en train d'étudier pour la première fois in situ. Ensuite il doit se diriger vers le mont Sharp. Cette montagne qui surplombe de près de 5500 mètres le plancher du cratère est constituée de couches géologiques empilées les unes sur les autres. Son objectif est d'atteindre les strates d'argiles situées à sa base afin de les analyser. En effet les phyllosilicates sont constituées de feuillets qui piègent aisément les molécules organiques. Leur découverte serait

01:24:02

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

L'AVENIR DE LA VIE SUR LA TERRE

Reeves, Hubert (1932-2023 ; astrophysicien)

D'où venons-nous ? Les découvertes scientifiques récentes précisent l'histoire de nos origines célestes. Où allons-nous ? Hubert Reeves évoquera la situation et les actions qu'elle exige de nous. Il parlera de l'avenir de la vie sur la Terre, et de la biodiversité dont l'humanité fait partie.

01:23:58

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

QUASARS : DES PHARES DANS LE NOIR

Noterdaeme, Pasquier (1983-.... ; astrophysicien)

Les quasars sont des sources extrêmement lumineuses que l'on arrive à détecter à des distances cosmologiques. Ceux-ci peuvent servir de phares pour détecter la matière aux confins de l'Univers, interposée entre les quasars et nous, du milieu intergalactique jusqu'au sein de galaxies. Après une présentation de cette technique d'observation un peu particulière, je présenterai différentes avancées dans ce domaine et quelques-uns des défis qui nous attendent dans les années à venir.

01:04:14

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

LES DUNES QUI CHANTENT, UN NOUVEAU MODE D'ÉMISSION SONORE

Douady, Stéphane (1965-.... ; physicien)

Depuis Marco Polo, on sait que certaines dunes ont la particularité d'émettre des sons intenses, soit harmonieux comme des voix, soit plus irréguliers comme le fracas des armes ou, comme on le dirait maintenant, à un bombardier. Mais ces sons qui ne se produisent pas partout, sont aussi capricieux, et ne se produisent pas en permanence, ce qui a longtemps conservé à ce phénomène un caractère mystérieux. Après avoir trouvé des dunes qui chantent aisément et remarquablement bien, on a pu montrer que ce son soutenu est émis d'une manière très originale, différente de celle mise en jeu dans les instruments de musique (à commencer par la voix). Ce n’est pas l’harmonisation par un résonateur d’une instabilité, mais l’"auto-synchronisation" d’innombrables mouvements semblables. L'origine de cette auto-synchronisation r

01:33:23

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

PEUT-ON COMPRENDRE D’OÙ VIENT L'EFFICACITÉ DES MATHÉMATIQUES EN PHYSIQUE ?

Klein, Étienne (1958-.... ; physicien)

L'idée que les mathématiques sont le langage naturel de la physique est devenue banale et semble claire. Elle peut toutefois s'interpréter d'au moins deux façons, qui ne sont pas du tout équivalentes des points de vue épistémologique et philosophique : - soit ce langage est pensé comme étant celui de la nature même, ce qui implique que celui qui étudie la nature devra l'assimiler pour la comprendre ; - soit, à l'inverse, ce langage est pensé comme étant le langage de l'homme, et c'est donc nécessairement dans ce langage-là que devront être traduits les faits de la nature pour nous devenir compréhensibles. Les progrès récents de la physique aident-ils à départager ces deux approches ?

01:22:51

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Que dirait la physique si elle pouvait parler du temps ? par Etienne Klein

Étienne Klein anime une conférence intitulée "Que dirait la physique si elle pouvait parler du temps ?", jeudi 19 mai 2016, de 18 h à 20 h, au Patio. Étienne Klein abordera un paradoxe autour du mot "temps" : alors qu’il ne donne lieu à aucune difficulté dans une simple phrase, il devient très embarrassant dés qu’il est isolé des mots qui l’entourent. Il se change en énigme, devient tourment terrible de la pensée : Qu’est ce que le temps ? S’agit-il d’une substance particulière ? Existe-il par lui même ? Est-il un produit de la conscience ? Étienne Klein nous guidera pour savoir si la physique peut nous aider à répondre à toutes ces questions qui touchent à la fois la métaphysique et notre quotidien. Étienne Klein est physicien, professeur à l’École centrale à Paris et directeur du laboratoire de recherche au Commissariat à l’énergie

01:58:22

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Le temps existe-t-il ?

Klein, Étienne (1958-.... ; physicien)

Conférence donnée le 6 avril 2004 par Etienne Klein.

01:44:59

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Entretien

Etienne Klein (2003)

Etienne Klein - Physicien Etienne Klein est physicien au Commissariat à l'énergie atomique, CEA, et docteur en philosophie des sciences. Il enseigne la physique et l'épistémologie à l'Ecole centrale de Paris. Générique Production déléguée : Science en cours Producteur : Michèle BREDIMAS Production exécutive : studio vidéo Université Paris 7 Denis Diderot Producteur exécutif : Samia SERRI Chef opérateur : Jean-Paul FLOURAT Montage et habillage : Micaela PEREZ Musique : Zukani Journaliste : Catherina CATSAROS Réalisation : Samia SERRI Copyright Université Paris 7 Denis Diderot / Université Pierre et Marie Curie octobre 2003

00:09:39

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Jean-Pierre Haigneré - Exploration spatiale, une histoire sans gravité

C’est au sommet d’une bonne vieille fusée russe Semiorka, presque la même que celle de Youri Gagarine, que je vous invite à nous installer. Nous nous arracherons de la surface de la Terre dans une débauche inimaginable d’énergie pour visiter un monde difficilement accessible, et pourtant si proche de l’intime. Général de l’Armée de l’Air et ancien astronaute européen, Jean-Pierre Haigneré a effectué deux missions à bord de la station spatiale russe MIR en 1993 et 1998, dont un séjour de 198 jours qui reste à ce jour le plus long vol effectué par un européen dans l’espace.

00:19:47

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Créationnismes en astronomie et cosmologies catastrophistes

Moatti, Alexandre (1959-....)

Conférence de l'Institut d'Astrophysique de Paris présentée par Alexandre Moatti, ingénieur en chef des mines et chercheur associé à Paris-VII laboratoire sphere UMR 7219, histoire des sciences et des idées, le 4 février 2014. Alexandre Moatti est l'auteur du récent ouvrage Alterscience. Postures, dogmes, idéologies (Odile Jacob 2013). L'alterscience, instrumentalisation de la science à des fins religieuses ou idéologiques (ou les deux) peut s'illustrer dans le domaine de l'astronomie et l'astrophysique, à travers les géocentristes contemporains ou les créationnistes en astronomie (USA, France). Sera évoquée aussi la façon dont certaines cosmologies aberrantes des années 1920-1950 (Hörbiger en Allemagne, Velikovsky aux USA) sont utilisées dans des courants d'idées encore vivaces de nos jours.

01:29:24

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

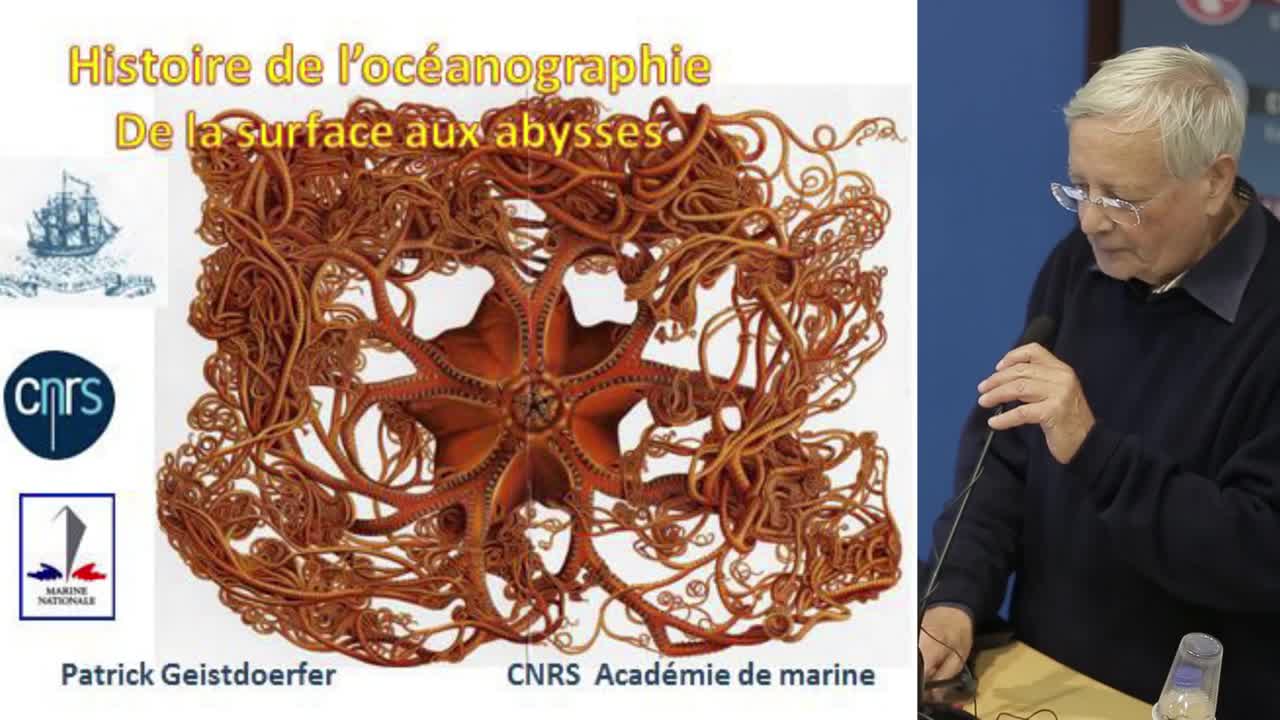

Conférence

De la surface aux abysses : histoire de l’océanographie

Berceau de la vie il y a quatre milliards d'années, la mer est aujourd'hui un territoire connu et balisé par l'homme. Pourvoyeuse de ressources, régulatrice du climat, elle est au cœur de nos préoccupations dans des domaines aussi variés que l’économie, la géopolitique ou l’écologie. Pourtant, l’océan est longtemps resté un univers insondable, régi par des mécanismes mystérieux et peuplé d’animaux fantastiques. Le savoir pratique développé par les premiers navigateurs se borne aux eaux de surface : dès l’Antiquité, les marins parcourent les zones côtières avant de s’aventurer au large à l’époque des « grandes découvertes ».Il faut attendre la seconde moitié du XIXème siècle pour que l’océanographie prenne son essor. Ses pères fondateurs répertorient, précisent et complètent les savoirs accumulés. Surtout, ils pénètrent enfin les profondeu

01:20:18

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Modèles cosmologiques : observer localement, penser globalement

Uzan, Jean-Philippe (1969-.... ; astrophysicien)

Conférence donnée à l'IAP le 9 septembre 2008, par Jean-Philippe UZAN, Astrophysicien à l'IAP.

01:22:59

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

L'UNIVERS CHIFFONNÉ

Luminet, Jean-Pierre (1951-....)

Conférence donnée par Jean-Pierre Luminet, dans le cadre des conférences publiques de l'IAP.

01:37:47

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Les trous noirs et la forme de l'espace

Luminet, Jean-Pierre (1951-....)

La théorie de la relativité générale, les modèles de trous noirs et les solutions cosmologiques de type " big-bang " qui en découlent, décrivent des espace-temps courbés par la gravitation, sans toutefois trancher sur certaines questions fondamentales quant à la nature de l'espace. Quelle est sa structure géométrique à grande et à petite échelle ? Est-il continu ou discontinu, fini ou infini, possède-t-il des " trous " ou des " poignées ", contient-il un seul feuillet ou plusieurs, est-il " lisse " ou " chiffonné " ? Des approches récentes et encore spéculatives, comme la gravité quantique, les théories multidimensionnelles et la topologie cosmique, ouvrent des perspectives inédites sur ces questions. Je détaillerai deux aspects particuliers de cette recherche. Le premier sera consacré aux trous noirs. Astres dont l'attraction est si inte

01:16:10

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

L'impact des neurosciences sur les thérapies

Agid, Yves (1940-.... ; neurologue)

Les neurosciences sont à l'origine de beaucoup d'espoirs et de fantasmes. Grâce à quelques exemples on peut démythifier ce qui est présenté dans les journaux, ce que tout le monde pense, les attentes des patients

Une vision plus réaliste sera présentée grâce à une connaissance du système nerveux, des ses troubles, de quelques modes exploratoires ainsi que des possibilités de traitements.

01:25:44

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Les familles animales

Lestel, Dominique (1961-....)

Les discussions sur la famille se restreignent en général à des familles exclusivement humaines. Jusqu'où peut-on étendre la notion de famille sans qu'elle explose ? Une véritable phylogenèse de la famille s'est exprimée chez de multiples espèces animales dans des systèmes d'une très grande diversité. La question des familles animales doit cependant moins servir à illustrer des lieux communs qu'à les mettre en difficulté. Une colonie de fourmi, par exemple, peut-elle être considérée comme une famille monoparentale ? Dans cette perspective, les familles qui se composent d'agents d'espèces différentes attirent l'attention. Les Gardner, qui ont enseigné un langage symbolique à des chimpanzés en les intégrant à leur famille parlaient de « cross-fostering families» dans lesquelles des membres d'une espèce éduquent les petits d'une autre espèc

01:10:35

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Vidéo pédagogique

La gestion du temps

Acquier, Régine (1943-....)

La gestion du temps doit permettre à chacun d'être organisé et d'avoir une vie équilibrée. Pour cela, il faut identifier, évaluer, hiérarchiser et organiser ses activités. C'est un état d'esprit et une affaire de technique. Gérer son temps, c'est définir sa relation au temps mais aussi gérer son stress : trouver un équilibre entre activité et temps consommé. Il faut aussi suivre quelques règles : être bien dans sa tête, être motivé, s'entraîner à la pratique du stop, hiérarchiser ses priorités etc...adapter ses rythmes de vie. Enfin, Régine Acquier achève son intervention par quelques précieux conseils pour éviter la pression : avoir une attitude positive, des outils adéquats et savoir reconnaître les signes du stress. Voir l'ensemble des programmes de la collection "des méthodes pour apprendre".

00:54:10

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Vidéo pédagogique

La prise de notes et son exploitation

Acquier, Régine (1943-....)

La prise de notes doit être un outil au service d'un travail efficace, qu'il est utile d'améliorer. Elle est le reflet de ce qu'on a besoin de savoir. Capter la parole, fixer l'essentiel par écrit, ce n'est pas tout noter, mais faire des choix, décider sans hésitation. Pour une bonne prise de notes, il faut être bien installé, en situation d'écoute maximale, imprégné du sujet. Comprendre et analyser la structure du discours : l'introduction, la conclusion, le plan etc... sont autant de guides pour le raisonnement. Il faut s'attacher aux idées plutôt qu'aux phrases. Pour organiser ses notes, laisser une marge pour y mettre des remarques. Enfin, mettre en forme rapidement ses notes, en facilite l'assimilation et la mémorisation. Voir l'ensemble des programmes de la collection "des méthodes pour apprendre".

00:54:34

|

Débuter à: 00:00:00 |