Notice

Le moulin de Thervay : Evolution d’un site de meunerie de la période carolingienne à l’installation du domaine de l’abbaye cistercienne d’Acey (Xe - XIIe siècles). Gilles Rollier (Inrap), Olivier Girarclos (CNRS), Luc Jaccottey et Pierre Mille (Inrap)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Les fouilles de Thervay mettent en évidence deux installations hydrauliques qui se succèdent avec discontinuité entre le VIIIe siècle et le troisième quart du XIIe siècle. Les pièces appartenant aux deux moulins (éléments de la roue, meules) présentent des caractéristiques qui permettent d’envisager qu’il y a sur le même site une augmentation du double des puissances des machines. Ce doublement des capacités est permis grâce à des modiἀcations du moteur hydraulique qui ne peut bénéficier d’un accroissement substantiel de l’énergie fournie par le petit ruisseau du Gravelon.

Il est remarquable de constater que l’évolution du site meunier semble répondre aux modifications socio-économiques qui caractérisent les campagnes médiévales entre le IXe siècle et le XIIe siècle.

L’évolution du site des moulins de Thervay pourrait être symptomatique des modifications du paysage entre la période carolingienne, l’économie banale et la prise en main du territoire par les moines de l’abbaye cistercienne d’Acey dans le courant du XIIe siècle.

Le passage d’une organisation carolingienne à l’économie féodale pourrait être marqué par un abandon du moulin correspondant sensiblement à la séquence placée entre les milieux du Xe et du XIe siècles. Or cette période est considérée comme un moment important de mutations du Moyen Âge occidental qui se concrétise finalement par la mise en place du réseau associant villages, paroisses et châteaux. L’abandon du site de moulin pourrait éventuellement traduire un repli plus ou moins long de l’économie locale avant son redéploiement.

Le second moulin se met en place entre 1054 et 1074 très vraisemblablement dans la mouvance du pouvoir de la nouvelle seigneurie de Thervay. Le texte de 1127 relatif à l’attribution de droits d’usage aux religieux du Val Saint-Jean signale l’existence de deux hameaux ou villages, Athé et le Colombier, dont la mouture des céréales pouvait dépendre assez directement du moulin.

La donation de territoires à l’abbaye d’Acey et la mise en place de la grange du Colombier marque une troisième période qui se traduit par la disparition des communautés d’Athé et du colombier et par l’abandon définitif du site de meunerie, qui n’apparaît plus en adéquation avec l’économie de faire-valoir direct développée par les moines blancs.

Intervention

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

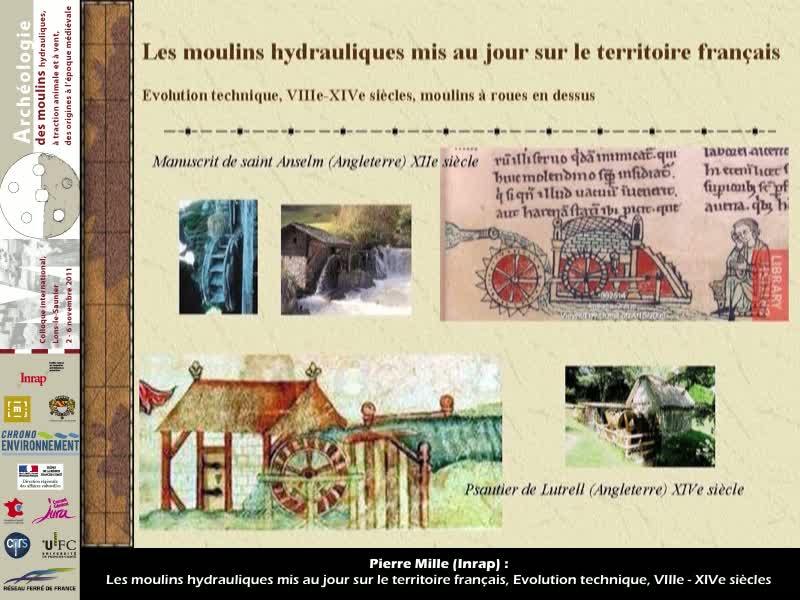

Les moulins hydrauliques mis au jour sur le territoire français, Évolution technique, VIIIe-XIVe si…

MILLE Pierre

A partir des 11 sites français qui ont livré des vestiges de moulins hydrauliques nous avons tenté de retracer leur évolution technique entre le VIIIe et le XIVe siècle. Ces découvertes peu nombreuses

-

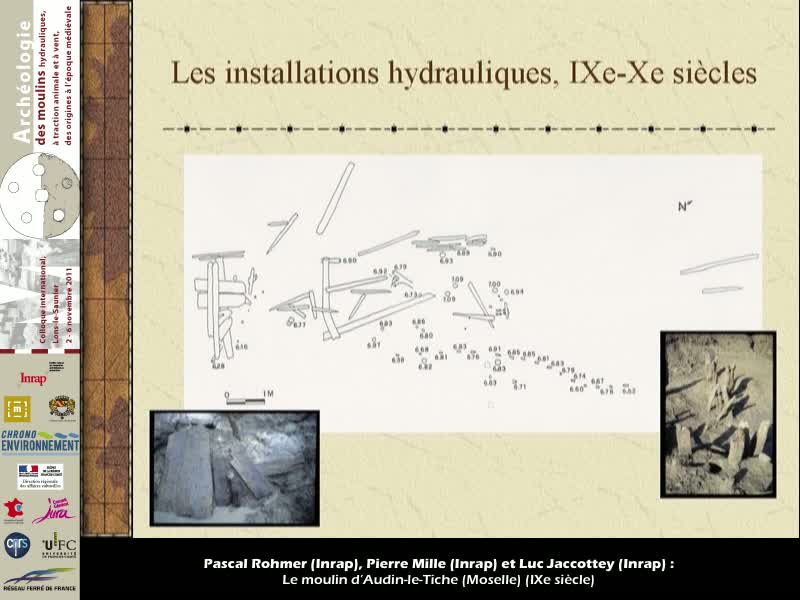

Le moulin d’Audin-le-Tiche (Moselle) (IXe siècle). Pierre Mille (Inrap)

JACCOTTEY Luc

MILLE Pierre

ROHMER Pascal

avec la collaboration de Pascal Rohmer (Inrap) et Luc Jaccottey (Inrap) Du moulin d’Audun-le-Tiche, sans doute exclusivement construit en bois, ne subsistent que des éléments d’infrastructure, dont

-

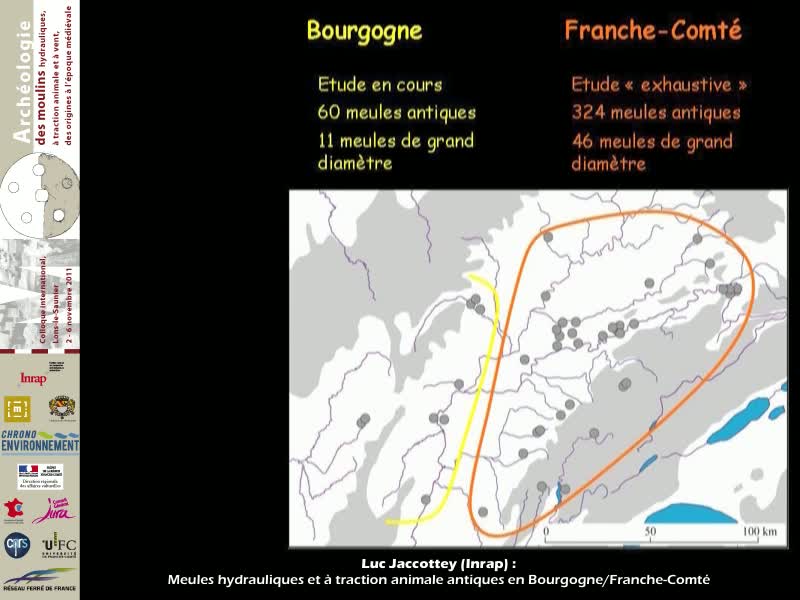

Meules hydrauliques et à traction animale antiques en Bourgogne/Franche-Comté. Luc Jaccottey (INRAP)

JACCOTTEY Luc

La reprise de l’ensemble des collections archéologiques de ces deux régions a amené à la découverte de toute une série de meules dont le diamètre trop important permet d’exclure un entrainement à bras

-

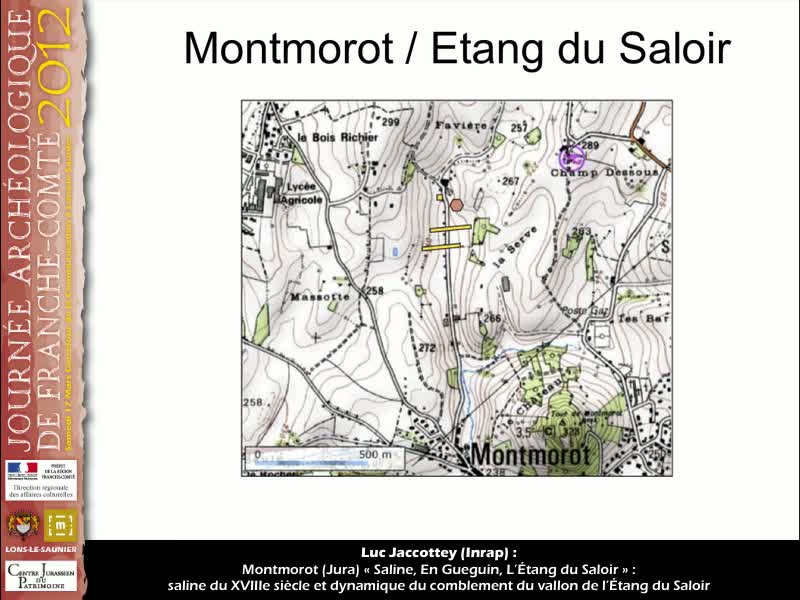

Montmorot (Jura) « Saline, En Gueguin, L’Étang du Saloir » : saline du XVIIIe siècle et dynamique d…

JACCOTTEY Luc

SORDOILLET Dominique

MéLOCHE Christophe

La réalisation par l’Inrap, fin2009, de diagnostics archéologiques sur le tracé du contournement routier de Lons-le-Saunier a permis la découverte des vestiges du bâtiment des salines de « L’Étang du

Sur le même thème

-

Introducing Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)

Find out more about the field and laboratory research activities of Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).

-

Présentation de l'UMR 6034 Archéosciences Bordeaux

Découvrez les activités de recherche, sur le terrain et au laboratoire, menées par l'unité mixte de recherche Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).

-

Le projet CollEx Persée ArchéoAl. Enrichissements de toponymes et alignements d'identifiants numéri…

MACQUIN Agnès

Le projet CollEx Persée ArchéoAl. Enrichissements de toponymes et alignements d'identifiants numériques

-

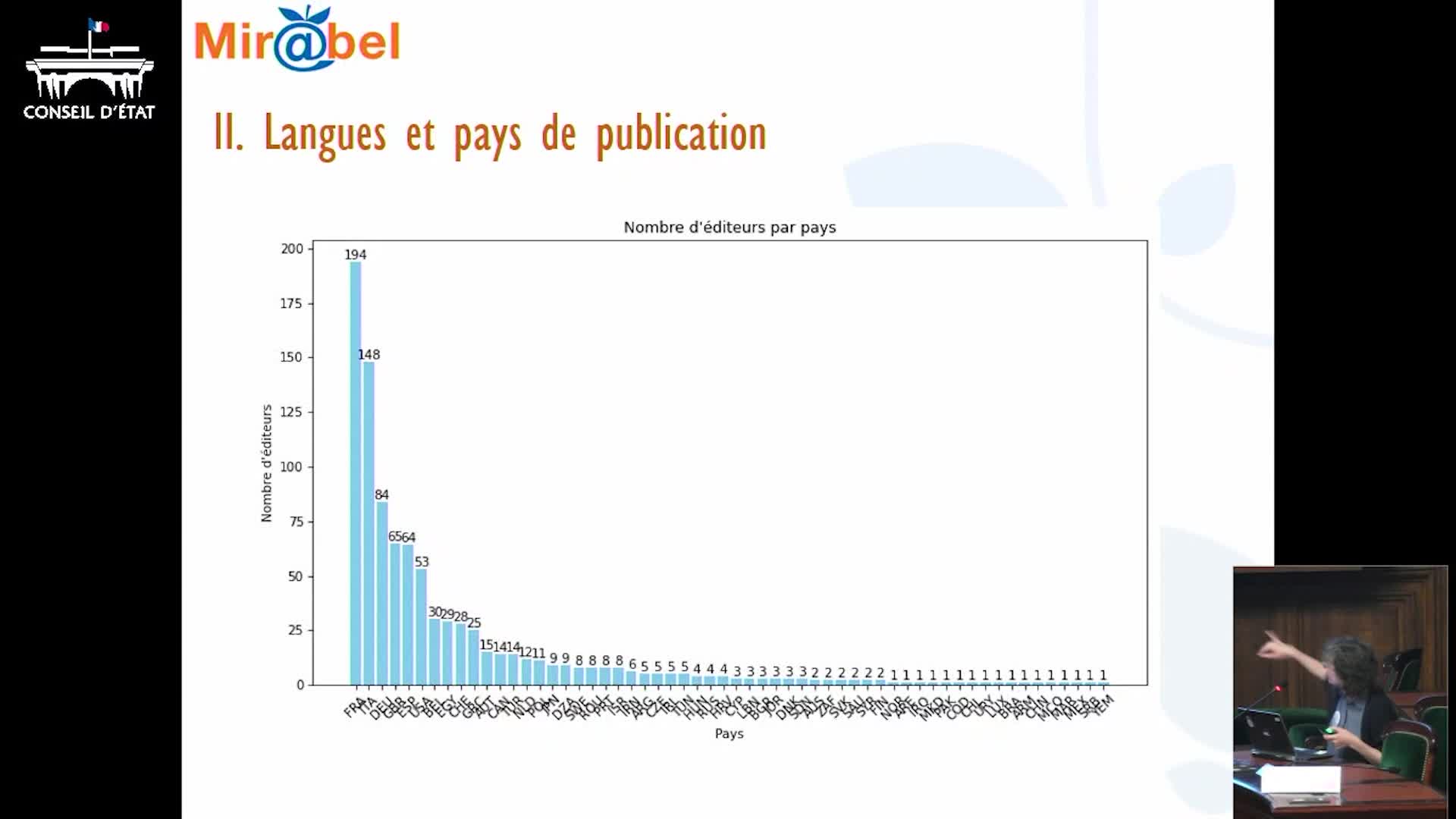

Projet Rev@ntiq : représentations graphiques des données de Mir@bel sur un corpus de revues

DESCOLLONGES Amélie

Présentation des enjeux de cartographie et de visualisation du corpus constitué dans le projet Rev@ntiq

-

Étude des graffiti démotiques : les portes de la zone sud-ouest de Karnak (mission 2022)

HOURDIN Jeremy

POQUET Eugénie

PIROU Florie

WIDMER Ghislaine

Présentation de la seconde mission du projet de dégagement de deux portes à Karnak (collaboration CFEETK et Univ. Lille/UMR 8164 HALMA), dans le cadre de l'étude des graffiti démotiques.

-

Nummi aurei africani (N2A)

SUSPèNE Arnaud

Le projet Nummi Aurei Africani (N2A) est un projet archéométrique, numismatique et historique centré sur l’étude de monnaies en or antiques frappées sur le sol africain

-

L'occupation de la vallée du Loir durant la protohistoire

GOUHIER Bastien

Ce projet a pour objectif la compréhension de l’occupation du sol dans la vallée du Loir durant la protohistoire et particulièrement durant l’âge du Fer.

-

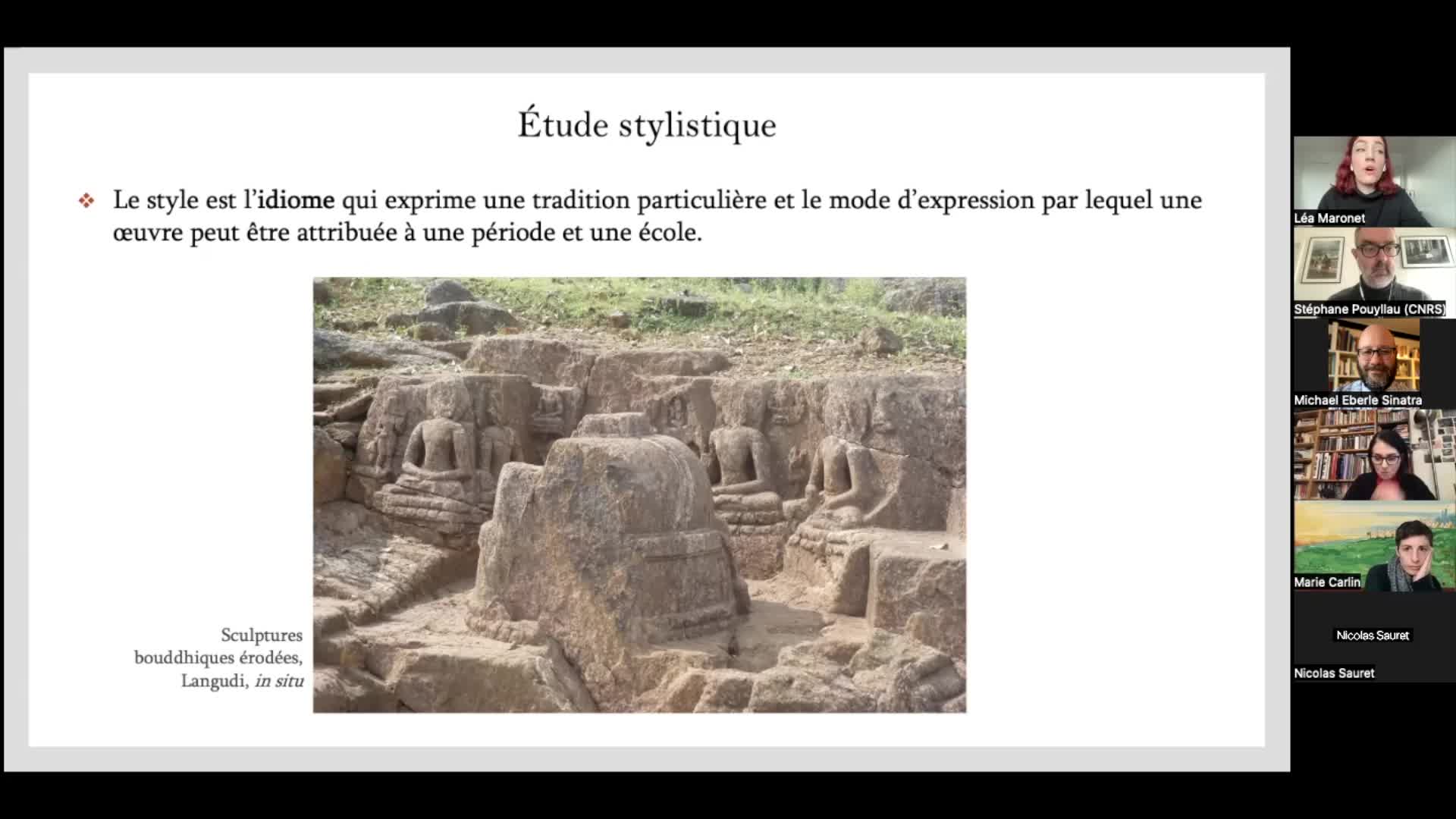

Séminaire HN Lab 1 : Le HTR appliqué à l’histoire de l’Art : présentation du travail de Léa Marone…

Le HN Lab propose un séminaire de recherche qui prend la forme d’une présentation de problématiques théoriques ou pratiques, de présentations de réalisations (achevées ou en cours) d’une durée de 30

-

Table-ronde : Enjeux de la Science Ouverte pour l'archéologie

Table-ronde animée par Xavier Rodier (Consortium Huma-Num MASA, Centre National de la Recherche Scientifique)

-

MASAplus 2023-2026, de l'interopérabilité à la Science Ouverte

MARLET Olivier

Présentation du projet du consortium Huma-Num MASA+ et de ses enjeux.

-

La publication au format logiciste d'un corpus céramique volumineux du bassin de la Loire moyenne :…

HUSI Philippe

Après deux ouvrages sur le sujet dans un format de publication plus traditionnel, comprenant un volume imprimé adossé aux preuves en ligne, nous avons fait ici le choix d'une publication, certes

-

De la gestion des collections archéologiques à la publication des données des fouilles : l'expérien…

NURRA Federico

COLONNA Cécile

De la gestion des collections archéologiques à la publication des données des fouilles : l'expérience de l'INHA