Chapitres

Notice

Du Rwanda à Homère et Virgile, récit d'une expérience personnelle - Ginette Vagenheim

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?"

Du Rwanda à Homère et Virgile, récit d’une expérience personnelle ou comment l’Europe plongea ses racines en Afrique.

Par Ginette Vagenheim

Langues et littératures anciennes, Université de Rouen, IUF

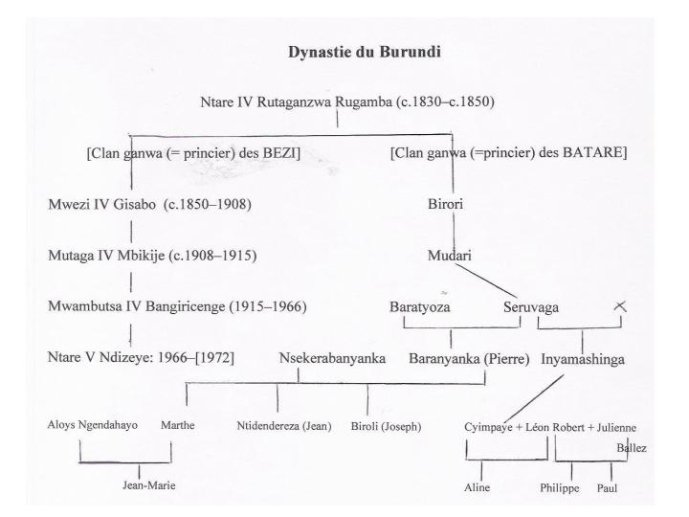

Si mon parcours personnel n’a rien d’exceptionnel, puisque j’ai été recrutée par concours sur un poste de maître de conférences de latin à l’université de Rouen, après avoir fait des études de langues anciennes dans le secondaire puis à l’université, il est cependant le résultat d’une « rencontre-choc » entre la culture occidentale incarnée respectivement par mon grand-père paternel, Frédéric Vagenheim (un alsacien arrivé au Rwanda vers 1900, à la faveur des relations commerciales mises en place par l’Allemagne, la puissance coloniale de l’époque, et puis resté sur place après avoir vigoureusement revendiqué sa nationalité française, comme employé du gouvernement belge,) et par mon grand-père maternel, Léon Robert (arrivé au Burundi au moment où les deux pays étaient passés sous la tutelle de la Belgique au lendemain de la défaite de l’Allemagne face aux alliés à Tabora) et la culture des deux royaumes inter-lacustres du Rwanda et du Burundi incarnée respectivement par ma grand-mère paternelle du clan de la famille royale rwandaise des Niginya et ma grand-mère maternelle du clan des ganwa Batare, de la dynastie royale du Burundi. Si mon grand-père paternel, en reconnaissant son fils, lui a offert, ainsi qu’ à ses petits-enfants le statut, si précieux aujourd’hui, de citoyen de plein droit d’un pays européen, il n’a pu lui épargner les souffrances d’appartenir à une race inconnue jusque-là, celle des « mulâtres (issus de l’union d’un Blanc et d’une Noire) » dont l’apparition soudaine et massive posera des problèmes d’ordre juridique et surtout moral à la puissance tutélaire et suscitera des solutions qui furent toujours dramatiques pour les intéressés. Si par ailleurs la tentative du chef de famille burundaise, mon arrière-grand-oncle, Pierre Baranyanka (qui fut « confié » aux colonisateurs allemands pour être « éduqués » dans leurs écoles comme le stipulait le traité de Kiganda du 6 juin 1903 qui consacrait l’acte de « colonisation » du Burundi), de créer les conditions d’un « modus vivendi » le plus harmonieux possible avec la culture belge se solde par un échec de nature politique (la résistance de la Tutelle à voir ses protectorats s’émanciper au lendemain de la conférence de Bandung), tragiquement matérialisé par la condamnation à mort, au terme d’un procès qui conserve aujourd’hui ses zones d’ombre, de deux de ses fils (Jean Ntidendereza et Jospeh Biroli) accusés du meurtre de Louis Rwagasore, dont l’un (Joseph) fut le premier universitaire du Rwanda-Urundi, c’est toutefois son exemple qui va inspirer l’engagement politique de son petit-fils, Jean-Marie Ngendahayo, qui sera ministre des affaires étrangères du Burundi, et l’engagement intellectuel de ses descendants, auquel j’appartiens, et qui consiste en une totale appropriation de la culture occidentale à travers une profonde identité africaine.

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 679e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 12 octobre 2008

Ginette Vagenheim « Du Rwanda à Homère et Virgile : récit d’une expérience personnelle ou comment l’Europe plongea ses racines en Afrique »

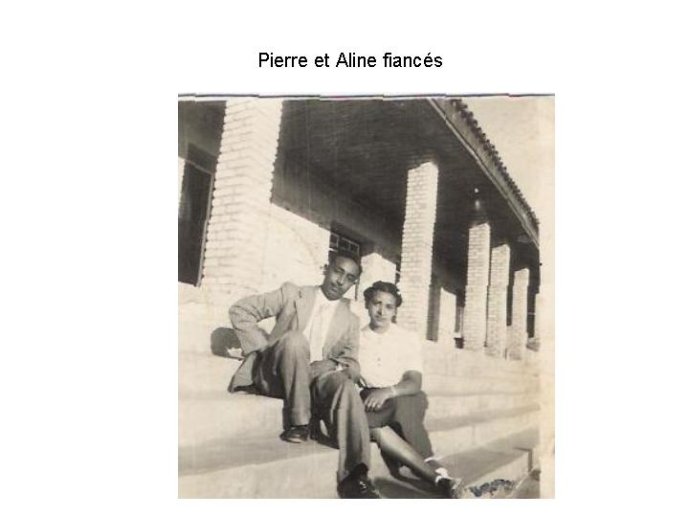

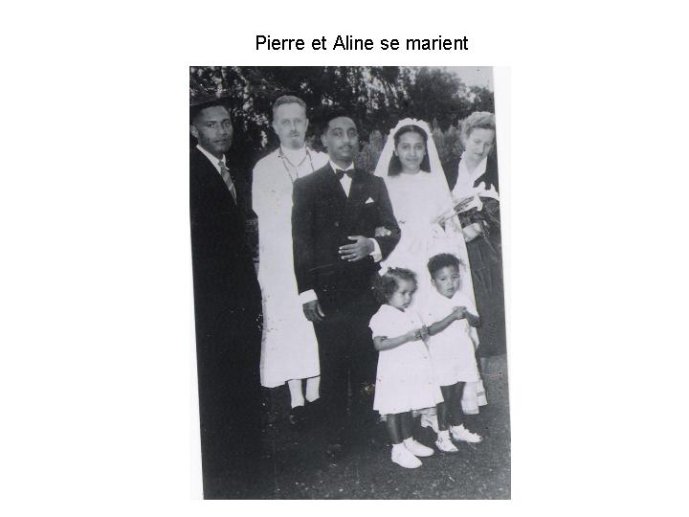

À Pierre et Aline, mes parents.

Introduction

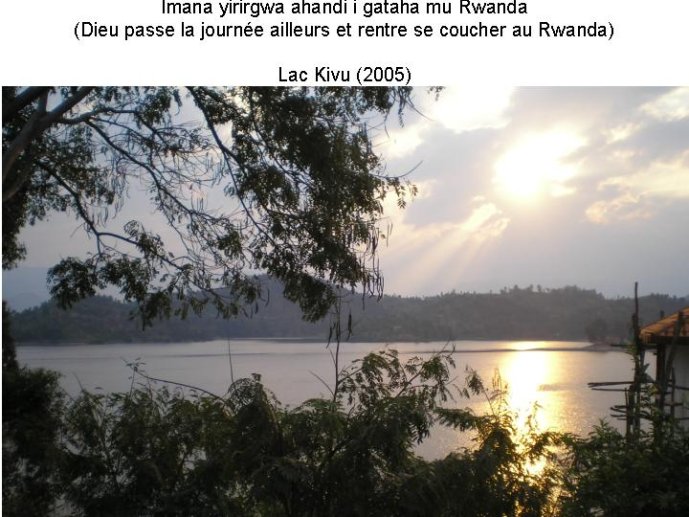

Dans le roman latin de l’africain Apulée, intitulé “L’âne d’or”, la “curiositas” (curiosité), conduit le jeune héros Lucius, à travers d’inlassables péripéties, à la connaissance et à la sagesse philosophique. Comme l’a deviné Yves Michaud, c’est animée d’une “curiositas” analogue qu’une femme née au Rwanda (1) en 1961, qui dans son enfance parlait français mais aussi kinyarwanda et un peu de swahili, est devenue enseignant-chercheur en langue et littérature latines à l’université de Rouen et membre de l’Institut Universitaire de France. Pour expliquer mon itinéraire, il me faut d’abord faire le récit de la vie de mes parents, celle de mes grands-parents et d’autres membres de ma famille; en effet, si les destins de leurs vies ont conditionné leur accès à l’instruction, c’est en revanche grâce à leur humanisme qu’ils ont pu tracer, avec le bagage qui était le leur et à travers de nombreuses embûches, la voie qui a mené ma génération et la suivante, sinon à la sagesse philosophique, du moins à un accès libre, égal et fraternel au savoir et qui a orientée mes études vers les humanités .

Car en ce qui me concerne, il n’y a rien qui m’ait différencié de n’importe quelle petite écolière belge, à partir du jour où je me suis retrouvée en 1967, avec ma grande soeur Angélique, sur les bancs d’une école primaire à Duinbergen (2) pour apprende à lire et à écrire ; rien ensuite qui m’ait distinguée de mes condisciples du secondaire ni plus tard des étudiants de l’Université Catholique de Louvain et de celle de Milan puis de ceux de l’École Normale Supérieure de Pise et du Warburg Institute à Londres où nous nous formions au métier de chercheurs.

L’histoire mouvementée et foisonnante de ma famille, j’ai choisi de vous la raconter à travers un album de photos, de qualité médiocre hélas; elle dessine une géographie fascinante qui nous conduit d’abord, du début du XIXe siècle à la première Guerre mondiale, de la Moselle germanophone aux colonies allemandes d’Afrique orientale en passant par la Catalogne, puis de l’entre-deux-guerres à la décolonisation, cette fois de la Belgique aux territoires du Ruanda-Urundi, appelés “Territoires occupés” à partir de leur annexion à la colonie du Congo, au terme de la seconde Guerre mondiale.

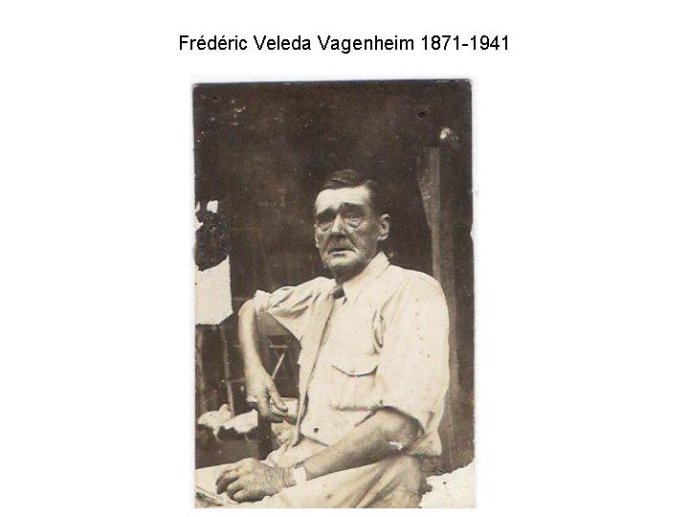

Commençons par mon grand-père paternel, Frédéric Vagenheim (3) dont le berceau familial se trouve à Moutherhouse en Moselle (4); c’est là que vécurent ses grands-parents Pierre Vagenheim et Catherine Walter, tous deux tailleurs sur cristaux et que vint au monde, au milieu d’une nombreuse fratrie, son père Claude, verrier de profession. Claude épouse à Clichy, en 1861, Hélène Louise Leclerc, originaire de Saint-Louis-lès-Bitche (5). Était-ce pour exercer le métier du verre dans de meilleures conditions économiques, que ces lorrains avaient quitté leur région au cours du XIXe siècle et parcouru l’Europe? Toujours est-il qu’après Clichy, où naquirent plusieurs de leurs enfants, Claude et Hélène-Louise se retrouvent à Badalone, où mon grand-père voit le jour, le 21 mars 1871, avec la nationalité française, deux mois avant le traité de Francfort qui ampute la France de l’Alsace-Lorraine. Il fut prénommé Frédéric Veleda.

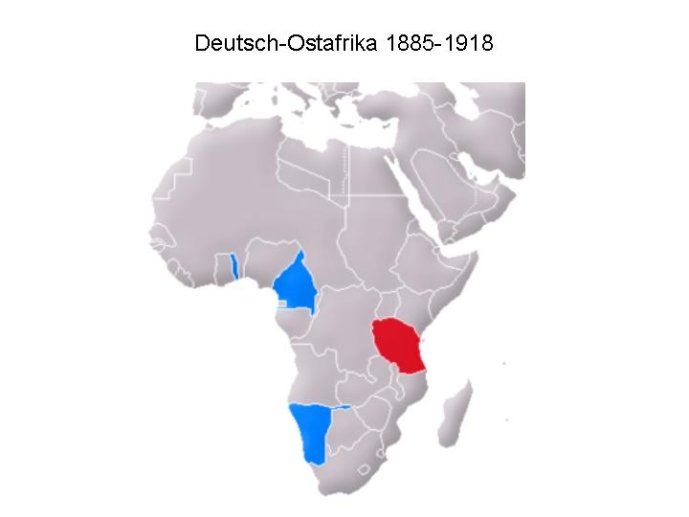

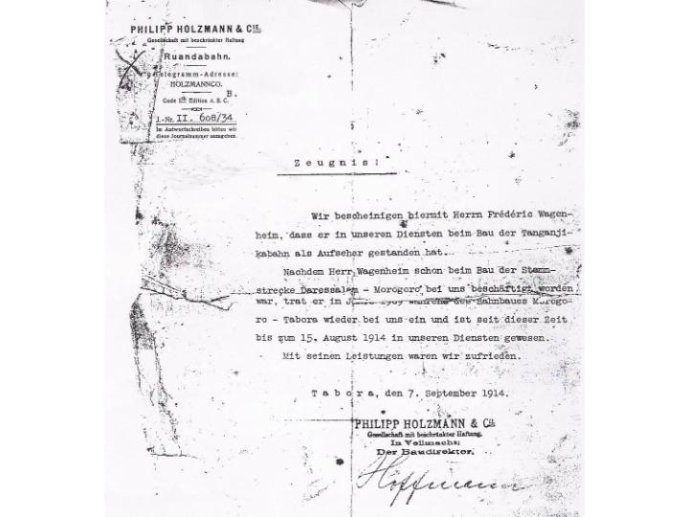

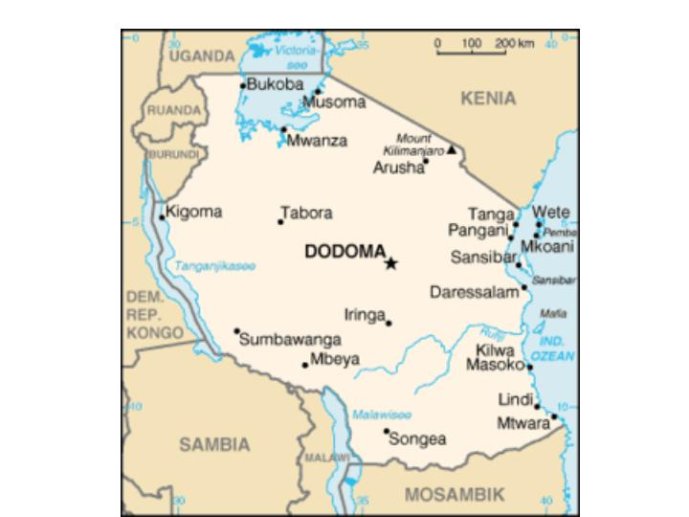

Plus de trace de Frédéric jusqu’ au 7 septembre 1914 quand on le retrouve à Tabora, dans l’actuelle Tanzanie qui à l’époque était le Territoire du Tanganyika (6); il formait avec le Ruanda-Urundi la partie orientale de la Deutsch-Ostafrika, depuis le traité de Berlin de 1885. Le document qui révèle la présence de mon grand-père à Tabora est une attestation de la société de construction Philipp Holzmann de Francfort (7) où il est dit que Frédéric Vagenheim a supervisé avec succès les travaux de construction de la voie ferroviaire entre Dar-Es-Salam et Morogoro (8) à partir de 1909 et de Morogoro à Tabora jusqu’au 15 août 1914 (9-10). La Tanganyikabahn suivait l’ancien itinéraire des caravanes, depuis Dar-es-Salam sur la côte jusqu’au lac Tanganyika sur lequel Tabora avait toujours été une étape importante notamment pour les premiers explorateurs (11). À partir de 1885, Tabora devint la principale station militaire allemande du Tanganyika.

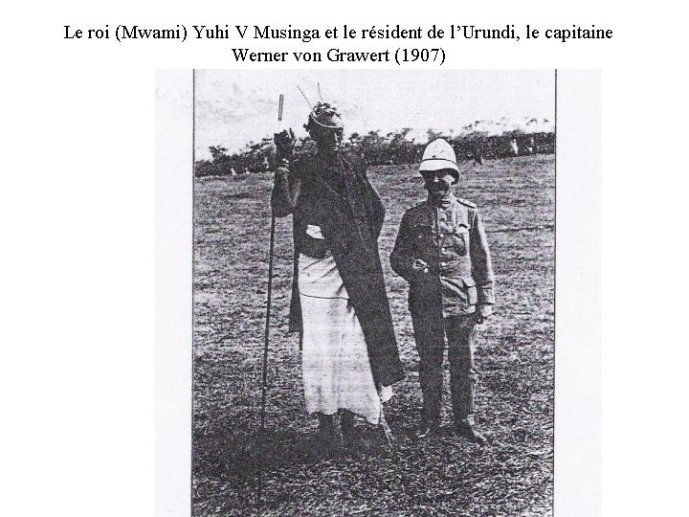

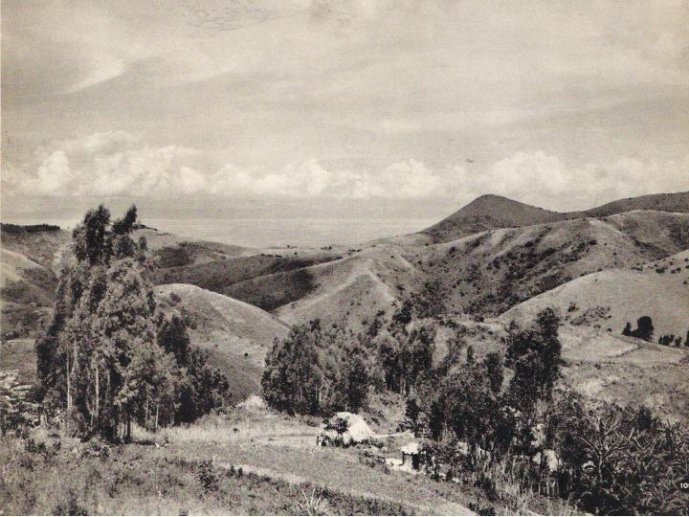

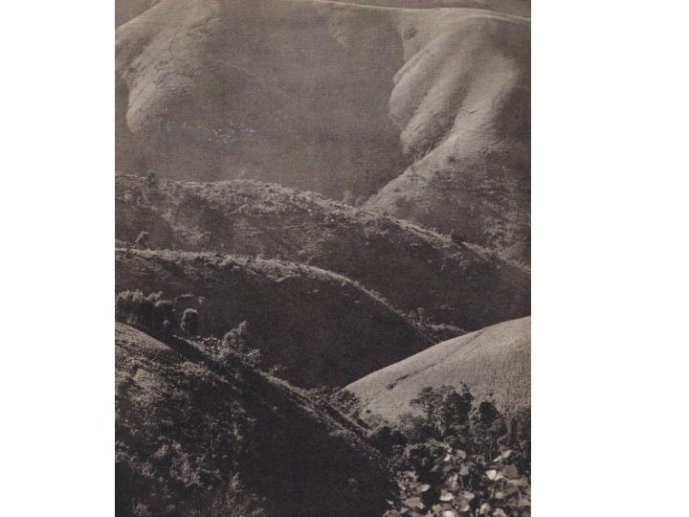

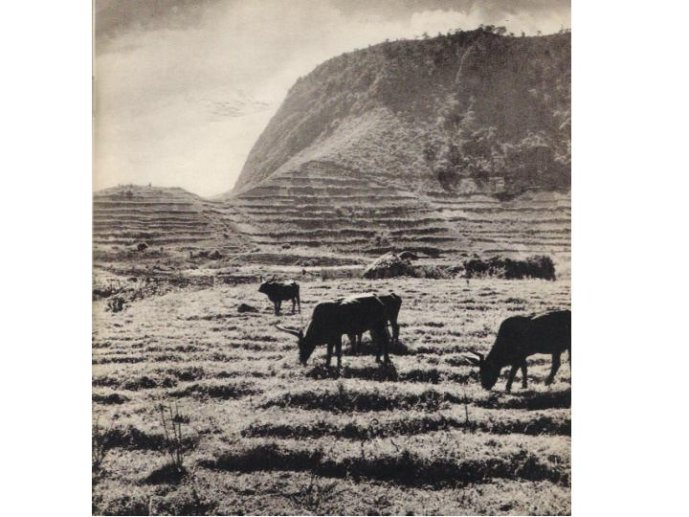

Ce document est aussi un rare témoignage du projet, mis en place à l’époque, de prolonger la voie ferrée à travers le Rwanda, en créant la Ruandabahn (12); elle aurait permis l’exploitation d’un pays qu’avait décrit en termes enthousiastes le duc Adolph Friedrich von Mecklenburg Schwerin, à son retour de l’expédition scientifique de 1907-1908: “Le Rwanda », écrit-il, est bien le pays le plus intéressant des protectorats « Deutsch Ostfafrika », compte tenu de sa situation géographique et ethnographique. Il est aussi d’un grand intérêt parce qu’il est l’un des derniers royaumes d’indigènes qui soit encore totalement dirigé par un roi (13-16) et qui soit très peu dépendant de la souveraineté de l’Allemagne. « En outre, c’est un pays où coule le lait et le miel, où l’élevage et l’apiculture sont florissants. C’est un pays montagneux très densément peuplé, avec un très beau paysage, un climat incomparable. Avec sa terre fertile, ses nombreux cours d’eau intarissables, c’est une région qui présente au colon blanc de brillantes perspectives »(17-22).

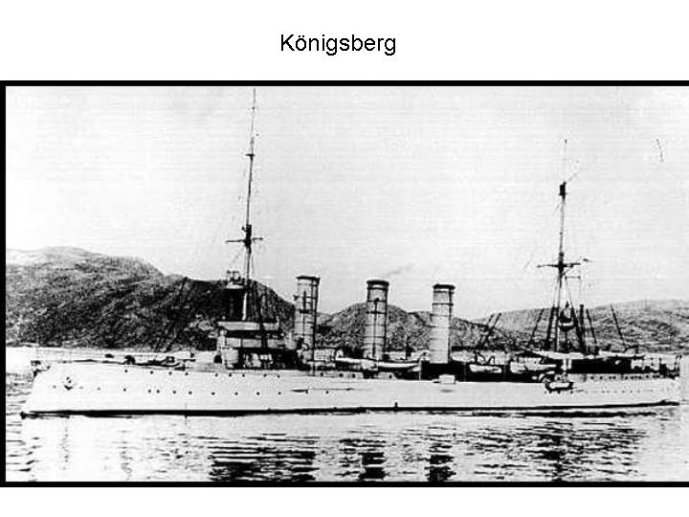

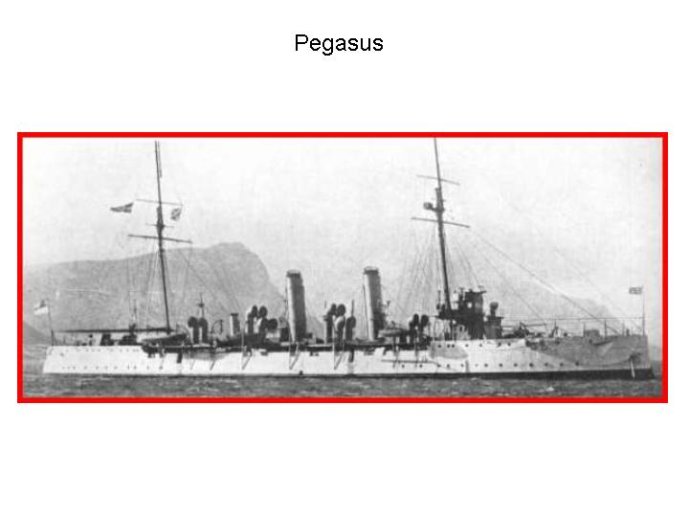

Mais ces brillantes perspectives, ainsi que le projet du Ruandabahn que construisait mon grand-père, furent brusquement anéanties quand le 31 juillet 1914 le croiseur léger Königsberg (23) quitte Dar-Es-Salam et coule, près de Zanzibar le Pegasus(24), un important navire anglais: c’est le début des hostilités en Afrique. À la fin de l’année 1916, les Allemands quittent les territoires du Ruanda-Urundi pour porter leur effort de guerre à Tabora. Le 16 septembre, les troupes du général belge Tombeur livrent une bataille qui est décrite comme un glorieux fait d’armes dans les chroniques de l’époque ; il est question de « plaines sablonneuses, de rivières taries, d’eau noirâtre dans les rares fonds marécageux » (25-26); enfin « de durs combats où la ténacité des troupes eut finalement raison de la résistance ennemie, si bien que le 19 septembre le drapeau belge flotte sur Tabora (27) » . Pour la Belgique, il importait en effet que l’opinion publique soit convaincue de son rôle décisif dans la bataille finale afin de justifier des prétentions déjà anciennes sur les territoires du Ruanda-Urundi.

Mon grand-père qui avait été fait prisonnier à Tabora, à une date et dans des circonstances inconnues, fut libéré par les troupes belges, sans doute le 19 septembre en même temps que près de deux cents autres européens. Il avait, en effet, déclaré à l’officier belge qui l’interrogeait qu’il était français, ce qui à l’époque sauva la vie à ce lorrain et qui aujourd’hui sauve celle de ses descendants puisque c’est grâce à cette déclaration de 1916, par laquelle mon grand-père père affirmait sa « possession d’état de français » que mon frère Frédéric a pu obtenir, après d’inlassables péripéties lui aussi, le fameux « certificat » exigé depuis les lois Pasqua sur l’immigration, pour établir la « nationalité française ». Le consulat de France à Lépoldville, l’actuelle Kinshasa, accéda à la requête de l’officier belge d’enrôler à ses côtés Frédéric qui connaissait parfaitement la région de Tabora. Après la victoire finale qui valut à mon grand-père plusieurs distinctions, dont la médaille d’argent de l’ordre royal du Lion (28), Frédéric fut engagé par les Belges aux travaux publics, pour diriger la construction de routes et de ponts au Rwanda (29-30), puisqu’il n’était plus question de train traversant la Deutsch Ostafrika désormais coupé en deux par le traité de Versailles. Au Rwanda, Frédéric rencontra ma grand-mère, Bankundiye, Rebecca de son nom protestant.

Mais avant de relater la brève histoire de mes grands-parents paternels, je voudrais me tourner un instant vers la famille de ma grand-mère maternelle, Cyimpaye, dont un parent travaillait en 1914 sous la direction des Allemands, exactement comme mon grand-père et qui, comme lui, se trouvait à Tabora en 1916 : il s’agit de Baranyanka, Pierre de son nom chrétien.

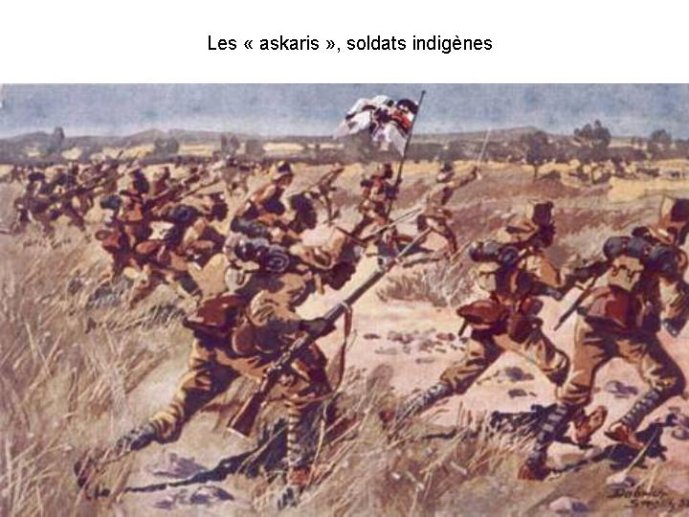

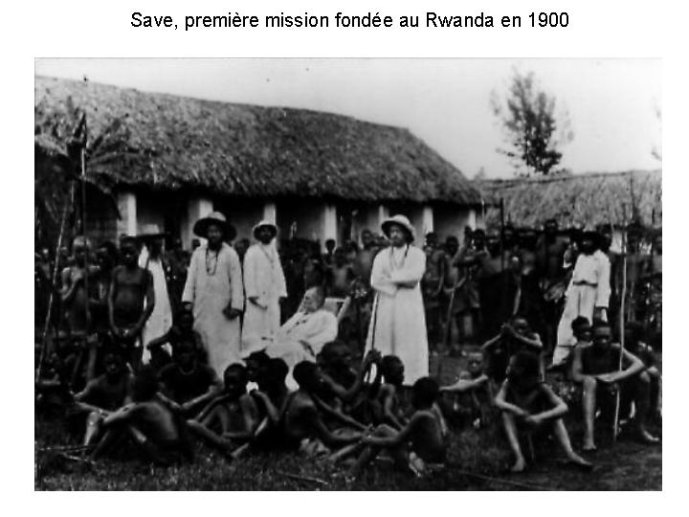

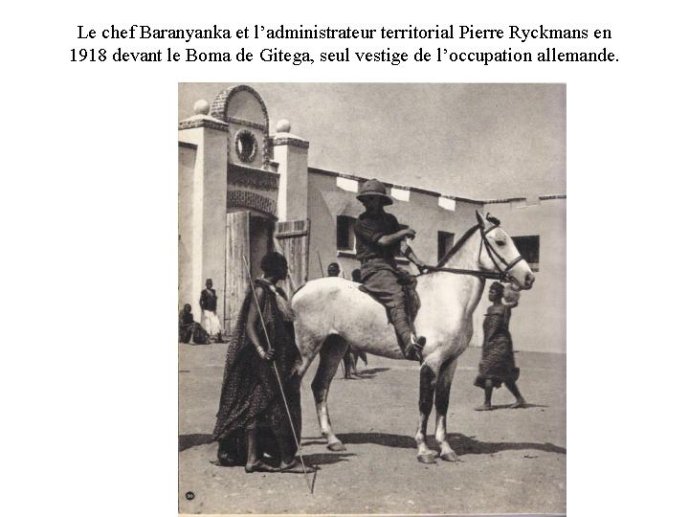

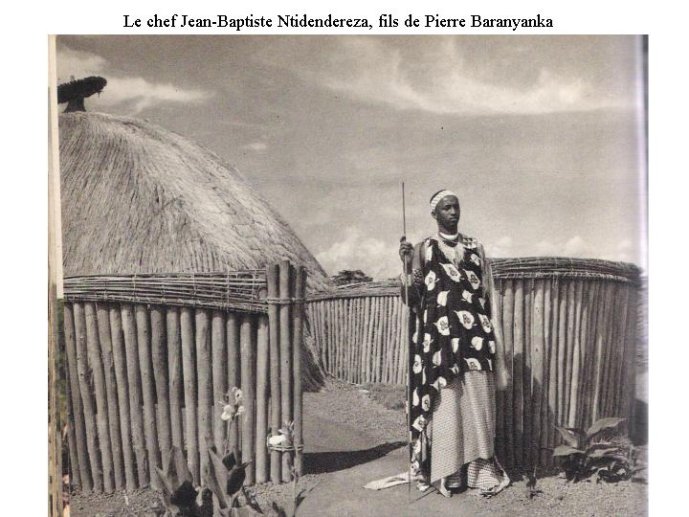

Lorsque les Allemands quittent le Burundi pour se replier sur Tabora, ils emmènent avec eux de nombreux porteurs et des soldats indigènes, les fameux askaris (31) que commandait Baranyanka, âgé de 25 ans environ, qui parlait le swahili et l’allemand. Ce grand-oncle de maman avait appris ces deux langues à l’école que les Allemands avaient fondé à Gitega en 1913, dix ans après la signature du traité de Kiganda qui imposait au roi Mwezi Gisabo(32), vaincu par les armes, de reconnaître la domination allemande, tout en lui permettant de rester roi (mwami). Ce fut la fin de l’intégrité du Burundi et le début de la conquête missionnaire des Pères Blancs (33). À côté des écoles de missions (34), les Allemands ouvrent deux écoles de gouvernement dans le but de former, parmi l’élite traditionnelle, des cadres destinés à les seconder dans l’administration. C'est ainsi que Baranyanka se retrouve à Gitega sur les mêmes bancs que son cousin le roi Mutaga IV Mbikije; fils de Mwezi Gisabo. Tous deux descendaient du roi Ntare III (35) et étaient donc des ganwas, c’est-à-dire des princes de sang; le appartenait au clan des Batare et le second à celui des Bezi. Vers 1914, les Allemands confirment Barannyanka comme successeur de son grand-père Mudàri, dans la chefferie de Gitega (36).

Vaincus à Tabora, les Allemands renvoyèrent chez eux les hommes qu’ils avaient enrôlés, parmi lesquels Baranyanka, après lui avoir donné une tenue vestimentaire censé le protéger des représailles de ses nouveaux maîtres ; mais ce fut en vain car de retour sur ces terres, Baranyanka se vit signifier sa condamnation à mort par le commissaire royal belge, pour collaboration avec l’ennemi ; en d’autres termes, en 1918, Baranyanka, était accusé d’avoir trahi le nouvel envahisseur alors que la Belgique n’avait a cette date aucune légitimité juridique sur le territoire ; ce n’est que cinq ans plus tard, en 1924, que la Belgique votera la loi entérinant la décision de 1922 de la Société des Nations de lui confier la Tutelle sur le Ruanda-Urundi. Toujours est-il qu’en 1918, le résident Pierre Ryckmans (37) gracia Baranyanka d’une trahison qu’on l’accusait d’avoir commise dans une guerre importée d’Europe sur ses terres. Ce qui toutefois est le plus ahurissant, c’est qu’aujour certains historiens souffrant de myopie européocentrique, continuent à insinuer que Baranyanka a collaboré avec les Allemands. Malgré les différences de statuts que symbolise cette photo, les deux hommes se lièrent d’une amitié qui dure encore aujourd’hui parmi leurs descendants et que vinrent renforcer plus tard les liens du baptême. Commence alors pour Baranyanka, sous le nouvel occupant, une nouvelle vie qui fera de lui, dans les années trente, le chef du Burundi le plus respecté (38); grâce aux arguments historiques de mon arrière-grand oncle, le Burundi gagna le procès contre le Rwanda pour la rétrocession d’une région, le Buyenzi, qui abritait les tombes royales. En 1926, le roi Albert 1 lui décerne la médaille d’or de l’ordre royal du Lion, pour avoir évité la famine qui ravageait le nord du pays. Il se lance ensuite dans la culture du café qu’il avait découvert sous l’occupation allemande mais c’est grâce au programme de développement agricole mis en place en 1932 par le gouverneur Charles Voisin qu’il prospère dans cette activité, au grand dam des investisseurs belges privés qui toléraient, « que les indigènes [produisent] du coton, du palmier, en gros les produits qui n’intéressent pas trop les Européens (..), pourvu qu’ils ne se posent pas en concurrents directs des Européens ». Malgré cette inégale concurrence, Baranyanka encouragea la culture du café dans sa chefferie de Kayanza en même temps qu’il créa des coopératives indigènes de commerce équitable pour sa vente, ce qui lui valut d’être nommé officier de l’ordre royal du Lion par le roi Baudouin (39); cette distinction s’ajoutait à la médaille de l’effort de guerre que Baranyanka avait reçu pour l’aide apportée aux familles des victimes de la guerre de 40, au moment précis où mon grand-père Frédéric récoltait, au sein de la communauté musulmane, au nom des anciens combattants interalliés, les dons destinés à l’œuvre du colis du soldat. Un double geste qui paraît surréaliste aujourd’hui, si l’on se met à imaginer d’une part Baranyanka prélevant la dîme sur sa récolte de café pour secourir la veuve et l’orphelin belge, et d’autre part mon grand-père lorrain, venant en aide aux soldats belges pour la seconde fois, mais un geste qui révèle une même solidarité paradoxale, je veux dire celle qui naît là où on ne l’ attend pas et qui dévoile la part d’humanité qui se cache derrière l’inhumaine histoire de la colonisation.

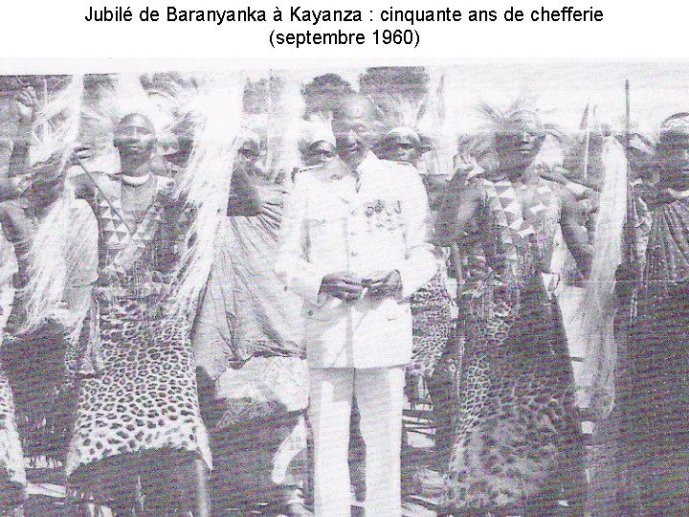

Cette photo de Baranyanka, âgé de 70 ans, bardé de médailles (40) et entouré de ses danseurs, fut prise en septembre 1960 pour la fête de ses cinquante ans de chefferie à Kayanza ; elle immortalise sans doute l’un des derniers moments de bonheur d’un grand humaniste que la tragédie politique allait frapper de plein fouet, trois ans plus tard, en lui arrachant ses deux fils aînés, puis en le jetant en prison, après l’avoir privé de tous ses biens mais pas de son honneur.

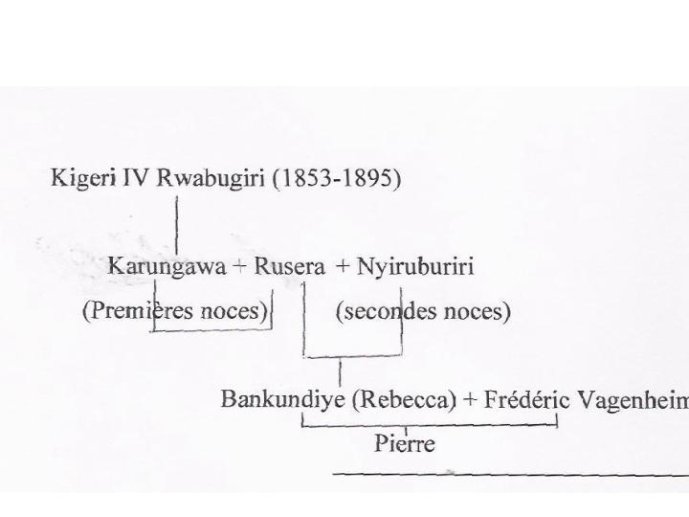

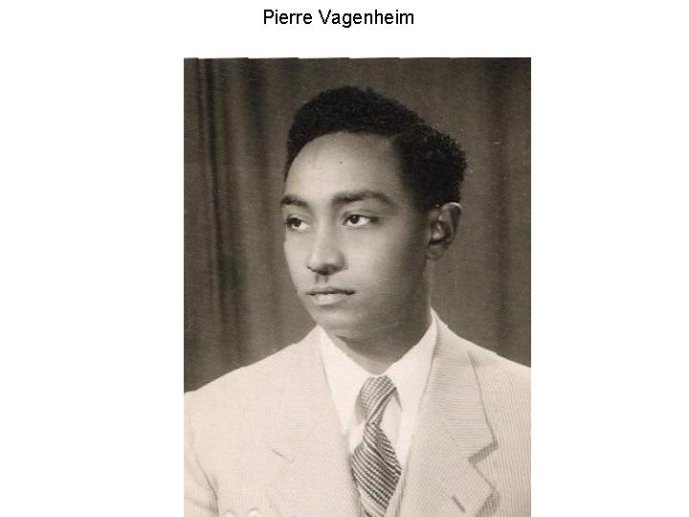

Avant d’évoquer cette tragédie, revenons à mon grand-père Frédéric qui devint père de Pierre, en s’unissant à Bankundiye alias Rebecca, une femme du clan royal des Nyiginya (41) dont le totem est une grue couronnée (42) .

Le roi Kigeri IV Rwabugiri, premier mwami à avoir rencontré un européen en 1894 (43), avait agrandi son pays en combattant ses voisins et notamment le royaume Ankole, dans l’actuel Ouganda, riche en bovidés de la race aux longues cornes appelées Inyambo (44). Il finit par soumettre la farouche résistance du chef ankole Rusera en lui donnant en mariage sa fille Karunganwa (45). En secondes noces, Rusera épouse Nyiruburiri, mon arrière-grand-mère, faiseuse de pluies à la cour (46); elle mettra au monde ma grand-mère Rebecca, puis sa sœur, né d’un autre père, Francicico et prénommée, Mukankundiye (47), Saidati de son nom musulman, qui est pour nous la plus tendre des grands-mères, depuis la mort de Rebecca et notre dernier foyer au Rwanda.

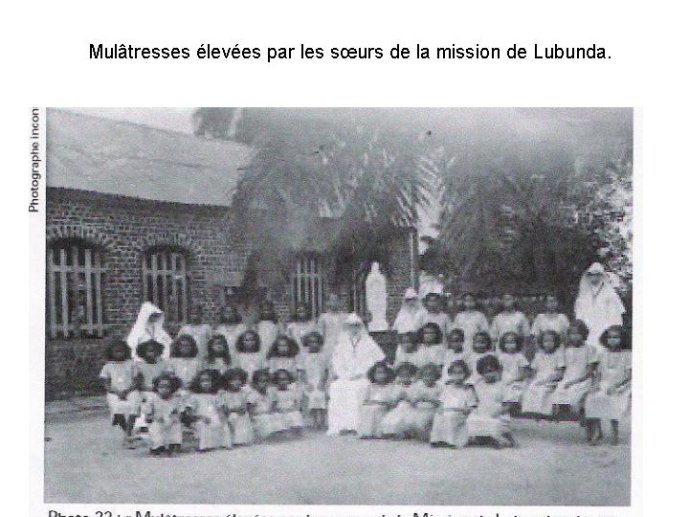

Quand mes grands-parents Frédéric et Rebecca se séparèrent, Pierre, mon père grandit dans la tendresse d’une autre femme, Mawuwa. Son père Frédéric, qui lui avait appris à faire sauter les rochers à la dynamite pour construire les ponts (48), dut aussi s’occuper de son instruction. Ce fut un grand problème, dans un pays organisé en apartheid, où l’admission de ceux qu’on appelait les « mulâtres » dans les écoles pour Européens se heurtait au refus catégorique de l’opinion coloniale. Frédéric, qui était colon lui-même et sans doute un brin luthérien, ne voulait pas que son fils suive l’enseignement rudimentaire dispensé aux indigènes par les Pères Blancs, dont les préceptes étaient repris dans le manuel de l’inspection scolaire du Congo Belge : « Le maître n’oubliera jamais qu’il n’y a pas d’éducation sans religion et que l’instruction, si elle ne va pas de pair avec une solide culture religieuse, ne forme que des citoyens qui seraient d’autant plus pervertis et dangereux qu’ils seront plus instruits » . Le salut vint des missions protestantes où mon grand-père nourrissait l’ambition que son fils apprît l’anglais ; c’est finalement en suédois que mon père apprendra à lire et à écrire chez le couple de pasteurs Palmers qui lui ouvrit son foyer dans la mission d’Uvira (49). À la mort de mon grand-père en 1941 et après quelques autres séjours dans des missions protestantes, mon père, fut finalement placé par son parrain, Henri Waegeman, chez les frères spiritains de Lubunda au Congo (50), où des locaux séparés venaient d’être aménagés pour que les petits mulâtres et les petites mulâtresses (51), y recoivent un enseignement un peu plus poussée que les noirs; une initiative qui vit le jour grâce à la charité d’une dame de l’aristocratie belge qui s’était émue de voir un grand nombre de ces petits sang-mêlés courir derrière le train qui l’emportait à travers le Congo ; c’est peut-être la même personne qui s’apitoie, dans les lignes d’un article paru en 1927 dans le Bulletin de l’Union des femmes coloniales, quand elle écrit : « pauvres innocents nés de l’écart des civilisateurs, pourquoi n’avez-vous pas de nid ? Pourquoi vous oublie-t-on sans remords apparents ? Pourquoi, dans tant de villages, vous retrouve-t-on, épaves errantes à la mine piteuse, […] Femmes blanches, au cours de vos voyages, si vous rencontrez de ces lamentables plantes sauvages perdues dans la brousse, songez qu’elles sont greffées de sang européen, qu’elles réclament un tuteur, un jardinier pour leur âme » .

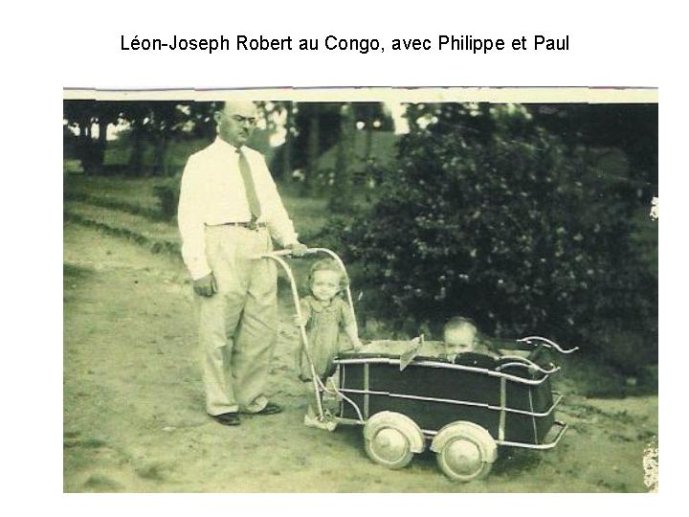

Il n’est pas inutile de rappeler, aujourd’hui, que la première immigration massive d’un continent vers l’autre fut celle de jeunes Européens célibataires, âgés de préférence de 25 à 35 ans qui arrivèrent au Ruanda-Urundi dans l’entre deux guerres. Mon grand-père maternel Léon-Joseph Robert, fils d’un agriculteur des Ardennes, entre au service colonial belge en 1932. Cet ingénieur agronome diplômé de la prestigieuse faculté de Gembloux, n’ a que vingt-quatre ans. Et ce que n’avaient prévu ni l’État ni l’Église, c’est que malgré l’idéologie de ségrégation raciale, des unions sexuelles et sentimentales allaient se nouer entre ces jeunes gens et les jeunes africaines. Dans le cas particulier de Léon-Joseph, ce fut le roi du Burundi, Mwambutsa, petit-fils de Mwezi Gisabo (52),, qui lui présenta une jeune fille de sa famille et de sa région, Muramvya, afin qu’il vive avec elle une union stable. Cette initiative est un exemple rare sinon unique, de la tentative, du côté des Africains, de canaliser ces inévitables unions et d’éviter ainsi aux jeunes filles le fléau de la prostitution qui ravageaient les centres urbanisés du Congo.

Mais devant le scandale du nombre toujours plus élevé de mulâtres, les autorités belges durent se résoudre à prendre, elles aussi, des mesures et c’est ainsi que naquit le fameux débat autour de la « question des mulâtres » que Lissia Jeurissen, dont j’ai beaucoup exploité et cité les travaux sur le sujet, qualifie de« plus délicat tabou ayant secoué l’idéologie identitaire forgée par la colonisation européenne en Afrique » .

Derrière « l’altruisme chrétien de la bienfaisance coloniale huppée » que l’on a vu l’œuvre à Lubunda où mon père fut instruit, se cachait la crainte que cette population « au sort juridique chaotique, devenu un bloc social incontrôlable, puisse faire trembler les assises de la colonie » et parmi les solutions destinées à neutraliser ce phénomène inédit, l’on pensa d’abord à « l’indigénisation des mulâtres, c’est-à-dire à leur disparition naturelle, au fil des générations, dans la masse indigène ». Mais l’on s’émut de la goutte de sang blanc qui coulait dans les veines de ces plantes sauvages et l’on évoqua vers les années ’20, « dans les couloirs du ministère des colonies, la possibilité d’une transplantation systématique des enfants de statut européen en Belgique, sauf qu’une grave question surgit aussitôt : « à ces enfants instruits dans la Métropole à l’égal des enfants blancs, pourra-t-on refuser l’entrée à l’école militaire, à l’université coloniale ? ». Le risque était trop grand, en effet, de voir « des mulâtres accéder à des postes de commandement à l’intérieur du personnel belge de la Colonie ». Finalement, sous la pression des associations caritatives de propagande coloniale comme l’APPM (Association Pour la Protection des Mulâtres), on opta pour la « racialisation » des mulâtres, en décidant de les éduquer dans des institutions qui leur étaient exclusivement réservées, ce qui présentait un intérêt stratégique qu’avait bien deviné le directeur de la mission de Tumba quand il écrit que « ces enfants bien élevés et ayant reçu le plus d’instruction possible rendront à la Colonie de véritables services ». C’est dans le même esprit que Pierre Ryckmans, devenu gouverneur, propose au ministre des Colonies, dans une lettre de 1938, rien moins qu’un rapt légalisé de ces enfants ; il estime, en effet, « qu'il conviendrait que le législateur donnât aux autorités le moyen légal de retirer l'enfant mulâtre du milieu indigène, même si cet enfant n'est pas délaissé, abandonné ou orphelin, en vue de déférer sa tutelle à des institutions philanthropiques qui lui assureront l'éducation de l'indigène civilisé ».

C’est de ce rapt que fut victime ma mère Aline précisément dans ces années-là ; [victime d’un crime contre l’humanité qui restera à jamais impuni]. Son père, Léon-Joseph, était rentré en congé obligatoire en Belgique quand la guerre éclata ; ma grand-mère, restée seule n’eut d’autre choix que de confier sa fille à l’institution pour mulâtres de Save (53), avec l’espoir que son père l’y viendrait rechercher ; pour sa part, elle ne survécut pas à son chagrin et mourut en nous laissant comme seul souvenir un prénom, Cympaye, que porte ma fille Lucie, et le collier que je porte ce soir grâce à la tendre complicité de ma fille qui a bien voulu me le prêter. La guerre, qui avait interrompu les communications entre les deux continents ainsi que d’autres obstacles tout aussi insurmontables, empêchèrent Léon-Joseph de récupérer sa fille comme il l’avait voulu. Quand la guerre s’achève, Léon-Joseph a quarante ans ; il a refait sa vie (54); Philippe naît un an plus tard au Congo (55) suivi bientôt de son frère Paul.

En 1960, la nouvelle famille de Léon-Joseph quitte le Congo, secoué par les « événements » de l’indépendance. Quatre ans plus tard, en 1964, c’est l’émotion des retrouvailles entre Léon-Joseph et sa fille Aline qui trouvera finalement sa place aux côtés de ses frères à l’heure de l’héritage.

À Save, ma mère suit les cours élémentaires dispensés par les « Benebikira » (56),, la congrégation de soeurs noires, fondée en 1913 par Monseigneur Hirth en même temps que les frères joséphites (57) pour dispenser l’enseignement primaire. Mais après la cérémonie de baptême qui couronnait la fin de ses études primaires, ma mère vit brusquement sa scolarité s’interrompre : il n’y avait plus rien pour elle ou plus exactement on attendait qu’arrivassent de Belgique les sœurs blanches chargées d’ouvrir l’année suivante l’école normale où allaient être formées les futures enseignantes du secondaire (58). Dans l’attente, ma mère fut envoyée à Usumbura, la capitale de l’Urundi, pour aider les religieuses de l’école « Stella Matutina » à emmener à la plage les classes de maternelles (59); il lui était interdit, en revanche, d’y suivre l’enseignement secondaire dispensé aux petits blancs de son âge. Je pense bien que ma mère a ressenti quelque légitime fierté lorsque, vingt-cinq ans plus tard, nous nous sommes retrouvées, ma sœur et moi à Duinbergen (60), assises sur les mêmes bancs que la princesse de Ligne, la comtesse d’Ursel et la baronne Fallon et que nous avions en outre, contre toute attente pour certains, de meilleurs résultats scolaires que tout ce Gotha belge.

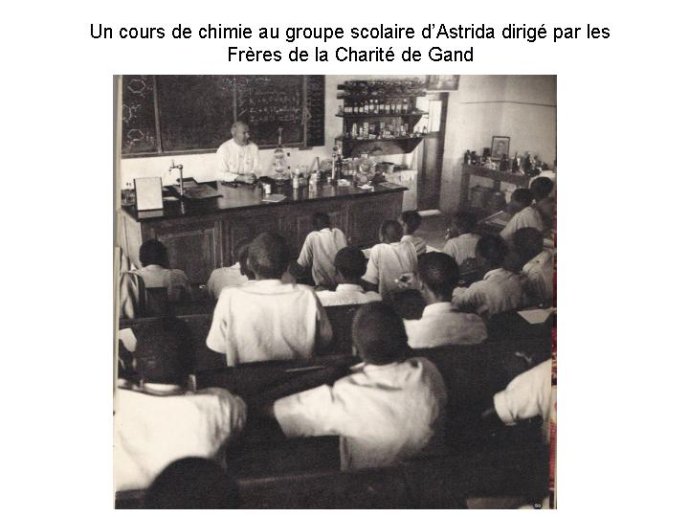

L’instruction de « l’indigène civilisé », pour reprendre l’expression de Ryckmans, fut, quant à elle, doublement discriminatoire puisqu’elle fut non seulement limitée dans son contenu mais encore réservée à une seule partie de la communauté, comme si, dans cette stratégie de domination, la Belgique ne pouvait s’empêcher de transmettre à sa colonie la gangrène de sa propre fracture communautaire. En 1922, le professeur Édouard De Jonghe expliquait à Anvers, aux futurs administrateurs et agents coloniaux de l’université coloniliale d’Anvers que « dans une colonie tropicale où le Blanc ne peut s’établir comme colon et faire souche, il est tout indiqué de songer à la formation d’auxiliaires ». C’est dans ce but que fut créé, en 1929, sous le gouverneur Voisin, le « groupe scolaire d’Astrida »(61). Sa création et sa gestion furent confiées aux frères de la Charité de Gand, selon la convention « De Jonghe » qui en faisait une « école de l’état confiée à l’église ». L’école d’Astrida devait former des auxiliaires de l’administration, comme les candidats-chefs, les assistants médicaux, vétérinaires et agricoles, choisis surtout parmi l’élite traditionnelle, les ganwas, c’est-à-dire les princes de sans ganwas et des Tutsis; elle limitait ainsi aux Hutus l’accès aux fonctions de l’administration coloniale et donc à la vie politique. Baranyanka demanda au gouverneur Voisin de créer à Astrida un cursus général complet qui permette aux élèves d’aller poursuivre leur cycle universitaire en Belgique. Il préconisait ainsi en 1929, en même temps que l’éducation des filles, la formation d’une élite burundaise. Le mandat du gouverneur touchant à sa fin, il n’y eut pas de suite à sa requête.

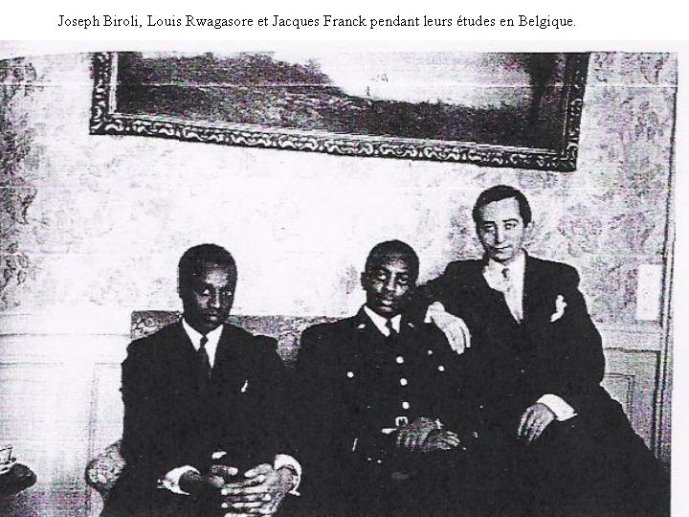

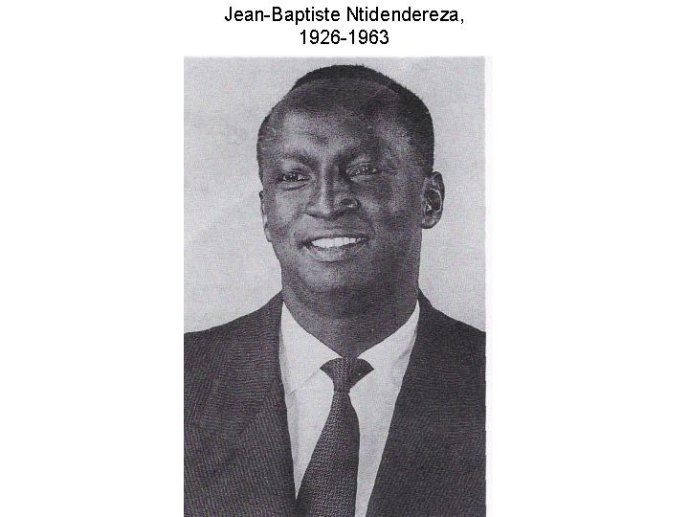

Quand le fils aîné de Baranyanka, Jean-Baptiste Ntidendereza, sortit premier de la promotion 1941 d’Astrida, la Belgique était en guerre ; Jean-Baptiste prit donc ses fonctions de chef qu’il exerça avec passion et compétence (62). Quand à son tour son frère Joseph Biroli sort premier de la promotion 1948, son père décide de revenir à la charge et introduit une demande pour que son fils poursuive ses études en Belgique. Des difficultés surgissent dont le refus catégorique du gouverneur général à Léopoldville, Leo Pétillon. Finalement, sous la pression des Nations Unies qui exigeait que la Tutelle accélère l’émancipation de ses territoires, conformément aux clauses du Mandat B, Pierre Wigny, le ministre des colonies, finit par accepter. Mais quand Biroli arrive en Belgique en 1949, il doit se justifier face aux députés indignés d’une initiative aussi subversive dans une colonie de si bonne entente ; il leur assure alors que Biroli vient d’une famille « amie des Belges » et que la prise en charge financière imposée à ladite famille empêcherait toute émulation ; de fait, seul le fils du roi Mwambutsa, le Prince Louis Rwagasore sera en mesure de rejoindre Biroli, deux ans plus tard, à l’université coloniale d’Anvers (63), celle-là même qui, trente ans plus tôt, avait refusé d’ouvrir ses portes aux « mulâtres ».

En 1955, Biroli obtient sa licence en sciences économiques à Louvain et devient ainsi le premier universitaire de toute la colonie belge: Congo et Ruanda-Urundi confondues. Après une année passée au ministère des colonies il s’inscrit en doctorat entre 1956 et 1958 à Sant’Antonys college, le plus international des collèges d’Oxford et dans ce cadre participe pendant l’été aux fameux séminaires internationaux de Harvard dirigés par Henri Kissinger. Il entre ensuite au marché commun et s’apprête à retourner à Oxford quand il est rappelé d’urgence au Burundi en 1960 pour un destin dont il ignore encore tout et qui lui volera sa vie en même temps qu’une carrière prometteuse d’ économiste surdoué.

En effet, de retour au pays en 1958, le Prince Louis Rwagasore fonde l’UPRONA (parti de l’union et du progrès national) dont les aspirations indépendantises terrorisaient la Tutelle qui brandit une fois de plus l’épouvantail du communisme, notamment après l’initiative du prince de créér des coopératives commerciales indigènes. Le résident du Burundi, Ivan Reisdorff, estime alors « malgré d’évidents inconvénients, la création d’un parti “Baranyanka”, avec l’excellent attelage Biroli-Ntidendereza, [constitue] la meilleure, sinon la seule possibilité de faire échec à Rwagasore” . Baranyanka tente de résister mais il est finalement contraint de prendre la direction du nouveau parti créé par la Tutelle, le PDC, Parti Démocrate Chrétien, avec ses deux fils. Biroli est alors sommé de renter au pays. On connaît la suite, l’UPRONA remportera massivement les élections législatives le 18 septembre 1961 et moins d’un mois plus tard, le 13 octobre, le Prince Louis sera assassiné : l’enquête menée par un procureur belge, Jacques Bourguignon, donnera lieu à un procès dont tout burundais sera exclu; seront jugés coupables les leaders du PDC, Ntidendereza et Biroli, et leurs divers complices. Ils seront condamnés à de lourdes peines mais aussitôt l’indépendance acquise, le 1 juillet 1962, le procès sera révisé et le nouveau jugement sera sans appel : la peine capitale pour les deux fils Baranyanka.

Relisons à rebours cette page d’histoire politique, en revenant d’abord deux ans en arrière, en 1960, lorsque Baranyanka, âgé de 70 ans, n’a d’autre choix que d’accepter la direction du PDC. Biroli, pour sa part va se rebeller et ruer dans les brancards de l’attelage qui le liait à Ntidendereza lorsqu’il prend seul la décision de signer, avec Rwagasore, le 5 juillet 1960, au lendemain de la débâcle congolaise, « la motion des partis du Burundi » suivi du fameux « communiqué à la population du Burundi ». Les deux princes (64) y affirmaient sans ambages et d’une seule voix que « les partis du Burundi, pour l’avenir de leur pays, pour les intérêts supérieurs et sacrés du peuple Burundais [étaient] d’accord d’oublier les petits détails qui les opposent (…)» et de « proposer à l’administration tutélaire un protocole commun pour préparer le Burundi à accéder à l’indépendance dans des conditions meilleures» . Ces documents feront dire aux enquêteurs de l’Onu, que « l’entente cordiale s’établissait spontanément entre tous les Barundi », ils condamneront du même coup la Tutelle je cite à avoir « délibérement saboté ce bienheureux processus de réconciliation » . Ceux qui rouvriront, avec les compétences que je n’ai pas, ce dossier baclé de l’histoire du Burundi, qui est aussi l’histoire de la Belgique et l’histoire tout court devront analyser, avec l’impartialité, ces documents qui remettent en cause la thèse officielle, relayée par la bibliographie la plus récente , selon laquelle « le conflit entre l’Uprona et le PDC était en réalité une rivalité entre deux factions princières, les Bezi et les Batare » .

Huit ans avant sa mort, quand Biroli obtint sa licence en sciences économiques en 1955, il exprima publiquement les ambitions qu’il nourrissait pour son pays; il prônait, à côté de l’industrialisation du pays et de l’étude du droit minier, “l’éducation pour tous et la formation universitaire d’une élite nationale » , réitérant ainsi les vœux paternels exprimés trente ans plus tôt au gouverneur Voisin; la réponse du gouverneur Harroy l’indigna, qui ne laissait espérer « que des écoles de médecine véterinaire et d’agronomie dépendant de la future université d’Elisabethville au Congo » .

Ce n’est qu’en 1963, l’année même de sa mort tragique, que le rêve de Biroli se réalise: l’université du Burundi est créée, qui allait former les nouvelles élites du pays parmi lesquels son neveu : Jean-Marie Ngendahayo. En reprenant à son compte le lourd héritage familial, Jean-Marie allait s’attacher à ce qu’il lui transmettait de meilleur, se consacrant à la politique avec la même passion que son oncle et parrain Jean Ntidendereza (65) et cherchant à garder l’esprit critique d’un Biroli. Mais dans une nation née dans le sang des siens, Jean-Marie comprit, avec d’autres, que l’instauration de la démocratie passait nécessairement par la promotion des droits de l’homme ; c’est ainsi, qu’après un court passage dans l’enseignement, il participe à la création de la première ligue des droits de l’homme au Burundi ; et quand vient l’espoir de la démocratie, ce ganwa de lignée princière, combattant tout préjugé ethnique, entre en politique, comme ministre député, dans le gouvernement du premier président hutu élu démocratiquement, Melchior Ndadaye. Après l’assassinat du président, c’est le temps cette fois des négociations pour la paix, auxquelles Jean-Marie participe comme ministre d’état chargé des relations extérieures et de la coopération internationale diapo(66). Échappant de justesse à un attentat dans sa circonscription, il connaîtra dix ans d’exil puis le retour au pays, pour piloter comme ministre de l’intérieur, les élections législatives et présidentielles d’août 2005 ; réélu à l’assemblée nationale, sa lutte contre l’intransigeance politique de son propre parti lui vaut aujourd’hui un second exil dans lequel il s’apprête à reprendre l’enseignement universitaire tout en poursuivant sa lutte pour les droits de l’homme.

Ainsi s’achève, avec oncle Jean-Marie, le long et douloureux processus d’accès libre, fraternel et égal à l’instruction dont bénéficie aujourd’hui la génération de ses filles (67), qui est également celle de ma fille (68-74) et de tous ses cousins et cousines, petits et grands, proches et lointains, encore aux études ou déjà au travail, véritables citoyens d’une humanité plurielle et généreuse, à qui je dédie avec amour les pages imparfaites de cette biographie familiale.

Et pour conclure cette biographie, revenons à mes parents qui eux aussi se rebellèrent à des destins imposés mais de manière pacifique et toujours sans haine, d’abord en échappant à ces « unions conjugales assorties » qu’organisaient leurs institutions respectives, conséquence inévitable de la « racialisation » des mulâtres. Ils firent un mariage vraiment romantique dont voici l’histoire ; une certaine Madeleine, mulâtresse aussi qui avait connu ma mère à Save, avait dit à mon père, rencontré plus tard, qu’il lui faudrait épouser Aline, le jour où il déciderait de convoler. Mais elle avait alors douze ans. Quelques années plus tard, Pierre se rendit à Save (75), où son charme ne tarda pas à détourner Aline de sa vocation religieuse, malgré les larmes des sœurs blanches(76); ils se marièrent (77), et parmi les invités à la noce figuraient en bonne place Mawouwa et Saidati, les femmes qui avaient élevé mon père, et le couple Palmers qui l’avait instruit, nouvel de solidarité et d’humanité paradoxale .

Mes parents refusèrent également de quitter le Rwanda, quand les associations chrétiennes caritatives comme l’ APPM coordonne, à la veille de l’indépendance, avec les gouvernements, la déportation de tous les mulâtres vers Belgique où ils sont adoptés par des familles en mal d’enfants sur la foi d’un acte d’abandon signé d’une croix par des mères illettrées ; et tandis qu’ainsi se diluait en Belgique, dans la masse européenne, toute trace de sang noir, toute trace du péché colonial, en Afrique on venait de rayer d’un seul coup, de la population des colonies belges, une génération entière d’enfants mulâtres.

Quinze ans plus tard, quand le père Delooz qui avait organisé les adoptions en pays flamand, revint en visite au Rwanda, avec d’autres belges, plusieurs de ces enfants volés, devenus grands, firent aussi ce voyage à la recherche de leurs racines (78).

Restés au Rwanda, mes parents assisteront en 1959 au premier génocide des Batutsis, dans lequel l’Église allait perdre une première fois son âme. Dans ce pays traumatisé, ils décideront de vivre leur vie et d’agir pour leur pays quand l’occasion se présentera, comme en 1975, quand l’ONU déclare l’année internationale de la femme. Ma mère est alors choisie comme président (79) car elle avait la nationalité rwandaise, malgré l’absence d’une des trois infications ethniques sur sa carte d’identité (« mututsi», «muhutu » et « mutwa »). Et quand le président de la République Habyarimana (celui dont la mort a déclenché en 1994 le second génocide des Batutsis) la félicitera au terme d’une une année pleinement réussie (80), et voudra la récompenser, Aline lui demandera à trois reprises et obtiendra finalement la libération de toutes les prostituées qui avaient été raflées dans le pays au cours de cette même année de la femme, dans un but d’édification morale ; elles avaient été enfermées dans la prison centrale de Gitarama où ma mère avait réussi à faire acheminer des stocks de lait en poudre pour les nourrissons incarcérés avec leurs mères. Le jour de leur libération, après une nuit de fête, ce fut, devant notre maison, le ballet incessant de bus envoyés par toutes les préfectures pour ramener chez elles les femmes et les enfants vêtus des petits habits que nous avions confectionné tout l’été, mes sœurs et moi, sur la « Singer » à pédales de maman. Aujourd’hui encore, les femmes au Rwanda se souviennent des discours de maman (81), comme l’actuelle propriétaire de notre maison de Gitarama qui à l’époque était une jeune fille de notre âge.

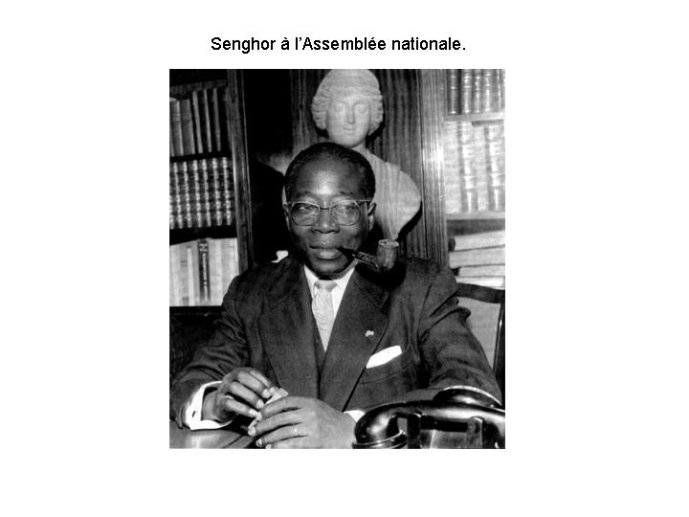

Mes parents, dont on avait voulu faire des enseignants « utiles à la Colonie », devinrent au contraire des commerçants prospères en créant la minoterie du Rwanda-Burundi, la MINORUDI qui transformait le manioc en farine. Mais l’aventure faillit mal tourner le jour où la nationalité française de mon père, lui fut cette fois préjudiciable, puisque son nom figurait en première place sur la liste, établie par la Sûreté, des riches commerçants étrangers à expulser du pays. Quand le président Grégoire Kayibanda demanda au général Habyarimana, qui n’était alors que le chef de la sûreté, s’il savait qui était Vagenheim et que ce dernier répondit que non, il lui apprit que Vagenheim c’était la société Minorudi qui nourrissait l’armée qu’il commandait et toutes les prisons du pays. Le lendemain, mon père fut acclamé à Kigali comme un sauveur par les commerçants dont le nom figurait sur la liste qui avait été purement et simplement déchirée par le président. Mais plus tard, quand les pressions se multiplièrent, [quand, malgré la nationalité rwandaise de ma mère, la goutte de sang français commença à irriter les Rwandais, et qu’il était trop tard pour aller recommencer leur vie en Europe] mes parents décidèrent d’aller au Gabon riche en pétrole, un pays non seulement « ami des Français », mais aussi « ami des mulâtres », puisque nous découvrîmes avec stupéfaction, qu’une grande partie de l’élite étaient précisément composée de mulâtres ; ceux de la génération anéantie dans les colonies belges dont mes parents étaient de rares rescapés ; stupéfaction encore quand mon père découvre que toutes les secrétaires de son ami mulâtre étaient des blanches et stupéfaction toujours quand il entend ce même ami s’extasier, dans sa voiture climatisée, sur le courage des travailleurs polonais creusant des canalisations en plein soleil, c’est-à-dire à l’heure où les Gabonais font la sieste. Pour nous aussi, les enfants, considérés jusque-là comme des noirs en Belgique et comme des blancs au Rwanda, nous découvrions un monde pluriel, ce groupe de nos amis multicolores, composés de mulâtres, de noirs et de blancs (82) qui nous emmenaient danser l’été dans les boîtes branchées de Libreville, au grand scandale de mes parents et qui nous invitaient, l’hiver, loin de tout contrôle parental cette fois, dans les résidences somptueuses de leurs parents ministres, du côté de l’avenue Foch, ou dans celle de l’ambassadeur à Rome où l’on passait les fêtes de Noël; mais ce qui nous éblouissait, bien plus que les ors de cette jeunesse, c’étaient que ces jeunes qui avaient intégré Centrale, HEC ou Normale Sup, entraient dans ces fabriques de l’élite française, non pas en pionnier, mais après leurs parents et même après leurs grands-parents, ceux des générations de Senghor (83), de Césaire et qui était aussi celle de Baranyanka ; mais tandis que leurs grands-parents siégeaient à l’Assemblée nationale pour y défendre les intérêts de leurs pays, leurs homologues belges s’opposaient à l’entrée de Biroli à l’université et faisaient que les trois colonies belges (Congo, Rwanda et Burundi) allaient accéder à l’indépendance avec moins de six universitaires.

Après le Gabon, quand l’âge et la maladie devinrent trop lourds à assumer, mes parents décidèrent de se rapatrier en France, où ils avaient cotisé toute leur vie sans jamais y mettre les pieds, sauf en vacances; une patrie que le lorrain Frédéric Vagenheim, né lui aussi loin de la France, en Catalogne et qui repose désormais au Burundi, leur avait offert en héritage pour eux et pour leurs descendants, le jour où il décida, envers et contre tous les préjugés racistes de son époque, de donner à son fils bien aimé, né d’une mère noire, son nom et sa nation.

Conclusion

Entre deux continents, entre divers pays, Rwanda, Burundi, Gabon, Belgique, Italie, France et Royaume-Uni, au contact de plusieurs religions, participant à deux « races », comme on disait autrefois, au milieu de bien des soubresauts de l’histoire, par mon existence personnelle comme par l’héritage, pleinement, passionnément assumé, d’une histoire familiale qui fut une odyssée et aussi, parfois, une Iliade, j’étais donc préparée, sinon prédestinée à découvrir l’humanisme et à travers l’exemple de mes parents, le combat pour l’humanisme, une lutte constante contre injustice et discrimination, tenace mais sans acrimonie à l’égard des dominateurs ou même des réticents, combat pour la reconnaissance, la dignité et l’épanouissement de tout être humain. Mais un autre facteur déterminant est intervenu : la matrice africaine : l’Afrique que l’auteur latin Juvénal qualifie de « nutricula causidicorum » , la nourrice des avocats ; elle m’a nourrie de mots pendant les sept premières années de ma vie qui furent exemptes de tout apprentissage de l’écriture et de la lecture ; la parole déclamée de sa poésie héroïque et populaire, aujourd’hui unanimement admirée, que nous récitaient inlassablement les boys (et dont je vous lirai un extrait, à la fin de la conférence). En découvrant Virgile et ses chants amébées, structurées comme nos énigmes et devinettes appelées « ibisakuzo », et les images d’Homère qui sont celles de la poésie pastorale rwandaise, j’ai eu la révélation que la lyrique gréco-romaine était elle aussi avant tout une poésie orale et c’était comme si mon enfance ne s’était jamais interrompue.

À la question que pose le titre du présent cycle de conférences, et que je reformulerais pour ma part ainsi : « quelles humanités pour quel humanisme ? », je voudrais répondre que l’univers de l’empereur Hadrien et celui de son modèle, Alexandre le Grand, s’étend désormais bien au-delà de l’Inde et s’est ouvert à d’innombrables cultures. L’homme moderne, celui qui appartient à une humanité désormais plurielle, qui ne connaît plus les frontières, a besoin, selon moi, qu’on lui enseigne les humanités plurielles ; celles qui lui révéleront, à côté de l’Homère grec et du Virgile latin, les Homères et les Virgiles de la littérature rwandaise et des autres littératures, mais aussi les autres mythologies, les autres philosophies et toute autre expression spirituelle et artistique ; des humanités plurielles élaborées à partir des instruments et des disciplines forgées par les « humanités anciennes », notamment la philologie et qui seront enseignées par des hommes et des femmes animés de la « curiositas » qui mène à la connaissance et à l’amour de la culture de l’autre. C’est comme symbole de ces humanités plurielles que je désire vous faire connaître un poème et un chant acocmpagné d’un instrument à cordes « inanga » de la lyrique pastorale rwandaise.

Appendice : Lecture de l’ode bovine de Ndangamira (avant 1893)

La poésie pastorale chante les troupeaux de la race inyambo organisés en armée bovines; c’est une poésie guerrière dans laquelle les vaches sont comparées à des amazones armées de deux javelines; elles sont divisées poétiquement en deux clans qui se livrent une guerre perpétuelle, sous l’aspect de la beauté. Le roi nommait les chefs des milices bovines et quand le troupeau était attaqué, c’était le pasteur qui recevaient les coups de javelines. Le troupeau chanté dans ce poème suit fut emportée par la peste bovine en 1893. L’aède compositeur fut Ndangamira, fils de Muyoboke. Dans cette ode, c’est le pasteur en chef Semuhire qui va être attaqué, puis blessé dans sa fuite; la javeline qui l’atteint est barbelée et la question qui se pose aux parents est de savoir comment l’enlever; l’aède détourne les parents de cette tentative qui ne ferait que torturer l’homme blessé à mort; la javeline devenue bête féroce, dévore sa proie sous les yeux admirateurs du poète. Après le poème, on entendra un extrait du chant des bardes qui accompagnaient leur récitation de l’instrument à cordes appelé “inanga” .

La lancière qui étanche la soif de sa vivacité

Tandis que les Armées poursuivent les fuyards,

(Souche) du Jour-éclatant, race aux coups mortels,

FOUDRE SUREXCITÉE, de robuste complexion

5 qui fonce sur l'avant-garde!

Aux foudres elle donne le signal d'éclater

dès leur apparition dans les airs.

Le krall du fils de Mutabura,

Dès qu’elles l’atteignirent, elles l’encerclèrent,

10 Et ceux qui en sortirent furent exterminés,

Tombant au milieu de puissantes Amazones.

Parmi eux, la Favorisée de succès fit son choix,

En brandissant sa Bâillonneuse-des-batailles,

Zagaie à la reluisante lame de fer,

15 Emmanchée d’un bois solide

Trié parmi les meilleurs du Bugoyi,

Tout hérissée de braises ardentes.

Dès que Semuhire se montra,

Elle la lui planta dans le dos.

20 Le trait perfora de toute la largeur des crochets

et la lame refusa qu'il le transperçât de part en part :

elle campa à l'intérieur, dans le sein:

s'y installant, elle devint comme une poutre.

Il répandit son sang rouge vif,

25 et la javeline se réserva exclusivement ce régal.

Elle s'en rassasia et s'en imprégna,

son volume s'en .gonfla

de manière à pouvoir obstruer les entrées.

Pour le retirer du corps on s'assemblait,

30 lorsque je criai à tue-tête:

« puisque le bout du trait est caché à vos yeux, dis..je,

sur lui s'étant refermée la peau du corps,

c'est inutilement que vous allez élargir la blessure!

le coup est l'héroïne redoutable

35 d'entre les Adoratrices-des-hauts-faits ! »

Du corps on renonça à retirer la javeline:

elle s'étala sur la dépouille mortelle ;

elle s 'y reposa et poussa des. rugissements;

elle ne voulut pas faire place aux oiseaux de proie

40 qui tentaient d’arriver sur les lieux du combat.

Comme je la contemplais foulant aux pieds son vaincu,

Et l’entamant de bon appétit :

« Menée pâturer que tu es par une triomphatrice, lui

dis-je,

Je crois qu’à jamais ta faim est apaisée ! »

45 C’est de la sorte qu’elle abreuve ses traits,

La nommée Passionnée-des-hauts-faits.

Liens

Dans la même collection

-

Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? - Jean-Hugues Barthélemy

BARTHéLéMY Jean-Hugues

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? par Jean-Hugues Barthélemy, Recherches contemporaines de la philosophie, Paris 8

-

Un humanisme est-il encore possible ? - Rémi Brague

BRAGUE Rémi

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Un humanisme est-il encore possible ? par Rémi Brague, Philosophies grecques, médiévales et orientales, Sorbonne

-

Les humanités réactionnaires - Thierry Ménissier

MéNISSIER Thierry

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Les humanités réactionnaires par Thierry Ménissier

-

Les humanités aujourd'hui - Marc Fumaroli

FUMAROLI Marc

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Les humanités aujourd'hui par Marc Fumaroli

-

Humanités pour le post-humain - Yves Michaud

MICHAUD Yves

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Humanités pour le post-humain par Yves Michaud

-

Pourquoi défendre les humanités ? - Agnes Joste

JOSTE Agnès

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Pourquoi défendre les humanités ? Par Agnès JosteLettres classiques, Lycée Claude Monet, Le Havre

-

La moraline et les moralistes - Jean-Charles Darmon

DARMON Jean-Charles

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" La moraline et les moralistes par Jean-Charles Darmon La tentation a souvent été grande de légitimer l’enseignement de

-

Actualités de Cicéron - Clara Auvray-Assayas

AUVRAY-ASSAYAS Clara

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Actualité de Cicéron ? Par Clara Auvray-AssayasLangues et littératures anciennes, Université de Rouen, IUF

Sur le même thème

-

La continuation des fastes d’Ovide par les Dijonnais Claude-Barthelemy Morisot : l’analyse stylomét…

La présentation commencera par une brève contextualisation de la recherche: Claude-Barthélemy Morisot (auteur Dijonnais du XVIe siècle) a complété l’œuvre de fastes d’ovide, en écrivant les 6 livres

-

Entretien avec Sarah Orsini

ORSINI Sarah

MARLHOUX Romane

Entretien avec Sarah Orsini par Romane Marlhoux pour le projet EVEille.

-

Histoire de la pédophilie Avec Anne-Claude Ambroise Rendu

Véritable baromètre des mœurs, les réactions au crime sexuel sur enfant esquissent l’histoire morale, culturelle et juridique d’une longue indifférence envers les agressions sexuelles, même lorsqu

-

Influenceur… un nouveau métier ? avec Anaïs Szkopinski

Depuis quelques années, les vidéos d’influenceurs fleurissent sur la toile. S’adressant à leurs communautés, à des followers, ils exposent leurs avis sur des produits ou des services, s’inscrivant

-

DIALOGUE INTER-ATLANTIQUE SUR LES QUESTIONS DE RACE ET RACISME (avec John SOLOMOS dans le cadre du …

Séminaire Racisme et Antisémitisme | Mercredi 6 janvier Séance du séminaire Racisme et antisémitisme : perspectives globales, nationales et locales par John Solomos (Université de Warwick)

-

THE LONG STRUGGLE FOR RACIAL JUSTICE IN THE UNITED STATES (avec Tom SUGRUE dans le cadre du séminai…

SUGRUE Thomas J.

Le séminaire de la Plateforme internationale sur le Racisme et l’Antisémitisme (PIRA) entend aborder le racisme et l’antisémitisme comme des phénomènes à la fois globaux, nationaux et locaux, et

-

Swimming up the waterfall: Researching the permanence and ephemerality of 4chan/pol/

BACH Daniel

Swimming up the waterfall: Researching the permanence and ephemerality of 4chan/pol/ From Anonymous to QAnon and LOLcats to Pepe the Frog, the infamous forum 4chan has continued to act as a fertile

-

« PAUVRE PETIT BLANC » (par Sylvie LAURENT dans le cadre du séminaire PIRA)

LAURENT Sylvie

Sylvie Laurent présente son livre Pauvre petit Blanc (Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2020). Elle y dévoile les origines d’un mythe : le supposé déclin et la prétendue stigmatisation

-

L'Odyssée du Geek, trajectoire d'un mot et d'une culture

Du 27 au 28 juin 2020, l'équipe organisatrice du Bordeaux Geek Festival a transposé son événement en virtuel en raison des conditions sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19. Sur la plateforme

-

Prothèses et humains augmentés

Du 27 au 28 juin 2020, l'équipe organisatrice du Bordeaux Geek Festival a transposé son événement en virtuel en raison des conditions sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19.

-

Présentation, état des lieux, rétrospective et ambitions du projet RESET

Le 10 avril 2019, la Chaire RESET fête son deuxième anniversaire en organisant une journée d'étude sur les Mutations des systèmes électriques entre perspective sociétale et coopération(s)

-

Une approche spatiale de la déportation des Juifs de France

PINOL Jean-Luc

par Jean-Luc Pinol, professeur émérite d'histoire à l'ENS Lyon, sur la base de ses travaux et de son établissement de plusieurs sites d'information géographique. Jean-Luc Pinol nous fait partager ce