Chapitres

- Présentation de Yves Michaut01'21"

- Introduction00'43"

- Qu'est ce que la culture16'38"

- Humanismes et humanités35'51"

- Le post-humanisme20'48"

- Questions16'55"

Notice

Humanités pour le post-humain - Yves Michaud

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?"

Humanités pour le post-humain par Yves Michaud

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 682e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 15 octobre 2008 Yves Michaud : « Humanités pour le post-humain? »

Je procéderai de la manière suivante Je partirai d'une définition de la culture, puis je définirai à partir de là l'humanisme et les humanités européennes. J'examinerai ensuite ces idées dans le contexte contemporain et notamment par rapport à celle de post-humain. Je m'interrogerai pour finir sur les perspectives de l’humanisme aujourd’hui. 1) Et d'abord qu'est-ce que la culture ? Nous pouvons partir de quelques définitions aisément acceptables. En un sens large, la culture, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une forme de vie humaine. Donnons des exemples. Il y a la forme de vie des agriculteurs sédentaires, celle des marins pêcheurs, celle des hommes d'affaire internationaux, celle des groupes d'expatriés ou des immigrants d’une origine donnée dans un pays – les Haïtiens de New York, les Maliens en France. En ce sens large, une culture correspond au mode de vie d'un groupe et elle comporte des éléments variés et différents : des habitudes alimentaires, des modes vestimentaires, des formes de travail, des comportements sexuels, des habitudes horaires, un code de l'honneur, une ou des langues avec des sous-parlers, éventuellement des productions artistiques ou des modes de consommation artistique, etc., etc. La culture au sens large recouvre tous les aspects de la forme de vie, depuis les plus ordinaires jusqu'aux plus élaborés. Les formes de vie humaine sont très nombreuses, pour ne pas dire innombrables parce qu'il y a des groupes humains innombrables et de taille variable. Certaines cultures sont celle de petits groupes d'initiés (les hackers, les gothiques), ou bien de survivants d'une époque en voie de disparition (les bergers de transhumance). D'autres cultures sont nationales et, pourquoi pas aujourd'hui, mondiales, parce qu’elles concernent des groupes beaucoup plus larges. Il y ainsi une culture mondiale des supporters de football (avec des variantes locales) et une culture rock, pop ou techno des jeunes tout aussi mondialisée. Cette définition large de la culture est une définition culturaliste qui ne fait pas au départ de différence entre haute culture et culture populaire. Tout groupe a sa culture. D’autre part, nous avons une autre idée de la culture, celle de la Haute culture, une notion élitiste et « cultivée ». Nous avons ainsi dans la culture européenne des formes d'expression littéraire ou musicale (le roman, le cinéma, l'opéra, etc.), dont on peut expliciter les valeurs qui les gouvernent et qui, lorsqu'elles sont pleinement réalisées, donnent naissance à des chefs d'œuvre. Ma conviction est que la culture en ce sens "élevé" n'est rien d'autre que l'ensemble des valeurs sous-jacentes aux formes de vie du premier sens, mais raffinées et élaborées. Les romans de Joseph Conrad, par exemple Typhon ou Le Nègre du Narcisse, sont des idéalisations de la culture de la marine au long cours et des réalisations supérieures aussi bien du roman d'aventure que du récit de marin. Une "grande cuisine" gastronomique est la réalisation des valeurs supérieures de modes culinaires présents dans la culture au sens large. La haute culture n'est donc pas uniquement la haute culture de l'Europe, des intellectuels ou des classes cultivées ou raffinées. Elle peut naître dans tout groupe comme élaboration et réalisation des valeurs supérieures présentes dans sa culture au sens large. Ici encore prenons des exemples. Il y a, par exemple, aujourd'hui une haute culture du graffiti qui correspond à l'élaboration des valeurs présentes dans la culture populaire des jeunes graffiteurs. Dans une conférence sur l'art contemporain, je me suis retrouvé il y a peu à côté d'un spécialiste du graffiti, qui décrivait en détail les qualités d'un bon graffiti (format, couleurs, geste, absence de valeur commerciale, risque pris pour le faire) et affirmait que cela n'avait vraiment rien à voir avec l'art des gens prétendument cultivés des musées… Pour lui, il y avait à l’évidence une haute culture du graffiti et du tag, mais ce n’était pas notre haute culture. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur les fonctions de la culture, car ma position n’a rien d’original et rejoint celle de la plupart des auteurs récents, par exemple celle de Habermas. Une culture est une sorte de milieu second ou intermédiaire grâce auquel le groupe humain s’organise et organise sa relation au milieu tout court, à ce qu'on serait tenté d'appeler la nature ou l'environnement si, en fait, la culture n'intervenait dans la définition même de cette nature et de cet environnement et rendait impossible de parler d'un environnement "nu" ou "brut". Pour continuer avec l'exemple de la culture de la mer, l'ensemble des caractères de la forme de vie du marin unit le groupe et sert d'intermédiaire entre le groupe à bord du navire et l'élément naturel qui s'appelle "la mer". Cette culture lui fait nommer de certains noms très techniques les vents, les courants, les poissons, les dangers. On se trompe si on pense qu'il existe quelque part une mer à l'état brut, un élément véritablement naturel. La culture maritime opère comme un second milieu au sein duquel les hommes entrent en relation, communiquent et affrontent collectivement "la nature marine". Cela veut dire qu'une culture est toujours collective et qu'elle enveloppe beaucoup d'éléments symboliques notamment pour ce qui concerne la transmission. La culture, c'est l'ensemble des conventions symboliques qui règlent et aménagent le rapport du groupe humain à son environnement. Ce point est encore plus net si l'on considère la culture technique ou la culture du corps. Les hommes sont des animaux qui ont inventé des outils et savent se transmettre les techniques de fabrication et d'utilisation. Avec un outil qui s'appelle une herminette un homme peut creuser, seul, un tronc pour faire une pirogue. Encore faut-il que certains dans le groupe sachent faire des herminettes et que les autres aient appris à s’en servir. Même les postures physiques pour utiliser un outil, pour dormir ou pour se reposer sont apprises culturellement. La culture est donc faite de conventions symboliques, ce qui veut dire de définitions et de règles pour mener des activités : on y trouve pêle-mêle des recettes de cuisine, des savoir-faire concernant les gestes physiques à connaître pour utiliser un outil, élever des animaux, collaborer avec d'autres hommes, des règles de courtoisie et des codes d'insulte, etc., des critères artistiques pour définir un récit, une épopée, une peinture religieuse, etc., etc. A partir de là on peut comprendre aussi à quoi servent les valeurs de la haute culture : elles servent de modèles pour transmettre et enseigner les conventions. Elles nous disent comment doivent être les choses, comment il faut les faire, comment elles doivent être quand elles sont bien faites. Ainsi pour une recette de cuisine ou une règle artisanale : elle dit comment préparer un plat ou faire un objet "culturellement correct" et elle sert évidemment à transmettre la règle aux membres du groupe. La culture a donc, dans les deux sens que j'ai distingués, une valeur d'adaptation : elle permet aux nouveaux venus d'apprendre les formes de vie du groupe. Elle permet aussi d'aménager le rapport avec le milieu. Il faut souligner qu'on peut pousser très loin le raffinement et la sophistication des valeurs à la base d'une culture. Jusqu'à l'excès ou à la bizarrerie, comme dans la poésie baroque, la gastronomie maniériste, la politesse snob, etc. Les éléments d’une culture peuvent être autochtones, propres au groupe et endogènes, mais ils peuvent aussi être empruntés, importés, bricolés à partir des rencontres, invasions, explorations et découvertes. Il n’y a pas de pureté de principe d’une culture : c’est plutôt une affaire d’utilité et de convenance. Les hommes font flèche de tout bois pour organiser leurs relations et leur adaptation au milieu. Parfois certains puristes ou certains traditionalistes veulent réduire ou interdire les emprunts, d’autres au contraire élargir et innover. Tous les cas de figure ont existé. 2. Qu’est-ce que l’humanisme ? Qu'est-ce que les humanités? A partir de là je définirai l’humanisme comme une forme supérieurement élaborée de culture propre à un monde européen qui est allé chercher une partie de ses valeurs et de ses outils dans la culture antique et qui a donné naissance à des formes de sociabilité et de communauté politique proprement européennes. L’humanisme est né au XVème siècle en Italie, en Hollande, en France, en Allemagne : c’est une culture foncièrement européenne. Je ne retracerai pas en détail l’histoire de cette construction. Elle a été présentée dans d’autres conférences, notamment celles sur l’humanisme romain. La construction de l’humanisme commence avec l’humanisme antique et notamment l’idée cicéronienne d’humanitas. Il s’agit de définir ce qui distingue l’homme des animaux, des sauvages, des barbares, ce qui arrache l’homme à son état naturel. Cette nature supérieure de l’homme n’est pas donnée mais acquise et conquise à travers l’éducation, la discipline, la communication avec autrui. D’où la nécessité de puiser aux sources des lettres et des arts libéraux, d’apprendre la rhétorique et la grammaire, mais aussi la poésie et l’histoire, la philosophie morale, d’apprendre aussi ce qui concerne la formation à la vertu et l’apprentissage des modes de vie sages. Là sont les humanités. Deux choses occupent une place essentielle dans l’humanisme : la qualité de la relation avec les semblables, également membres du genre humain et ayant la même humanité, et la qualité de la communication avec autrui. Du point de vue de la sociabilité, l’accent est mis sur la solidarité, la justice, la compassion et la clémence qui s’opposent à la dureté et à la cruauté « inhumaines ». Du point de vue de la communication, l’accent est mis sur les qualités d’expression et de persuasion (la rhétorique) et sur les qualités de politesse et d’urbanité (l’art de l’échange et de la conversation). Tout cela nécessite des apprentissages et la pédagogie est au centre du projet humaniste. Il s’agit de transmettre des savoirs et des habitudes vertueuses à travers les studia humanitatis et les litterae humaniores, à travers les sciences de l’esprit et les « humanités ». La finalité n’est toutefois pas érudite mais morale et pratique : il s’agit de permettre à l’homme d’atteindre la forme supérieure de l’humanité grâce à ses capacités d’apprentissage et à sa plasticité. Tel est le noyau conceptuel de l’humanisme. A partir de ce noyau, des orientations différentes ont pu se faire jour. Quand on insiste plus sur la sociabilité, sur la vie en commun dans une société bonne, les valeurs qui prévalent sont celles de la justice, de la modération et de la bienveillance. Quand s’ajoutent les thèmes chrétiens de la fraternité et ceux socialistes de l’égalité, on aboutit à la variante d’humanisme compassionnel qui s’étale aujourd’hui. La pédagogie porte alors sur la sensibilité plutôt que sur la connaissance et fait plus appel aux arts qu’à la philologie. Rousseau constitue une étape marquante sur ce chemin, mais il faut être conscient que la revendication d’égalité n’est pas caractéristique de l’humanisme et que, de même, les éléments chrétiens ne font pas bon ménage avec le noyau central de la position humaniste dans la mesure où, pour les Chrétiens, l’homme n’a de dignité qu’autant que Dieu a bien voulu lui en donner – et parfois pas du tout. Quand on insiste plus sur la communication des esprits cultivés, on a affaire à un humanisme paradoxalement égalitaire et élitiste : chaque homme est appelé à l’humanité mais seuls ceux qui la réalisent pleinement deviennent véritablement humains. La doctrine kantienne de l’humanité comme fin de l’homme s’élevant au-dessus de sa nature empirique résume clairement cette idée. L’homme doit en quelque sorte sculpter son humanité et ce n’est pas donné à tout le monde de réussir. Quelle que soit l’orientation, l’humanisme est une culture – culture de la sensibilité, culture du savoir, culture de l’humanité. Cette culture a besoin d’être transmise à travers des échanges de lettres (philologie), des spectacles (les arts), des entretiens et conversations (la politesse et les manières). La réalisation de la vertu humaine supérieure est à ce prix. Malgré les nuances déjà apportées en cours de route, cette présentation est idyllique et doit être corrigée. Pour plusieurs raisons. D’abord elle passe sous silence le fait que l’humanisme fut le propre d’une aire culturelle définie et limitée. Nos humanités et notre humanisme sont des créations gréco-latines, européennes, liées à la civilisation du livre et de l’écriture. Rien d’étonnant donc à ce que ces conceptions soient remises en cause par l’ouverture aux autres cultures du monde. Ensuite elle correspond à certaines formes d’organisation sociale et donc de hiérarchie et de domination. Sans remonter jusqu’à l’esclavage grec ou latin comme condition du loisir humaniste laissant le temps de se cultiver, l’humanisme est une affaire de clercs, d’hommes de parole, de précepteurs, de professeurs et d’orateurs, tous ordres qui ont un rôle central dans l’organisation politique de l’Europe, aussi bien comme conseillers et précepteurs des princes, que comme hommes politiques eux-mêmes. Songeons au rôle des philosophes du XVIIIème siècle, à celui des avocats sous la Révolution française, au personnel politique de la IIIème république, la république des professeurs. Enfin, l’humanisme refoule une partie importante de la nature humaine. Par définition et par la nature même de son projet, il refoule l’inhumanité, tout ce qu’il y a de d'animal et de naturellement monstrueux en l’homme. Mais il refoule d’autres choses encore : l’irrationalité et la passion, mais aussi bien le religieux. A tous ces égards, il y a une sorte de médiocrité, au sens étymologique, de l’humanisme qui défend des positions mesurées, tempérées, l’idée d’un être humain équilibré et cultivé. Cette première approche des concepts de culture et d’humanisme fournit le fil conducteur de ma réflexion. Quand on parle de culture, il faut évidemment savoir de quel groupe on parle puisqu’il n'existe pas une culture humaine unique mais des cultures. Un groupe très minoritaire ou en voie de disparition peut vouloir préserver à tout prix sa culture. Il fait d'ailleurs partie des valeurs de notre culture mondialisée actuelle de penser que cette volonté de particularisme est bonne, alors qu'au XIXème siècle on ne jurait que par l'universalisme. C'est un premier aspect de notre problème avec l'humanisme en tant que culture européenne supérieure. Il a constitué une forme de culture dominante, mais cette domination est aujourd'hui battue en brêche aussi bien par en-dessous que de l'extérieur, deux expressions qui doivent d’ailleurs être prises avec précaution car le dessous n’est pas forcément dessous au sens d’inférieur et l’extérieur n’est pas non plus forcément extérieur au sens d’absolument étranger. Par en dessous, la remise en cause de l’humanisme tient aux revendications de groupes multiples à faire valoir leur culture comme aussi estimable que la culture humaniste. Les malentendus et affrontements entre François Marin, le professeur de lettres, et ses élèves arc-en-ciel dans le film Entre les murs de Laurent Cantet sont exemplaires de ces conflits entre groupes et de ces compétitions entre cultures, comme on le voyait déjà dans les exercices rhétoriques de la Zazie de Queneau. J’ai par moments l’impression que les partisans des humanités sont aujourd’hui dans une position de groupe minoritaire défendant de manière dépressive ou résignée une culture supérieure fragilisée et contestée. De l’extérieur, la remise en cause n’est pas moins violente du fait de ce qu’on nomme banalement la globalisation mais qu’il vaudrait mieux nommer ici l’ouverture à la pluralité des cultures. Le thème de cette série de conférences ne dirait rien du tout à un Chinois et évoquerait quelque chose de tout à fait différent pour un Japonais. Sans tomber dans la maladie de la culpabilité, il faut avoir l’honnêteté de reconnaître avec Paul Veyne que l’humanitas latine qui a servi de modèle à nos humanités et à notre humanisme fut indissociable de l’impérialisme romain et de la diffusion des valeurs culturelles romaines, notamment celles du mos maiorum. Ces premières remises en cause sont des remises en cause qu’on peut qualifier d’empiriques et de factuelles : le monde change ; les horizons s’élargissent, des groupes sociaux variés et dénués désormais de toute révérence revendiquent le droit à la parole culturelle sans se demander si le slam ou le rap sont ou ne sont pas à la hauteur de la poésie des poètes métaphysiques anglais. 3) Les remises en cause de fond Il y a cependant d’autres évolutions, plus profondes et plus structurelles, qui remettent en question l’humanisme cette fois dans ses principes. Je commencerai par ce qui concerne la culture comme relation à la nature. Il me semble que notre culture, occidentale mais pas seulement elle, repose de plus en plus sur des médiations à l'environnement, à l'Umwelt, fortement antinomiques avec l’humanisme, les médiations de la science et de la technique et celles de la communication. Les médiations scientifiques et techniques ne sont pas à détailler tellement elles sont évidentes et omniprésentes. Nous vivons dans un monde organisé, façonné et contrôlé par la science et la technique, avec l’idée corrélative d’une maîtrise complète ou quasi-complète de ce qui arrive. Cela ne veut évidemment pas dire que la maîtrise soit totale quand on pense aux problèmes écologiques, économiques ou à ceux de la violence internationale – mais notre projet constant est celui d'une telle maîtrise. Heidegger a parlé de notre manière d'arraisonner le monde par la technique mais il n’est pas le seul et tout le monde n’a pas vu les choses de manière catastrophique : la science et la technique nous libèrent aussi de beaucoup de choses autrefois vécues comme des fatalités (la mortalité infantile, par exemple). Nous avons des moyens techniques considérables. Cela vaut tout particulièrement pour nos relations au corps ou à la vie : nous pensons que les maladies doivent se guérir, les corps se réparer, les handicaps se prévenir et le vieillissement ralentir et, pourquoi pas, s'arrêter. Si le chirurgien ne réussit pas l'opération, nous le poursuivons comme s'il avait une obligation de résultats… Or, pour des raisons aisément compréhensibles de conditions historiques, l’humanisme n’a jamais accordé d’importance au milieu technique ni à la science, mais seulement aux lettres, aux modes de communication langagiers et artistiques et à la formation de soi qui n’était pas une instrumentation de soi. Une des sources de production "humaniste" théorique assez vaine a été depuis la fin du XIXème siècle la question de la relation entre humanisme et technique, humanisme et science, humanisme et entreprise, humanisme et ingéniérie. En fait le champ de la connaissance scientifique et technique n’est pas entré dans la culture au sens large, malgré quelques tentatives comme celles, anciennes, de l’Encyclopédie du XVIIIème siècle ou du positivisme d’Auguste Comte – mais ce furent des industrialismes et pas des humanismes – ou celle plus récente de Gilbert Simondon s’interrogeant sur le mode d’existence des objets techniques. Il y a là un premier point aveugle. Un second point aveugle a à voir avec une autre de nos médiations au monde, celle de la communication. Notre culture est devenue, de manière récente, une culture de la communication instantanée et omnidirectionnelle. Tous les points du monde sont en principe reliés à nous par on n’ose plus dire la poste, mais les entreprises de logistique, les containers, le téléphone, Internet, les avions, les banques, les circuits financiers. Nous sommes convaincus d'être pris dans un immense réseau dont nous sommes un point. Nous sommes informés de tout, nous communiquons sans cesse (ne serait-ce que quand nous prenons le téléphone portable pour juste dire où nous sommes). Chaque homme est notre « prochain », pas au sens catholique mais comme un voisin virtuel. La question n'est pas ici de savoir si le monde est pour de bon globalisé ou non - il l'est certainement moins que nous le croyons -, mais l’important est que dans notre culture nous le croyions et nous agissions comme si c'était vrai. Tout en principe circule en continu, est accessible immédiatement – et du coup aussi nous n’avons plus besoin de mémoire ni de transmission. Pourquoi des professeurs, pourquoi des apprentissages, pourquoi des efforts de mémoire, pourquoi un art du calcul mental si tout est disponible en un click ? Cette structure de la communication est antinomique avec l’humanisme. Pour l’humanisme, la communication (qui ne s’appelait pas ainsi mais transmission ou tradition) était hiérarchisée : elle allait de ceux qui savent à ceux qui ne savent pas, des Anciens aux modernes. Elle était lente : il fallait établir les textes, interpréter, trouver le sens parmi les interprétations. Elle était coûteuse : tout ceci demandait de l’effort et de l’attention et était difficile. Elle nécessitait la mémoire à la fois comme moyen (pour se souvenir et s’approprier) et comme hommage (parce que cela valait la peine qu’on se souvienne). Je me souviens qu'au lycée, dans les années 1960, nous apprenions chaque semaine une centaine de vers de Virgile comme exercice de mémoire, hommage à l’Antiquité, et enrichissement de notre culture. Quelques frappes pour googler quoi que ce soit nous donne maintenant accès aux trésors du passé – qui datent de moins de trois ans et correspondent en fait aux recherches les plus fréquentes de ceux qui font comme nous… 4. Malaise dans la culture, défaite de l'humanisme? Insensiblement, au cours de cette réflexion, nous sommes passés aux valeurs sous-jacentes à ces médiations, à savoir les valeurs de la technique et de la communication. Celles-ci entrent en conflit non seulement avec les valeurs de cultures locales (certains parlent alors de guerre des civilisations) mais avec celles de l’humanisme qu’en même temps elles contribuent à diffuser. C’est grâce en effet à la technique et à la communication que se diffusent aussi les valeurs de la démocratie, de l'écologie, du droit international, que se développe la conscience d'appartenir à une même planète. Ces composantes hétérogènes se mélangent plus ou moins bien. Il y a parfois des conflits, parfois des coexistences, parfois des décalages ou des incohérences seulement. Ce qui fait qu'on a le sentiment d'avoir affaire aujourd'hui à un monde uniforme et en même temps disparate. On ne sait pas si les valeurs sont irrémédiablement en conflit, si elles peuvent coexister, si on peut les inscrire dans un hiérarchie qui en subordonnerait certaines à d'autres plus importantes. Et comme nous n’aimons pas trancher, nous penchons finalement pour une version humaniste molle qui laisse coexister les éléments les plus contraires : la culture et internet, la tolérance et les droits de l’homme, la science et la conscience, la technique et la liberté, etc. Ces décalages et ces contradictions engendrent un malaise dans la culture. Ce malaise est d'autant plus fort que les remèdes traditionnels de l’humanisme paraissent peu opérants. Traditionnellement, contre la crise ou la décadence de la culture, on en appelait à la tradition, à la restauration des mœurs et des croyances anciennes, au socle du passé. C'est ce que je nomme la réponse "romaine", une réponse par la vertu. C’est celle aujourd’hui des défenseurs des humanités, des mainteneurs de la tradition, de ceux qui s’efforcent de préserver la culture humaniste et sa diffusion. L'autre réponse consiste à demander plus de lumières et plus d'intelligence – c'est ce que j'appelle la réponse XVIIIe siècle, une réponse par les Lumières ou l’éclairement. Ces deux réponses ne sont pas sans valeur mais il faut être conscient de leurs limites. L'évolution du monde nous empêche en effet de revenir tout bonnement à la tradition : il faudrait, pour ainsi dire, revenir en arrière pour nous opposer à des forces qui nous empêchent de revenir en arrière ! Il y a là un cercle impossible à rompre: comme si nous pouvions remonter le temps pour nous opposer à son cours! Quant aux Lumières, à supposer qu'elles soient sans défaut, elles ne sont pas assez puissantes pour s'opposer aux dérives auxquelles nous voulons échapper : que peuvent le savoir et l'esprit critique contre la publicité, le désir de divertissement, la consommation d’images et de mythes, la spectacularisation du savoir lui-même, l'usage de la critique pour créer l'événement et la dispute ? Il est clair aussi que l'assise même de la culture est devenu aujourd'hui problématique : nous avons beaucoup de mal à transmettre quoi que ce soit, alors même que la culture repose sur la transmission. Le paradoxe de nos sociétés est qu'elles reposent plus que jamais sur le savoir mais qu'elles ont aussi de plus en plus de mal à le transmettre. Partout de plus en plus d'enfants sont scolarisés, mais on se plaint partout aussi qu'ils ne sachent rien et dans des sociétés dites de savoir et dans un capitalisme dit cognitif, on déplore la crise du recrutement des jeunes chercheurs et des jeunes scientifiques… On hésite surtout aussi sur les contenus de savoir à transmettre, ce qui donne ces programmes fourre-tout que nous connaissons bien: faute de capacité à articuler, on empile. En un sens, l’Université de tous les savoirs, s'est placée et se place du côté de l’éclairement. L’idée centrale fut de contribuer, autant que possible, à des clarifications notamment dans le domaine des sciences et techniques qui jouent un tel rôle dans notre vie. Il paraissait souhaitable que les gens soient mieux informés et aient des possibilités de réflexion sur des sujets tellement importants pour notre vie. Contrairement à ce que l'on nous prédisait, le succès de l'Université de tous les savoirs a révélé dans ce qu'il est convenu d'appeler le public un fort désir de savoir et de se mettre au courant. Le mérite principal de l'Université de tous les savoirs aura été ainsi de réintégrer, voire d'intégrer tout court la culture scientifique et technique dans la culture contemporaine. Nous avons aussi montré que la coupure entre le public et les chercheurs était moins grave et moins irréversible que l'on pense. Le projet de l'Université de tous les savoirs reposait aussi sur une conception de la culture ouverte au regard critique. Il y a eu et il y a encore dans le monde des cultures pour lesquelles cela n'a pas de sens, ou bien c'est très dangereux et doit être interdit. Ce serait cependant une illusion de croire que des initiatives de ce genre puissent venir à bout des forces de la sottise et de l'abrutissement. On ne neutralise que très partiellement l'effet de la publicité, de la télé-réalité de la télé-basura, de l'information sensationnelle, la concurrence des cultures particulières – et la tâche, qui plus est, est infinie: dans le flot de la communication, une intervention chasse l'autre. On ne peut pas non plus surmonter aisément les différences culturelles entre les groupes. Malgré tous nos efforts, nous prêchons des convaincus: nous apportons des moyens de réflexion à ceux qui déjà s’interrogent, des instruments de culture à ceux qui en ont déjà assez pour savoir qu’il leur en manque, de l'esprit critique à ceux qui déjà y sont ouverts. Mon constat ici n'est pas de découragement mais l'évaluation réaliste d'une situation. Nous ne pouvons que très partiellement nous opposer au relativisme, à l'esprit dogmatique, à l'obscurantisme et les "retours à..." sont des fictions nostalgiques. Bref, le malaise dans la culture paraît aller de pair avec une défaite de l'humanisme. 5. Post-humain, post-humanisme Peut-être faut-il alors prendre les choses à bras le corps en nous demandant si les temps de l'humanisme ne sont pas clos? Il suffit pour cela d'interpréter les changements qui affectent notre relation au monde, les changements scientifiques et techniques et les changements communicationnels dont j'ai parlé, comme introduisant non pas une perturbation quantitative dans la culture mais un changement complet de celle-ci et de notre idée de l'homme. J'ai dit que l'humanisme ne s'occupait pas de la science, encore moins de la technique mais des lettres. Il ne se préoccupait pas non plus de la communication mais de la tradition. La question que je me pose est de savoir si nous n'avons pas affaire à la préfiguration d'un homme nouveau, un post-humain -par rapport auquel l'humanisme n'aurait plus de sens. L'humanisme passe par une action sur soi – mais c'est une tâche de formation, d'éducation et de production de soi. Certains comme Nietzsche ou, plus récemment, Sloterdijk y ont vu un domptage ou un élevage. Ce qui pose évidemment la question des maîtres de cette éducation – les Anciens, les sages, les professeurs, les pasteurs, mais ceux-ci sont censés avoir extrait de l'expérience humaine le meilleur, ce qui doit faire modèle et règle, sous la limitation des dieux, du Bien, de Dieu – dans les limites d'une transcendance qui ne peut être dépassée. Que se passe-t-il si s'ouvre la perspective d'une transcendance à la fois par rapport aux dieux et par rapport à l'idée de l'homme elle-même? Les hommes ont depuis toujours pris en charge leur propre évolution à travers les techniques : outils pour commencer, puis moyens techno-scientifiques de l’aménagement du monde, techniques du gouvernement et de la violence, du contrôle des populations et de la démographie, techniques douces de la culture. La situation contemporaine diffère pourtant par des traits absolument nouveaux. D’une part, les capacités d’action de l’espèce humaine sur elle-même sont incomparablement plus puissantes que par le passé. Qu’il s’agisse d’opérer sur le corps, les maladies et la santé, la durée de la vie, les humeurs et les idées, les pensées et les croyances, la reproduction et l’espèce, ce que nous pouvons faire est sans commune mesure avec tout ce que l’humanité a pu imaginer dans ses rêves les plus utopiques. Est nouvelle aussi notre propension avouée et euphorique à agir de cette manière instrumentale et technique sur nous-mêmes. Nous sommes en fait entrés dans les temps de l’instrumentation de soi et du dépassement de l'humain. Le post-humain, c'est la perspective de l'homme non seulement artificiel, le cyborg, le cyberorganisme (avec cette représentation du robot, on reste dans l'anecdote), mais d'un homme infiniment plastique qui peut générer ses propres transformations. Ce que certains théoriciens appellent le posthumanisme, c'est le dépassement de la vision figée d'un homme qui devrait réaliser son humanité "humaine" au profit d'une vision d'un homme qui invente sa post-humanité. Bien évidemment, les perspectives ouvertes par les biotechnologies, la génomique, la robotique avec la visée d'une fusion homme-machine-ordinateur, la neurologie conditionnent cette idée du post-humain, qui est un mouvement continu de transcendance par rapport auquel la notion même de Dieu comme limite devient caduque. Comme dit Marylin Manson dans sa chanson Posthuman, "God is a number you cannot count to", "God est is just a statistic". Beaucoup des expressions que Nietzsche utilisait pour caractériser le surhomme trouvent ici une application à la fois heureuse et inquiétante: "l'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser?" (Ainsi parlait Zarahoustra, I, prologue). L'idée du post-humain, ce sont beaucoup d'idées à la fois, très souvent confuses, mais qui toutes ont un caractère anti-humaniste. C'est l'idée que l'homme est obsolète, à la fois comme être vivant parmi d'autres êtres vivants appelés à lui succéder et comme être intelligent appelé à être remplacé par des machines. Dans une vision plus modérée, comme celle de Katherine Hayles (dans How we became post-human), c'est l'idée d'une ouverture au hasard et à la liberté, la perspective d'identités en déplacement et en renouvellement, une perspective ludique libérée de la fixité du sujet dominateur. Le problème des doctrines post-humanistes ou trans-humanistes qui essaient de tirer les implications de ces vues est que l'on y cherche en vain un principe régulateur crédible. Soit on se borne à célébrer l'invention, la liberté, la projection vers le futur en ne faisant que reprendre des thèmes utopistes ou de science-fiction assez banals assortis d'une affirmation de la mort de Dieu. Soit on cherche la régulation du côté des équilibres du système post-humains-machines-environnements, mais c'est plus facile à dire qu'à décrire et la science fumeuse peut s'y donner à cœur joie. Soit on en revient à l'affirmation nietzschéenne brutale et lyrique de la vie et de la volonté de puissance, de la force et de la joie, ce qui a certainement un sens critique et négatif fort, mais pas de sens positif sérieux sinon celui du darwinisme. 6) Transcender l'humanité:Calypso ou Ulysse? Il est certain que nous sommes arrivés à un moment où l'idée de transcender l'humanité a plus de sens et plus de sens concret qu'elle n'en avait dans les rêves. Cette idée semble surtout à la portée de tout un chacun. Nous ne voulons ni mourir ni vieillir et nous estimons ces possibilités proches. Comme le fait remarquer Martha Nussbaum dans Love's Knowledge, nous balançons plus que jamais entre les propositions de Calypso et les résolutions d'Ulysse. Au chant 5 de l'Odyssée, Calypso propose à Ulysse de rester avec elle hors d'atteinte de la mort, "immortel et sans âge, sans fatigue, sans deuil, sans interruption du plaisir calme". Ulysse préfère rentrer auprès de sa chère Pénélope mortelle et endurer les épreuves de sa vie. A vrai dire, ce dilemme de Calypso-Ulysse était déjà présent présent dans l'opposition entre le Bien platonicien et le bonheur aristotélicien. Le bien platonicien est transcendant à l'humanité et il a quelque chose de divin, alors que pour Aristote le bien humain est celui propre aux activités humaines. Je n'entrerai pas dans la discussion subtile de Nussbaum sur les différentes transcendances de l'homme par rapport à lui-même, sinon pour dire avec elle que le choix n'est jamais tranché, qu'il y a une première transcendance de l'homme par rapport à sa nature ordinaire et une autre transcendance par laquelle il se projette vers la perfection divine – cette existence divine où il n'y a ni mort, ni vieillesse, ni deuil, ni trouble au bonheur. Les analyses de la conduite morale ont toutes eu à affronter à un moment où un autre au fil des siècles ces ambiguïtés de la transcendance de l'homme par rapport à sa propre nature et la question du sens et des limites du perfectionnisme. Pour dire la vérité, je ne pense pas que la question puisse être tranchée car elle est en réalité mal posée. Ou bien en effet l'homme demeure plus ou moins tel qu'il est avec sa transcendance et sa finitude et sa tentation de la transcendance ne peut être autre chose qu'un rêve ou l'exception miraculeuse qui accompagne certains moments de chance. Ou bien, effectivement l'homme se retrouve, comme cela est possible, avec le pouvoir de se faire post-humain et la question de la transcendance ne se pose pas plus que celle d'une humanisme ou d'un posthumanisme: on se retrouve transporté dans un tout autre cas de figure, qui relève du biologiste, du statisticien étudiant les interactions des "particules élémentaires", du grand ordonnateur gouvernant les interactions de ces particules, mais pas du philosophe, qu'il soit humaniste ou non. La question se tranche donc par sa disparition. Si bien que je conclurai de manière ambiguë en liant à nouveau la culture et l'humanisme. La culture constitue, comme je l'ai dit, un second milieu qui assure la cohésion du groupe et nous met en relation avec la nature. L'humanisme est une forme supérieure de culture propre à un groupe humain large, historiquement important, toujours relativement important, mais ayant perdu aujourd'hui sa suprématie. Si l'on considère que ce second milieu de la culture humaniste, bien qu'il soit artificiel, est en profondeur naturel, c'est-à-dire qu'il est caractéristique d'une nature humaine qui produit naturellement de la culture pour sa survie, il reste peu de place pour la réflexion et la critique et finalement on doit admettre que c'est la vie qui fait ses erreurs et trouve aussi ses solutions. Y compris en nous entraînant vers le post-humain. Si l'on considère que ce second milieu permet à l'homme de prendre, jusqu'à un certain point, son sort en main, lui permet d'innover et de se libérer, il reste place pour une marge d'action et pour la réflexion. Pour ma part, j'hésite beaucoup entre les deux visions. En considérant l'espèce humaine en général, j'ai tendance à croire la première opinion mais, en tant que philosophe attaché à la culture des Lumières, je préfère la seconde. Je me retrouve donc comme Ulysse, mais si après tout Calypso l'emportait, ce serait non pas un désastre mais autre chose – peut-être plus doux mais peut-être aussi ennuyeux. Lisez là-dessus de Houellebecq La possibilité d'une île et bien sur de Huxley Le meilleur des mondes. A soixante-dix ans de distance, ces deux livres sont également actuels et perspicaces.

Dans la même collection

-

Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? - Jean-Hugues Barthélemy

BarthélémyJean-HuguesUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? par Jean-Hugues Barthélemy, Recherches contemporaines de la philosophie, Paris 8

-

Un humanisme est-il encore possible ? - Rémi Brague

BragueRémiUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Un humanisme est-il encore possible ? par Rémi Brague, Philosophies grecques, médiévales et orientales, Sorbonne

-

Les humanités réactionnaires - Thierry Ménissier

MénissierThierryUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Les humanités réactionnaires par Thierry Ménissier

-

Les humanités aujourd'hui - Marc Fumaroli

FumaroliMarcUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Les humanités aujourd'hui par Marc Fumaroli

-

Pourquoi défendre les humanités ? - Agnes Joste

JosteAgnèsUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Pourquoi défendre les humanités ? Par Agnès JosteLettres classiques, Lycée Claude Monet, Le Havre

-

La moraline et les moralistes - Jean-Charles Darmon

DarmonJean-CharlesUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" La moraline et les moralistes par Jean-Charles Darmon La tentation a souvent été grande de légitimer l’enseignement de

-

Du Rwanda à Homère et Virgile, récit d'une expérience personnelle - Ginette Vagenheim

VagenheimGinetteUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Du Rwanda à Homère et Virgile, récit d’une expérience personnelle ou comment l’Europe plongea ses racines en Afrique.

-

Actualités de Cicéron - Clara Auvray-Assayas

Auvray-AssayasClaraUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Actualité de Cicéron ? Par Clara Auvray-AssayasLangues et littératures anciennes, Université de Rouen, IUF

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Violence et conflit

MichaudYvesConférence du 3 juin 2000 par Yves Michaud. 1) Il nous faudrait toujours garder à l'esprit la différence entre les vraies images de la violence (et la violence réelle), généralement pas montrées

-

L’Université de tous les savoirs, bilan d’une aventure

MichaudYvesL’Université de tous les savoirs, bilan d’une aventure par Yves Michaud, philosophe

-

Les médias reflètent-ils l'opinion publique ?- Yves Michaud

MichaudYvesLes médias reflètent-ils l'opinion publique ?- Yves Michaud Premiers entretiens du jeu de paume L’Université de tous les savoirs et Le Château de Versailles présentent les Premiers entretiens du Jeu

-

Ingénieurs et société : d'Auguste Comte à la technoscience et l'intelligence collective

MichaudYvesUne conférence du cycle : Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? L'ingénieur, le génie, la machine du 10 au 14 janvier et du 16 au 19 janvier 2010, à 18h30 Ingénieurs et société : d'Auguste Comte à

-

Variétés du déplacement - Yves Michaud

MichaudYvesL'ensemble de ces conférences aura permis de se faire une idée d'un monde où les déplacements à grande échelle tiennent une place essentielle - un monde mobile et fluide, pour ne pas dire liquide. Ce

-

Conflit, ritualisation, droit : la gestion de la diversité

MichaudYvesPsychologiquement, la relation humaine à la diversité est ambivalente : la diversité suscite la curiosité et stimule ; en même temps elle apparaît comme une menace et déclenche l'agressivité. Les

-

Ouverture du premier forum de la démocratie et du savoir

HéritierFrançoiseMichaudYvesYves Michaud, Université Paris-1, organisateur du Forum Françoise Héritier, Collège de France Lionel Jospin, premier ministre

Sur le même thème

-

La continuation des fastes d’Ovide par les Dijonnais Claude-Barthelemy Morisot : l’analyse stylomét…

La présentation commencera par une brève contextualisation de la recherche: Claude-Barthélemy Morisot (auteur Dijonnais du XVIe siècle) a complété l’œuvre de fastes d’ovide, en écrivant les 6 livres

-

Entretien avec Sarah Orsini

OrsiniSarahMarlhouxRomaneEntretien avec Sarah Orsini par Romane Marlhoux pour le projet EVEille.

-

Histoire de la pédophilie Avec Anne-Claude Ambroise Rendu

Véritable baromètre des mœurs, les réactions au crime sexuel sur enfant esquissent l’histoire morale, culturelle et juridique d’une longue indifférence envers les agressions sexuelles, même lorsqu

-

Influenceur… un nouveau métier ? avec Anaïs Szkopinski

Depuis quelques années, les vidéos d’influenceurs fleurissent sur la toile. S’adressant à leurs communautés, à des followers, ils exposent leurs avis sur des produits ou des services, s’inscrivant

-

DIALOGUE INTER-ATLANTIQUE SUR LES QUESTIONS DE RACE ET RACISME (avec John SOLOMOS dans le cadre du …

Séminaire Racisme et Antisémitisme | Mercredi 6 janvier Séance du séminaire Racisme et antisémitisme : perspectives globales, nationales et locales par John Solomos (Université de Warwick)

-

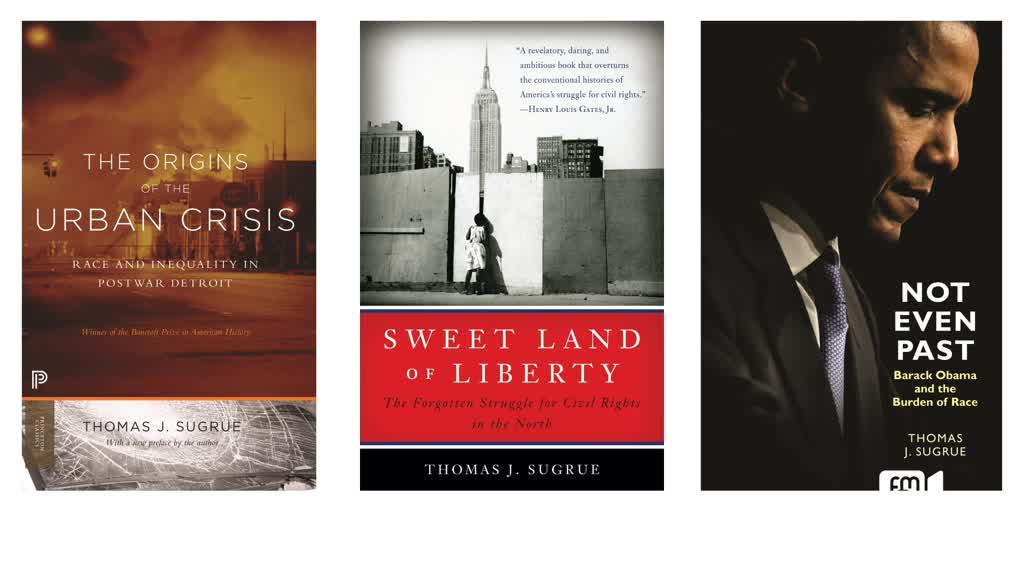

THE LONG STRUGGLE FOR RACIAL JUSTICE IN THE UNITED STATES (avec Tom SUGRUE dans le cadre du séminai…

SugrueThomas J.Le séminaire de la Plateforme internationale sur le Racisme et l’Antisémitisme (PIRA) entend aborder le racisme et l’antisémitisme comme des phénomènes à la fois globaux, nationaux et locaux, et

-

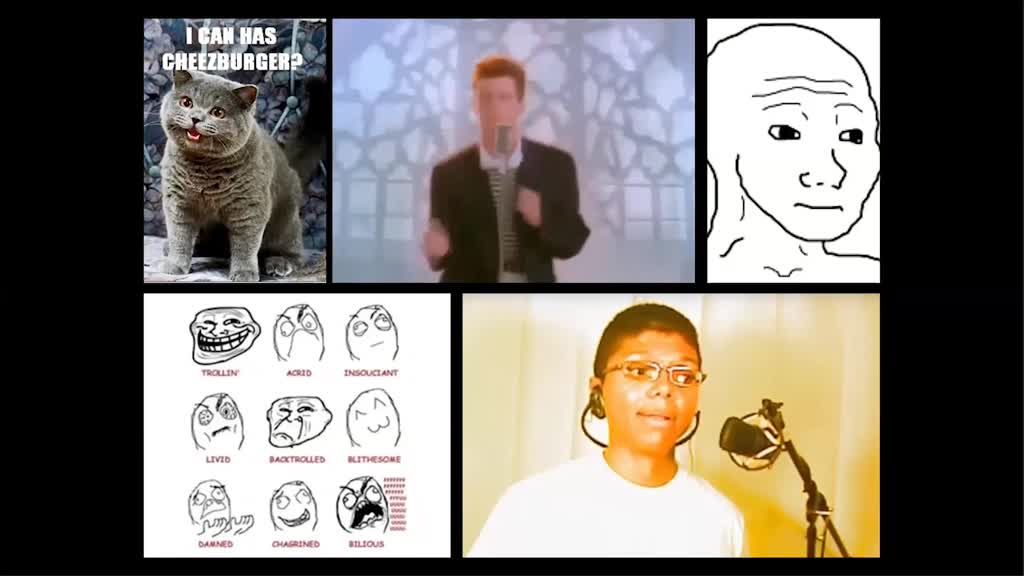

Swimming up the waterfall: Researching the permanence and ephemerality of 4chan/pol/

BachDanielSwimming up the waterfall: Researching the permanence and ephemerality of 4chan/pol/ From Anonymous to QAnon and LOLcats to Pepe the Frog, the infamous forum 4chan has continued to act as a fertile

-

« PAUVRE PETIT BLANC » (par Sylvie LAURENT dans le cadre du séminaire PIRA)

LaurentSylvieSylvie Laurent présente son livre Pauvre petit Blanc (Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2020). Elle y dévoile les origines d’un mythe : le supposé déclin et la prétendue stigmatisation

-

L'Odyssée du Geek, trajectoire d'un mot et d'une culture

Du 27 au 28 juin 2020, l'équipe organisatrice du Bordeaux Geek Festival a transposé son événement en virtuel en raison des conditions sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19. Sur la plateforme

-

Prothèses et humains augmentés

Du 27 au 28 juin 2020, l'équipe organisatrice du Bordeaux Geek Festival a transposé son événement en virtuel en raison des conditions sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19.

-

Présentation, état des lieux, rétrospective et ambitions du projet RESET

Le 10 avril 2019, la Chaire RESET fête son deuxième anniversaire en organisant une journée d'étude sur les Mutations des systèmes électriques entre perspective sociétale et coopération(s)

-

Une approche spatiale de la déportation des Juifs de France

PinolJean-Lucpar Jean-Luc Pinol, professeur émérite d'histoire à l'ENS Lyon, sur la base de ses travaux et de son établissement de plusieurs sites d'information géographique. Jean-Luc Pinol nous fait partager ce