Notice

La production gravée parisienne au cœur de l’invention d’un genre ? Les «fantaisies» de Poilly et Courtin (1710–1728) / Christophe Guillouet

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La production gravée parisienne au cœur de L’invention d’un genre ? Les «fantaisies» de Poilly et Courtin (1710–1728) / Christophe Guillouet, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel Adrien, Melissa Percival et Axel Hémery, par l’Université Toulouse Jean Jaurès et l’Université d’Exeter. Toulouse, Musée Paul-Dupuy, 3-4 décembre 2015.

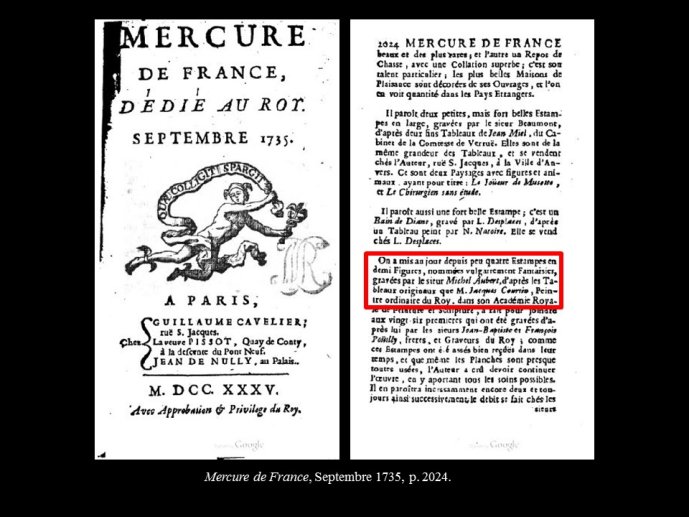

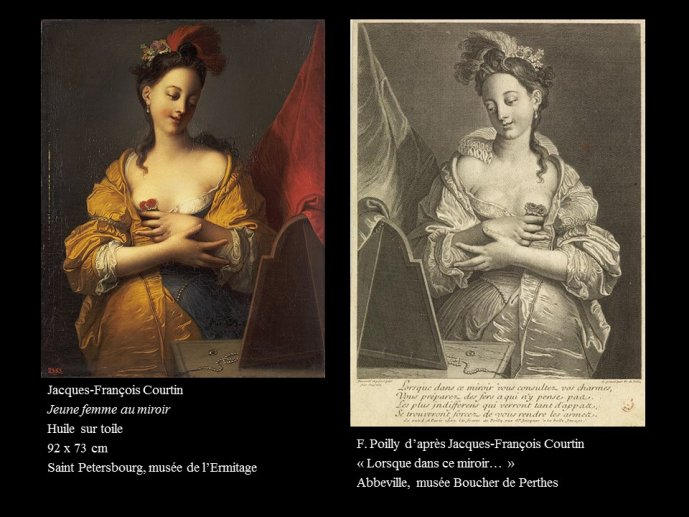

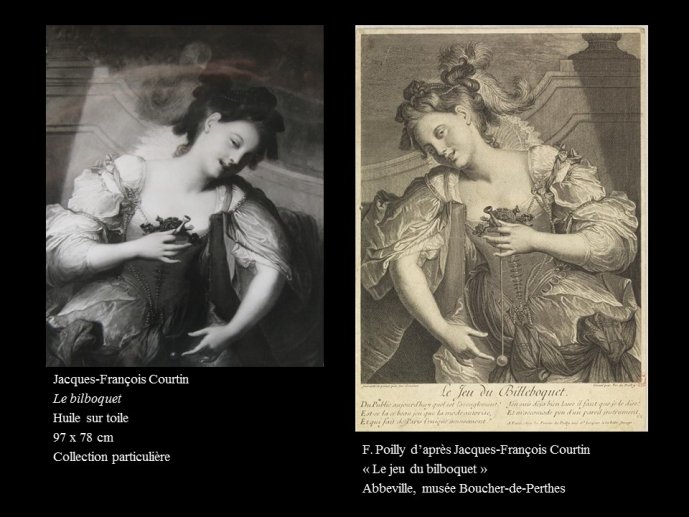

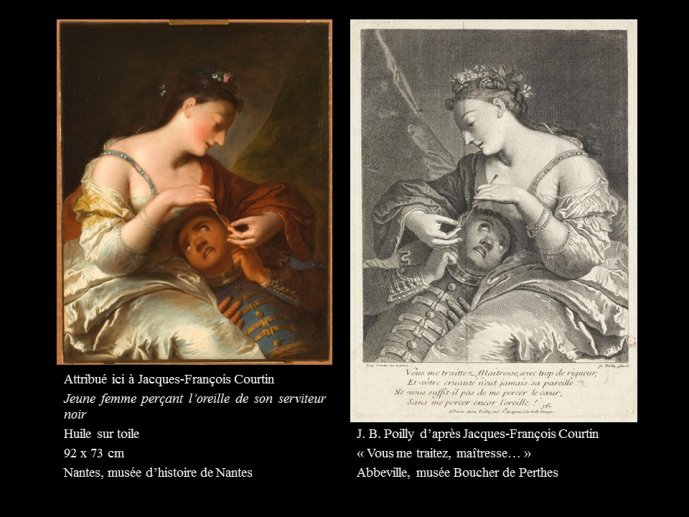

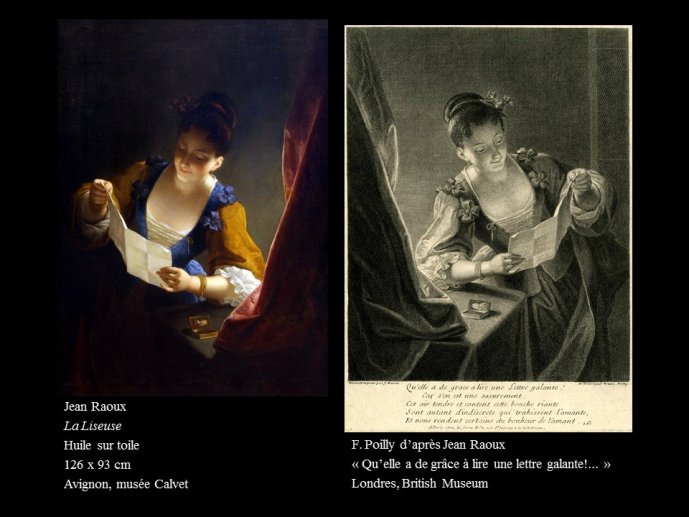

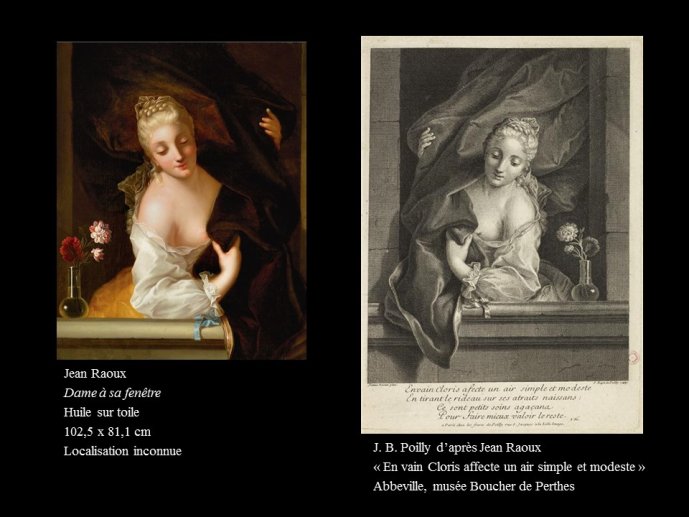

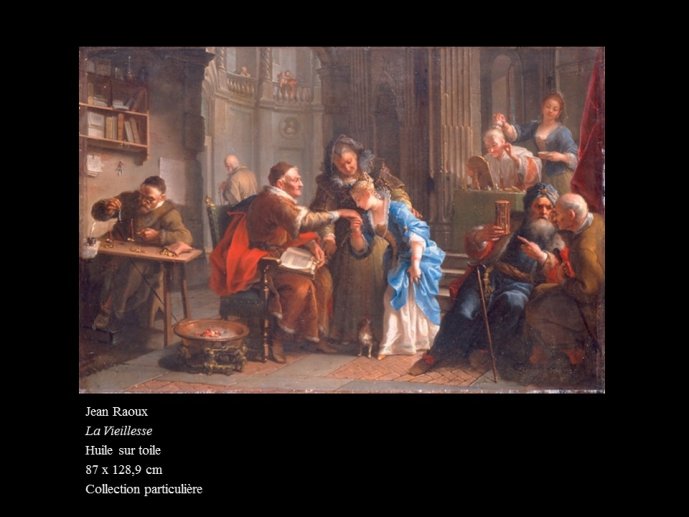

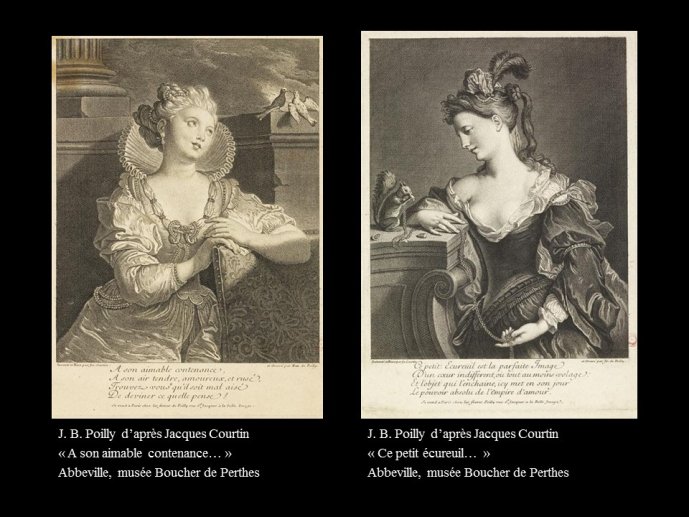

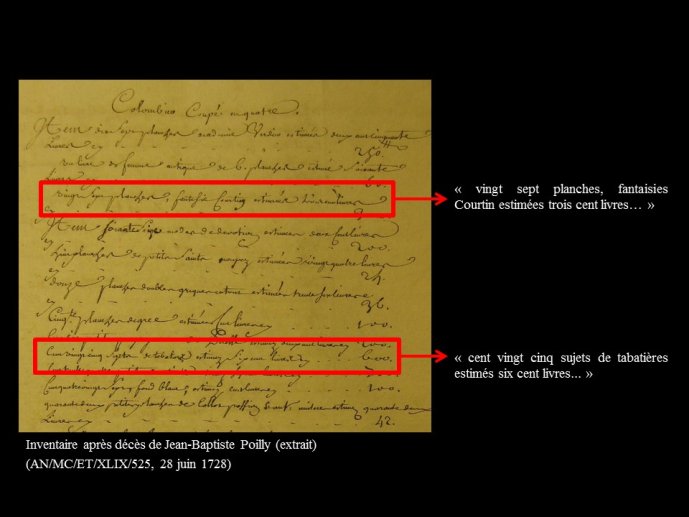

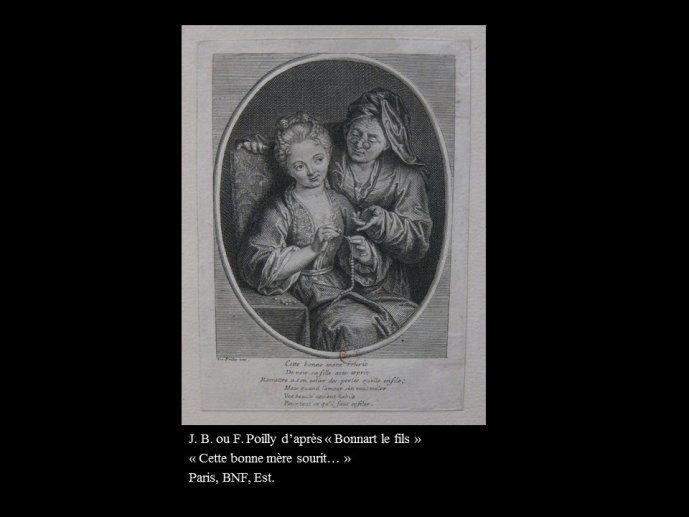

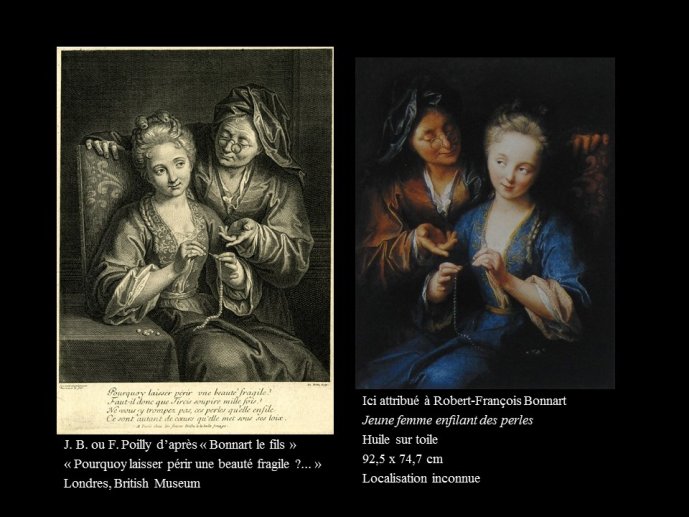

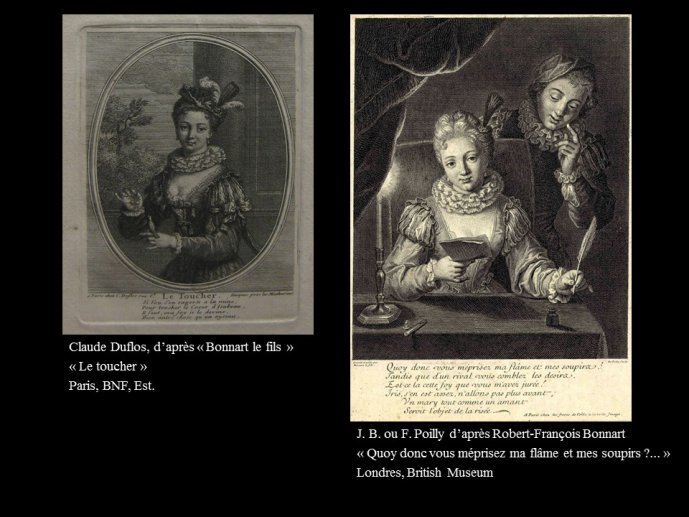

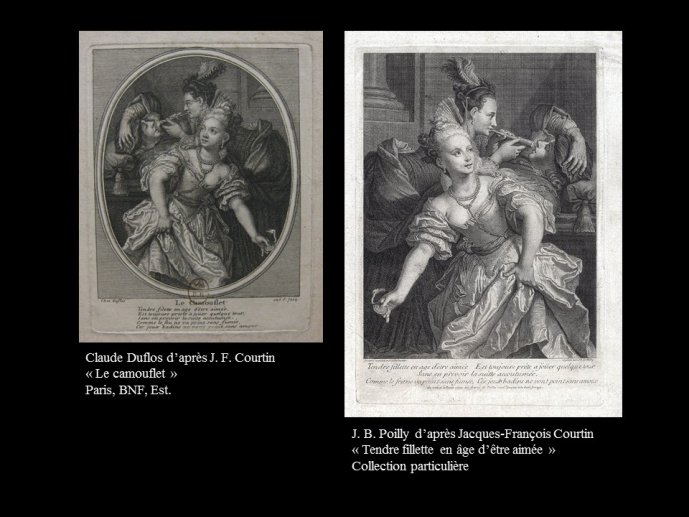

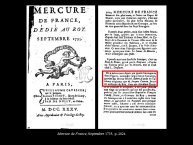

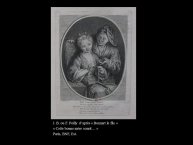

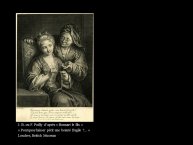

En septembre 1735, le Mercure Galant évoque des estampes« nommées vulgairement fantaisies » gravées par les frères Poilly d’après les œuvres de Jacques-François Courtin. L’association de ces figures à mi-corps à la notion de "fantaisie" apparaît dans ce texte comme une habitude solidement établie.

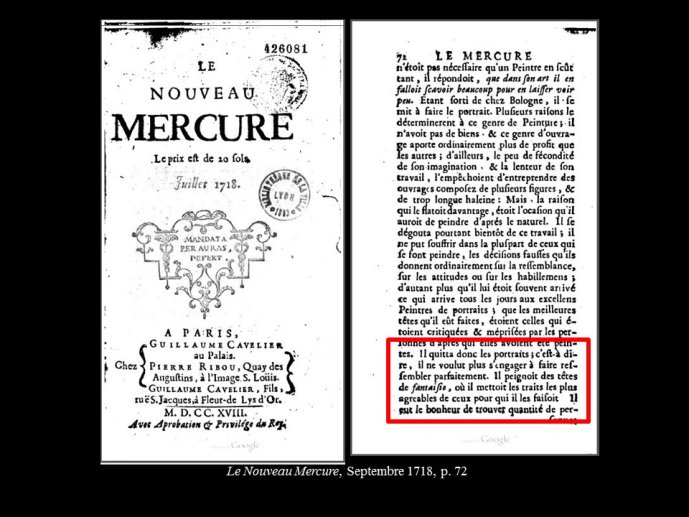

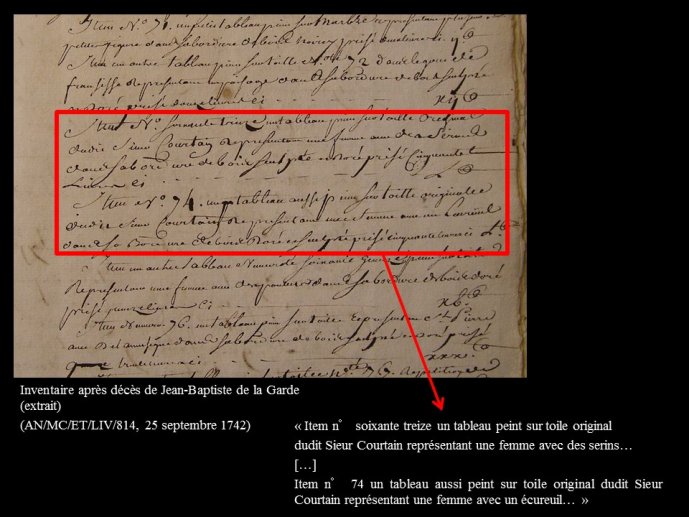

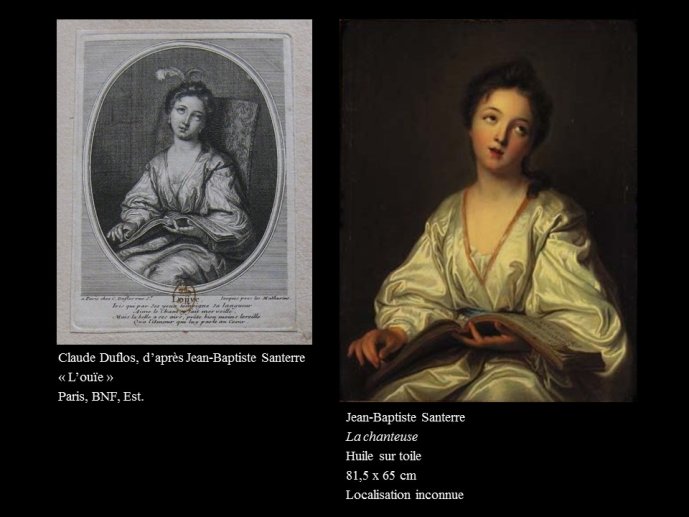

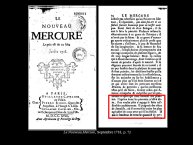

Celle-ci semble avoir pour origine le monde de l’estampe. En effet, l’usage d’un tel terme était courant dans ce domaine, plus précoce que celui de la peinture dans le développement d’une culture taxinomique propre au Siècle des Lumières. On y classait, sans doute un peu par défaut, les œuvres n’entrant pas dans les grandes catégories descriptives telles que l’histoire, le paysage ou le portrait, comme par exemple certaines images de Callot ou de Rembrandt. La série de peintures et d’estampes de l’association Poilly-Courtin semble avoirété produite dès le début des années 1710 et avec un certain succès. Celui-ci n’est peut-être pas étranger à l’apparition de l’expression « tête de fantaisie » dans le Mercure Galant de septembre 1718 pour qualifier les œuvres de Jean-Baptiste Santerre, un des pionniers du genre.

Mais nous verrons que ce succès a aussi été préparé par une importanteproduction gravée. Ces images ont été produites par un vaste réseau de dessinateurs, peintres et graveurs et témoignent d’une grande diversité d’inspirations et d’une forte émulation entre artistes. Leur étude, que nous avons menée, nous apporte un éclairage inédit sur les origines d’un genre, la « figure de fantaisie », promis à un grand succès tout au long du 18e siècle en France.

Thème

Documentation

Références documentaires

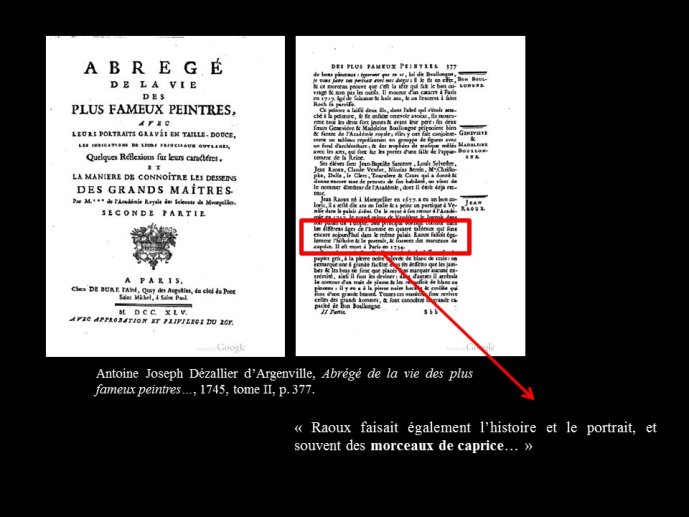

DÉZALLIER D'ARGENVILLE, Antoine Joseph (1745). Abrégé de la vie des plus fameux peintres, avec leurs portraits gravés en taille douce, les indications de leurs principaux ouvrages, quelques réflexions sur leurs caractères, et la maniere de connoître les desseins et les tableaux des grands maîtres. Paris, De Bure L'Aîné, 483 p. [En ligne : https://books.google.fr/books?id=XSwGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false].

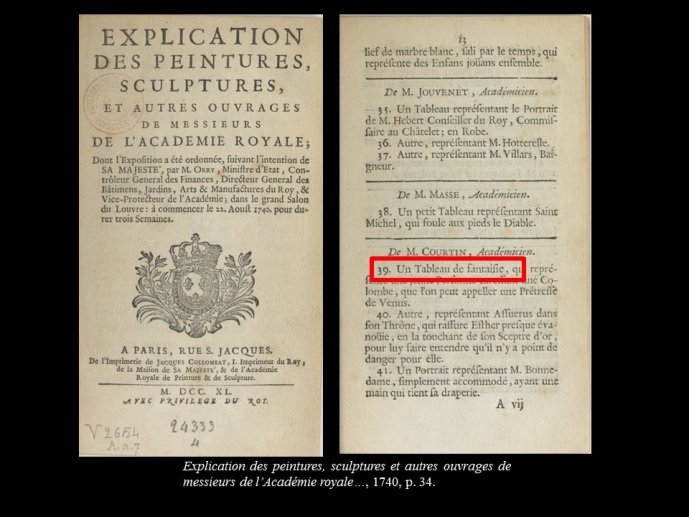

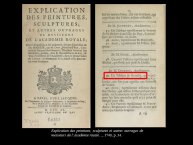

Explication des peintures, sculptures et autres ouvrages de Messieurs de l'Academie Royale (1740). Paris, Imprimerie Jacques Collombat, 30 p. [En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8442789z].

Mercure de France, septembre 1735, Paris, Éditeur Guillaume Cavelier, 2120 p. [En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6355043m/f140.image.r=Mercure%20de%20France%201735].

Le Nouveau Mercure, juillet 1718, Paris, Éditeur Guillaume Cavelier père et fils, 216 p. [En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6485904p/f5.image.r=le%20nouveau%20mercure%201718].

LE COMTE, Florent (1699). Cabinet des singularités d’architecture, peinture, sculpture et graveure, ou Introduction à la connoissance des plus beaux Arts, figurez sous les tableaux, les statües, & les estampes. Paris, Édition Étienne Picart, Nicolas Le Clerc, vol. 2, 495 p. [En ligne : http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/6623-cabinet-des-singularites-d-architecture/].

> Voir aussi la bibliographie à télécharger dans l'onglet "Documents".

Dans la même collection

-

Modelling for the Fancy Picture: fact, fiction and fantasy / Martin Postle

POSTLE Martin

Modelling for the Fancy Picture: fact, fiction and fantasy / Martin Postle, in colloque international "Fancy‒Fantaisie‒Capriccio. Diversions and Distractions in the Eighteenth Century" organisé, sous

-

Fancying Nature: the posterity of Joseph Addison’s ‘Pleasures’ in English Enlightenment culture / F…

OGéE Frédéric

Fancying Nature: the posterity of Joseph Addison’s ‘Pleasures’ in English Enlightenment culture / Frédéric Ogée, in colloque international "Fancy‒Fantaisie‒Capriccio. Diversions and Distractions in

-

The many peopled wall: Fancy Pictures and Annual Exhibitions in Eighteenth-Century London / John Chu

CHU John

The many peopled wall: Fancy Pictures and Annual Exhibitions in Eighteenth-Century London / John Chu, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel Adrien, Melissa

-

British Capricci: from the Picturesque to the Sublime / Hélène Ibata

PHARABOD-IBATA Hélène

British Capricci: from the Picturesque to the Sublime / Hélène Ibata, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel Adrien, Melissa Percival et Axel Hémery, par l

-

Le coq et le léopard. Portrait et petite histoire des collections de peintures britanniques du musé…

FAROULT Guillaume

Le coq et le léopard. Portrait et petite histoire des collections de peintures britanniques du musée du Louvre / Guillaume Faroult, in colloque international organisé, sous la responsabilité

-

Figures de fantaisie de Jean-Baptiste Santerre et limites des cadres génériques d’interprétation / …

FAURE-CARRICABURU Emmanuel

Figures de fantaisie de Jean-Baptiste Santerre et limites des cadres génériques d’interprétation / Emmanuel Faure-Carricaburu, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique

-

‘As Whimsical and Chimearical as their Forms Are’ : Ornamental and Fanciful Motives in English Draw…

PAVOT Bénédicte

‘As Whimsical and Chimearical as their Forms Are’ : Ornamental and Fanciful Motives in English Drawing Books / Bénédicte Miyamoto, in colloque international organisé, sous la responsabilité

-

De la fantaisie des éventails aux éventails de fantaisie / Pierre-Henri Biger

BIGER Pierre-Henri

De la fantaisie des éventails aux éventails de fantaisie / Pierre-Henri Biger, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel Adrien, Melissa Percival et Axel

-

"A Butterfly Supporting an Elephant": Chinoiserie in Eighteenth-Century England, or "the Luxuriance…

ALAYRAC-FIELDING Vanessa

"A Butterfly Supporting an Elephant": Chinoiserie in Eighteenth-Century England, or "the Luxuriance of Fancy" / Vanessa Alayrac, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique

-

Réminiscences vénitiennes et hybridité culturelle dans les vues et capricci anglais de Canaletto / …

CERVANTES Xavier

Réminiscences vénitiennes et hybridité culturelle dans les vues et capricci anglais de Canaletto / Xavier Cervantes, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel

-

Du cabinet privé à la villa suburbaine : caprices et fantaisies artistiques dans la capitale des Lu…

FERNáNDEZ ALMOGUERA Adrián

Du cabinet privé à la villa suburbaine : caprices et fantaisies artistiques dans la capitale des Lumières espagnoles / Adrián Fernández Almoguera, in colloque international organisé, sous la

-

Fancy a Garden? The Hortulean Pleasures of Imagination and Virtuality / Laurent Châtel

CHâTEL Laurent

Fancy a Garden? The Hortulean Pleasures of Imagination and Virtuality / Laurent Châtel, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel Adrien, Melissa Percival et

Sur le même thème

-

The many peopled wall: Fancy Pictures and Annual Exhibitions in Eighteenth-Century London / John Chu

CHU John

The many peopled wall: Fancy Pictures and Annual Exhibitions in Eighteenth-Century London / John Chu, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel Adrien, Melissa

-

British Capricci: from the Picturesque to the Sublime / Hélène Ibata

PHARABOD-IBATA Hélène

British Capricci: from the Picturesque to the Sublime / Hélène Ibata, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel Adrien, Melissa Percival et Axel Hémery, par l

-

Figures de fantaisie de Jean-Baptiste Santerre et limites des cadres génériques d’interprétation / …

FAURE-CARRICABURU Emmanuel

Figures de fantaisie de Jean-Baptiste Santerre et limites des cadres génériques d’interprétation / Emmanuel Faure-Carricaburu, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique

-

‘As Whimsical and Chimearical as their Forms Are’ : Ornamental and Fanciful Motives in English Draw…

PAVOT Bénédicte

‘As Whimsical and Chimearical as their Forms Are’ : Ornamental and Fanciful Motives in English Drawing Books / Bénédicte Miyamoto, in colloque international organisé, sous la responsabilité

-

"A Butterfly Supporting an Elephant": Chinoiserie in Eighteenth-Century England, or "the Luxuriance…

ALAYRAC-FIELDING Vanessa

"A Butterfly Supporting an Elephant": Chinoiserie in Eighteenth-Century England, or "the Luxuriance of Fancy" / Vanessa Alayrac, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique

-

Réminiscences vénitiennes et hybridité culturelle dans les vues et capricci anglais de Canaletto / …

CERVANTES Xavier

Réminiscences vénitiennes et hybridité culturelle dans les vues et capricci anglais de Canaletto / Xavier Cervantes, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel

-

Fancy a Garden? The Hortulean Pleasures of Imagination and Virtuality / Laurent Châtel

CHâTEL Laurent

Fancy a Garden? The Hortulean Pleasures of Imagination and Virtuality / Laurent Châtel, in colloque international organisé, sous la responsabilité scientifique de Muriel Adrien, Melissa Percival et