Notice

Le portrait contemporain et l'invention du visage / Anne Beyaert-Geslin

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Le portrait contemporain et l'invention du visage / Anne Beyaert-Geslin, in "Les enjeux mémoriels du portrait", journée d'étude organisée par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH) sous la direction scientifique de Fabienne Bercegol et Estelle Galbois, dans le cadre du séminaire PLH "L'invention des traces" et de la rétrospective de l'oeuvre du photographe Gilles Pandel. Université Toulouse Jean Jaurès, 13 octobre 2021.

Cette journée d’étude a pour sujet la fonction mémorielle du portrait qu’il soit public ou privé, peint, sculpté, photographique ou encore littéraire. Le portrait, polymorphe, répond à des demandes sociales et culturelles, et en tant que médium de la représentation, il fait partie du processus de communication. Si les intentions qui président à la confection d’une effigie sont plurielles, elles visent toutes à combattre la mort et l’oubli, en laissant une trace, pérenne, dans les mémoires. Dès son origine, le portrait, en fixant les traits d’un individu, a un pouvoir mnémonique. L’anecdote de Pline sur l’invention à Corinthe du portrait en argile à partir d’un profil dessiné sur un mur le montre clairement. Le portrait a aussi une fonction de substitution dans la mesure où il rend l’absent présent, que l’absence soit momentanée ou définitive. Dans « La Peinture », poème en trois chants avec notes, 1769, 5-6, Antoine-Marin Lemierre ne dit pas autre chose : « De la mort elle-même, il affaiblit les coups, et lorsqu’elle a rompu nos liens les plus doux, l’objet qui dans la tombe emporta nos hommages, reste encore près de nous et vit dans son image. » Quelle que soit sa nature, le portrait a une valeur commémorative puisqu’il conserve les caractéristiques (physionomie, caractère) des femmes et des hommes après leur mort. Le portrait, littéraire ou plastique, en glorifiant l’individu, en célébrant ses hauts faits et ses vertus, l’érige en modèle pour les générations futures. À contrario le portrait à charge invite à ne pas suivre l’exemple de la personnalité représentée. Dès lors, on comprend bien que le portrait est tout sauf neutre, qu’il oriente le regard du spectateur ou du lecteur, et qu’il ne se borne pas à décrire ou à reproduire de manière servile des traits physionomiques. Il résulte au contraire d’un savant mélange entre ressemblance, idéalisation, esthétique. Le portrait permet aussi la reviviscence puisqu’il peut présenter le défunt dans une posture suggérant qu’il est encore vivant. L’essor du portrait photographique post-mortem au XIXe siècle en est une parfaite illustration. Si le portrait laisse une trace dans la mémoire individuelle ou collective, la destruction volontaire des effigies ou damnatio memoriae, ancrée dans les pratiques depuis l’Antiquité, ou la négation de l’existence d’une personne dans les textes, expriment le refus de mémoire en condamnant irrémédiablement un être à l’oubli.Cette journée d’étude, dont l’approche est interdisciplinaire et transpériode, questionne les potentialités mémorielles du portrait qu’elles aient un impact positif ou négatif, en même temps qu’elle s’interroge sur son avenir à l’heure où, dans notre société, les supports de communication tendent à se dématérialiser.

Thème

Documentation

Bibliographie sélective

DESCOLA, Philippe (2021). Les formes du visible. Paris, Éd. Le Seuil, 848 p.

BEYAERT-GESLIN, Anne (2017). Sémiotique du portrait. De Dibutade au selfie. Louvain-la-Neuve, Éd. De Boeck Supérieur, 256 p.

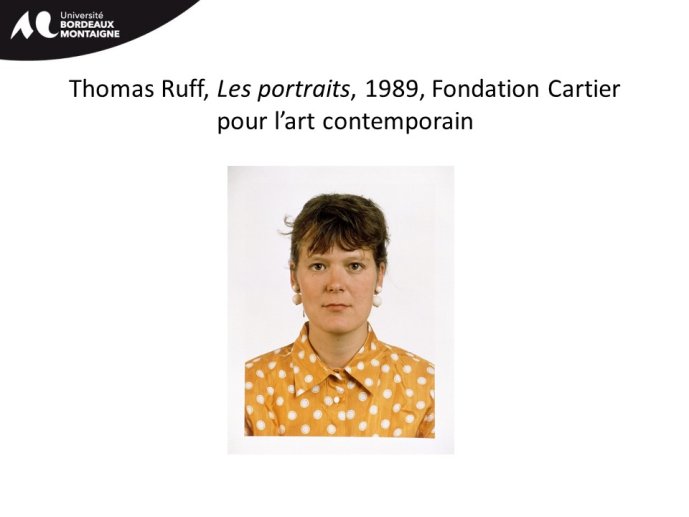

BEYAERT-GESLIN, Anne, LLOVERIA, Vivien (2014). Une approche épisémiotique de la présence. Sur quelques portraits d’adolescents, Versus, 117, 11 p. [En ligne : https://www.academia.edu/31593279/Une_approche_%C3%A9pis%C3%A9miotique_de_la_pr%C3%A9sence_Sur_quelques_portraits_dadolescents].

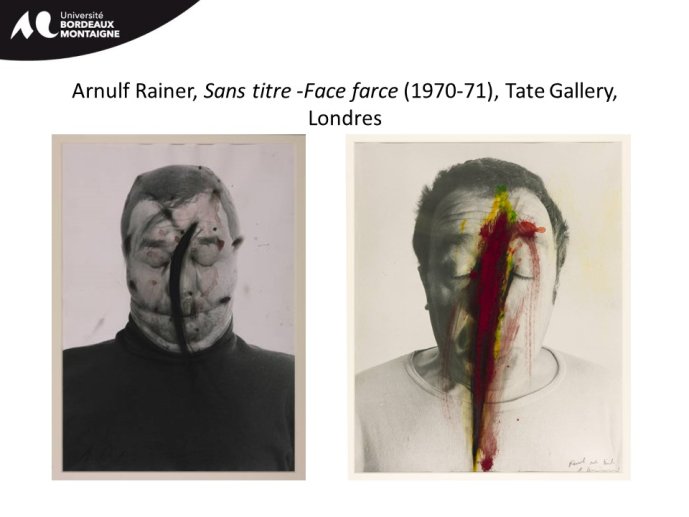

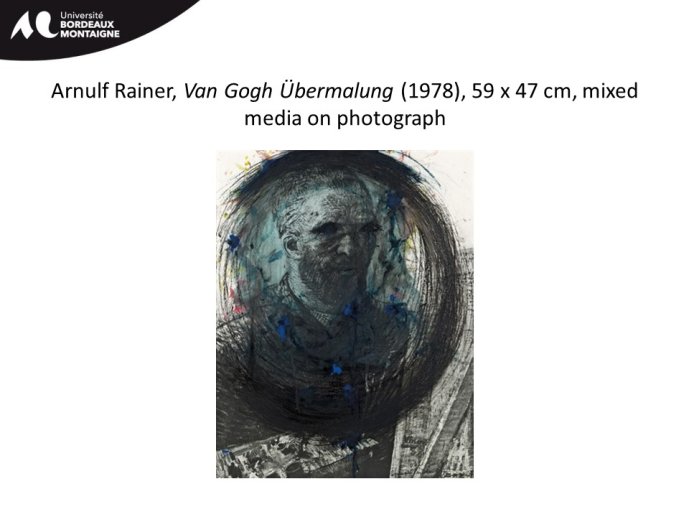

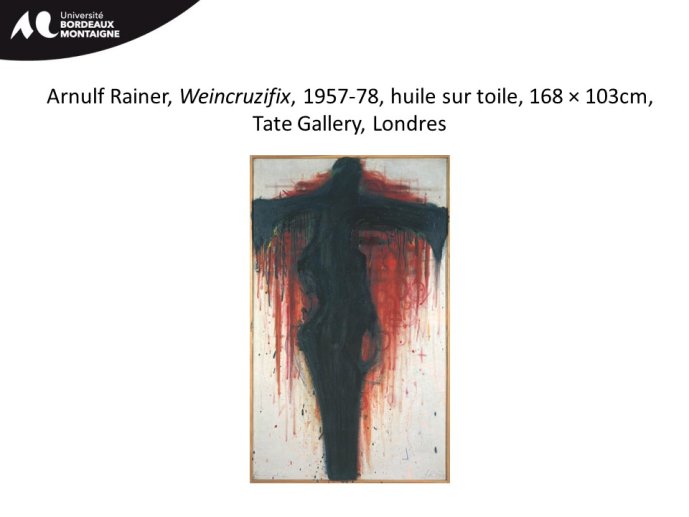

FAVIER, Anne (2013). Arnulf Rainer : figures rehaussées et surcharges défigurantes, in Reconvocations, effacements, résistances de la figure. Thèse en Art et histoire de l’art sous la dir. de Jean-Pierre Mourey. Saint-Étienne, Université Jean Monnet, 255-357 p. [En ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01011402].

BEYAERT-GESLIN, Anne (2009). L’image préoccupée. Paris, Éd. Hermès-Lavoisier, coll. Forme et sens, 192 p.

BEYAERT-GESLIN, Anne (2009). Prélude au portrait frontal. Quelques leçons de Wölfflin et Zilberberg, in Analytiques du sensible. Pour Claude Zilberberg, Limoges, Éd. Lambert Lucas, 177-191. [En ligne : http://www.lambert-lucas.com/wp-content/uploads/2018/10/analytiques_sensible_oa_tr.pdf].

TODOROV, Tzvetan, FOCCROULE, Bernard, LEGROS, Robert (2005). La naissance de l'individu dans l'art. Paris, Éd. Grasset, 252 p.

BUCI-GLUCKSMANN, Christine (2003). Esthétique de l’éphémère. Paris, Éd. Galilée, 96 p.

BEYAERT, Anne (2002). Une sémiotique du portrait, in S. Caliandro (dir.), « Perceptions », Tangence, 69, 85-101. [En ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2002-n69-tce608/008074ar.pdf].

BUCI-GLUCKSMANN Christine (1986). La folie du voir. De l’esthétique baroque. Paris, Éd. Galilée, 280 p.

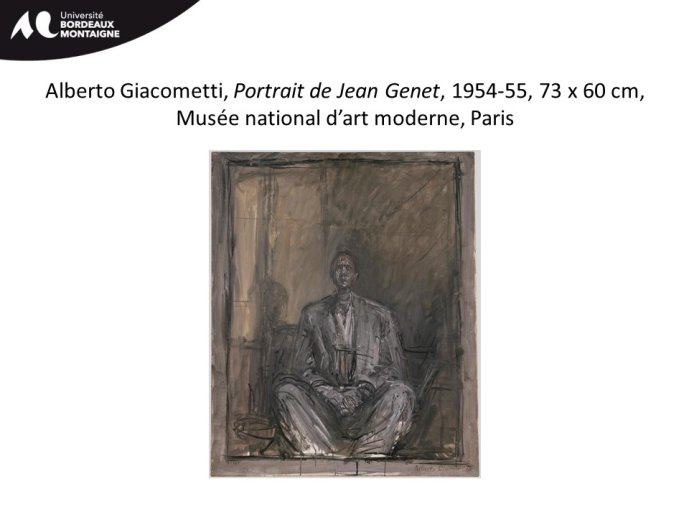

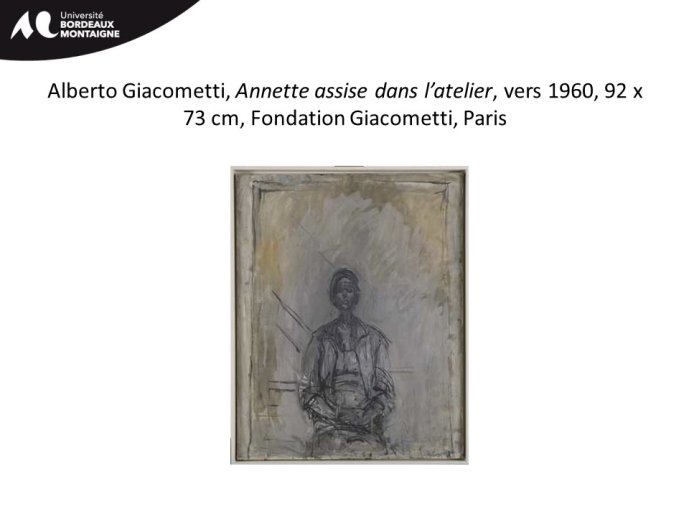

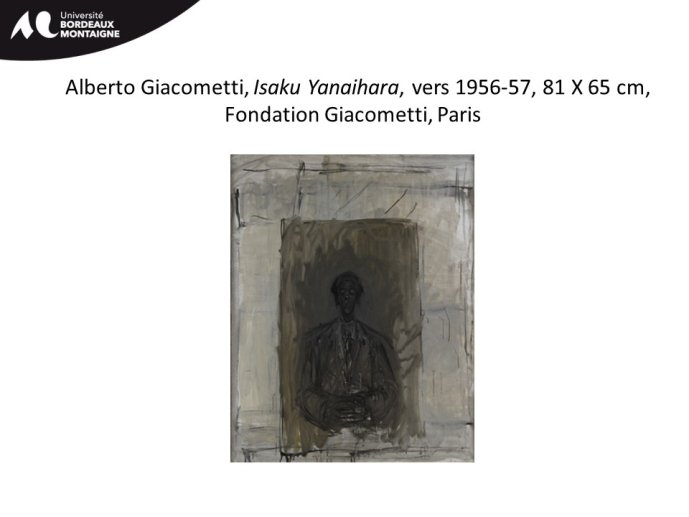

JULIET, Charles (1985). Giacometti. Paris, Éd. POL, 90 p. [rééd. 2019].

Dans la même collection

-

Les enjeux mémoriels du portrait. Introduction / Fabienne Bercegol, Estelle Galbois

BercegolFabienneGalboisEstelleLes enjeux mémoriels du portrait. Introduction / Fabienne Bercegol, Estelle Galbois, in Journée d'étude organisée par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH) sous la direction

-

Les portraits du Fayoum, veilleurs rêvés de la vie éternelle / Céline Trouchaud

TrouchaudCélineLes portraits du Fayoum, veilleurs rêvés de la vie éternelle / Céline Trouchaud, in "Les enjeux mémoriels du portrait", journée d'études organisée par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire

-

Le portrait ou la mémoire cruelle / Michela Gardini

GardiniMichelaLe portrait ou la mémoire cruelle / Michela Gardini, in "Les enjeux mémoriels du portrait", journée d'études organisée par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH) sous la direction

-

La construction mémorielle des portraits dans "Histoire de la Révolution française" de Jules Michel…

VouillouxBernardLa construction mémorielle des portraits dans "Histoire de la Révolution française" de Jules Michelet / Bernard Vouilloux, in "Les enjeux mémoriels du portrait", Journée d'étude organisée par le

-

La mémoire affichée : enjeux du portrait de rue chez JR et Agnès Varda / Philippe Ortel

OrtelPhilippeLe portrait, polymorphe, répond à des demandes sociales et culturelles, et en tant que médium de la représentation, il fait partie du processus de communication. Si les intentions qui président à la

-

Concurrence des genres. Portrait, nu et paysage dans "Portrait de la jeune fille en feu" (Céline Sc…

Lécole-SolnychkineSophieLe portrait, polymorphe, répond à des demandes sociales et culturelles, et en tant que médium de la représentation, il fait partie du processus de communication. Si les intentions qui président à la