Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Néologisme : la fabrique d'un concept

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

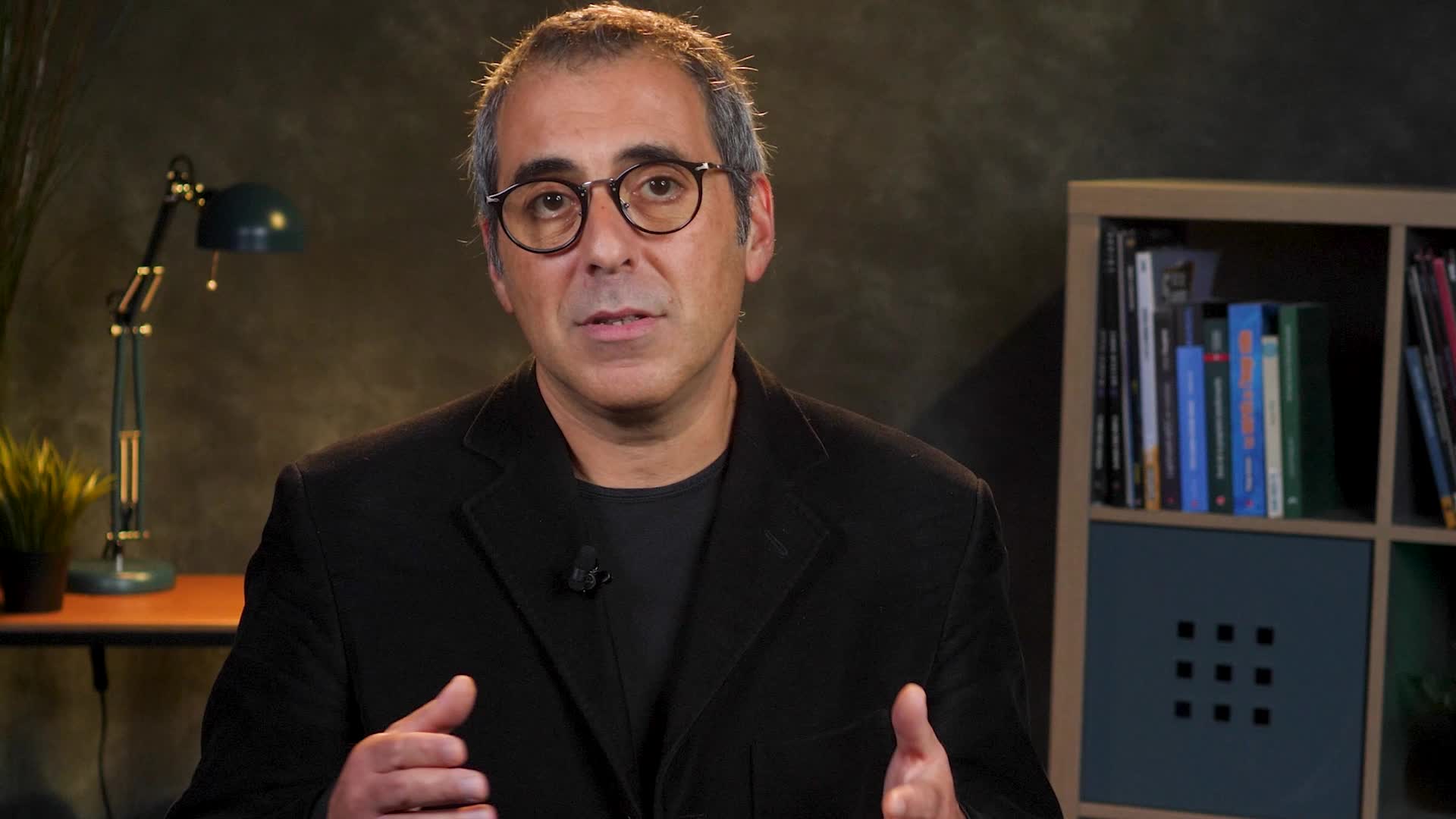

Cette conférence a été donnée dans le cadre du colloque intitulé "La fabrique des mots" qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 20 au 27 juin 2015, sous la direction de Christine JACQUET-PFAU et Jean-François SABLAYROLLES.

Présentation de l'intervenant

Agnès Steuckardt, professeure des universités (Université Paul-Valéry Montpellier, laboratoire Praxiling UMR 5267), a édité le Dictionnaire national et anecdotique, de Pierre-Nicolas Chantreau (1790) (Limoges, Lambert-Lucas, 2008), co-édité Traque des mots étrangers, haine des peuples étrangers et Antichamberlain de Leo Spitzer (Limoges, Lambert-Lucas, 2013, 2014), ainsi que des ouvrages collectifs sur la norme linguistique, la glose, la lexicographie.

Résumé de la communication

Il n'y a pas en français, jusqu'au XVIIIe siècle, de terme spécifique pour nommer le néologisme. À l'Âge classique, le débat est vif autour de ce qu'on appelle les "mots nouveaux", mais les contours de cet objet semblent assez flous. Quand, s'inscrivant dans la continuité d'une résistance à l'instabilité de la langue commune, l'abbé Desfontaines écrit un Dictionnaire néologique (1726), il dénonce non seulement les formes lexicales inédites, mais aussi des constructions verbales (tomber amoureux), des qualifications (yeux contempteurs), des tours métaphoriques (faire sortir l'esprit de sa coquille). Par l'adjectif néologique — qu'il invente — il qualifie de nouvelles façons de parler, et non spécifiquement de nouvelles unités lexicales. La série néologique, néologie, néologisme voit évoluer, au cours du XVIIIe siècle, son marquage axiologique. On se propose d'examiner comment le mot néologisme, issu du discours épilinguistique, devient un terme linguistique et intègre, pendant la période où se construit cette discipline, les concepts de la lexicologie.

Thème

Documentation

Présentation du colloque

Les nouveaux mots n'entrent dans les dictionnaires que bien après qu'ils ne sont plus nouveaux. Quel est donc leur statut entre leur création et leur éventuelle dictionnarisation? Beaucoup d'entre eux n'entreront même jamais dans un dictionnaire. Quel que soit leur devenir, les linguistes doivent en rendre compte en s'interrogeant sur les circonstances de leur émergence, la diversité des types de locuteurs qui les produisent (simple particulier, écrivain, homme politique, journaliste...), les procédés, morphologiques (avec leurs évolutions au fil du temps), sémantiques, syntaxiques ou combinatoires mis en œuvre... Les linguistes doivent s'intéresser aussi à leur diffusion, rapide ou lente, restreinte à de petits groupes ou touchant de vastes pans de la population. Qu'il soit volontaire ou fruit d'un lapsus, qu'il soit une création ou un réemploi, le néologisme conduit les récepteurs à s'interroger sur les raisons de leur apparition. La dénomination de nouveautés scientifiques et techniques, régulièrement invoquée, ne recouvre en effet qu'une faible proportion des néologismes de la vie courante. Et sans néologie, une langue n'est plus une langue vivante.

Actes du colloque

La fabrique des mots français

Christine Jacquet-Pfau, Jean-François Sablayrolles (dir.)

Éditions Lambert-Lucas - 2016

ISBN : 978-2-35935-171-2

Sur le même thème

-

Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…

CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...

-

1 – Evolution des paradigmes culturels. 1

NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne

-

Langue et culture créoles : Politique linguistique

ChadyShimeen-KhanGeorgerFabriceSciences du langage - Langue et culture créoles #11 - Politique linguistique

-

Entretien avec Astrid Lac

LacAstridEntretien avec Astrid Lac, professeur invitée dans le cadre du Programme de Recherche Interdisciplinaire : Les sciences sociales et le monde

-

La loi de l'attraction passionnée de Charles Fourier : un nouveau paradigme des sciences sociales

AntoineMaudeEntretien avec Maude Antoine réalisé par Nicolas Rault dans le cadre du programme pluriannuel de formation à l'audiovisuel (PPF-INOVA)

-

Les nouvelles voies de l'énonciation - Dans l'intimité de la recherche

Colas-BlaiseMarionDonderoMaria GiuliaBasso FossaliPierluigiVallespirMathildeSoirée "Les nouvelles voies de l'énonciation", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 7 juin 2023 au Forum de la FMSH

-

-

Francisco Varela et la conversation transformatrice

L'Institut Mind and Life et son organisation sœur, Mind and Life Europe, sont le fruit du dialogue entre le neuroscientifique Francisco Varela et Tenzin Gyatso, le quatorzième Dalaï-lama. Les

-

Écopoétique et résonance chez Glissant

Cette communication s'interroge sur l'écopoétique dans l'œuvre de Glissant à partir du concept de la résonance. Glissant propose une écopoétique ancrée dans la matérialité concrète du paysage, menant

-

La question de l'affectivité chez Marc Richir

L'objectif de cette intervention était de présenter — dans ses grandes lignes — la "phénoménologie de l'affectivité" de Marc Richir. Son idée de base est que nous vivons en permanence, dans les

-

La propagande dans le contexte politique italien

Cette conférence, donnée dans le cadre du programme PandheMic (Propagande : héritages et mutations contemporaines) , a été l'occasion d'attirer l’attention sur la transformation des stratégies de

-

Transhumanisme entre éthique, responsabilité et créativité

Dans un contexte d'intérêt croissant et de positionnements contrastés sur le transhumanisme, un cycle de séminaires plurisdisciplinaires est organisé par le Pôle Risques avec comme objectif de