Notice

IMEC - Abbaye d'Ardenne

Lexicographie bilingue : enseignement de l’italien et traduction dans deux grammaires italiennes écrites en français

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été présentée dans cadre du séminaire « Réflexions autour des dictionnaires bilingues et multilingues » de l'équipe ERLIS, sous la responsabilité d'Anne-Marie Gresser et d'Élisabeth Ridel, qui s'est déroulé à l'abbaye d'Ardennes (IMEC) le 28 mai 2009.

Viviana Agostini-Ouafi est Maître de Conférences au département d'italien de l'Université de Caen Basse-Normandie où elle enseigne notamment langue et linguistique. Spécialiste des problèmes pratiques et théoriques de la traduction, elle s'intéresse aussi aux représentations (thématiques ou identitaires), à la réception des œuvres en France et en Italie, à la relation oralité/écriture dans les récits autobiographiques ainsi qu'à la didactique des langues vivantes étrangères. Parmi ses travaux de traductologie : Giacomo Debenedetti traducteur de Marcel Proust (PUC, 2003), Poetiche della traduzione (Mucchi, 2010), « Il proustismo di Corrado Alvaro » (Fronesis, n° 8, 2008), « La traduction et le fascisme » (Transalpina, n° 13, 2010) ; parmi ses conférences sur la didactique de l'italien : « L'écoute et l'interprétation dans le processus de la compréhension orale » (24/11/2005, XIIIe Congrès RANACLES, http://www.unicaen.fr/crl/ranacles) ; « De la conception du test à son utilisation en ligne chez l'apprenant » et « Le projet Actulang : documents vidéo d'actualité avec exercices interactifs (A2-B1, CECRL) » (IUFM de Caen, 15-16/11/2007, Journées du PAF : L'italien et le plan de rénovation des langues).

Résumé de la communication

Les deux grammaires ici comparées, parues à Londres en 1821 (manuel de Veneroni-Zotti) et à Paris en 1865 (manuel de Vergani-Ferrari), sont représentatives de deux conceptions différentes de la langue, de la culture et de la société : l'usage que l'on y fait à des fins pédagogiques de la lexicographie bilingue, et plus en général de la traduction comme exercice d'apprentissage linguistique, nous montre que l'une est tournée vers le XVIIIe siècle pré-révolutionnaire et l'autre vers le monde bourgeois des nations industrialisées modernes. Ceci implique aussi, dans ces manuels, une conception et une pratique très différentes de l'enseignement des langues vivantes étrangères. Mais ces grammaires tant éloignées ont une source commune : Le maître italien de Veneroni (et ses variantes), dont la première parution date de la seconde moitié du XVIIe siècle ; de telles racines n'empêchent pas que le Vergani-Ferrari soit proposé aux apprenants francophones de l'italien jusqu'en 1939... L'analyse comparative des deux grammaires concerne notamment les listes lexicales bilingues, confrontées aussi à celles publiées dans un manuel de Veneroni de 1737. L'étude met en évidence les changements profonds qui caractérisent au XIXe siècle les approches didactiques variées, parfois contradictoires, de l'enseignement de l'italien en français. La lexicographie bilingue, dans sa tentative de fixer le discours humain en éternel mouvement, de grammaticaliser ce que la langue vivante fait constamment évoluer, apparaît ici dans toute son « héroïque » et « pathétique » nature : elle est obligée de se mettre à jour sans cesse et demeure sans cesse en retard vis-à-vis de la langue parlée par les locuteurs.

Sur le même thème

-

1-Mathdoc : 30 années au service de la communauté mathématique

MiotEvelyneBeffaraVincentMathdoc : 30 années au service de la communauté mathématique. Les dates clefs et les évolutions

-

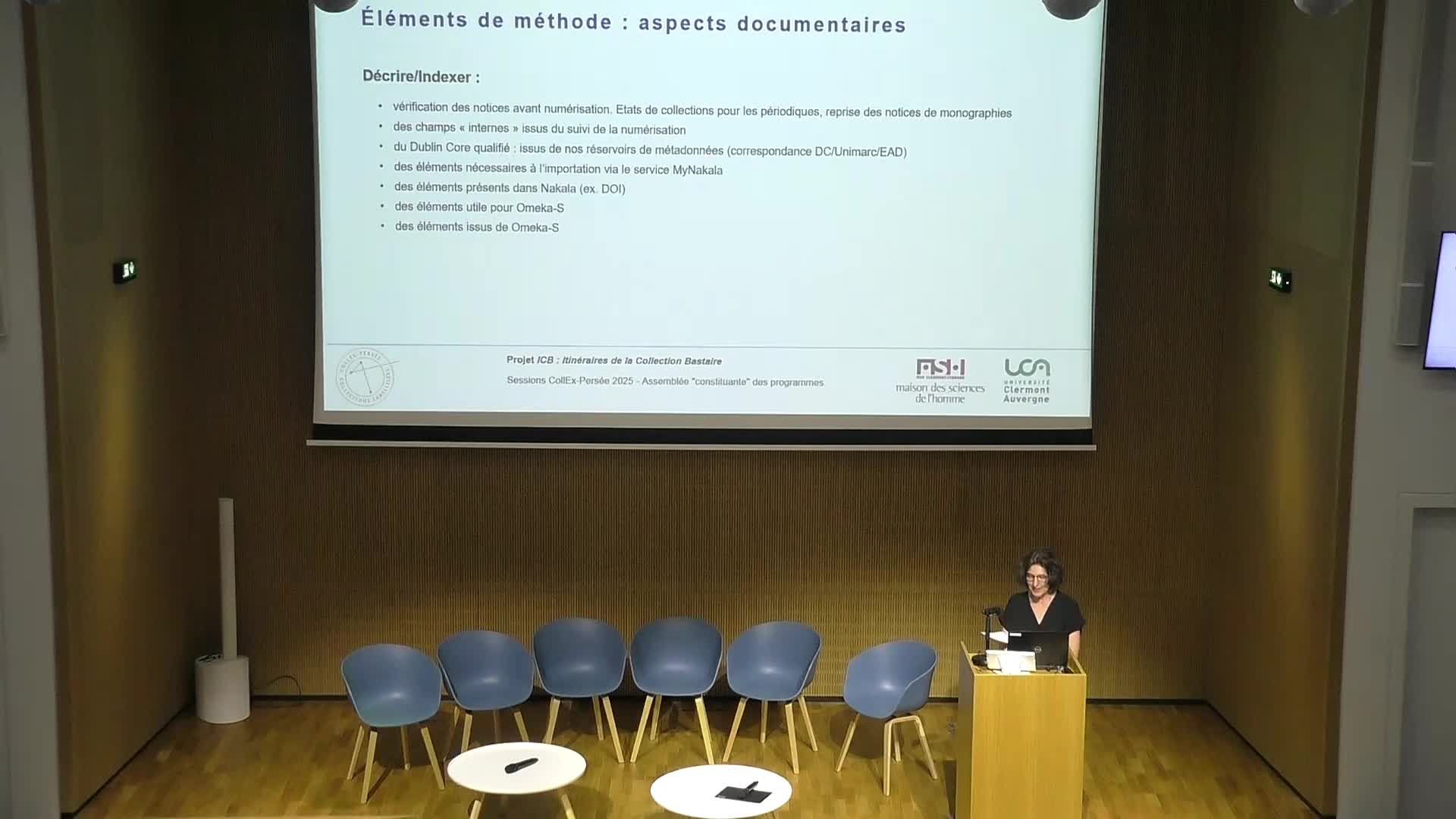

Projet ICB

VeilhanHélènePrésentation du projet ICB – Itinéraires de la collection Bastaire, lauréat de l’appel à projets CollEx-Persée 2022.

-

La place de l'édition scientifique publique dans le panorama de l'écologie du livre

GokselNisanCe webinaire est la première action du groupe de travail "Écologie du livre" piloté par Nina Koulikoff (MSH Mondes) et Cédric Vigneault (Enssib)...

-

Ouverture des premières journées inter-réseaux Médici, Repères, Mir@bel

Glasson DeschaumesGhislaineContatOdileOuverture des premières journées inter-réseaux Médici, Repères, Mir@bel.

-

Présentation de l'inter-réseaux Médici, Repères, Mir@bel

FotiadiSophieVazquezAnabelDorlandIsabellePrésentation des réseaux Médici, Repères et Mir@bel.

-

Table ronde 1 – Accompagner collectivement les publications scientifiques

BarthonnatCélineBassinetAriciaCastiglioniMaria PaolaRochefortDavidFortierAnne-Marie« Accompagner collectivement les publications scientifiques », première table ronde des journées inter-réseaux Médici, Repères, Mir@bel.

-

Table ronde 2 – Faire réseau à différentes échelles

RibbePaulinGranottierNathalieDugasMarie-EveGarcía ReáteguiGalaAvançoKarlaDeuxième table ronde de la première journée des rencontres Médici, Repères, Mir@bel 2025

-

InVisto : Base de données pour l’histoire du livre et de l’édition vietnamienne en Cochinchine (18…

CaoThúy VyL’histoire du livre et de l’édition vietnamienne en Cochinchine (1890-1945)

-

ÉDITER LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES - 3e édition

Azeredo de MoraesFernandaDouilletAnne-CécileGutiérrez RuizCarolinaFantinEmmanuelleTasselJulienAndruchiwAmandineGuillouAnne YvonneGrecoLucaPfirschThomasBourmeauSylvainLa troisième édition de la rencontre "Éditer la recherche en sciences humaines et sociales", organisée en partenariat avec le journal AOC et présentée par Sylvain Bourmeau, s'est tenue dans le grand

-

Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…

CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...

-

« Encore un peu et nous verrons les amandiers fleurir » : Éditer en liberté dans une Grèce démocrat…

PitsosNicolasBrisac-ChraïbiAnne-Laure50 ans après la chute de la dictature des colonels et le rétablissement de la démocratie en Grèce, cette rencontre propose un tour d’horizon de l’activité éditoriale littéraire dans ce pays et des

-

La diffusion en contexte de science ouverte : réseaux et sentiments

Cette vidéo explore la « diffusion » en contexte de science ouverte, en abordant sa définition, les outils disponibles et les acteurs impliqués.