Notice

Expérimentation et observation ethnographique : leurs contributions à la connaissance de l’architecture en terre

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La compréhension des architectures de terre – les techniques de construction et leurs implications au long de la chaîne opératoire, les formes qu’elles conditionnent – est alimentée par deux voies de recherche : l’expérimentation en grandeur réelle et l’observation « ethno-technique » dans des régions où ces architectures sont encore très présentes.

Au cours d’un chantier de construction de « maison gauloise » mené sur le site archéologique de Lattes (Hérault) entre 2008 et 2015, la contribution essentielle de l’expérimentation est apparue en ce qui concerne les procédés constructifs, en dépit de biais induits par le manque de savoir faire des participants et, paradoxalement, l’ensemble des savoirs détenu par l’homme contemporain, ou encore par l’utilisation d’outils et matériaux modernes, de terres non sélectionnées.

L’expérience a permis de pointer des difficultés inhérentes au choix du matériau « terre » dans le contexte local, susceptibles de remettre en cause le modèle architectural imaginé ou conduisant à envisager des solutions que les bâtisseurs de l’âge du Fer auraient pu employer pour les pallier.

Elle a ainsi amené les archéologues à revoir des idées préconçues sur l’habitat protohistorique, à réfléchir sur l’utilisation de l’espace en milieu urbain, à restituer une répartition des tâches sur les chantiers, etc.

En parallèle de la construction de la maison, des hypothèses ont été testées sur des murs-échantillons en vue d’interpréter des modes opératoires correspondant à différentes sortes de réalisations, y compris néolithiques et médiévales.

L’exemple de Lattes, comme d’autres, illustre la nécessité de cerner et pondérer l’apport effectif de telles expérimentations, surtout lorsqu’elles ne sont pas conduites au plus près des « conditions réelles ».

Le second volet concerne la contribution de l’approche ethno-technique, passant par le recensement, l’examen ou l’étude d’édifices achevés et parfois en cours de destruction naturelle et par l’observation de la pratique de techniques ayant encore cours. Dans ce domaine aussi, l’observation peut s’avérer en partie faussée et pour les mêmes raisons, la perte de savoir faire et l’introduction de matériaux modernes, et la difficulté de comprendre le bâti quand il ne peut pas être « fouillé ».

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

Archéologie expérimentale et métallurgie : comprendre la sensibilité de la métallurgie à travers me…

L’archéologie expérimentale fournit une méthode de recherche sur la culture matérielle, dans laquelle le travail des artisans du passé peut être étudié en termes de capacités et de développement par

-

Les cuissons céramiques expérimentales, bilan critique

La fabrication des céramiques est un domaine qui a donné lieu à de nombreuses recherches expérimentales, mais qui le plus souvent apportent beaucoup moins que des enquêtes ethnographiques portant sur

-

L’artisanat du métal à Alep, 2006-2010. Le présent archaïque est-il un témoin fiable du passé ?

DavidJean-ClaudeLa recherche sur le travail du métal à Alep a pris forme avec l’ambition initiale de comparer les ateliers encore en place entre 2004 et 2009, avec les mêmes activités à d’autres époques en milieu

Sur le même thème

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

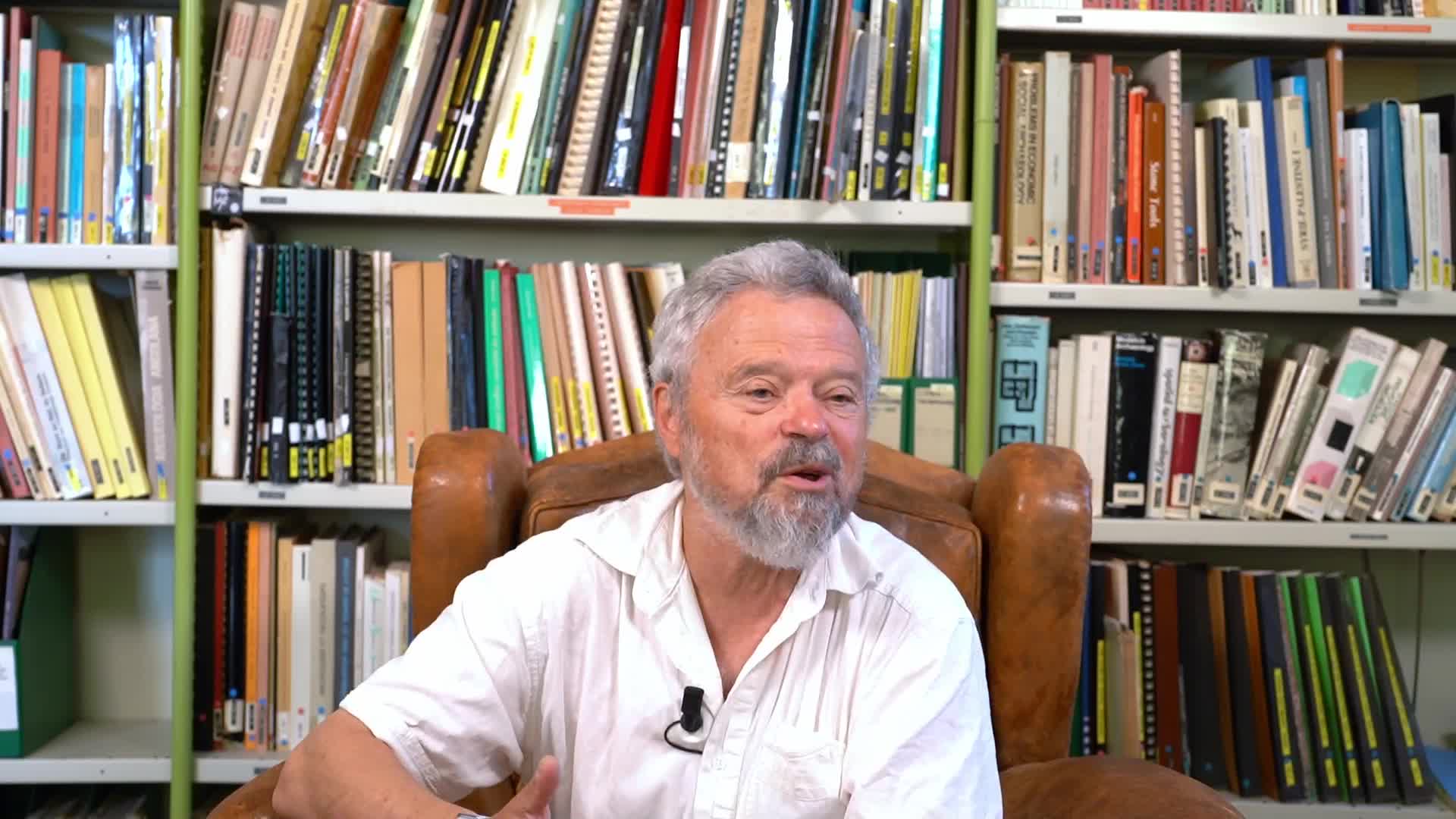

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotonique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

CHeaR - Croiser les Histoires des écoles d’architecture en Région (2024-2026)

LavenuMathildeMathilde Lavenu, membre de l'UMR Ressources, présente le projet CHeaR.

-

Les Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Arch…

SerraLaurenceRabeIndrafoLes Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Archéologie du verre à La Réunion

-

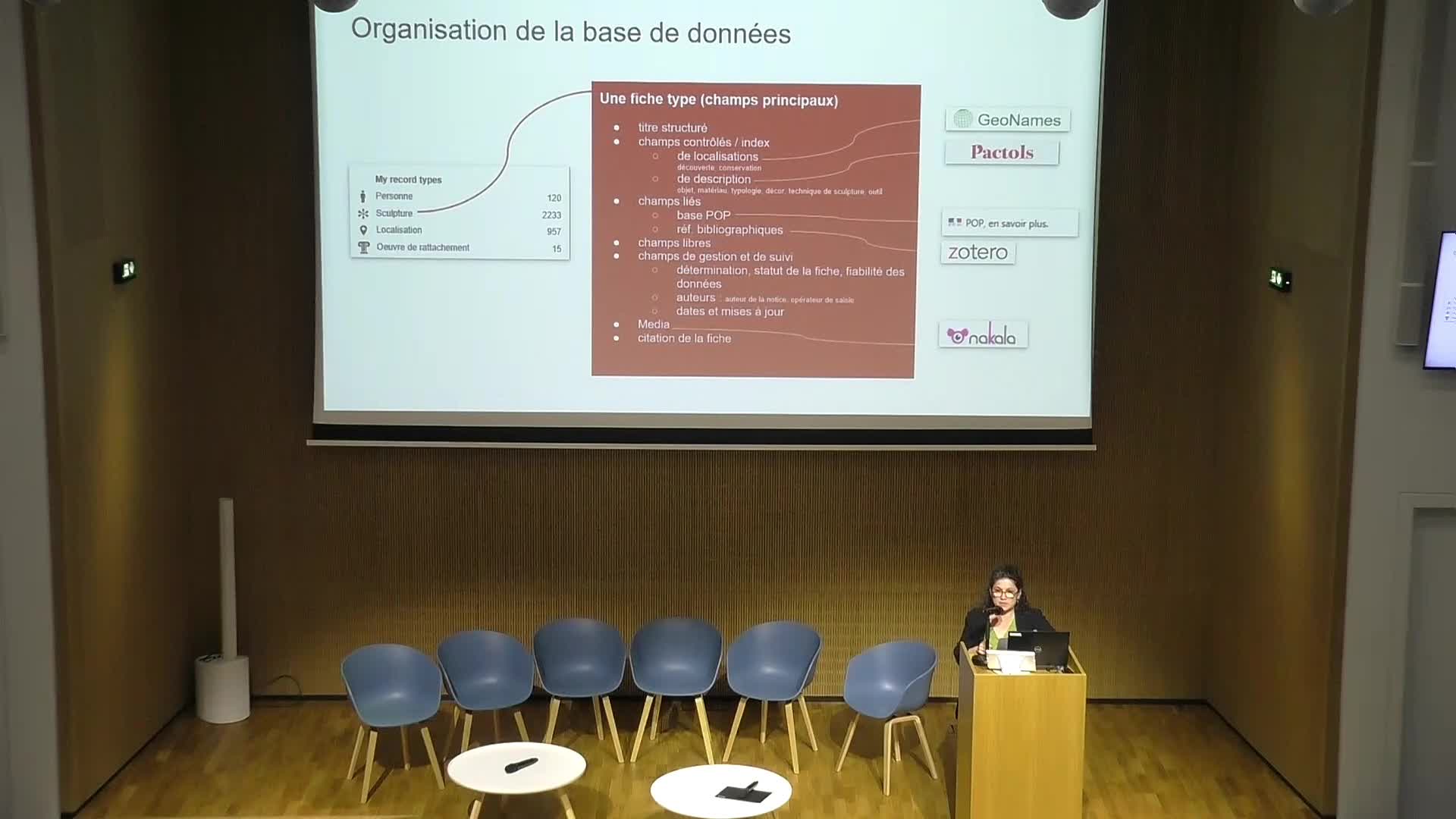

Projet CORPUS SATHMA

FlamminAnnePrésentation du projet CORPUS SATHMA, soutenu par CollEx-Persée dans le cadre de l’appel à projets 2022.

-

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

-

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

PorlierChristopheDelrieuxFabienCauseries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

-

Témoignage de Alain Schnapp

SchnappAlainGuérinAnaëlleDans le cadre de la préparation du 250e anniversaire de son ouverture au public, en décembre 2020, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a mené une collecte d’archives orales afin de

-

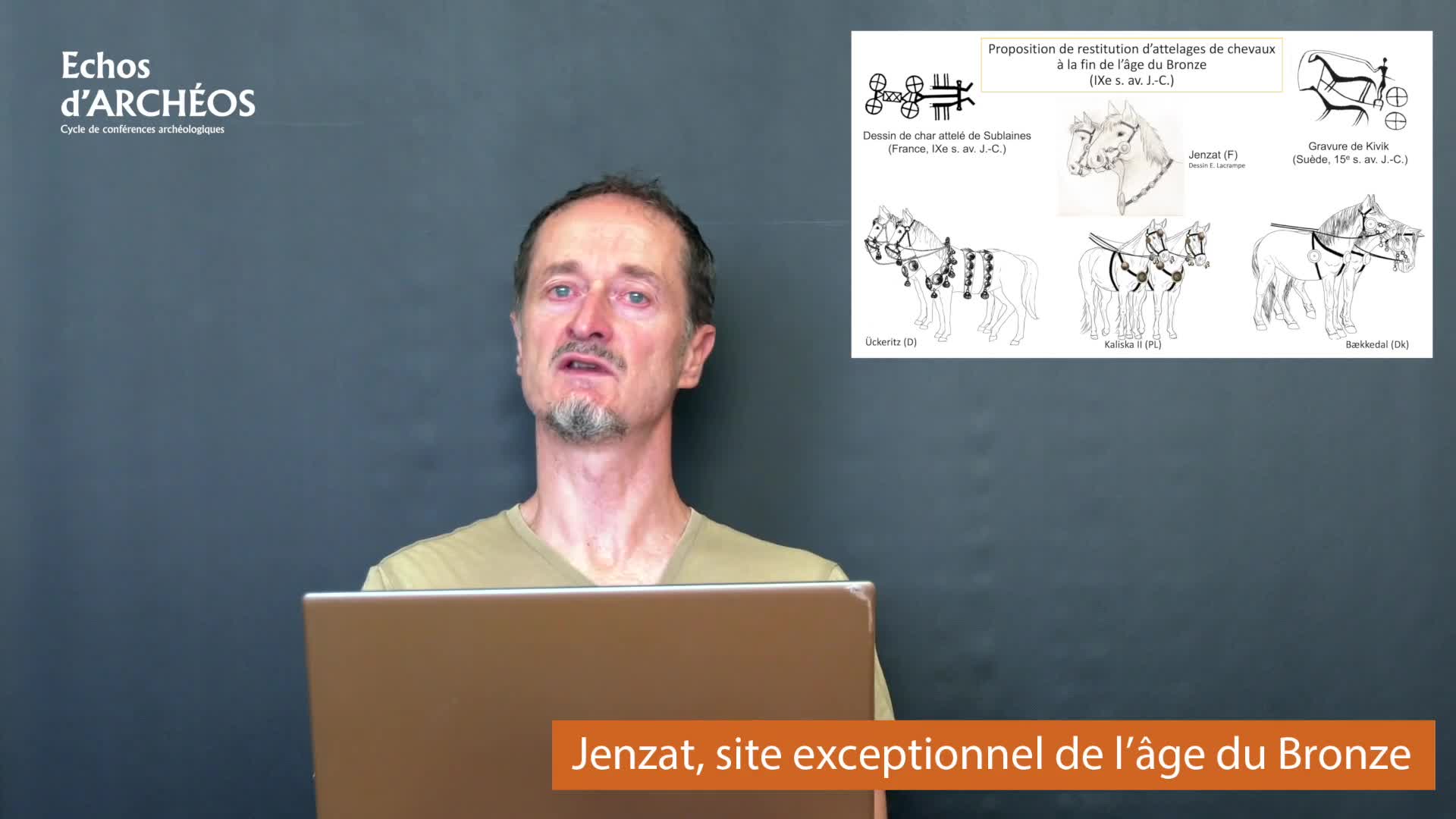

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.