Chapitres

- Présentation de Catherine Baron02'50"

- Projet de recherche04'12"

- Approche interdisciplinaire02'04"

- Avantages et inconvénients 03'15"

- Avancée du débat environnemental02'04"

Notice

Programme Réseaux internationaux en SHS - Interview de Catherine Baron

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Lauréat 2022 Programme Réseaux internationaux en SHS, Catherine Baron nous parle du projet Gouverner les eaux comme commun(s).

Plus d'informations sur le site de la FMSH en cliquant ici.

Retrouvez la transcription dans l'onglet Documentation.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Transcription

Je m’appelle Catherine Baron, je suis professeure des universités à Sciences Po Toulouse où je dirige un master qui s’intitule Coopération, Développement et Solidarité Internationale. Ce master forme des jeunes dans une approche un peu critique sur tout ce qui est projet de développement, aide au développement, avec une forte focale sur les enjeux environnementaux et écologiques. On présente l’approche par les communs, qui est aussi un point important de cette formation. Au départ, je suis socioéconomiste du développement. J’ai travaillé beaucoup sur les enjeux de développement urbain dans les Sud, dans un premier temps beaucoup en Afrique. Et petit à petit, travaillant sur les problématiques urbaines, je suis arrivée à la question de l’eau et de l’accès à l’eau potable dans les quartiers précaires de grandes villes africaines. Et petit à petit, j’ai cheminé de l’Afrique vers l’Asie, en passant d’abord par l’Indonésie pour essayer d’aborder, de façon non pas comparative, mais avec des regards croisés entre ce qui se passait dans les grandes villes africaines et les villes asiatiques, avec un certain nombre de travaux qui ont porté sur des villes indonésiennes comme Surakarta, au sud de l’île de Java. D’abord des questionnements sur les services d’eau. Et petit à petit, je me suis rendu compte que cette question des services d’eau et d’accès à l’eau potable était fortement liée à la question de la manière dont on gérait les ressources en eau. Ce qui est intéressant, c’est que dans le monde académique, il y a des gens et des chercheurs qui travaillent plutôt sur les questions de services d’eau, et d’autres qui se fréquentent finalement peu, qui travaillent sur la gestion des ressources en eau. Les travaux actuels que je mène et les doctorants que j’accompagne des Sud, et Français aussi pour certains, travaillent en ce moment sur comment penser cette articulation entre un accès à l’eau potable pour tous, donc plutôt la dimension de service, et une gestion des ressources en eau qui préserve la ressource. Avec toutes les dynamiques aujourd’hui urbaines, la croissance des villes, tous les questionnements qui sont posés sur : est-ce que tout le monde pourra avoir accès à un réseau d’eau, au robinet à domicile, c’est-à-dire ce modèle que l’on connaît en France, en Europe, et dans le monde dit moderne et développé, la question, c’est : est-ce que ce modèle est universel ? Est-ce qu’il ne faut pas penser à d’autres modalités sur ce qu’on appelle le off-grid, des systèmes hors réseau ? La question qui est posée, c’est comment est-ce qu’on gère ces systèmes-là, comment est-ce qu’on pense la participation de tous à la gouvernance de ces différents dispositifs, sous contrainte d’une eau qui est de plus en plus rare, qui est de plus en plus polluée, donc sous contrainte de cette approche d’une gestion plus raisonnable des ressources en eau. Je travaille là-dessus en Afrique, Afrique de l’Ouest, beaucoup sur le Niger et Burkina qui sont mes terrains vraiment anciens et historiques, en Indonésie et depuis peu en Thaïlande. Ce projet de recherche que j’ai soumis auprès de la Fondation, que je remercie vraiment pour l’accompagnement, c’était un projet qui essayait de penser la coproduction des connaissances. On parle beaucoup de participation depuis très longtemps, depuis les années 70, et on se rend compte qui participe, comment, etc. Le projet, c’était un défi de s’interroger sur cette question et de se dire comment est-ce qu’aujourd’hui, on peut penser différemment dans le contexte de changement climatique, dans le contexte d’enjeux qui sont des enjeux vraiment importants, d’environnement, d’écologie, comment est-ce qu’on peut prendre au sérieux cette question de la participation des différents acteurs aux échelles locales, dans la production de connaissances et la valorisation et surtout la mise en visibilité de ces connaissances à l’échelle de territoires qu’on se proposait de regarder de manière un petit peu plus spécifique. L’idée, c’était de se dire, parce qu’on a fait cette recherche bibliographique, parce qu’on a rencontré aussi un certain nombre d’acteurs et qu’on a identifié des dynamiques locales endogènes qui étaient un peu visibles, notamment en Thaïlande. C’était vraiment exploratoire dans un premier temps que de se dire : il se passe des choses tant au niveau académique qu’au niveau de la société civile dans ce pays. Allons voir ce qui se passe. On n’était pas certains qu’au départ ça marcherait et qu’on aurait une accroche. On a décidé, grâce au financement de la Fondation, d’organiser un premier workshop : on vient, et on vient en se disant qu’a priori, on n’oriente vers aucune question spécifique. On avait trois thématiques liées à la coproduction des connaissances dans le secteur de l’eau et la question des communs et du commoning, comment on fait ensemble. On a lancé des groupes, on a constitué des petits groupes, mélangeant les groupes. On a été très accompagnés par l’IRASEC, qui est une UMIFRE du CNRS basée à Bangkok. On a décidé d’inviter des collègues d’Indonésie, du Japon, d’Inde, de Thaïlande, bien sûr, du Vietnam, du Laos, et des Français. On a décidé d’essayer, à travers ce workshop, de voir un petit peu ce qui ressortait comme réflexion innovante par rapport à cette façon de penser l’eau et de penser la gouvernance de l’eau et la production des connaissances, dans un contexte thaïlandais qui est très complexe, puisque la politique de la Thaïlande, c’est la construction des grands barrages. Cette construction des grands barrages s’inscrit dans des dynamiques plutôt qu’on appelle top-down, descendantes, où la parole des populations n’est pas forcément entendue. C’était vraiment de s’interroger là-dessus, comment faire émerger cette parole et comment la faire entendre. On a commencé à constituer un mini-réseau et les choses sont allées très vite parce que ce workshop a été organisé en octobre 2022, une dynamique s’est créée et on a été amenés à organiser un deuxième workshop à Chiang Mai avec un chercheur thaïlandais, très reconnu pour ses travaux sur ses approches participatives et sur la coproduction des connaissances, qui s’appelle le professeur Chayan Vaddhanaphuti, qui a écrit un article qui a beaucoup circulé dans les milieux de la recherche sur ce qu’ils appellent la Thai Baan Research, qui est vraiment une façon de concevoir la mise en visibilité et l’accompagnement surtout des populations locales dans la préservation des ressources en eau. On a organisé un deuxième workshop sous l’égide de son centre de recherches. À nouveau, on a organisé ça en collaboration avec IRASEC. On a aussi organisé ça en collaboration avec une ONG française qui travaille sur ces thématiques des communs qui s’appelle le GRET, avec qui je collabore beaucoup et avec qui je travaille dans l’accompagnement de doctorants du GRET, qui sont des salariés du GRET et qui font leur thèse sur ces problématiques-là, avec actuellement trois doctorants qui travaillent sur ces thématiques. Cette approche est nécessaire et n’est pas facile. Ce n’est pas facile de travailler en interdisciplinarité au sein de ma communauté. Déjà, mettre ensemble des chercheurs qui travaillent sur les services d’eau et sur les ressources en eau, ce n’est pas quelque chose de très commun. Le faire à une échelle internationale, ce n’est pas simple non plus. Sur ces thématiques, quand on travaille sur les communs, on se rend compte qu’on est beaucoup plus sur la question des ressources. Par exemple sur le séminaire, la question des services, c’est-à-dire les services d’eau comme communs, c’est quelque chose qui est moins travaillé. C’est déjà arriver à mettre ensemble des gens qui sont dans des sphères qui ne se rencontrent pas souvent. C’est un premier défi. La deuxième chose, c’est faire échanger et faire parler ensemble sur les communs, qui est un concept, mais qui est aussi un outil politique, des gens qui viennent de la société civile et des chercheurs. Dans le cadre de ces rencontres, c’était aussi une façon de faire dialoguer des gens sur ce thème des communs qui peut parfois apparaître soit comme une mobilisation militante d’un côté, soit comme un cadre vraiment théorique. Ce n’est pas facile de faire dialoguer. La première question que les gens posent, c’est : "Qu’est-ce que c’est, les communs ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par commun ?" Et nous, on dit : "Non, on ne va pas avoir cette démarche-là." On est sur une démarche de qu’est-ce que vous diriez sur des approches innovantes de manière de gouverner l’eau, les eaux. C’était un petit peu ça, les défis. C’est un peu ça, la trame de ces trois années, puisque le projet est sur trois ans. C’est la constitution d’un réseau, c’est l’identification à la fois de chercheurs, d’acteurs de la société civile, peut-être aussi d’acteurs du privé, parce qu’on n’en a pas beaucoup embarqué pour le moment dans notre histoire. C’est essayer de repérer des gens qui sont dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, dans l’entrepreneuriat social, la RSE, de voir comment ils traitent ces questions, au-delà du greenwashing ou du commonwashing, comme je dis, qui serait un dialogue qu’on va essayer d’instaurer dans nos prochaines étapes. La méthode : je suis universitaire, donc je suis habituée à participer à des colloques. Je suis enseignante, je suis habituée à être celle qui parle et qui présente les choses. Donc c’était très, très déstabilisant pour moi de me dire "et si on faisait autrement ?" On est en train de parler des communs, on est en train de parler de participation, on est en train de parler de façon de décoloniser quelque part les imaginaires, de vraiment changer de référentiel et changer de façon de penser. Nous aussi, en tant que chercheurs, dans le cadre de ces événements-là, avec l’appui de la Fondation, avec l’appui de l’IRASEC, c’était de se dire : peut-être que ça ne donnera rien, mais essayons. Le premier séminaire, on l’a fait comme ça, en essayant d’innover de ce point de vue là. C’est déstabilisant, en tout cas pour moi. On n’a pas des articles, on n’a pas de la matière hyper formalisée comme on pourrait l’avoir lorsqu’on organise un colloque de manière beaucoup plus académique, beaucoup plus conventionnelle. C’est vrai qu’on pouvait avoir l’impression que ça partait un peu dans tous les sens à des moments, mais tout le monde s’y est retrouvé. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c’est que ça crée une dynamique collective. Il y a eu ces échanges dans les groupes et au moment des restitutions, c’étaient vraiment des moments d’échange, de partage et de désaccord. On a vraiment eu du débat et on n’est pas arrivés avec une définition "gouverner les eaux comme communs, c’est ça." On n’est pas arrivés là, et tant mieux, parce que personne n’a la réponse à ça. C’est déstabilisant parce que pour moi, c’est processuel, c’est-à-dire c’est quelque chose qui ne peut que se construire collectivement et je crois qu’on part de très loin. Parce que très souvent, on arrive avec des cadres, des normes, des modèles. Là, ce n’est pas du tout ce qu’on fait. On n’est pas dans des constructions complètes non plus, on est vraiment de partir des connaissances des gens et de tout le monde. Je suis africaniste. Je trouve que c’est très intéressant, venant de l’Afrique, d’avoir ce regard croisé. On n’est pas du tout dans les mêmes configurations institutionnelles, on n’est pas du tout avec les mêmes acteurs. Dans le monde, en tout cas en Thaïlande et en Indonésie, les chercheurs viennent d’Australie, du modèle de la façon de penser anglo-saxonne. Dans les sciences humaines et sociales, en Asie, il y a peu de chercheurs français des SHS qui travaillent sur ces questions de l’eau. J’ai eu beaucoup de mal à identifier des partenaires français par exemple. L’IRASEC m’a beaucoup accompagnée dans cette recherche et au final, je n’en ai pas rencontré tant que ça. La deuxième réponse, comme je vous l’ai dit, j’ai cherché, je fais toujours ça sur mes terrains, des petites choses que je vois qui bougent, des petites innovations locales. Je suis un petit peu comme une détective privée qui cherche vers quoi ça va la mener. C’est clair que d’avoir rencontré notamment ce collègue thaïlandais qui travaille sur la Thai Baan Research, d’avoir identifié ce qu’on appelle en Thaïlande les Mekong School, qui sont des lieux justement de coproduction des connaissances à travers les connaissances des populations locales, des initiatives qui sont extrêmement intéressantes, qui sont accompagnées par des chercheurs ou des acteurs de la société civile, voire des activistes aussi. J’ai trouvé ça vraiment très intéressant. J’ai pu aller sur le terrain grâce au projet, grâce au financement de la FMSH. J’ai pu aller rencontrer les personnes qui accompagnent ces expériences de Mekong School. On est face à un discours très anxiogène aujourd’hui, c’est une réalité. L’écoanxiété, chez mes étudiants, on la rencontre de façon exponentielle. L’idée de ce projet pour moi, c’est de prendre conscience de ces enjeux et essayer d’apporter un peu d’espoir. C’est de dire qu’il y a des choses qui sont possibles de faire, mais à condition de penser autrement. Je reprends cette phrase de Serge Latouche, qui pour moi était un maître en économie du développement, qui parlait de "décoloniser l’imaginaire. C’est de lui que vient cette formule. Je pense que c’est ça. C’est vraiment aujourd’hui de se demander comment on peut penser autrement. Je pense qu’il y a une thématique très importante et que je rencontre beaucoup en Asie et en Afrique, c’est de travailler différemment sur la relation, par exemple, entre humains et non-humains. C’est une thématique très récurrente aujourd’hui, très à la mode, comment est-ce qu’on aborde cette question aujourd’hui de manière sérieuse. Par exemple, dans les Mekong School dont je vous parlais tout à l’heure, c’est clair que c’est cette relation-là qui est mise. C’est vraiment de travailler sur le lien et de prendre la notion de commun à travers non pas peut-être la coproduction des connaissances, parce que vous voyez, on est partis de ça dans le projet, la coproduction des connaissances. Et là, on est plus véritablement sur s’interroger sur la part sensible, donc parler de cocréation plutôt que de coproduction. Parce que quand on est dans la coproduction, on reste dans le registre de l’économique et dans le registre de l’efficience. Quand on est dans d’autres façons de poser la problématique du sensible, on sort de ces registres-là. Dépasser les visions des communs telles que Ostrom le présentait dans une région qui restait quand même très économico-centrée et très anthropocentrée, c’est vraiment d’arriver à sortir de ça. Déconstruire l’imaginaire, c’est s’interroger sur la cocréation. Ça peut paraître un peu illusoire, un peu utopique, mais on a besoin des utopies aussi.

Sur le même thème

-

Géopolitique de la terre, de l'eau et du pain au Moyen-Orient

AcloqueDelphineBlancPierrePétriatPhilippe« La Terre est verte et belle et Dieu vous a désignés comme les administrateurs de cette Terre. La Terre entière a été créée comme un lieu de culte pur et propre. Celui qui plante un arbre et s’en

-

What if we modelled water as if our lives depended on it? - CoSavez-vous ? Eau bien commun

KruegerTobiasIn this seminar, Tobias Krueger will delve into practices of hydrological modelling to show what worlds they create...

-

Mayotte sous tension. Vivre au rythme de la pollution de l'eau

SturmaAudeVivre avec le risque à Mayotte : une étude de la vulnérabilité sociale au risque de pollution de l’eau dans un quartier précaire de l’île. En dressant le portrait des populations vulnérables au risque

-

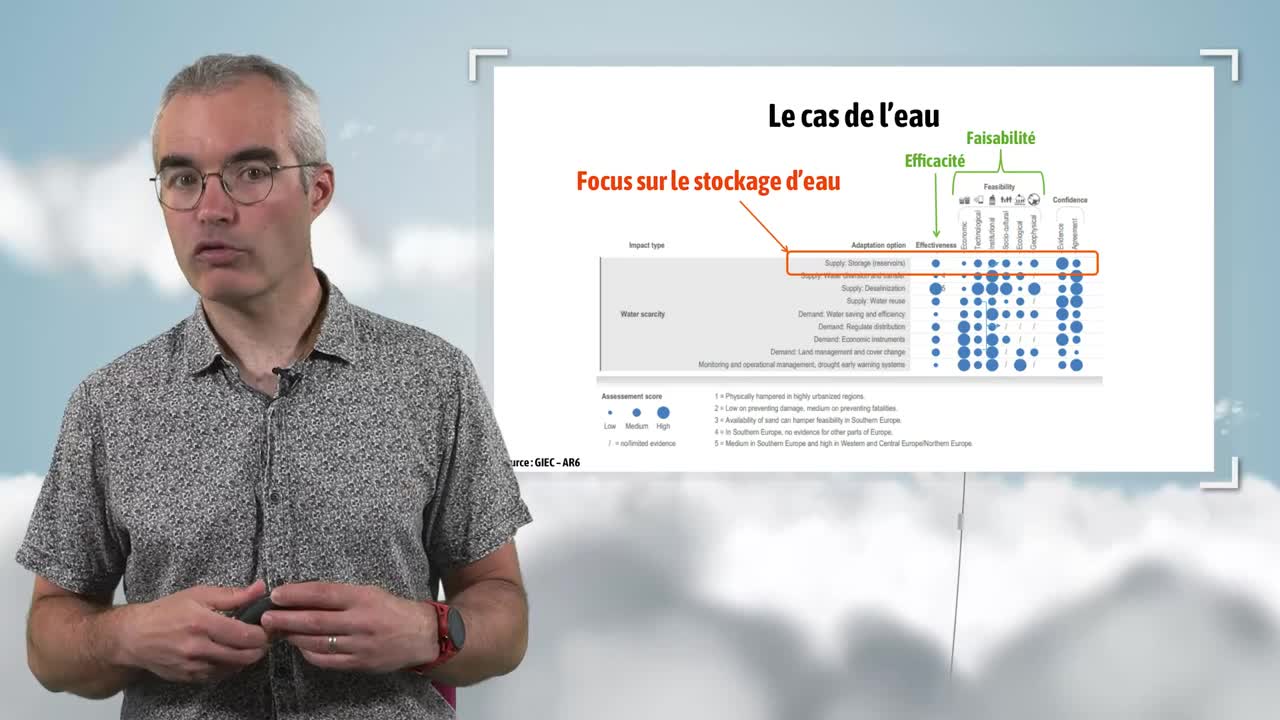

Climate change in Europe

Le CozannetGonériGonéri Le Cozannet, a researcher at the BRGM, discusses European climate change in this video.

-

Changements climatiques en Méditerranée

ThiébaultStéphanieStéphanie Thiébault, directrice de recherche au CNRS, discute dans cette vidéo du changement climatique en Méditerranée.

-

L'Europe face au défi du changement climatique

Le CozannetGonériGonéri Le Cozannet, chercheur au BRGM, discute dans cette vidéo du changement climatique en Europe.

-

L'eau au XXIe siècle : un défi planétaire et… local

AmblardChristianL’accès à l’eau douce représente au niveau mondial un enjeu politique, socio-économique, environnemental et sanitaire. Mais qu’en est-il aussi sur le plan local ?

-

Les répertoires subtils

HoudartSophieChartierDenisDiscussion croisée entre l'anthropologue Sophie Houdart et le géographe et artiste Denis Chartier.

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Soulèvements sociaux. Destructions et expérience sensible de l…

HachettePaulineHuëtRomainDans le cadre du cycle Livres en dialogue, les Éditions de la MSH ont le plaisir d'accueillir Pauline Hachette et Romain Huët, directeurs du numéro 16 de la revue Socio intitulé « Soulèvements sociaux

-

"Gazelle théorie", une expérience d'écriture rebelle

En interrogeant l'espace vide entre "écrits" et "rebelles", Orchani propose un retour à l'expérience d'écriture rebelle. En tant que chercheuse, mais aussi en tant qu'écrivain, elle s'essaie ici à une

-

Nathalie Fau - Le rôle des acteurs supranationaux, nationaux et locaux dans la construction des esp…

FauNathalieIntervention en français de Nathalie Fau (IRASEC) lors du 2e colloque international du CIST (Paris, 27-28 mars 2014 Fronts et frontières des sciences du territoire / Frontiers and boundaries of

-

Analyse par spectroscopie RMN d'un verre alteré type cristal

PalezisAlexandreAssegondCélineCe film présente l'analyse par spectroscopie RMN 750WB Bruker (Résonance Magnétique Nucléaire) d'un verre type cristal ayant été préalablement altéré sur une profondeur de 1,3 micron en enceinte