Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Archéologie des "notifications" numériques

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été donnée dans le cadre du colloque intitulé "Archéologie des media, écologies de l'attention" qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 30 mai au 6 juin 2016, sous la direction d'Yves CITTON, Jeff GUESS, Emmanuel GUEZ, Martial POIRSON et Gwenola WAGON.

Présentation des intervenants

Ancien étudiant du département Design de l’École normale supérieure de Cachan et agrégé d’arts appliqués, Anthony Masure enseigne le design graphique et numérique. Sa thèse portant sur "le design des programmes", dirigée par Pierre-Damien Huyghe, a été soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a co-fondé la revue Back Office, à paraître en 2016, qui interroge les rapports qu’entretiennent le design graphique et les pratiques numériques.

Sites internet: www.anthonymasure.com ; www.softphd.com ; www.revue-backoffice.com

Pia Pandelakis est maître de conférences à l’Université Toulouse - Jean Jaurès. Elle enseigne le design et s’est spécialisée dans le design graphique et l’illustration. Sa thèse en études cinématographiques porte sur le devenir du corps héroïque dans le cinéma américain (de Rambo à Robocop, entre autres) et ses recherches portent plus largement sur la représentation du corps à l’écran. Elle cherche aujourd’hui par son travail à relier les champs du cinéma et du design.

Résumé de la communication

"L'inattention se vend mal", pour reprendre l'aphorisme du designer Raymond Loewy selon laquelle " la laideur se vend mal " (1963). Sous le terme d'attention, nous entendons moins une faculté de l'esprit qu'"une réaction corporelle susceptible de se faire happer par des dispositifs de capture " (Yves Citton, 2014). En effet, nombre de productions se réclamant du design développent des stratagèmes faisant appel à la part réflexe de l'être humain. Ce type de design vise à produire une attention comportementale, réflexe, "ciblée" sur ce qui a été anticipé dans la conception. Dans le contexte des dispositifs numériques, il ne s'agit pas seulement de focaliser l'attention sur une offre, mais, dans bien des cas, de la gérer continuellement par "itérations" (eye tracking, A/B testing, etc.) afin de la réorienter vers des objectifs à atteindre. Suivant les analyses de la chercheur Natasha Dow Shüll (2012) concernant le design "attentionnel ", des espaces de jeu à Las Vegas, nous proposons de rapprocher "attention " et "addiction" pour qualifier ces stratégies de captation des consciences. Nous nous intéresserons plus spécifiquement à la notion de " notification ", qui a pris ces dernières années une importance cruciale dans le design d'interfaces en raison de la masse croissante d'informations à traiter et de la multiplicité des contextes d'usage (mobilité, etc.). Afin de développer une réflexion sur la façon dont les media numériques conditionnent l’attention humaine qui s’y trouve impliquée, il importe d'emprunter une approche "archéologique" pour dégager des points saillants traversant les époques. Nous souhaitons examiner "le passage d'un modèle économique (de l'investissement) au modèle écologique (de la relation au milieu)" (Yves Citton, 2014). Les programmes numériques peuvent-ils être ou devenir le lieu d'une écologie attentionnelle contribuant à une " écologie [plus large] de l'environnement artificiel " (Ezio Manzini, 1990)? Comment concevoir, par le design, la place de l'attention humaine au sein des machines numériques?

Documentation

Présentation du colloque

L’attention que nous sommes conduits à porter aux divers objets constituant notre monde conditionne la façon dont nous nous comportons envers eux. Si les problèmes d’économie de l’attention sont aujourd’hui à la mode, il reste à comprendre l’immense diversité des multiples écologies attentionnelles développées par les sociétés humaines, celles que nous héritons du passé, celles qui coexistent dans notre présent et celles qui s’esquissent pour l’avenir. Bien entendu, dès lors que nos attentions (individuelles, conjointes, collectives) passent le plus souvent par des dispositifs médiatiques (depuis le prêche, le livre, le journal, le cinéma, la radio, la TV, jusqu’au PC, au smartphone et aux Google Glass), on ne peut comprendre ces écologies attentionnelles sans étudier les environnements médiatiques qui les conditionnent.

Or un nouveau champ de recherche émerge depuis une vingtaine d’années sous le titre d’archéologie des media: son ambition est d’apporter une lumière nouvelle sur les transformations médiatiques et attentionnelles les plus récentes (entraînées par la numérisation), en les éclairant par ce que nous apprennent des couches oubliées des pratiques matérielles, des appareillages et des imaginaires médiatiques du passé plus ou moins lointain. À travers les va-et-vient déroutant qu’elle propose entre un passé enfoui et un futur émergent, ainsi qu’à travers l’interaction constante qu’elle opère entre la recherche savante et l’expérimentation artistique, l’archéologie des media est l’approche la plus prometteuse pour nous donner de nouveaux repères dans l’exploration de nos écologies attentionnelles.

Actes du colloque

Écologies de l'attention et archéologie des media

Yves Citton, Estelle Doudet (dir.)

UGA Éditions — 2019

ISBN : 978-2-37747-036-5

Sur le même thème

-

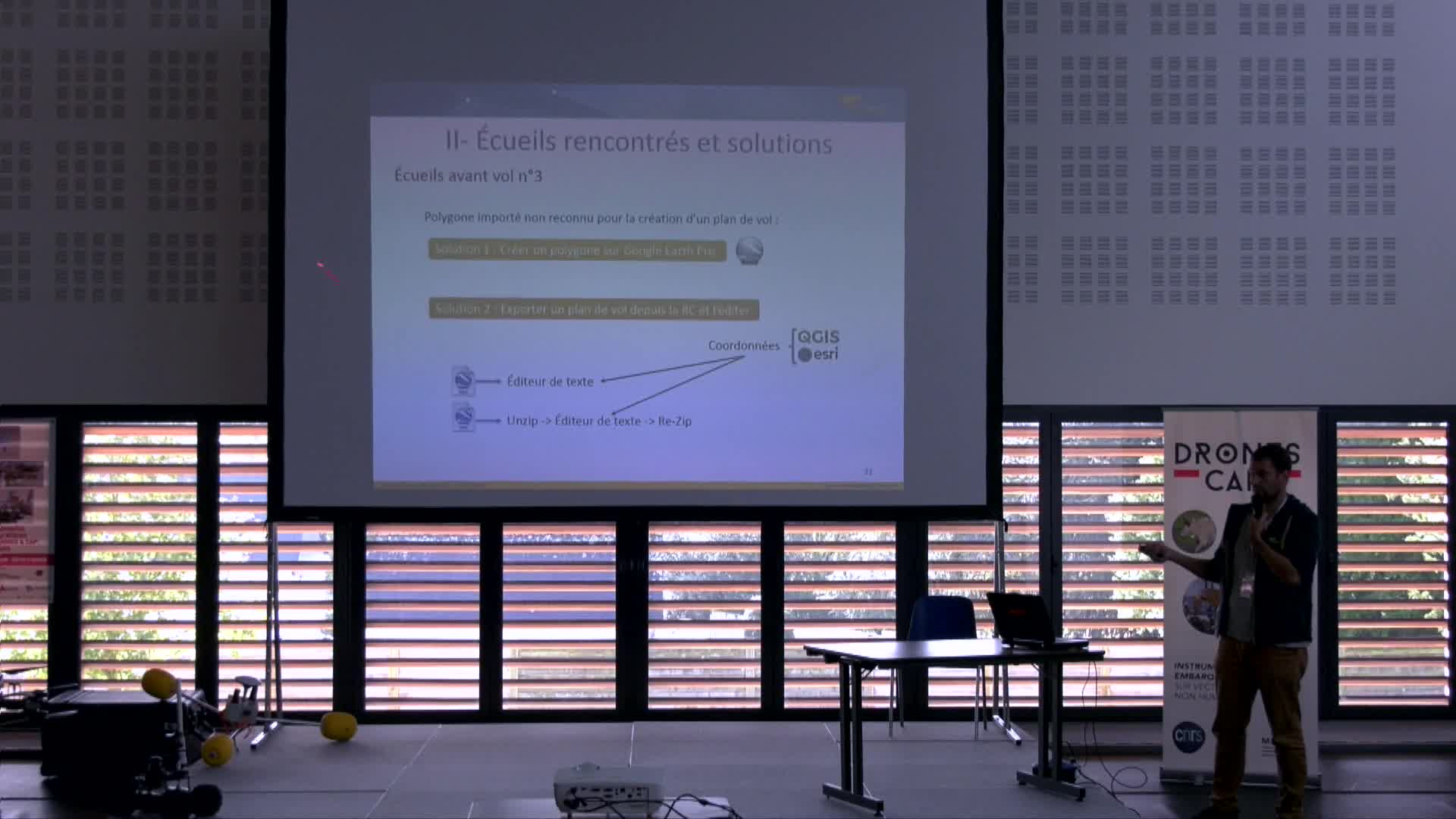

Quelques écueils rencontrés lors de la mise en œuvre de drones aériens - Journées Drones et Cap' 2…

LiabotPierre-OlivierQuelques écueils rencontrés lors de la mise en œuvre de drones aériens : un retour d’expérience au service de la communauté

-

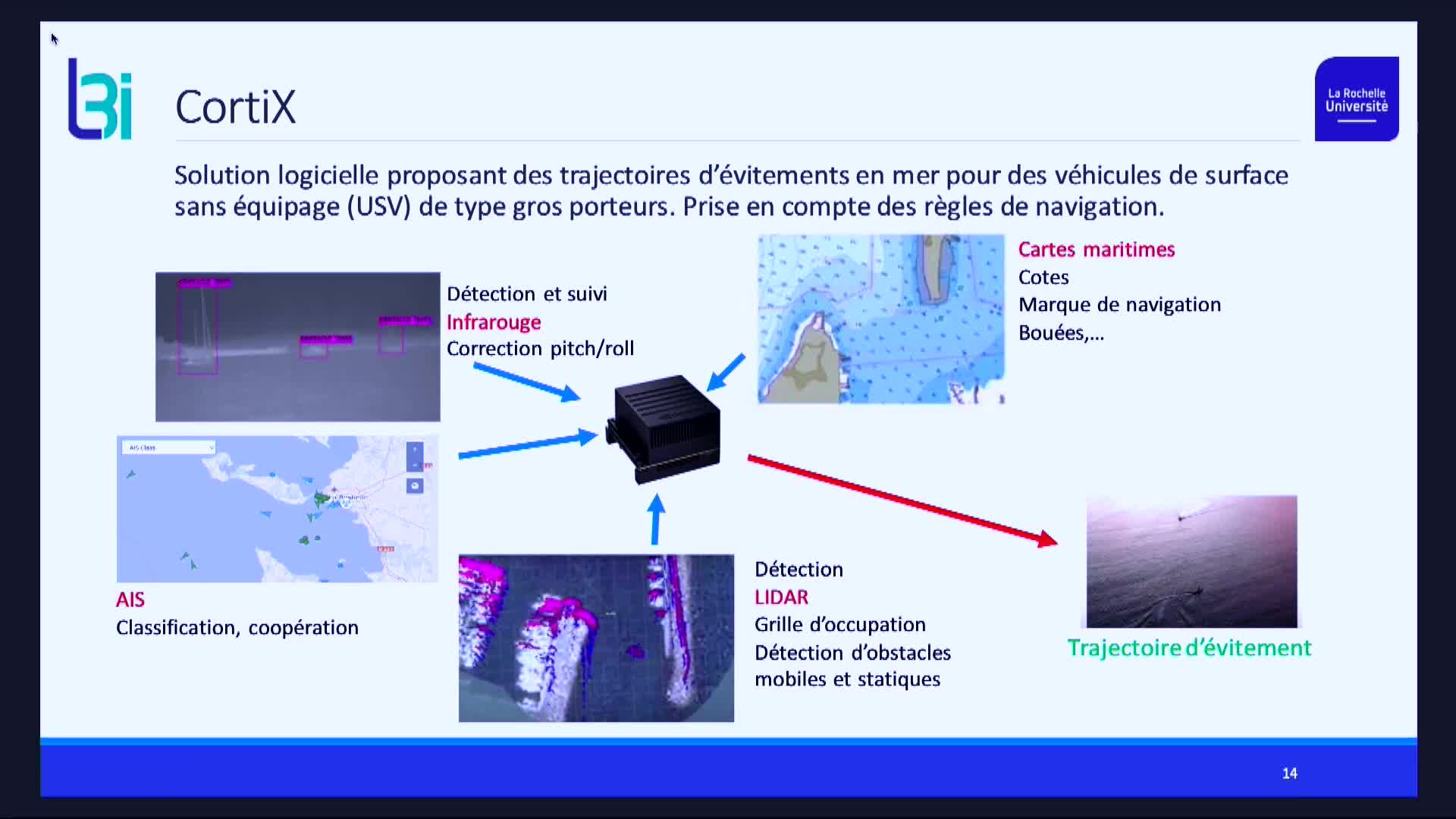

Plateforme de surveillance des activités côtières - Journées Drones et Cap' 2023

MaitreJulienPlateforme de surveillance des activités côtières

-

Xsun Drones Solaires - Journées Drones et Cap' 2023

DavidBenjaminDuring the last decade, small and medium drones with less than 25kg take-off weight have become indispensable tools to serve a variety of commercial and scientific applications in the Geospatial

-

Restitution de l’enquête sur les besoins en communication des revues du périmètre lyonnais

ChollierVincentPiquetMarieVincent Chollier et Marie Piquet (Prairial, Université Lumière Lyon 2) présentent ici les résultats d'une enquête menée auprès des revues SHS du périmètre sur leur besoins en communication.

-

Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…

CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...

-

Causeries des Handicaps - Handicaps et travail #6 - L'importance d'une communication adaptée

LichtleJean-XavierDucretMarie PatriciaCauseries Handicaps - Handicaps et travail #6 - L'importance d'une communication adaptée

-

IA pour l'architecture

MarsaultXavierPartenaires : Laboratoire MAP-Aria et Architecture, Conception et Culture Numérique - ACCN.

-

IA, littérature et technologies #3 - La recherche documentaire, les sources et ChatGPT

PorlierChristopheBertaniNicolaIA, littérature et technologies #3 - La recherche documentaire, les sources et ChatGPT

-

1 – Evolution des paradigmes culturels. 1

NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne

-

Ce que la fiction numérique fait à l'Histoire : réflexion autour de quelques lieux communs des fict…

MartiMarcColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2004

-

Esthétique de synthèse : dans la matière et les supports de l'art numérique

Reyes GarcíaEverardoColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2024

-

La crise de la sensibilité esthétique : l'art à l'âge virtuel

DarselSandrineColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2024