Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Corps polluant et espace consacré: le rite liturgique de réconciliation comme purification des églises et des cimetières souillés (Xe-XIVe siècles)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette conférence a été donnée dans le cadre du colloque intitulé "Maladies et lieux religieux de la Méditerranée antique à la Normandie médiévale" qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 1er au 5 octobre 2014, sous la direction de Cécile CHAPELAIN DE SERÉVILLE-NIEL, Damien JEANNE et Pierre SINEUX.

Présentation de l'intervenant

Mathieu Vivas est docteur en Histoire et Archéologie du Moyen Age. Menées de façon interdisciplinaire, ses recherches concernent la privation volontaire de sépulture et les inhumations atypiques (Xe - début du XIVe siècles), sujet d’une thèse soutenue à l’Université de Poitiers en 2012.

Publication

(avec Isabelle Cartron, Dominique Castex, Patrice Georges et Martine Charageat), De corps en corps. Traitement et devenir du cadavre, Actes des séminaires de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine mars-juin 2008, Pessac, 2010.

(avec Delphine Boyer-Gardner), Déplacer les morts. Voyages, funérailles, manipulations, exhumations et réinhumations de corps au Moyen Age, second volume de la collection "Thanat’Os", à paraître en 2014.

Résumé de la communication

Le rite liturgique de consécration octroie à l’église et au cimetière un statut sacré, ritualisé et institutionnalisé. Cette pratique de définition de l’espace les purifie et les place sous la protection de Dieu: retranchés du monde profane, ils sont, pour l’une, la maison de Dieu et, pour l’autre, la dernière demeure des "bons chrétiens". Les sources écrites rapportent cependant que les espaces ecclésiaux peuvent subir une pollutio, en particulier par le cadavre des païens et des "mauvais chrétiens". Afin d’éviter la contaminatio et de "soigner" l’espace, il est alors nécessaire de procéder à une exhumation. Des actes, entraînant ou non des effusions de sang, peuvent également entraîner une souillure de l’espace ecclésial ou cimétérial. Lorsque la pollutio est avérée, le rite liturgique et solennel de réconciliation, prérogative épiscopale, permet de laver, de purifier et de reconsacrer (purgare, mundare, consecrare denuo): les aspersions d’eau bénite, les encensements et les chants liturgiques sont alors les moyens de recouvrer la pureté. Si la documentation textuelle permet d’appréhender la pollution des espaces (sources liturgiques, normatives, actes de la pratique, documents de gestion, etc.), la réconciliation des espaces ecclésiaux fait aussi l’objet de représentations figurées. L'on montrera que la création du rituel de réconciliation répond à de nouvelles représentations et pratiques à la fois sociales et spatiales, elles-mêmes empreintes de nouvelles exigences normatives relatives à la pureté des lieux ecclésiaux. L'on mettra en avant les rapports que les hommes du Moyen Age entretenaient avec les espaces et le sacré, essentiellement dans le but de pouvoir discuter la notion médiévale de pollution et de contagion.

Thème

Documentation

Présentation du colloque

Des biologistes américains ont noté l’existence d’une corrélation entre la présence récurrente d’épidémies infectieuses et l’apparition des religions comme facteurs d’entraide et de regroupement humains. Cette hypothèse invite à réévaluer la place et le rôle des comportements religieux en lien avec les maladies. Il existe toujours une ambiguïté du comportement de la divinité ou du saint qui, à la fois, apporte la maladie et sauve le malade. Ce principe empreint de sacré - maudit et bénit - est rarement abordé dans les travaux historiques. Or, l’attitude des hommes n’est jamais neutre à l’égard des malades. Compassion et dérision semblent recouvrir les deux faces d’une même médaille. Si le corps humain sain est un objet de désir, le corps déformé par la maladie fascine autant qu’il repousse. Aussi, en quête de guérison, le malade s’éloigne dans un sanctuaire pour faire venir le dieu à lui ou solliciter la présence de "morts très spéciaux", les saints.

Quelle est la place du soin des malades, des infirmes en situation de handicap au sein des sociétés anciennes et médiévales, dont la force et le courage du guerrier constituent les valeurs dominantes? Quelles ruptures, continuités ou transformations/transmissions, des pratiques de soin, des rites de guérison/purification ou d’éloignement des malades peut-on déceler?

Doté d’une documentation exceptionnelle et d’études neuves, le monde anglo-normand forme un point d’ancrage majeur pour conduire une réflexion sur le soin des malades dans l’Occident chrétien. Poser un "regard éloigné" et croisé sur les cultures polythéistes et chrétiennes nécessite l’emploi d’un arsenal maximal de sources, puisé des rives de la Méditerranée à celles de la Manche.

Actes du colloque

Purifier, soigner ou guérir ? Maladies et lieux religieux de la Méditerranée antique à la Normandie médiévale

C. Chapelain de Seréville-Niel, C. Delaplace, D. Jeanne, P. Sineux (†) [dir.]

Presses universitaires de Rennes - 2020

Sur le même thème

-

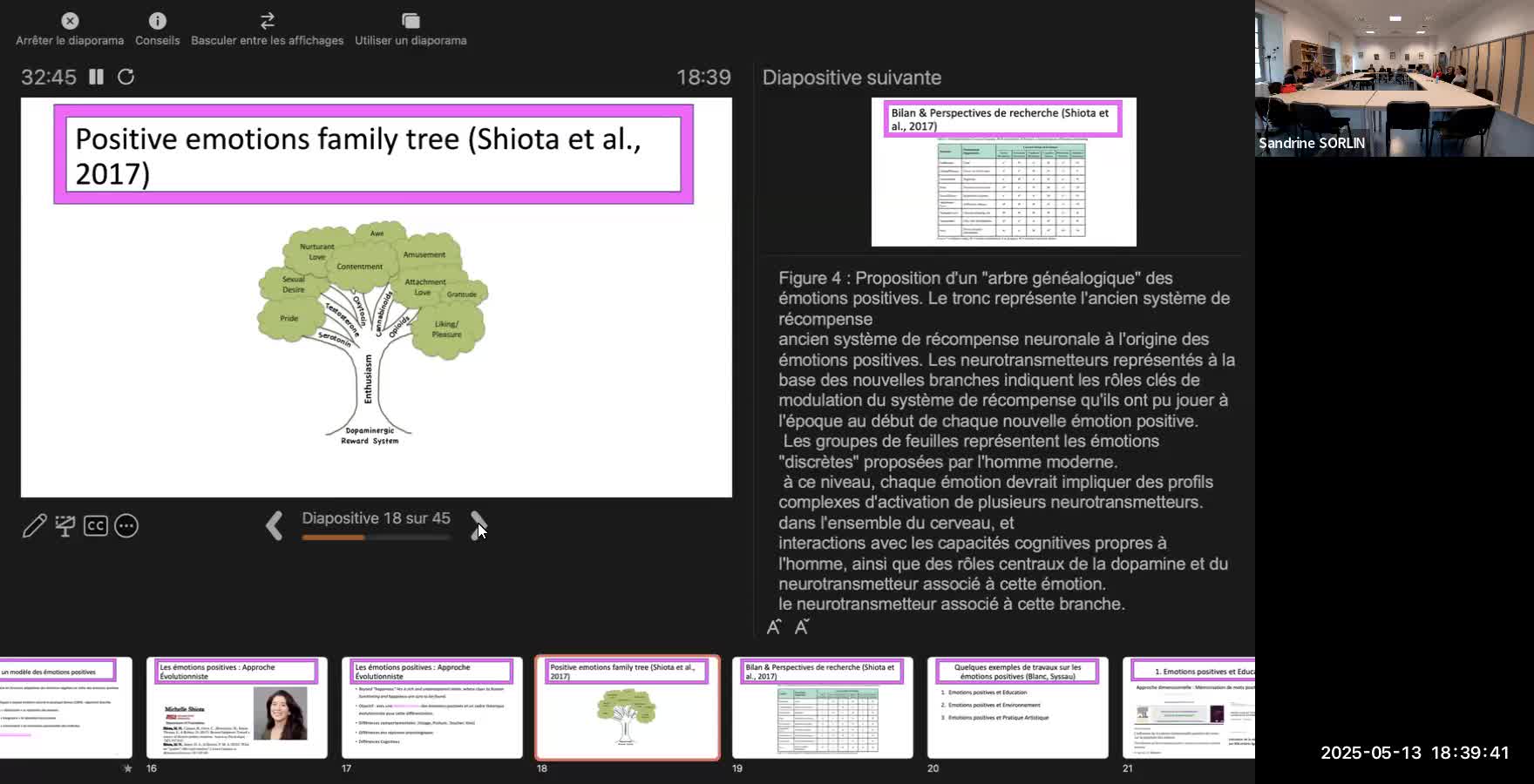

"Les émotions positives", Arielle Syssau et Nathalie Blanc, UMPV

BlancNathalieSyssauArielleLes émotions sont au cœur du séminaire qui sera l’occasion de balayer l’apport de la psychologie à la compréhension de leurs interactions avec la cognition.

-

BACK TO AFRICA: NaKaN's International Study Day

LefrançoisFrédéricDésertGéraldBundu MalelaBuataMingote Ferreira de ÁzaraMichelPuigStèveKalyAlain PascalWenkRafaelaPrematChristopheMarcelBalogounCarienMinakshîJournée d'étude internationale coproduite par la Société Savante NaKaN, l'Université des Antilles, l'Université de Mayotte, la Universidad Juiz de Fora (Brésil).

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 5

LaugierSandraProtestaAmarFerrandAnnieJaoulMélanieGrannisTanguyVázquezLydiaFalquetJulesHatemGhadaCinquième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 4

FalquetJulesJaoulMélanieGrannisTanguyQuatrième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 3

IbeasJuan ManuelVázquezLydiaTroisième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 1

FraisseGenevièvePollet RouyerFrédériquePena LópezClaudiaPremière session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH

-

Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 2

LeguilClotildeSantelliEmmanuelleDeuxième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH.

-

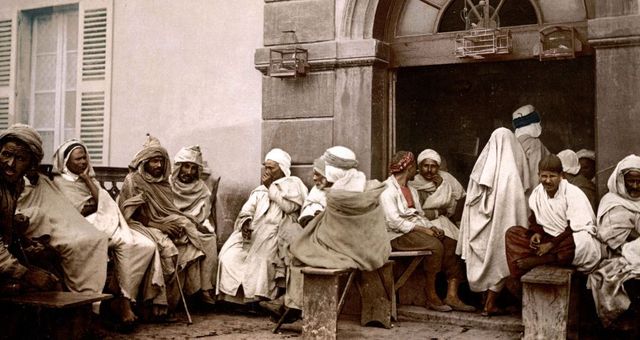

L'orientalisme en acte

BossaertMarieJomierAugustinSzurekEmmanuelLa découverte il y a dix ans dans les Vosges des archives de l’orientaliste René Basset a donné lieu à l’exploitation de ce fonds considérable dans une enquête singulière. C’est ainsi qu’est saisi «

-

Les tout-petits ? Pas touche ! Partie 3

ColinLucetteChicharroGladysLe DûMaïMemmiDominiqueLeroyGhislainCe séminaire vise à rendre raison depuis 18 ans de la floraison saisissante depuis le milieu des années 90 en histoire, sociologie, anthropologie, droit, sciences politiques, d’ouvrages consacrés aux

-

Présentation de l'ouvrage "Islam, réforme et colonisation"

JomierAugustinبندانةقمرPrésentation - débat autour de l’ouvrage « Islam, réforme et colonisation. Une histoire de l’ibadisme en Algérie (1882-1962) de Augustin Jomier en discussion avec Kmar Bendana ,professeure en

-

Présentation de l’ouvrage « SUR LES PAS DES MAÎTRES. Entre Orient et Occident musulmans l’Ifriqiya …

العامرينللي سلامةBoissevainKatiaJomierAugustinl’IRMC a accueilli l’historienne Nelly Amri pour présenter son ouvrage « Sur les pas des Maîtres. Entre Orient et Occident musulmans l’Ifriqiya au cœur des échanges soufis » en discussion avec

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Tome III"

BaubérotJeanPingeotMazarinePrésentation de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Tome III", de Jean Baubérot avec Mazarine Pingeot