Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Faire corps avec le document : les chorégraphes contemporains face aux crises et aux conflits

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Pratiquer le réel en danse : document, témoignage, lieux qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 4 au 11 juillet 2018, sous la direction de Laurent Pichaud et Frédéric Pouillaude.

Depuis plusieurs années, nombre de pratiques chorégraphiques, scéniques ou extra-scéniques, s’efforcent d’inventer de nouveaux modes d’articulation de la danse au réel (social, politique, historique, spatial, etc.). À travers elles, c’est toute l’énergie contestataire de la "danse conceptuelle des années 2000", initialement tournée contre les formes réifiées du spectaculaire, qui se retrouve réinvestie au sein d’un nouvel espace critique, fait avant tout de réalités extra-chorégraphiques, apparemment sans lien avec la danse, mais avec lesquelles celle-ci s’efforce d’avoir quelque chose, sinon à dire, du moins à faire ou pratiquer...

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure (Ulm), Leslie Cassagne est doctorante en théâtre et danse à l’Université Paris 8 (EA 1573 "Scènes du monde, création, savoirs critiques") depuis septembre 2017. Dans le cadre de sa thèse, "Crise et mise en crise du médium chorégraphique: la matière documentaire dans la création chorégraphique contemporaine", elle s’intéresse au travail d’artistes tels que Luciana Acuña, Héloïse Desfarges, Sandra Iché, Dorothée Munyaneza, Rachid Ouramdane, Arkadi Zaides.

Résumé de la communication

Cette communication se centre autour de pièces chorégraphiques qui abordent des situations de crises politiques, économiques, humaines, à travers des matériaux documentaires. Il s’agit de dresser un panorama de l’utilisation du document — archives sonores, photographiques, audiovisuelles — et du témoignage, depuis la fin des années 1990, afin de cerner les enjeux esthétiques et politiques d’une danse qui convoque sur le plateau une réalité extra-chorégraphique. S’emparant du document, forme d’indice du réel, des chorégraphes et danseurs mettent en crise une certaine vision de la création chorégraphique, qui a pu être trop exclusivement rattachée à des préoccupations formelles ou pulsionnelles. Nous circulons entre différentes façons de travailler avec le document, depuis son utilisation en écho lointain, comme trace, jusqu’à des expériences qui en font le centre de leur recherche. Cela nous permet de questionner des formes qui revendiquent une portée critique pour leur art en même temps qu’elles appellent à faire dialoguer la matière documentaire avec la dimension sensible du mouvement.

Sur le même thème

-

Recherche-création et théories esthétiques

PouradierMaudCette intervention s’est déroulée dans le cadre du colloque codirigé par Valérie Vignaux et Tania Vladova : « Recherche vs Création et inversement », LASLAR, UR4256, Université de Caen, Esadhar et

-

Respiration profonde inspir expir sous Covid-19

TriffauxJean-PierreExpérience théâtrale en confinement

-

Le drame du coronavirus | Essai d'interprétation artaudienne

ChariérasPaulEssai d'interprétation artaudienne de la communication du professeur Jean-Pierre Triffaux (dit Rabanel) par Paul Chariéras, comédien et metteur en scène

-

Le drame du coronavirus

TriffauxJean-PierreRabanel [Jean-Pierre Triffaux], « Le drame du coronavirus », article-appel et documents audiovisuels publiés en ligne, site Université Côte d'Azur-CTELA et site Sceneweb.fr, le 30 mars 2020.

-

Danse et handicap #1 - Danser et vivre les yeux fermés : aller au bout de ses rêves

HaustantFabienneDanse et handicap #1 - Danser et vivre les yeux fermés : aller au bout de ses rêves

-

Entretien avec Jean-Michel Ribes

Gibello-BernetteCorinneFauchereauLiseRibesJean-Michel« Les archives de Jean-Michel Ribes et du Théâtre du Rond-Point à la Bibliothèque nationale de France », entretien avec Jean-Michel Ribes, mené par Hélène Keller, Corinne Gibello-Bernette et Lise

-

Partie 8 | Des institutions qui coopèrent pour archiver les savoirs suivi de Quelles(s) archive(s) …

LehouxÉliseBachèlerieMarie-LaureChambefortHélèneDandineCharlesDi MéoNicolasDietzSarahFayeAlexandreStollVéroniqueJournées d’étude « Archiver les savoirs : de la collecte à l’usage », 5 et 6 décembre 2024. Partie 8 - Vendredi 6 décembre 4/4. Table ronde : « Des institutions qui coopèrent pour archiver les savoirs

-

Partie 7 | Session 3 : Les réseaux d’acteurs autour des archives

RygielPhilippeFourrierSabineBézardLaureGaultier-VoituriezOdileHeudeCyrilJournées d’étude « Archiver les savoirs : de la collecte à l’usage », 5 et 6 décembre 2024. Partie 7 - Vendredi 6 décembre 3/4. Session 3 : Les réseaux d’acteurs autour des archives

-

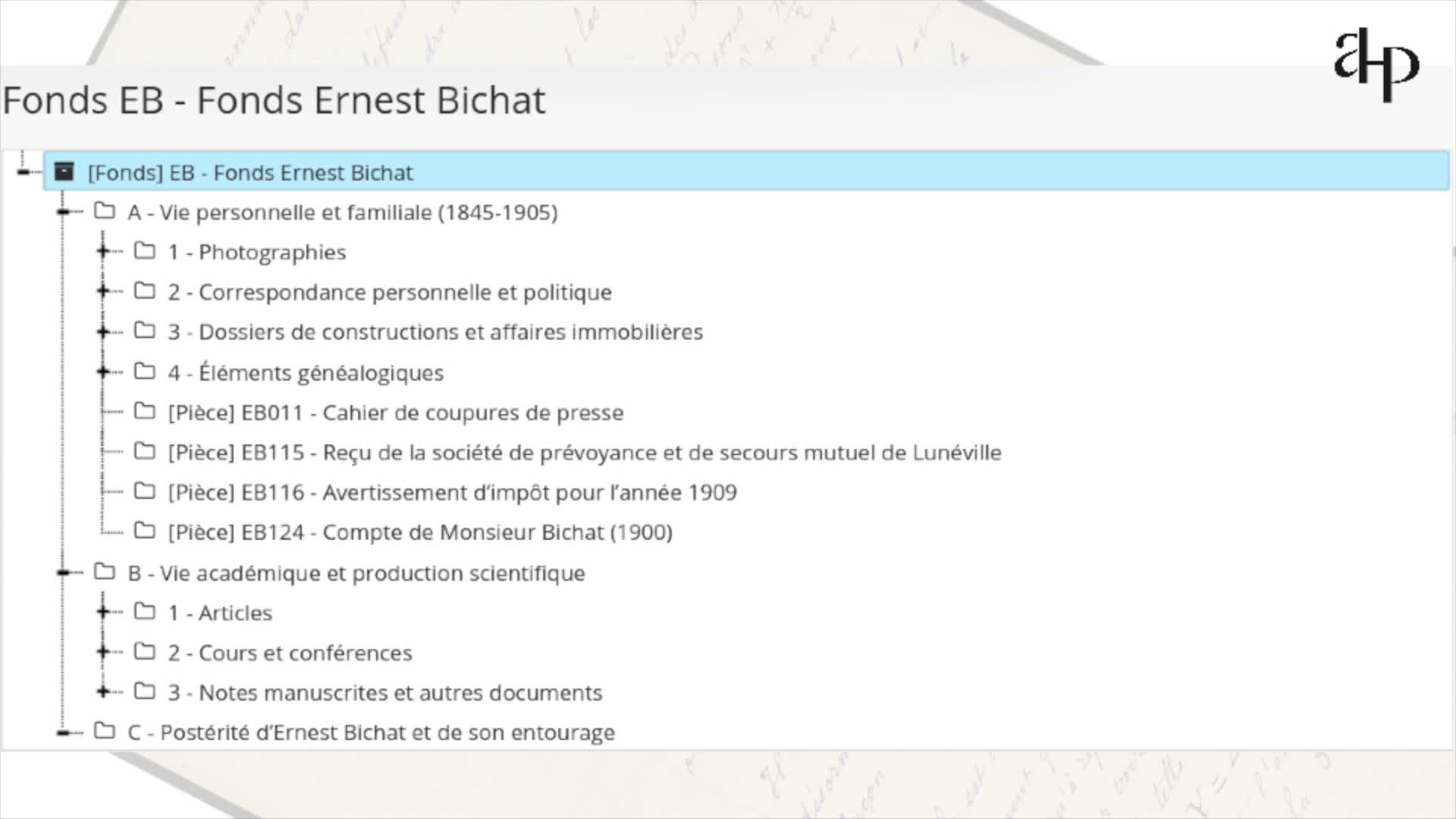

Partie 6 | Suite de la session 2 « L’outillage méthodologique et technique des archives de la reche…

SoriaJudithRegoDianeSagetÉlodieJournées d’étude « Archiver les savoirs : de la collecte à l’usage », 5 et 6 décembre 2024. Partie 6 - Vendredi 6 décembre 2/4. Suite de la session 2 « L’outillage méthodologique et technique des

-

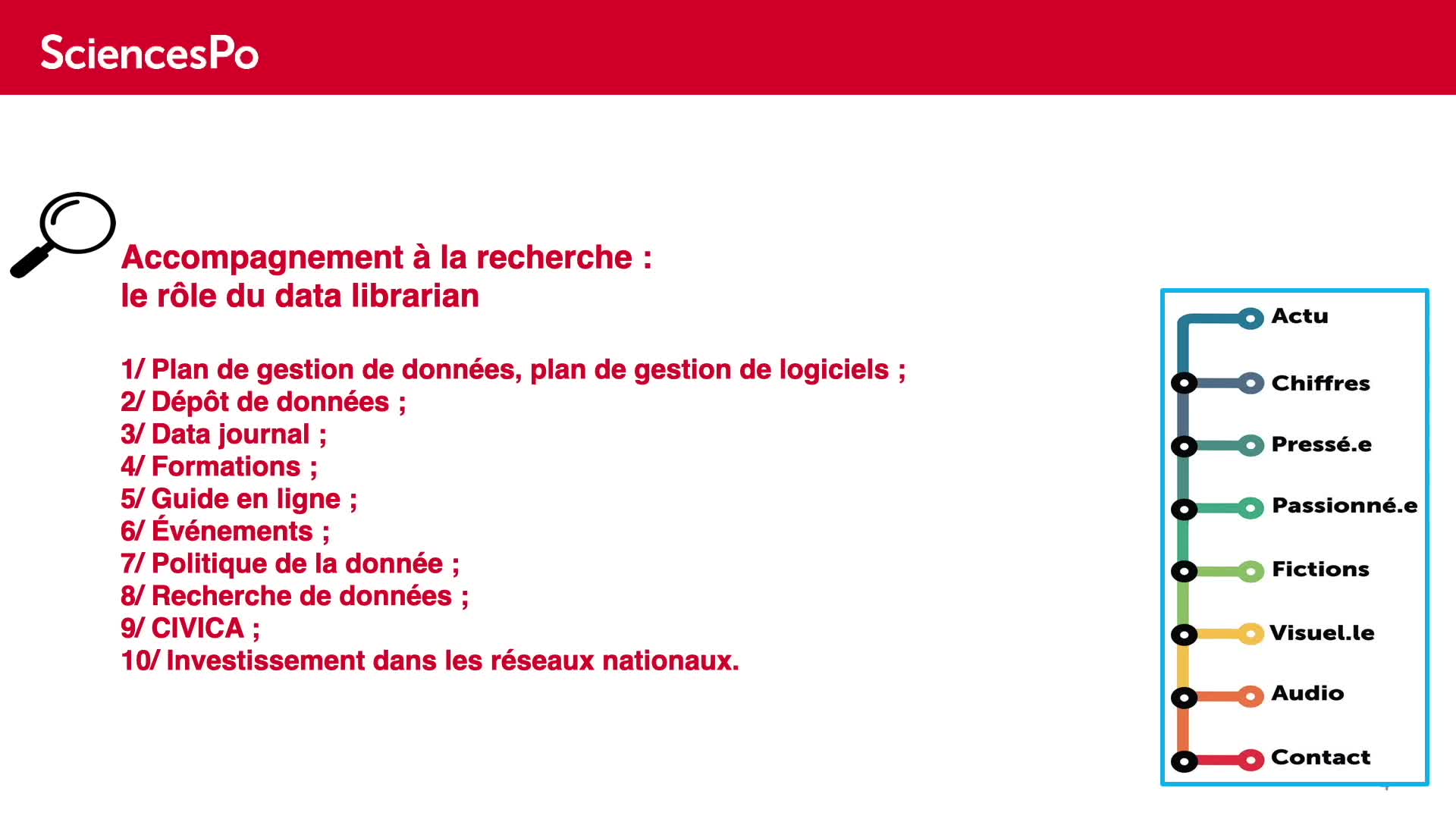

Partie 5 | Session 2 « L’outillage méthodologique et technique des archives de la recherche »

Désos-WarnierCatherineLarrocheValérieGuyonCélineRolletLaurentWillaimePierreHarauxGeoffreyCuvelierJessieJournées d’étude « Archiver les savoirs : de la collecte à l’usage », 5 et 6 décembre 2024. Partie 5 - Vendredi 6 décembre 1/4. Session 2 « L’outillage méthodologique et technique des archives de la

-

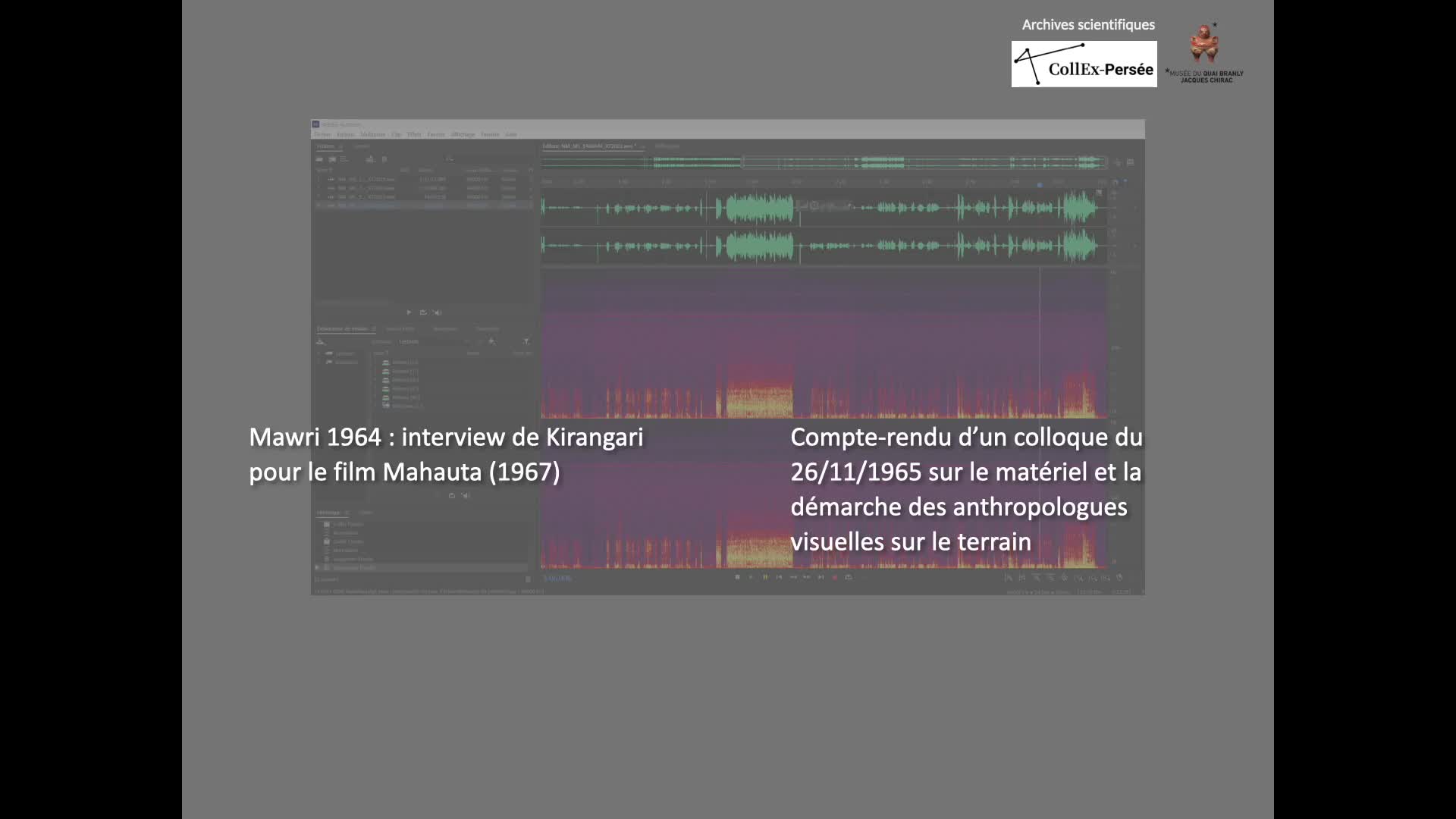

Partie 4 | Table ronde : « Les archives scientifiques, sources de nouvelles coopérations entre méti…

OuryClémentAlazardCélineArènesCécileValenciaOcéaneWolikowSergeJournées d’étude « Archiver les savoirs : de la collecte à l’usage », 5 et 6 décembre 2024. Partie 4 - Jeudi 5 décembre 4/4. Table ronde : « Les archives scientifiques, sources de nouvelles

-

Partie 3 | État des lieux des archives dans les bibliothèques de l’ESR, suivi de la suite de la ses…

SoriaJudithGlasson DeschaumesGhislaineCalapiSisaVeilhanHélèneMilkovitch-RiouxCatherineLe FollStéphyJournées d’étude « Archiver les savoirs : de la collecte à l’usage », 5 et 6 décembre 2024. Partie 3 - Jeudi 5 décembre 3/4. État des lieux des archives dans les bibliothèques de l’ESR : premiers