Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

La "réduction" paysagère

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été donnée dans le cadre du colloque intitulé "Écrire et peindre le paysage (1750-1825) : la littérature artistique sur le paysage en France et en Angleterre" qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 14 au 17 juin 2016, sous la direction d'Émilie BECK SAIELLO, Laurent CHÂTEL et Elisabeth MARTICHOU.

Présentation de l'intervenante

Baldine Saint Girons, membre de l’IUF et professeur émérite des universités (Paris Ouest), est spécialiste de philosophie du XVIIIe siècle, de philosophie de l’art et d’esthétique. Elle a récemment publié des ouvrages sur Victor Hugo, le génie et la montagne et sur Les Marges de la nuit: Pour une autre histoire de la peinture, deux traités d’esthétique (L'acte esthétique et Le pouvoir esthétique) et des livres consacrés à un peintre, Gérard Traquandi (Contact, trace, tracé) et à deux photographes, Andoche Praudel et Eric Bourret (De la photographie comme art des trophées, Dans la gueule de l’espace).

Résumé de la communication

Le paysage artistique et littéraire semble d’abord moins originaire, plus pauvre et plus fictif qu’un possible paysage naturel, issu d’une natura naturans à l’inventivité prodigieuse. Pourtant ce qui paraissait le moins originaire, le plus pauvre et le plus fictif peut aussi devenir le plus fondamental, le plus riche et le plus réel. Ainsi en va-t-il du paysage d’images et de mots, dans la mesure où non seulement il quintessencie l’expérience paysagère et la relance, mais où il devient sa matrice et sa condition de possibilité. De lui-même, alors, sans schèmes ni concepts, mais à travers toutes sortes de perceptions, d’images et de symboles, le paysage engendre le paysage. Pour bien comprendre cette génération, il faut nous attacher à l’expérience esthétique qui témoigne de l’activité incessante d’un "paysageur". Nous essaierons d’en dégager trois temps bien distincts : l’élection de signifiants privilégiés, leur ségrégation, décontextualisation ou réduction (leur epokhè au sens husserlien du terme) et, enfin, leur mise en résonance qui devient patente dans la constitution de "chambres d’échos".

Documentation

Présentation du colloque

Ce colloque international s’est fixé pour objet de présenter et d’étudier les écrits relatifs à la peinture de paysage en France et en Angleterre dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle et les premières décennies du siècle suivant. Plusieurs axes de réflexion ont été développés, prenant en considération tous les types d’écrits : ouvrages théoriques permettant d’analyser l’évolution du discours esthétique et de fixer les catégories propres à la peinture de paysage dans les deux pays, manuels à l’usage des peintres, relations et commentaires des artistes eux-mêmes qui établissent un lien entre théorie et pratique. L’interaction entre les deux nations, que ce soit en termes de rivalité ou d’influence, constitue un autre objet d’étude.

Actes du colloque

Écrire et peindre le paysage en France et en Angleterre, 1750-1850

Émilie BECK SAIELLO, Laurent CHÂTEL, Élisabeth MARTICHOU (dir.)

Presses universitaires de Rennes — 2021

ISBN : 978-2-7535-8036-7

Sur le même thème

-

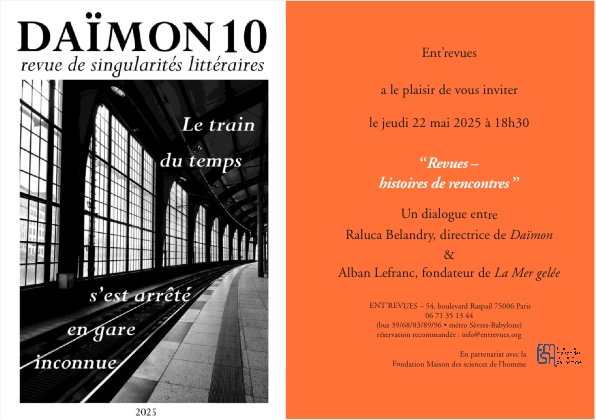

Soirée Ent'revues : "Daïmon"

BELANDRY Raluca

LEFRANC Alban

Rencontre avec Raluca Belandry et Alban Lefranc autour de la revue Daïmon

-

09 - "Participation citoyenne dans les projets de paysage : quel renouvellement démocratique ?"

MONTEMBAULT David

GEISLER Elise

Le développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d

-

Les Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

HACHETTE Pauline

GEFEN Alexandre

SYLVOS Françoise

Les Rendez-vous du Savoir des Humanités - Méthodes et théories #1 et #2

-

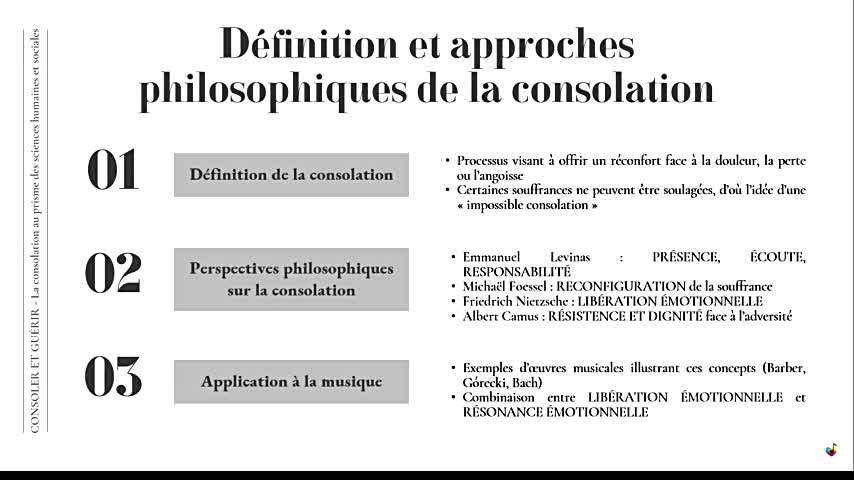

La musicothérapie et l’impossible consolation

MARATUECH Camille

La musicothérapie, en mobilisant des mécanismes neurophysiologiques tels que la catharsis émotionnelle et la résonance affective, constitue un vecteur de modulation des circuits cérébraux impliqués

-

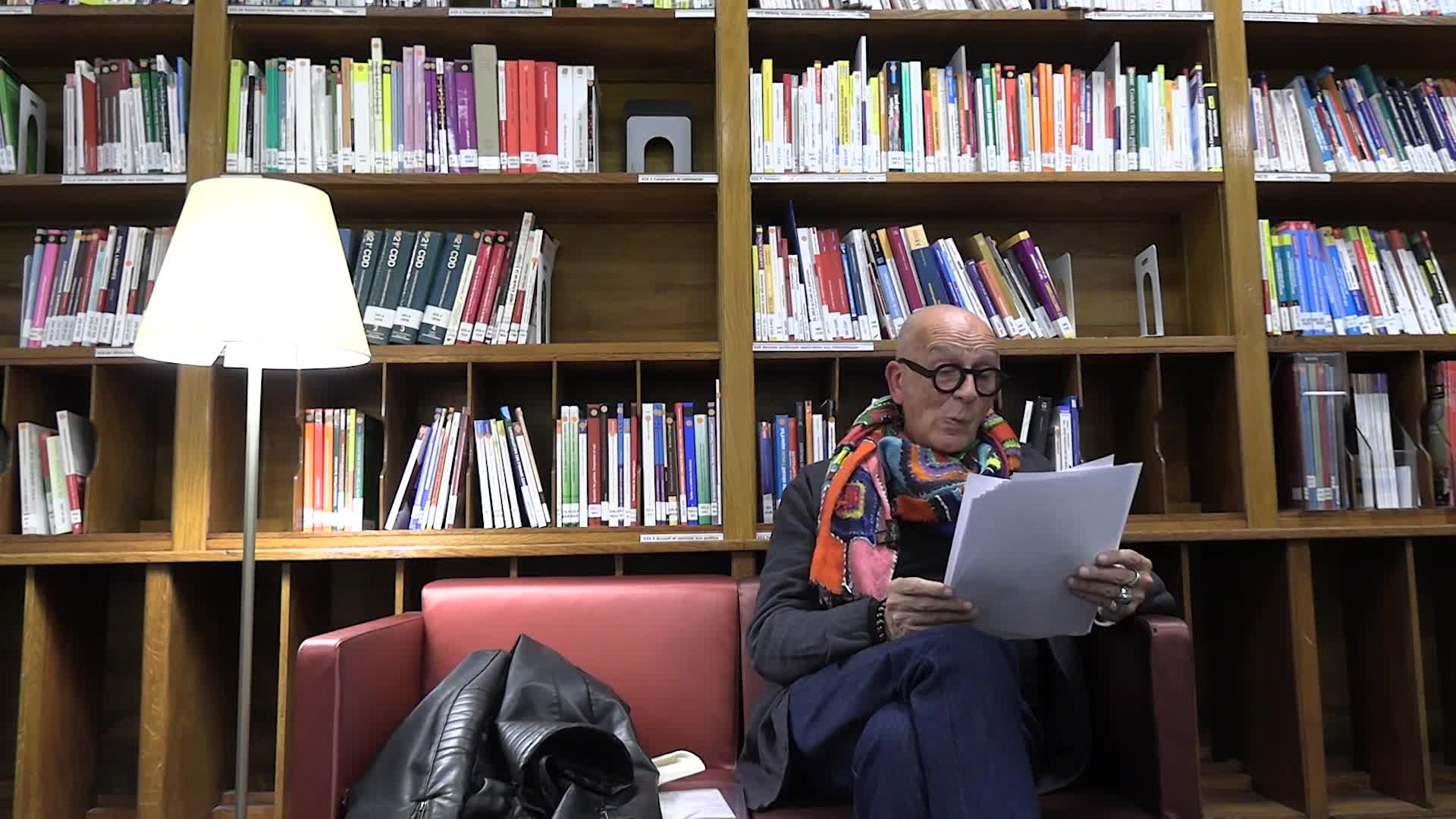

Le Livre en question 7 : Thierry Magnier

MAGNIER Thierry

Lecture de Thierry Magnier : une création originale inspirée par les collections de la BIS.

-

Le Livre en question 1 : Pierre Bergounioux

BERGOUNIOUX Pierre

Lecture de Pierre Bergounioux : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

La Création Littéraire à l'Université de Violaine Houdart-Merot aux Presses universitaires de Vince…

HOUDART-MEROT Violaine

La création littéraire ? Mais ça ne s’apprend pas ! Réponse souvent entendue quand il est question de ce qu’en France on ne considère pas comme une discipline universitaire. Peut-on enseigner l’art d

-

Le Pas de Saladin. Sources et enjeux de la création littéraire d'un passage infranchissable dans le…

SELLAMI-KHELIF Jouda

Communication dans le cadre de la table-ronde : Détroits et passages « Dedans / Dehors » « GlobalMed – La Méditerranée et le monde de la Préhistoire à nos jours. Approches interdisciplinaires et

-

Eloge vagabond de la Méditerranée

FAGET Daniel

Éloge vagabond de la Méditerranée, livre dans lequel se marie étroitement la science d’un chercheur et l’humeur et la sensibilité d’un homme de la Méditerranée.

-

Ent'revues : Soirée "Mirabilia"

GILLE Vincent

GUGLIELMETTI Anne

RUBIS Myriam

Rencontre avec Vincent Gille, Anne Guglielmetti et la conteuse Myriam Rubis à l'occasion de la parution du 17e numéro de "Mirabilia".

-

Conférence de Tetyana Ogarkova : « L’avant-garde ukrainienne dans l’ombre de l’avant-garde russe »

OGARKOVA Tetyana

L’équipe FabLitt a eu le plaisir de recevoir, le 4 avril 2023, Tetyana Ogarkova (professeure à l’Académie Mohyla, professeure invitée du Département de Littérature française, francophone et comparée

-

Rencontre avec Catherine Dorion

Rencontre avec l'autrice, comédienne et militante politique du Quebec, Catherine Dorion