Notice

MRSH Caen

Le héros en suspens : en finir avec Jack Bauer

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été enregistrée dans le cadre de la journée d'études consacrée aux fins de séries télévisées, organisée par le LASLAR à la MRSH de Caen.

Alors qu’au cinéma, les fins de films donnent souvent à voir les personnages tournant le dos au spectateur et s’éloignant, seuls ou à deux, notamment dans le cinéma classique hollywoodien, les séries télévisées, elles, se terminent souvent par un gros plan sur un ou deux personnages. Ce principe semble être une assimilation, par la fiction elle-même, de son dispositif de diffusion : au cinéma, le personnage s’éloigne comme le spectateur va lui-même, quelques instants plus tard, quitter la salle ; à la télévision, le personnage reste, au contraire, « enfermé » dans le cadre de sa fiction de même que le téléspectateur ne quitte pas le lieu où il l’a vue...

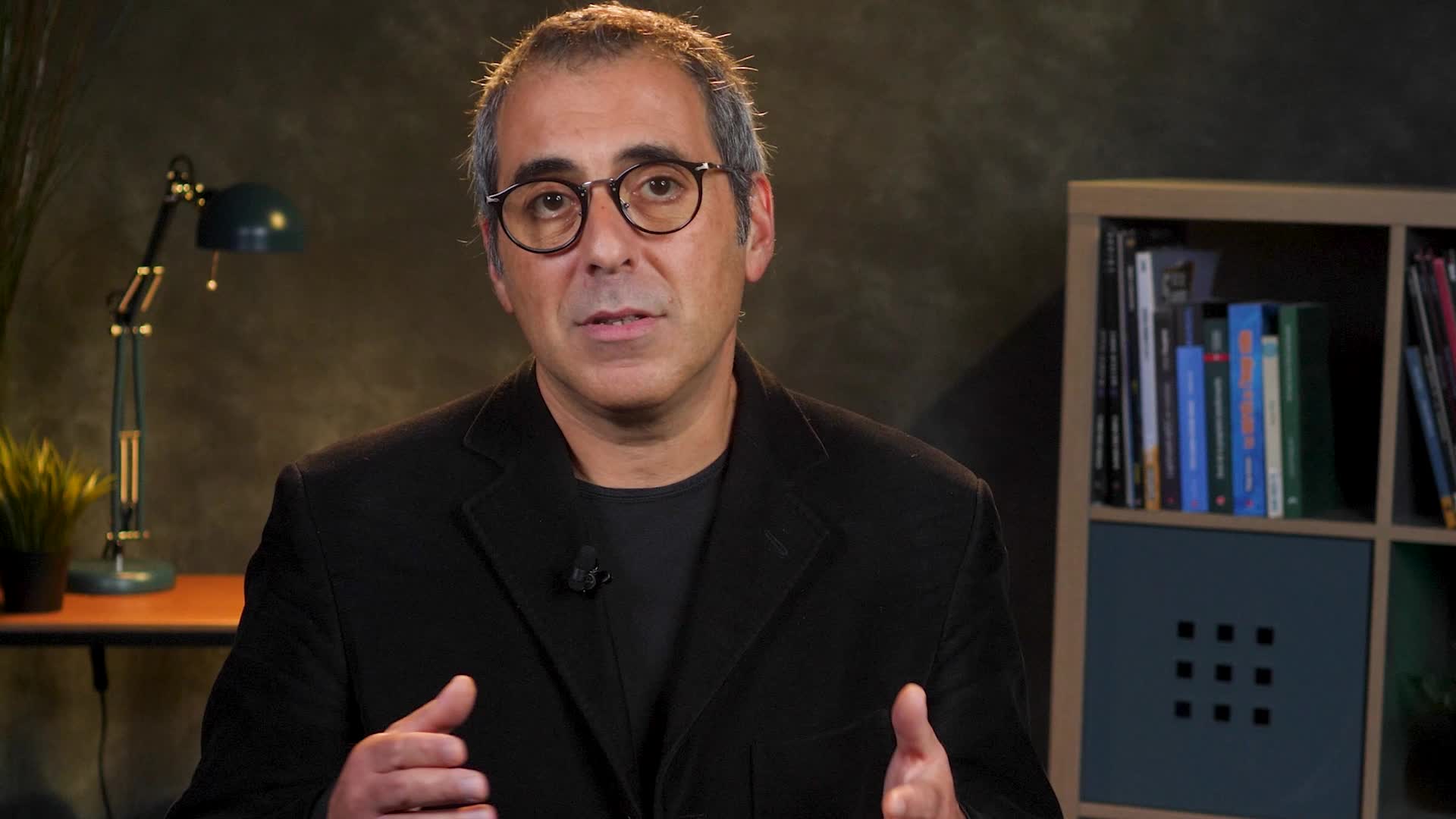

Julien Achemchame est certifié de Lettres modernes et enseigne le cinéma au lycée Jean Moulin de Pézenas. Docteur en études cinématographiques et chargé d'enseignement à l'Université Paul-Valéry de Montpellier depuis 2007, il est l'auteur de deux ouvrages sur le cinéaste américain David Lynch publiés fin 2010 aux éditions Publibook Université. Il collabore ponctuellement à la revue Éclipses (numéros sur Jarmusch, Van Sant, frères Coen, Fincher, Powell et Wenders). Ses recherches actuelles, influencées par la « poétique historique du cinéma » (Borwell, Cerisuelo), s'orientent vers la circulation des formes et des motifs filmiques dans l'histoire du cinéma, notamment à travers l'exemple du métafilm hollywoodien, mais aussi sur la dynamique sérielle, esthétique et narrative, à l’œuvre dans les séries télévisées contemporaines.

Résumé de la communication

Parmi les séries des années 2000 les plus marquantes produites par les Networks américains, 24, créée par Joel Surnow et Robert Cochran en 2001, apparaît comme une œuvre-phare. Construit autour du défilement d’une horloge numérique rappelant l’urgence à agir pour le héros, la temporalité de 24 est ainsi balisée (une heure de temps de récit correspond à un épisode) et tendue vers sa finalité (un tour du « cadran » signifie la fin inévitable du récit comme de la saison), problématisant le rapport de la série au temps qui défile mais aussi, et surtout, à la manière de conclure chaque saison.

Nous analysons donc ici les dernières séquences et plans finals des saisons 3, 4, 6 et 8 de la série, qui nous semblent particulièrement emblématiques des stratégies narratives et esthétiques mises en place dans 24, sous le double angle de la conclusion de la saison passée et l’ouverture de la saison à venir. Ces différentes fins de saisons, représentant systématiquement le visage et/ou le corps du héros mettent en jeu non seulement la suspension du récit, et de son protagoniste, mais de manière plus subtile, inscrivent la série dans une dynamique entre le mouvement de l’action et l’immobilité psychologique,lorgnant du côté du mélodramatique, qui constitue son « identifiant sériel »."

Thème

Sur le même thème

-

Le temps en Bande Dessiné, l'outil, la forme et le fond

LonniMarieTeyssonneyreSabineEggerBettinaMoritaNaokoMarionPhilippeDans ce premier épisode spécial, Marie Lonni échange avec Sabine Teyssonneyre, Annabelle Carissimo, Bettina Egger, Naoko Morita et Philippe Marion.

-

Pastoral Myth in the Anthropocene: Timescape and the Novel

ShadurskiMaximAs founding narratives or idealized representations of historical figures, myths have, from time immemorial, tied humans together, creating communities that grow into organized societies. They have

-

Law, Identity, and Redemption: Justice in Karan Johar’s My Name is Khan

LefrançoisFrédéricCommunication présentée le 9 mai 2025 lors du Colloque international de la SARI "Représentation de la justice dans le cinéma indien 9 et 10 mai 2025" (Université Sorbonne Paris Nord, Campus de

-

Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…

CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...

-

1 – Evolution des paradigmes culturels. 1

NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne

-

Langue et culture créoles : Politique linguistique

ChadyShimeen-KhanGeorgerFabriceSciences du langage - Langue et culture créoles #11 - Politique linguistique

-

Emma Larthomas, étudiante et cinéaste, itinéraire d'une créatrice précoce

Brunet-MalbrancqJoëlleLarthomasEmmaLes causeries de la culture - La culture à l'université 2

-

Les nouvelles voies de l'énonciation - Dans l'intimité de la recherche

Colas-BlaiseMarionDonderoMaria GiuliaBasso FossaliPierluigiVallespirMathildeSoirée "Les nouvelles voies de l'énonciation", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 7 juin 2023 au Forum de la FMSH

-

-

Le CiD - Le cinéma et le droit : Investigation comparative des dilemmes bioéthiques

LassalasChristineBorgesRose-MarieChristine Lassalas (CMH) et Rose-Marie Borges (CMH) relatent la manière dont elles ont conduit le projet Le Cid, programme croisant le cinéma, le droit et l'éthique.

-

"Mémorial" ou la mémoire en péril : lorsque le temps présent se heurte au temps passé en Russie

BlumAlainGousseffCatherineDaucéFrançoiseEn décembre 2021, la Cour suprême de la Fédération de Russie a décidé de dissoudre l’association Mémorial - qui garde la mémoire des violences staliniennes, écrit l’histoire des répressions politiques

-

L’expérimentation médicale dans le cinéma

RoumeauEliseDocteur en droit privé et sciences criminelles, Elise Roumeau propose une réflexion ouverte sur la manière dont le cinéma traite la thématique de l’expérimentation sur le sujet humain.