Notice

CCIC, Cerisy-la-Salle

Lieu commun ? La Havane dans le cinéma distribué en France. Stéréotypes resémantisés pour dessiner une capitale

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Quels acteurs pour la diversité culturelle entre Amérique latine et France ? qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 7 au 13 juin 2021, sous la direction de Julie AMIOT-GUILLOUET, Gustavo GUERRERO et Françoise MOULIN CIVIL.

L'Europe et la France jouent un rôle clé dans les débats sur les questions transnationales et les concepts de "diversité", de "coopération" et d'"exception" culturelle, ainsi que dans le développement de politiques visant à les préserver face au marché. 15 ans après l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la Protection et la Promotion de la Diversité des Expressions Culturelles (2005), ces concepts semblent en crise, alors que la production et la diffusion des œuvres littéraires et cinématographiques tendent à prouver le contraire...

Après avoir soutenu à Toulouse 2 le Mirail une thèse de doctorat en "Études sur l'Amérique latine", Magali Kabous a obtenu en 2008 un poste de Maîtresse de Conférences à l'université Lyon 2. Ses recherches portent sur le cinéma latino-américain, en particulier le cinéma indépendant cubain et les relations entre artistes et institutions. Elle collabore avec différents festivals et salles de cinéma en France et à l'étranger.

Résumé de la communication

Dans sa communication, Magali Kabous s’interroge sur l'identification et la réception de stéréotypes dans certaines fictions latino-américaines distribuées en France ces vingt dernières années. La question est évidemment marquée par une forte subjectivité et est très fluctuante selon le pays de production et le pays qui reçoit le film. Les films peuvent véhiculer une vision considérée comme fantasmée ou idéalisée qui enfermerait le pays dans un cliché éculé. À l'inverse, lors de l'exhibition sur le marché international, stratégiquement ou involontairement, certains films proposent au spectateur étranger des éléments de reconnaissance qui facilitent l'adhésion. Cette question implique différents acteurs et réalités : le cinéaste, son contexte de production, les réseaux de distribution, les publics festivaliers ou en salle, les critiques.

Publication : https://cerisy-colloques.fr/litteraturecinema-pub2023/

Sur le même thème

-

Soirée Ent'revues : "Daïmon"

BelandryRalucaLefrancAlbanRencontre avec Raluca Belandry et Alban Lefranc autour de la revue Daïmon

-

Law, Identity, and Redemption: Justice in Karan Johar’s My Name is Khan

LefrançoisFrédéricCommunication présentée le 9 mai 2025 lors du Colloque international de la SARI "Représentation de la justice dans le cinéma indien 9 et 10 mai 2025" (Université Sorbonne Paris Nord, Campus de

-

Le Livre en question 7 : Thierry Magnier

MagnierThierryLecture de Thierry Magnier : une création originale inspirée par les collections de la BIS.

-

Grandir dans un monde connecté. Perspectives et pratiques adolescentes

Que font les ados sur les médias sociaux ? Alors que le temps d’écran et les dangers relatifs aux usages du Web sont au cœur des préoccupations des adultes (et de nombreux travaux académiques), force

-

Les bibliothèques ont-elles leur place sur Tiktok ?

Dans cette session, nous profitons du retour d'expérience de Laury Zinsz et Camille Berzosa, agentes du secteur adultes à la bibliothèque multimédia intercommunale d'Epinal, autour de leur pratique du

-

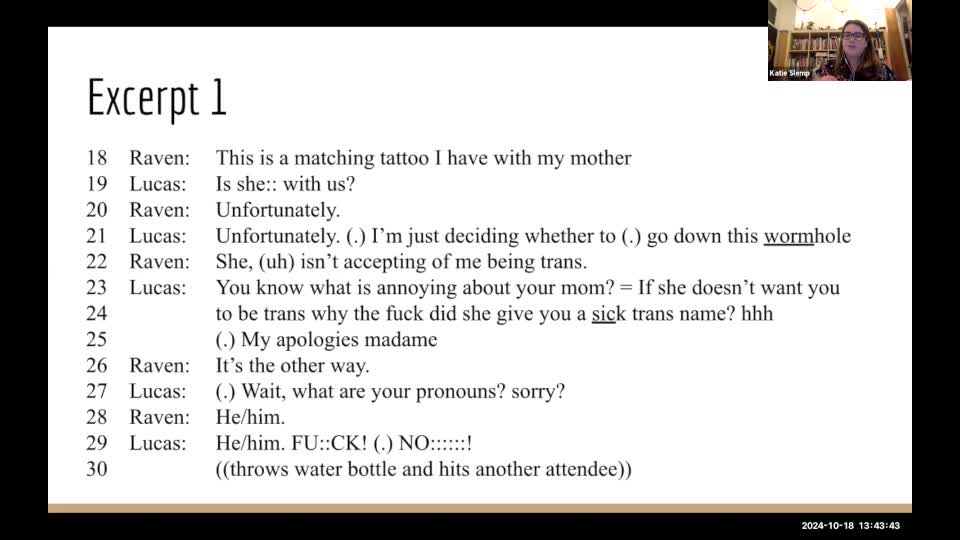

““Wait, what are your pronouns, sorry?”: Conversation analysis of pronoun requests in comedians’ cr…

Comedians on TikTok frequently show videos of their crowd work, where they ask questions to the attendees. While this is not part of their structured stand-up, it allows for spontaneous interaction

-

Le Livre en question 1 : Pierre Bergounioux

BergouniouxPierreLecture de Pierre Bergounioux : une création originale inspirée par les collections de la BIS

-

La Création Littéraire à l'Université de Violaine Houdart-Merot aux Presses universitaires de Vince…

Houdart-MerotViolaineLa création littéraire ? Mais ça ne s’apprend pas ! Réponse souvent entendue quand il est question de ce qu’en France on ne considère pas comme une discipline universitaire. Peut-on enseigner l’art d

-

Les nouvelles sociabilités

MilardBéatriceAssiste-t-on à une perte ou un renouveau des sociabilités dans nos sociétés ? Internet et les dispositifs de mise en relation (notamment les nombreux médias sociaux) ont-ils renforcé la sociabilité

-

Emma Larthomas, étudiante et cinéaste, itinéraire d'une créatrice précoce

Brunet-MalbrancqJoëlleLarthomasEmmaLes causeries de la culture - La culture à l'université 2

-

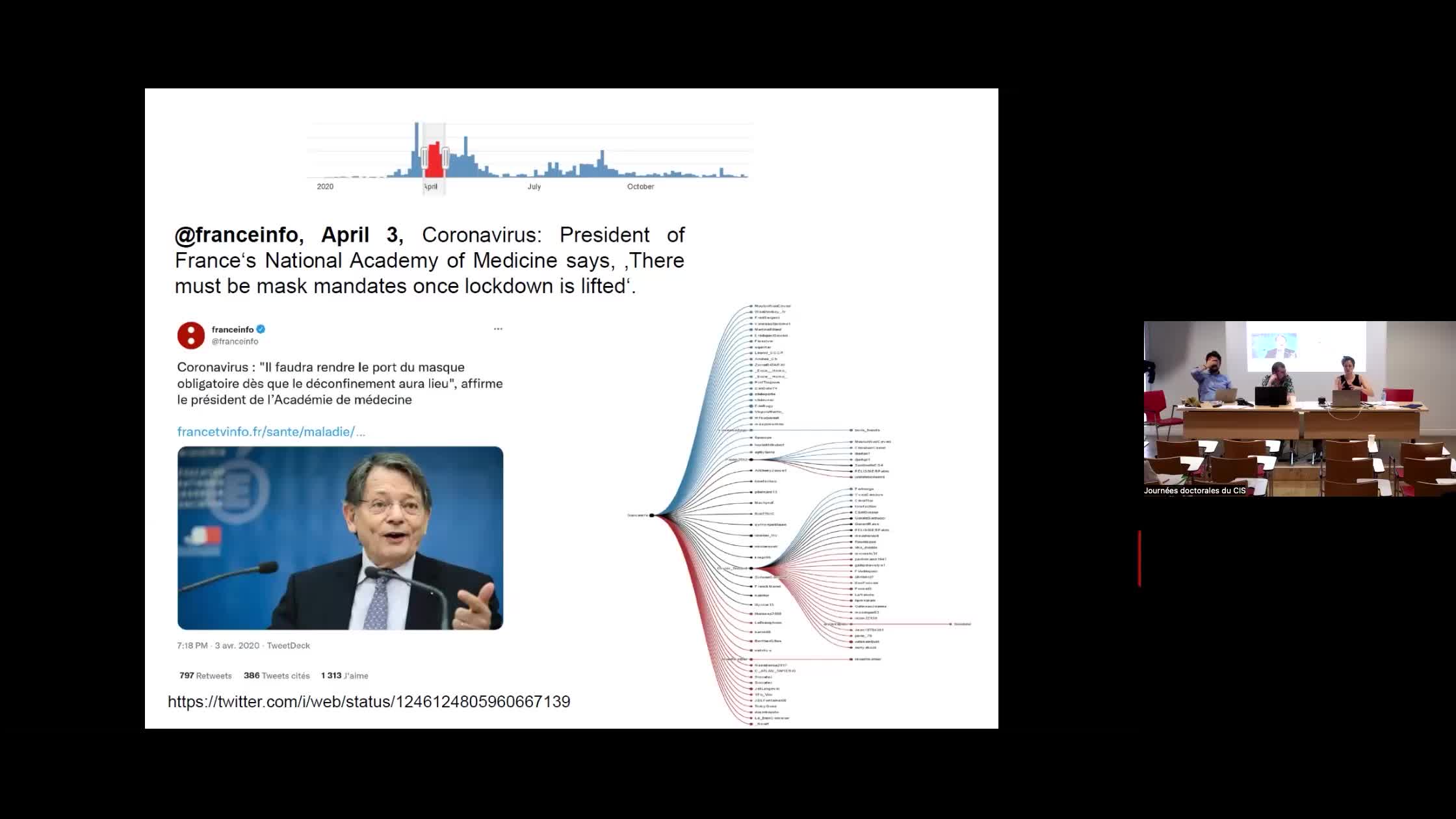

Participation et citoyenneté en régime numérique : vers de nouvelles dynamiques de recherche ? Vidé…

MabiClémentStephanGaëlJouëtJosianeHermsKaterinQuirogaCatherineMobilisées en politique depuis plusieurs décennies (Vedel, 2006), les technologies de l’information et de la communication numérique (TICN), et notamment internet et le web connaissent au tournant des

-

Participation et citoyenneté en régime numérique : vers de nouvelles dynamiques de recherche ? Vide…

MabiClémentStephanGaëlHermsKaterinQuirogaCatherineMobilisées en politique depuis plusieurs décennies (Vedel, 2006), les technologies de l’information et de la communication numérique (TICN), et notamment internet et le web connaissent au tournant des