Notice

MRSH Caen

Quelle participation des usagers parisiens à l'effort de propreté (1950 / 1990) ?

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été prononcée dans le cadre de la journée d'étude "La ville et les déchets" organisée par le CRHQ et le CERHIO pour le séminaire Villes et sciences sociales de la Maison de la Recheche en Sciences Humaines, séminaire intitulé pour l'année 2014-2015 "Villes de riches, villes de pauvres".

Barbara Prost, agrégée d'histoire, a soutenu en 2014 au Centre d'histoire sociale du XXème siècle (Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne), un doctorat intitulé « La propreté des espaces publics dans la seconde moitié du XXème siècle : définitions, enjeux et mise en œuvre. Le cas parisien ». Sa thèse porte en partie sur l'histoire du nettoiement de la Ville de Paris (politique de propreté, personnel, etc.) depuis l'après Seconde Guerre mondiale.

Résumé de la communication

Des années 1950 jusqu'aux années 1970, le service municipal de la Ville de Paris assure avec certaines difficultés le nettoiement des rues de la capitale, moins en raison des négligences des habitants et des passants que d'un manque de moyens pour faire face aux évolutions de la Croissance, telle l'augmentation du volume d'ordures. Un changement majeur intervient à la fin des années 1970 quand Paris retrouve la possibilité d'élire un maire. Conscients que la propreté est une vitrine édilitaire et pour remédier à l'image d'une propreté non maîtrisée, Jacques Chirac et son équipe lancent la « bataille » de la propreté. La direction dédiée créée en 1979, le matériel augmenté et peint en « vert bambou », les interventions quasi-continues permises par le recours au privé doivent assurer la satisfaction des électeurs et contribuables, parfois présentés comme « usagers-clients » dans les années 1980. La place accrue qui leur est donnée se lit dans la décision de la Mairie de s'appuyer sur leurs avis, mesurés par des sondages, pour optimiser les politiques à mener. Les usagers demeurent cependant des citoyens auxquels il est demandé de respecter les actions de propreté puis d'y participer activement (ramassage des déjections canines par les propriétaires de chiens ; collectes sélectives). Des campagnes de propreté régulières restent nécessaires car le public continue de se montrer peu discipliné.

Sur le même thème

-

La place de l'édition scientifique publique dans le panorama de l'écologie du livre

GokselNisanCe webinaire est la première action du groupe de travail "Écologie du livre" piloté par Nina Koulikoff (MSH Mondes) et Cédric Vigneault (Enssib)...

-

Villes et environnement en Jordanie et à Oman

AbabsaMyriamKlingerThibautBilardelloSophieConférence publique de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC).

-

Présence et transferts des PFAS dans les écosystèmes aquatiques

LabadiePierreLes composés per- et poly-fluoroalkylés (PFAS) sont au cœur de l'actualité. Ces « polluants éternels » constituent une pollution inédite des écosystèmes qui touche tous les milieux. Cette présentation

-

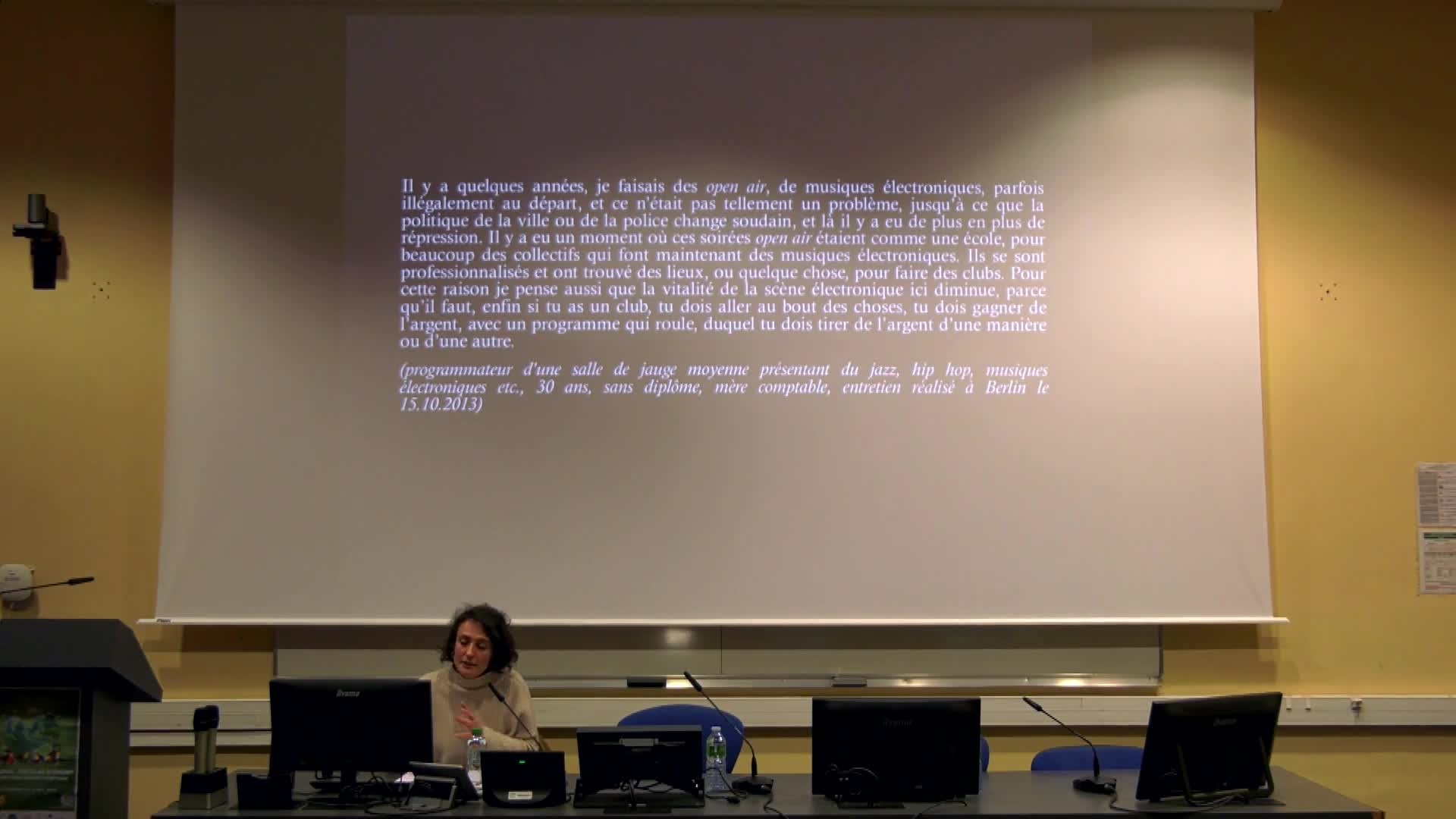

Des salles de musique dans la ville : localisations et prises de position

PicaudMyrtilleÀ partir d'une enquête à propos des salles de musique, Myrtille Picaud, sociologue au CNRS revient sur leurs liens avec l'histoire urbaine de Paris et Berlin.

-

Territoire servis, territoires servants : face aux grands projets, quel avenir pour la Bassée ?

GobertJulieDeroubaixJosé-FrédéricÀ 70 Km au sud-est de Paris, dans la Bassée, grande plaine alluviale d’Ile-de-France, un casier pilote d’une capacité de 10 millions de m³ d’eau, fonctionnant comme un bassin de surstockage en cas de

-

Comment FAIR.E métropole dans une ville Smart-PUDD

MartinyNadègeJégouAnnePergaudJulienPohlBenjaminThéveninThomasRichardYvesCruzChristopheDepuis 2017, Dijon Métropole développe un projet de ville intelligente pour améliorer la gestion urbaine au quotidien.

-

Tokyo, plus grande « ville » au monde : aménager et gouverner la démesure

Languillon-AusselRaphaëlAvec ses quelques trente-cinq millions d’habitants, Tokyo est la « ville » la plus peuplée au monde, et l’une des métropoles les plus riches. Cette présentation vise à décrire, analyser et expliquer,

-

La nuit est belle ! Respectons-la...

VauglinIsabelleInitiée par l'agglomération du Grand Genève, « La nuit est belle ! » est une action dont le but est de sensibiliser le grand public aux nuisances engendrées par la pollution lumineuse en demandant aux

-

Table ronde 2 : L’ordinaire en ses méthodes - Introduction

DevismeLaurentLaurent Devisme opère une synthèse de la matinée et ouvre les thématiques de la 2ème table ronde : comment croiser les activités de description et de critique de la fabrique urbaine ?

-

Table ronde 1 : L’ordinaire en ses objets et ses terrains - Introduction

AudasNathalieChesnelKevinKévin Chesnel et Nathalie Audas introduisent la table ronde 1 en présentant les thématiques et questionnements.

-

L’éducation à l’environnement

CarlierNadègeLe GRAINE Normandie est le réseau des acteurs de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) en Normandie.

-

Voyage au coeur des déchets électroniques

Les objets électroniques ont très largement transformé nos sociétés modernes. Ils ont permis le développement d’infrastructures toujours plus complexes et connectées, promesses d’une transition