Notice

MRSH Caen

Trajectoires de diversification et mutation des espaces ruraux français : adaptabilités territoriales et différenciations spatiales

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette conférence a été enregistrée dans le cadre du séminaire annuel du pôle Sociétés et espaces ruraux de la MRSH de l'année 2016-2017.

Pascal Chevalier est professeur de géographie à l’Université Montpellier 3.

Résumé de la communication

Si la Renaissance rurale, chère à Bernard Kayser, semble aujourd’hui en grande partie généralisée dans en France, (notamment en termes d’attractivité démographique), elle s’inscrit encore de manière très différenciée dans l’espace et dans le temps. Pourtant, les différents diagnostics territoriaux, menés entre autres par la DATAR et l’INSEE depuis une vingtaine d’années, conduisent à lire cette recomposition contemporaine de l’espace rural très souvent, et de manière lissée, à partir de logiques résidentielles généralisées ; la plupart des études prospectives tendant à réduire la lecture des changements en cours à des facteurs purement exogènes ou induits. Or, la situation est tout autre.

Les trajectoires de diversification socio-économique des territoires ruraux, pourtant a priori engagées dans un processus de convergence, dessinent, à l’échelle française de forts contrastes spatiaux. Ces trajectoires ne sont pas homogènes et malgré les grandes tendances qui semblent se dessiner, comme l'extension de la fonction touristique ou la périurbanisation, ces campagnes semblent nettement se différencier dans leur organisation et leur structuration même. Alors que certaines, se marginalisent, d’autres, au contraire, fondent leur intégration ou réintégration sur l’innovation et la valorisation de leurs ressources comme sur le transfert de fonds financiers venant de l’extérieur de leur territoire.

L’émergence de nouveaux rapports sociaux dans les espaces ruraux prend des formes très diverses dans un ensemble territorial très composite. En effet, ils modifient ou confortent le profil des activités et des fonctions rurales en faisant varier la part de l’emploi dans les différents secteurs économiques. Par ailleurs, ils accusent ou atténuent les effets sociaux de la crise économique, qui s’expriment notamment par le niveau du chômage, mais qui sont aussi perceptibles à l’évolution des comportements démographiques, migratoires en particulier. Enfin, ils déterminent les dynamiques territoriales en cours, en favorisant ou en paralysant l’intégration socio-économique des espaces ruraux : l’essor ou au contraire la déprise des activités génératrices de revenus et d’emplois sont liés à l’orientation des choix individuels et des démarches collectives, que ce soit pour ces dernières dans un cadre institutionnel ou associatif ; ils dépendent également de décisions politiques et d’interventions économiques externes au milieu rural, et révèlent ainsi le degré d’insertion des territoires ruraux dans l’économie globale. Parce qu’il est sélectif, ce processus d’intégration tend à produire une trame territoriale très hétérogène. Les nouveaux rapports sociaux dessinent donc des territorialités multiples;

Dans ce papier, il est question de renouveler, voire réinterpréter la lecture de la recomposition rurale, dans ses formes les plus variées, par une analyse comparative à l’échelle des espaces ruraux français Plus largement, la contribution propose de mesurer la part des facteurs endogènes explicatifs de la recomposition démographique contemporaine rurale en présentant un travail de cartographie statistique multivariée à l’échelle des départements ruraux français qui rendra compte de la complexité et de la différenciation spatiale des formes d’intégration socio-économique des territoires ruraux. Comment se traduisent-elles spatialement et quelles formes prennent-elles selon la nature des structures territoriales ? Quelles sont alors les logiques socio-économiques qui fondent cette structure territoriale en mosaïque ? Comment se distinguent-elles les unes des autres, et permettent-elles d’identifier des types de ruralité ? En quoi ces derniers procèdent-ils des héritages territoriaux et en quoi sont-ils le reflet de l’adaptation des territoires aux changements globaux de la société ?

Sur le même thème

-

S'installer à la campagne

LatouilleOphélieOphélie Latouille présente son travail de recherche doctorale consacré aux mobilités résidentielles vers les zones rurales et aux transitions professionnelles vers le non-salariat, dans des contextes

-

Après Soi 16-18 Écrire pour ses enfants ou comment transmettre la réputation familiale (XVI-XVIIIe)…

DeprettoLaureCe projet interdisciplinaire qui s’inscrit dans l’axe « Transmission(s), transfert(s), réappropriation(s) » de la MSH Val de Loire entend faire dialoguer historiens et littéraires sur les écrits

-

Le maintien du commerce alimentaire dans les communes normandes de moins de 1 000 habitants en Norm…

Au cours du 20e siècle, de profondes mutations sociodémographiques traversent les espaces ruraux français et affectent leur appareil commercial. L’exode rural et la mobilité grandissante des individus

-

« Nous avons brouillé la nature avec elle-même ». Une enquête interdisciplinaire sur les rosiers c…

Le titre de cette intervention vient d’une phrase écrite en 1824 par Jean-Pierre Vibert, un des premiers horticulteurs spécialisés dans la culture des rosiers.

-

Les meubles dans l’espace rural au Moyen Âge

Dans l'imaginaire collectif, l'espace rural médiéval est souvent représenté comme un monde grossier, boueux et dénué de matérialité.

-

Travail, robots et agriculture : entre promesse de révolution et renouvellement du productivisme

En agriculture, les robots participent d’une promesse de libération des agriculteurs des tâches les plus pénibles voire d’un remplacement des travailleurs et de l’avènement d’une nouvelle révolution

-

La colombiculture traditionnelle : approches socio-économiques, patrimoniales et paysagères

Après 12 années de travail solitaire ayant donné lieu à la publication d'un ouvrage en deux tomes, "Pigeons et colombiers au service de l'Homme", Jean-Louis Martinetti, géographe ruraliste spécialisé

-

Bouleverser, lentement mais sûrement, la vie des campagnes : l’automobilisme dans les espaces rura…

FaugierEtienneEcotaxe (2013), Gilets jaunes (2018), contestations à propos de l’autoroute A69 (2023), manifestations de tracteurs (2024), la question des mobilités sourde davantage les espaces ruraux en ce XXIe

-

Du côté de chez soi. L’entrée dans la vie adulte des femmes de classes populaires dans les espaces …

AgnouxPerrineCette communication propose d’interroger les effets ambivalents de l’interconnaissance sur les itinéraires féminins d’entrée dans la vie adulte dans les territoires ruraux.

-

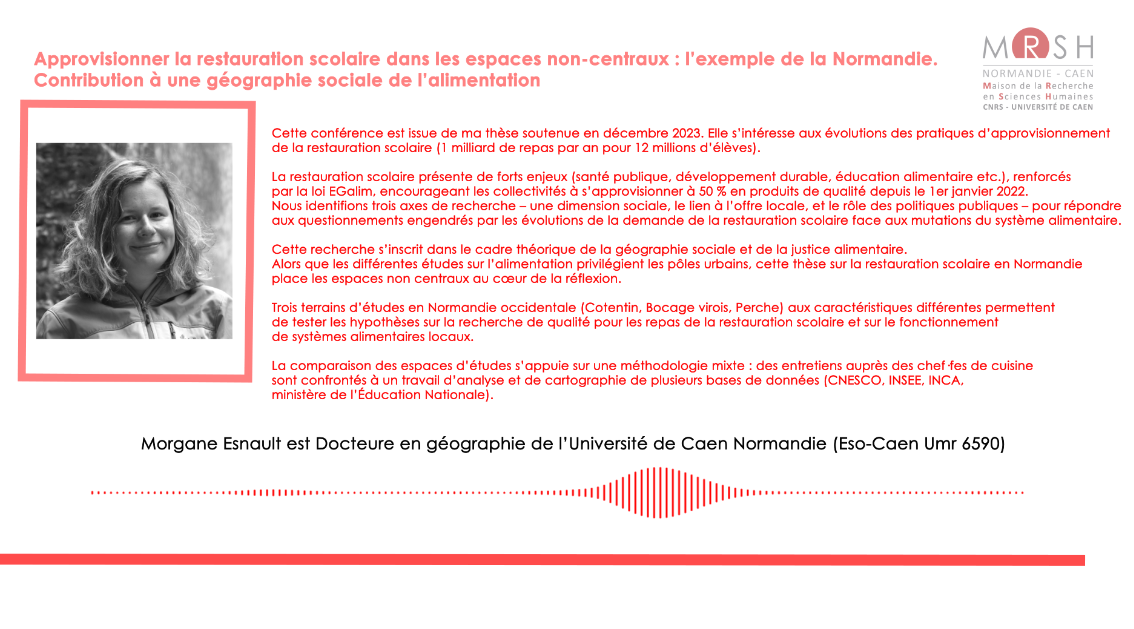

Approvisionner la restauration scolaire dans les espaces non-centraux : l’exemple de la Normandie. …

EsnaultMorganeCette conférence est issue de ma thèse soutenue en décembre 2023. Elle s’intéresse aux évolutions des pratiques d’approvisionnement de la restauration scolaire (1 milliard de repas par an pour 12

-

Ruramod. Ruralité et modernité de l’entre-deux-guerres à nos jours

BonordAudeLe programme de recherche Ruramod questionne les représentations des rapports du monde rural à la modernité (technique, socio-économique et culturelle), de l’entre-deux-guerres à nos jours.

-

Des bourgeois des champs - Dans l'intimité de la recherche

BorgeaudOlivierAbrialValérieSoirée "Des bourgeois des champs", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 14 décembre 2023 au Forum de la FMSH.