Notice

MSH Paris Nord

Gilles Lhuillier - À propos du projet IETE réseau - MSHB

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

- Dossier

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

TRANSCRIPTION Podcast Gilles Lhuillier RNMSH

Le 10 octobre 2022 a eu lieu une journée de réflexion portant sur les recherches interdisciplinaires, sur les transitions écologiques et sur le changement climatique. Cet événement questionnait la place des Maisons des sciences de l'homme, MSH, et celle du réseau national des MSH dans les mises en réseau interdisciplinaire sur ces thématiques. Nous y avons interviewé des porteurs et porteuses de projets, identifiés dans le cadre de ces mises en réseau, ou des personnalités bénéficiant d'un financement de ce dernier. Dans cet épisode, Gilles Lhuilier nous parle du projet « IETE », entreprise extractive dans la transition écologique. C'est un projet qu'il codirige avec Elsa Lafaye de Micheaux. Il est professeur de droit transnational à l'École normale supérieure de Rennes, et son champ de recherche, c'est la mondialisation.

« C'est un projet, dont le titre, en fait, semble bizarre. C'est IETE. Mais le sous-titre, c'est tout simplement Réseau qui recherche sur les entreprises extractives dans la transition écologique. Voilà. C'est quoi ? Ce projet, c'est un travail sur le paradoxe de l'industrie extractive. C'est-à-dire qu'elle est au cœur de l'économie mondiale, 80 % de l'énergie qui nous entoure. Notre mode de vie est conditionné par le pétrole. Et en même temps, ce pétrole est à la source de la catastrophe écologique, c'est-à-dire pollution des eaux, pollution de l'air, et surtout crise climatique, qui risque d'avoir des effets catastrophiques. C'est ça le nouvel objet en réalité, qui amène à voir que, par exemple, le modèle d'affaires des entreprises extractives se transforme. Ce sont les entreprises qui se transforment. Les ingénieurs doivent intégrer la transition dans les objets qu'ils construisent. Et puis, les populations, les populations locales doivent se saisir du projet. C'est un objet de groupe. Ce qui veut dire que nous, chercheurs, on doit trouver de nouvelles façons de travailler sur cet objet nouveau.

C'est un projet qui réunit des personnes qui ont travaillé ensemble sur les questions extractives. Et quand on travaille sur des questions extractives, on fait du droit, on fait de l'économie, on fait de l'anthropologie, on fait de l'histoire, on fait de la sociologie, on fait des sciences en technology studies. Et en plus, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec les vraies gens. C'est-à-dire, les dirigeants d'entreprises, les populations locales. Et donc, on a réuni l'ensemble de ces chercheurs avec qui on avait l'habitude de travailler et on a adjoint, pour une vingtaine, 25 chercheurs, 20-25 praticiens. Puisque ce sont eux qui peuvent nous donner les datas et ce sont eux qui seront le relais de nos travaux dans les entreprises d'extraction. L'approche interdisciplinaire est à l'origine du projet, bien évidemment. On va dans une MSH, parce qu'on peut travailler avec d'autres collègues qui sont dans d'autres laboratoires. Mais dans une MSH, on peut aussi être en lien avec les sciences de la nature, les sciences dures. Et dans notre objet, en réalité, dès le début, on s'est dit : "Mais comment travailler autrement ?" Il y a eu un aspect théorique. C'est-à-dire qu'on a fait un séminaire, par exemple, à la MSH Nord, qui a été organisé autour de cette idée de carbone démocratie, comment les sciences de la nature transforment la politique. Voilà. Quand on a organisé un colloque à l'université de Chicago à Paris, en fait, on a fait avec le BRGM, avec des ingénieurs. Et puis, quand on a organisé un grand colloque à Ipoh, près de Kuala Lumpur, en Malaisie, c'est avec les industries extractives, c'est-à-dire Petronas, bien évidemment, mais surtout tous les ingénieurs qui gravitent autour de ces questions extractives et pétrolières. Maintenant, on est dans une phase de conceptualisation de ce qu'on a fait. On a plus fait comme ça, d'expérimenter. Maintenant, on essaie de théoriser des méthodes particulières pour travailler sur cet objet nouveau qui est au cœur du droit de l'économie et des sciences de la nature. Les SHS, d'un côté, elles sont bousculées, parce qu'elles sont en train de mourir, si elles ne sont pas capables de s'adapter à leurs nouveaux objets. C'est ça la question de la transition écologique. Inversement, ce sont les sciences humaines et sociales qui sont la clé de la transition écologique. Ce ne sont pas les sciences de la nature, ce ne sont pas les ingénieurs. Je vous donne juste un exemple. Nos industries extractives, le droit, désormais, leur donne la charge d'appliquer les droits internationaux de l'environnement et de l'homme. Pourquoi ? Parce que les États ont constitué leur propre faillite. Ce qui veut dire que notre avenir est conditionné à la façon dont les entreprises vont mettre en œuvre les règles de droit. Voilà. Est-ce que ça sera du greenwashing ? Est-ce que ce sera quelque chose d'effectif ? Eh bien, la réponse à cette question, ce n'est pas un ingénieur qui va vous la donner, ce n'est pas un scientifique des sciences de la nature qui va vous la donner. Ce sont des gens comme moi ou ce sont des gens de science et technology studies qui vont concrètement aller voir comment ça se passe dans les entreprises, voire les aider à co-construire des règles qui leur permettent d'introduire les sciences de la nature dans leur politique de management. Et qui fait que, in fine, les droits de l'environnement s'incarnent réellement. On diminue tout simplement notre empreinte carbone. On essaie de faire qu'elle soit raccord aux accords de Paris. Mais ça, c'est nous, ce sont les SHS.

Le levier, d'abord. Le levier, c'est important. Le réseau national des MSH, il nous a permis de mettre en lien trois MSH : MSH Nord, MSH Saclay, MSH Orsay. On a mis aussi en lien des universités étrangères. Ça va du Cameroun à l'Irlande, en passant par l'Allemagne. Ce qui veut dire qu'on a réussi à faire, grâce à ce réseau, un projet qui correspond à notre propre, en fait, objet de recherche. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que grâce à ces montages, on peut échapper à une logique disciplinaire qui est celle des laboratoires, qui est celle des universités et qui est même celle du (CNRS), qui crée des instituts, qui est très en avance, par exemple sur l'université, sur la transition écologique, mais qui a un tout petit peu oublié les autres sciences sociales. Et tout le monde n'est pas science de l'écologie. Donc en réalité, ce qui est fantastique, le levier, c'est ça. C'est de dire : "On peut construire des projets en échappant (ou lors d'heures) des découpages administratifs." Alors, ce qui fait problème, en réalité, c'est qu'on va appeler ça… l'ancien monde n'est pas mort, il est là… Je donne juste un exemple. Pourquoi je dois travailler dans une MSH ? Parce que les universités ne se sont pas mises en transition. Pourquoi les universités ne sont pas mises en transition ? Vous regardez dans le code de l'éducation, il y a un article qui donne les missions de l'université. Six missions extraordinaires, importantes, pas toujours bien assurées. Mais il n'y a pas la transition. Donc, autrement dit, institutionnellement, il n'est pas possible de travailler. Et moi, je suis membre d'un conseil d'administration et je ne peux pas travailler en dehors de la mission dans l'institution. Mais c'est pareil pour les laboratoires qui sont tous disciplinaires. Ce n'est pas là que je trouve, dans mon laboratoire, que je trouve des collègues pour travailler sur ces objets de la transition. Donc, en réalité, ce qui est intéressant ici, et dans les événements comme celui-ci, c'est que se constitue à la fois un champ scientifique et un champ social nouveau, celui de la transition, et qui est en avance sur la structuration administrative de la recherche en France. Le projet est en cours de transformation. On a déjà un nouvel appel d'offres avec la Fondation pour le droit continental pour travailler sur médiation, transaction, arbitrage dans les chaînes de valeur et en particulier dans l'extractif. Nous sommes en train de déposer une (ANR). On a encore trois semaines pour le faire. On est en train de réfléchir en fait à une (EFC). D'une certaine façon, le pari est gagné. C'est-à-dire qu'on a une synergie, une envie de travailler, des objets, des méthodes, un réseau international. Voilà. Donc là, je pense qu'on a quelque chose de super intéressant. De quoi on aurait besoin ? C'est toujours cette structuration du champ scientifique par le champ social, concrètement toutes les grandes… Un exemple. Toutes les grandes universités au monde qui aident leurs chercheurs à déposer un (ERC), font appel en réalité à des reviewers, à des gens qui vont relire les proposal, qui sont eux-mêmes des scientifiques et non pas des administratifs qui vous ont monté le dossier. Et c'est un exemple, en réalité, vraiment de services que pourrait faire le réseau national de MSH pour nous aider en fait à monter un petit peu dans l'internationalisation de la recherche. Et aussi, il y a cette idée qu'il y a des pratiques de recherche sur la transition qui sont mondialisées. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant.

Je suis venu aujourd'hui pour entendre des chercheurs rendre compte de leur expérience. Premièrement, parce qu'on est à un moment de structuration scientifique de notre champ qui est de l'ordre de l'expérience. Et oui, il n'y a pas de sciences de la transition, et ça, c'est super intéressant. C'est une bonne chose, qui veut dire qu'il faut être à l'écoute, faire une veille. Et ça, (je le fais), c'est super intéressant. Et une deuxième chose, c'est qu'en venant ici, en fait, on s'aperçoit qu'il y a à la fois un champ scientifique et un champ social. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des institutions qui travaillent. Et vous savez quoi ? Il y a des gens qui ne travaillent pas sur ces questions-là. Il y a plein d'institutions qui ne travaillent pas sur ces questions-là. Ce qui veut dire que se constitue, comme ça, un peu spontanément, aidé par les MSH, un nouvel espace scientifique, pour l'instant un peu nébuleux. C'est important, si on veut travailler dans ce champ, d'être au courant. »

Ce podcast a été co-réalisé par la MSH Val-de-Loire et la Fondation Maison des sciences de l’homme, toutes deux membres du Réseau des plateformes Audio-Visio du Réseau national des MSH.

Sur le même thème

-

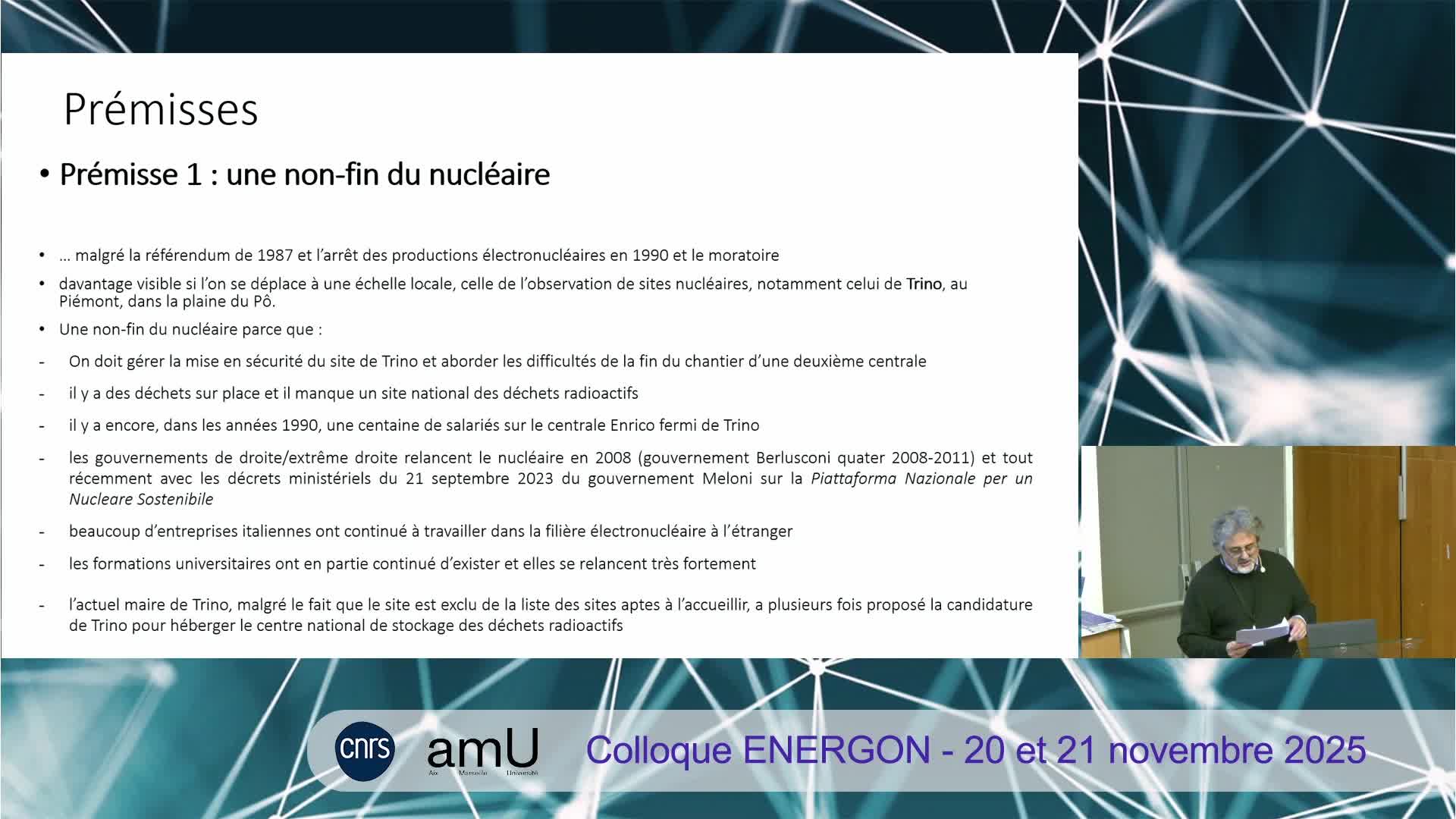

Colloque ENERGON 2025 - Session 7 : Prévenir les conflits, comprendre les territoires, outils et mé…

PistoniRobertaZerbib, ZoéMattinaCesareDavietSylvieVelutSébastienMeyerTevaColloque ENERGON 2025 : Transition Energétique et Reconfiguration des Territoires

-

La place de l'édition scientifique publique dans le panorama de l'écologie du livre

GokselNisanCe webinaire est la première action du groupe de travail "Écologie du livre" piloté par Nina Koulikoff (MSH Mondes) et Cédric Vigneault (Enssib)...

-

Comment inscrire la valorisation des géoressources dans des trajectoires durables

MauriceLaurenceLes économies tentent de réduire plus ou moins efficacement leurs émissions de carbone en développant des énergies dites « renouvelables ». Cependant, les politiques de décarbonation augmentent, de

-

Villes et environnement en Jordanie et à Oman

AbabsaMyriamKlingerThibautBilardelloSophieConférence publique de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC).

-

La Convention pour la transformation écologique et sociale de l’IRD : inventer collectivement un no…

RoyFlore-ApollineVoronFlorianPionSébastienTremegeFrançoisRigauxCharlieCe webinaire, co-organisé par la COSAV de l’IRD Climat Science-Société, et la Mission qualité santé sécurité environnement (MQSSE), vous propose de découvrir la Convention pour une transformation

-

Présence et transferts des PFAS dans les écosystèmes aquatiques

LabadiePierreLes composés per- et poly-fluoroalkylés (PFAS) sont au cœur de l'actualité. Ces « polluants éternels » constituent une pollution inédite des écosystèmes qui touche tous les milieux. Cette présentation

-

Retour d’expériences d’autres Living Lab/observatoires mobilisés sur les thématiques socio-environn…

CoulyClaireBergèreMarcLe BourhisJean-PierreLapostolleDanyMasselotCyrilChamaretPhilippeJournée d’étude de lancement du Living Lab/Laboratoire vivant Glaz « Interactions Humain-Environnement» : Quelle recherche partenariale en sciences sociales ? Retour d’expériences dans le domaine

-

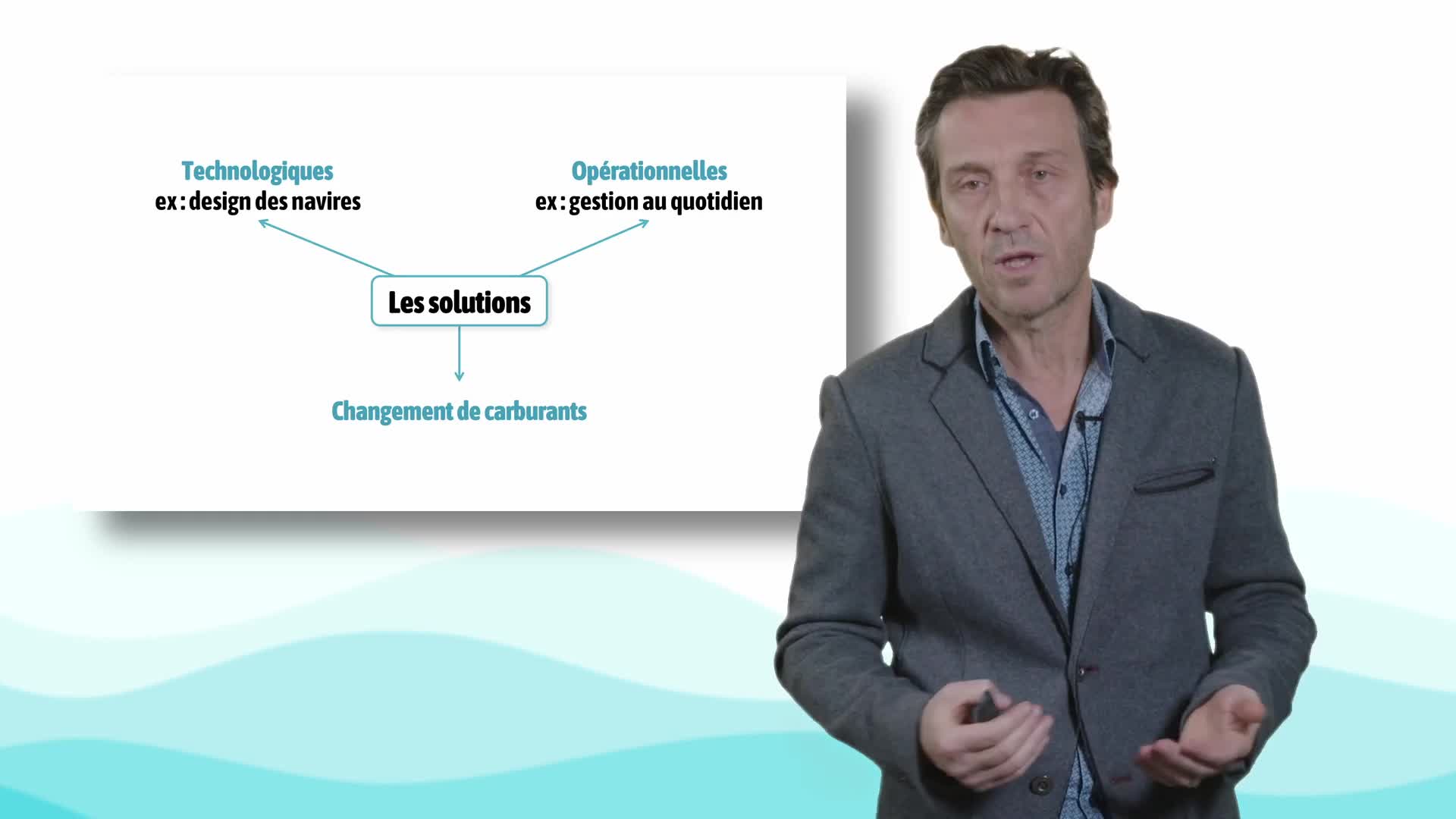

Le tournant environnemental du transport maritime

FoulquierEricÉric Foulquier, maître de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, discute dans cette vidéo de la transition écologique du secteur maritime.

-

RECRI - Entretien - le rôle des indicateurs dans la transition écologique

RaliteSolineVigo CoguetoCarolineLe séminaire Récri est un espace de rencontres et d’échanges pour les jeunes chercheur·ses en économie, visant à promouvoir une approche pluraliste des théories économiques.

-

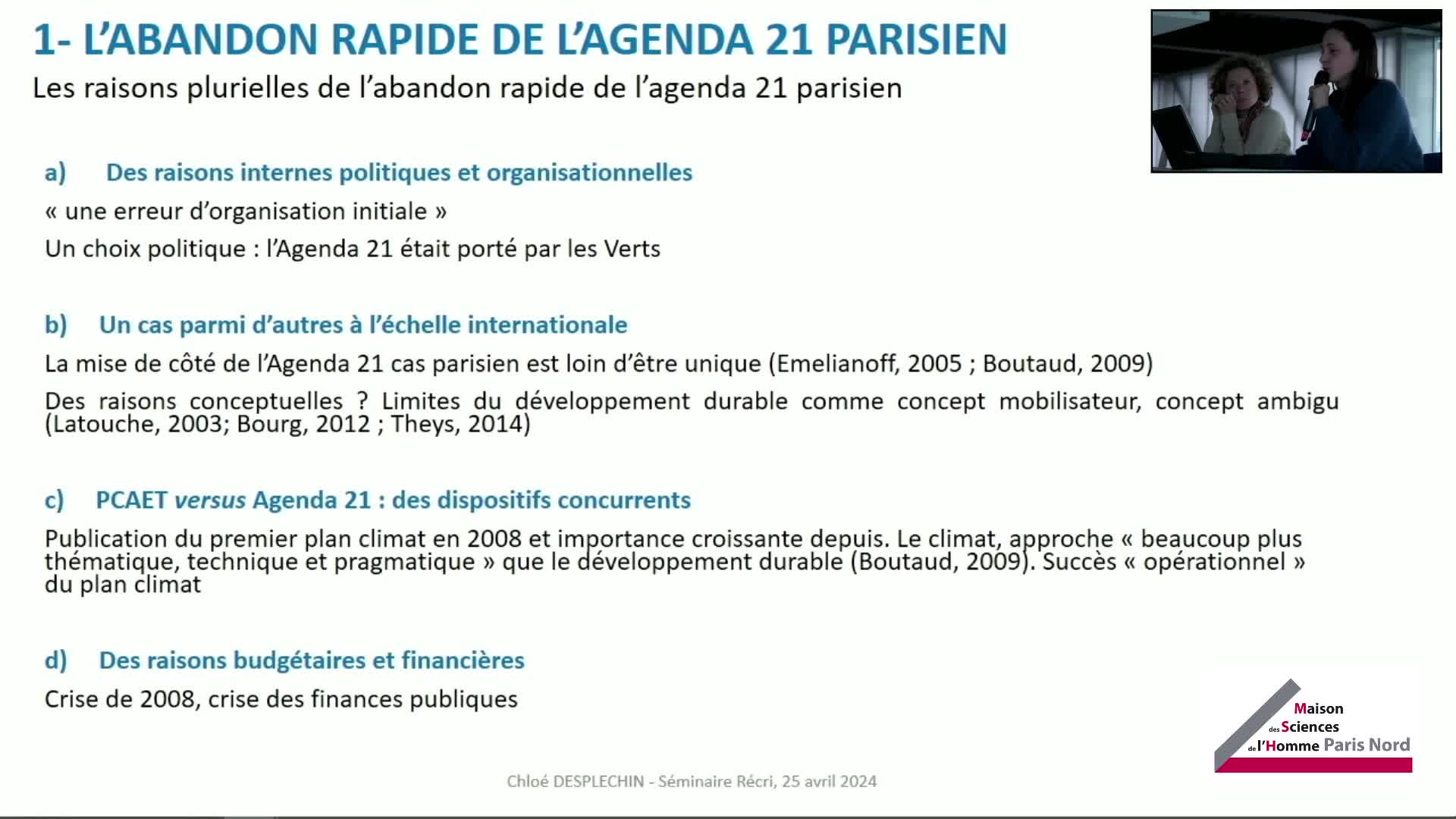

RECRI - Séminaire - Le rôle des indicateurs dans la transition écologique

RaliteSolineLe séminaire Récri est un espace de rencontres et d’échanges pour les jeunes chercheur·ses en économie, visant à promouvoir une approche pluraliste des théories économiques.

-

Conseil Départemental 63 : Quel dispositif autour de la transition écologique ?

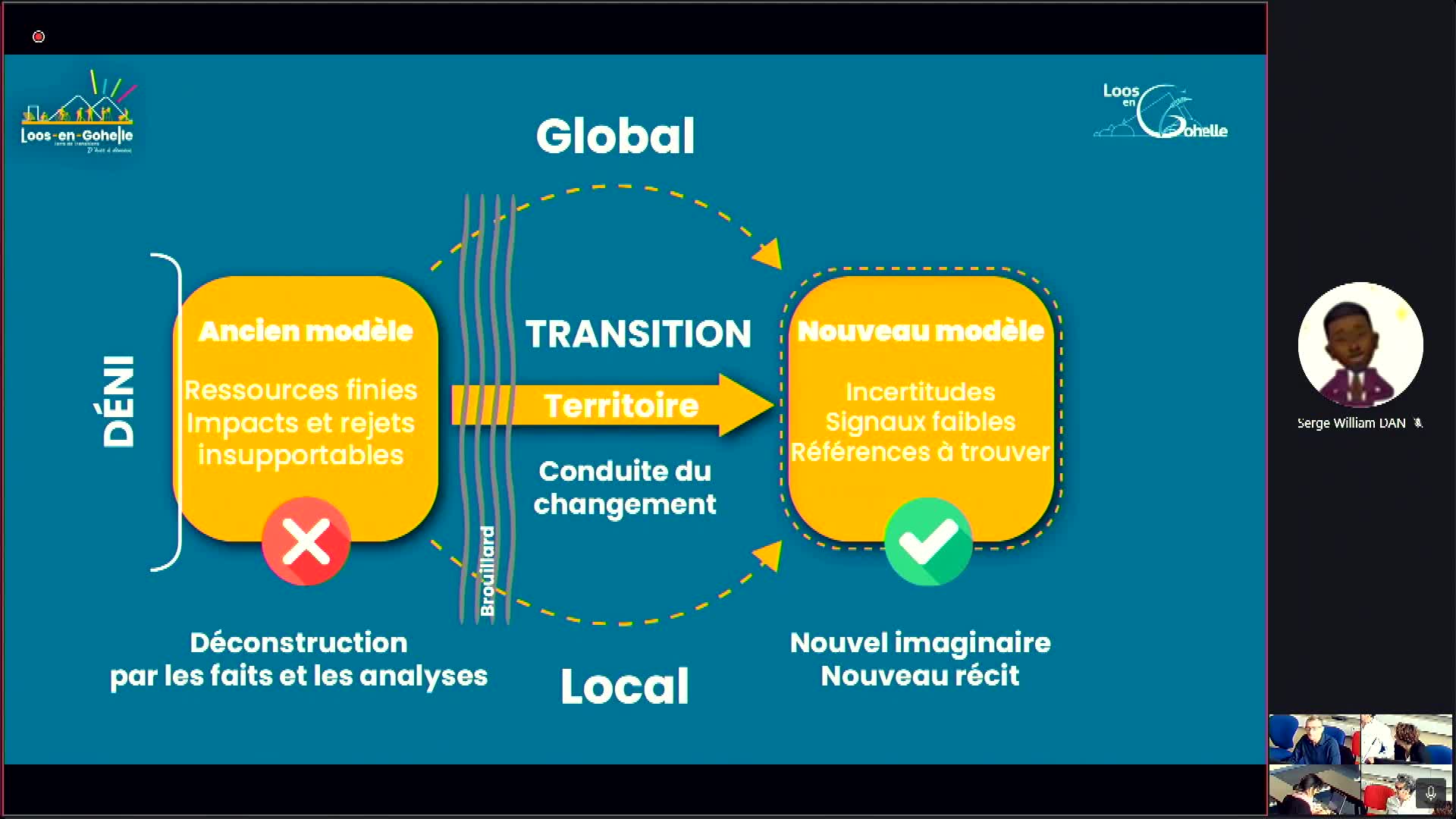

LièvrePascalCaronJean-FrançoisPerroneEmmanuelleSymposium « Conseil Départemental 63 : Quel dispositif autour de la transition écologique ? » avec Pascal Lièvre, Emmanuelle Perrone et Jean-François Caron.

-

L'économie circulaire, la transition en action dans les territoires métropolitains

NavereauBriceJulien Saint AmandFlorianEn réponse aux défis imposés par les exigences du développement durable, les territoires s’engagent dans les transitions et l’économie circulaire. Cette conférence proposait un double éclairage sur