Notice

MSH Paris Nord

Marie Alice Chardeaux - À propos du projet La Transition écologique du droit économique - MSH Paris Nord

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

- Dossier

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

TRANSCRITION Podcast-MARIE-ALICE CHARDEAUX, RNMSH

Le 10 octobre 2022 a eu lieu une journée de réflexion portant sur les recherches interdisciplinaires, sur les transitions écologiques et sur le changement climatique. Cet événement questionnait la place des Maisons des sciences de l’homme, MSH, et celle du réseau national des MSH dans les mises en réseau interdisciplinaire sur ces thématiques. Nous y avons interviewé des porteurs et porteuses de projets identifiés dans le cadre de ces mises en réseau ou des personnalités bénéficiant d’un financement de ce dernier. Dans cet épisode, Marie-Alice Chardeaux nous parle du projet « La transition écologique du droit économique ».

Elle est maître de conférences en droit privé à l’Université Paris Est Créteil. Ses thématiques de recherche portent sur les communs et leurs déclinaisons, tels que les choses communes, les biens communs ou les patrimoines communs. Elle est amenée à travailler sur des objets très divers comme l’eau, l’air, la mer, les grands fonds marins ou encore les idées et les inventions dans le domaine public. Ses recherches se situent au carrefour du droit civil, de la propriété intellectuelle et du droit de l’environnement.

« C’est un projet de recherche que je codirige avec Aude-Solveig Epstein, maître de conférences à l’université de Nanterre, et Gilles Martin, professeur émérite à l’Université de Nice. En substance, ce projet s’inscrit dans une perspective transdisciplinaire. Il a pour objet d’examiner l’intégration de la transition écologique dans le droit économique, à savoir dans le droit qui organise les activités économiques. De manière plus précise, il porte sur l’utilisation du droit économique comme levier de la transition écologique. À ce titre, ce projet de recherche poursuit cinq objectifs. Il s’agit tout d’abord de questionner l’intégration croissante de la transition écologique parmi les normes de droit économique. Il s’agit de mesurer l’intégration de la transition écologique dans l’enseignement du droit économique. Il s’agit encore de dégager une typologie des modèles de transition écologique. Il s’agit de proposer une vision d’ensemble d’un nouveau champ de recherche qu’est le droit économique de l’environnement. Enfin, il s’agit de proposer des scénarios de réforme pour faire du droit économique un levier de la transition écologique. C’est une équipe qui rassemble une trentaine de chercheurs. Pour l’essentiel, ce sont des chercheurs en droit, des chercheurs à l’Université de Bourgogne, Bordeaux, Nice, Perpignan, Nanterre, Créteil, etc. Nous nous réunissons une fois par mois sur des thématiques déterminées en amont du projet. Dès le montage du projet, on a eu à cœur de s’ouvrir aux disciplines extra-juridiques et aux acteurs de terrain. Ainsi, nous avons associé des historiens et des économistes au projet de recherche. Ils participent aux réunions mensuelles dès lors que le thème de la réunion est en lien avec leur recherche. Nous avons également auditionné un très grand nombre d’acteurs de terrain, comme des avocats, des magistrats, des chefs d’entreprise, des syndicats, des représentants du monde associatif ou des députés. Enfin, nous avons confié à un sociologue une enquête sociologique. Cette enquête a pour objet de mesurer l’intégration de la transition écologique dans l’enseignement du droit économique aujourd’hui en France. Dans notre projet de recherche, les sciences humaines et sociales sont centrales parce qu’il s’agit d’un projet de recherche en droit. L’hypothèse qui est le point de départ de notre projet de recherche est de considérer que le droit économique, par définition, est le mieux placé pour conduire et accompagner la transition écologique. Le droit économique opère selon différentes techniques. Il va réguler les impacts environnementaux par des démarches volontaires ou contractuelles, par des incitations, comme des incitations fiscales, des règles, des interdits ou la responsabilité civile ou pénale. Notre projet a pour objet de recenser, de manière critique, l’ensemble de ces modes de régulation et de proposer en conséquence des scénarios de réforme. Dans ce maillage, le juge joue un rôle clé, comme en témoignent les procès climatiques qui fleurissent en ce moment en France et à l’étranger. Le montage d’un projet de recherche comme le nôtre et de cette ampleur est long. Il a fallu d’abord réunir une trentaine de chercheurs, juristes et non-juristes. Il a fallu établir un programme de recherche sur deux années. Enfin, il a fallu trouver des financements. En l’occurrence, nous avons participé à deux appels à projets : un appel à projets porté par la MSH Paris-Nord, que nous avons remporté, et un second appel à projets de la Mission Droit et Justice, qui est devenue l’IERDJ, l’Institut des Études de la Recherche sur le Droit et la Justice, que nous avons remporté également. Enfin, nous avons sollicité une aide de l’Agence de la transition écologique, à savoir l’ADEME. Dans le cadre de l’appel à projets MSH Paris Nord que nous avons remporté en 2021, nous avons obtenu une subvention qui a ensuite été reconduite en 2022. Cette subvention a été très précieuse pour notre projet de recherche. Elle nous a permis de financer des billets de transport, pour permettre à des membres du projet de recherche qui habitent en province de venir assister aux réunions mensuelles qui se tiennent à Paris. Elle nous a également permis de financer en partie un séminaire de recherche de quatre jours qui s’est tenu en mai. Nous sommes aujourd’hui à mi-parcours. Le projet de recherche a débuté en septembre 2021 et s’achèvera en décembre 2023. À l’issue de cette recherche, nous remettrons un rapport à nos trois financeurs, à la MSH Paris Nord, à la Mission Droit et Justice et à l’ADEME. Dans ce rapport final, nous ferons un bilan de la recherche et des propositions de réformes. À l’issue de tous ces travaux, nous organiserons un colloque de restitution. Je suis venue aujourd’hui parce que les thématiques de ces journées recoupent les thématiques de notre projet de recherche. Les personnalités présentes sont prestigieuses. Lorsqu’on fait de la recherche, c’est essentiel d’écouter d’autres voix, de partager et de s’enrichir. »

Ce podcast a été co-réalisé par la MSH Val-de-Loire et la Fondation Maison des sciences de l’homme, toutes deux membres du Réseau des plateformes Audio-Visio du Réseau national des MSH.

Sur le même thème

-

Colloque ENERGON 2025 - Session 7 : Prévenir les conflits, comprendre les territoires, outils et mé…

PistoniRobertaZerbib, ZoéMattinaCesareDavietSylvieVelutSébastienMeyerTevaColloque ENERGON 2025 : Transition Energétique et Reconfiguration des Territoires

-

La place de l'édition scientifique publique dans le panorama de l'écologie du livre

GokselNisanCe webinaire est la première action du groupe de travail "Écologie du livre" piloté par Nina Koulikoff (MSH Mondes) et Cédric Vigneault (Enssib)...

-

Comment inscrire la valorisation des géoressources dans des trajectoires durables

MauriceLaurenceLes économies tentent de réduire plus ou moins efficacement leurs émissions de carbone en développant des énergies dites « renouvelables ». Cependant, les politiques de décarbonation augmentent, de

-

Villes et environnement en Jordanie et à Oman

AbabsaMyriamKlingerThibautBilardelloSophieConférence publique de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC).

-

La Convention pour la transformation écologique et sociale de l’IRD : inventer collectivement un no…

RoyFlore-ApollineVoronFlorianPionSébastienTremegeFrançoisRigauxCharlieCe webinaire, co-organisé par la COSAV de l’IRD Climat Science-Société, et la Mission qualité santé sécurité environnement (MQSSE), vous propose de découvrir la Convention pour une transformation

-

Présence et transferts des PFAS dans les écosystèmes aquatiques

LabadiePierreLes composés per- et poly-fluoroalkylés (PFAS) sont au cœur de l'actualité. Ces « polluants éternels » constituent une pollution inédite des écosystèmes qui touche tous les milieux. Cette présentation

-

Retour d’expériences d’autres Living Lab/observatoires mobilisés sur les thématiques socio-environn…

CoulyClaireBergèreMarcLe BourhisJean-PierreLapostolleDanyMasselotCyrilChamaretPhilippeJournée d’étude de lancement du Living Lab/Laboratoire vivant Glaz « Interactions Humain-Environnement» : Quelle recherche partenariale en sciences sociales ? Retour d’expériences dans le domaine

-

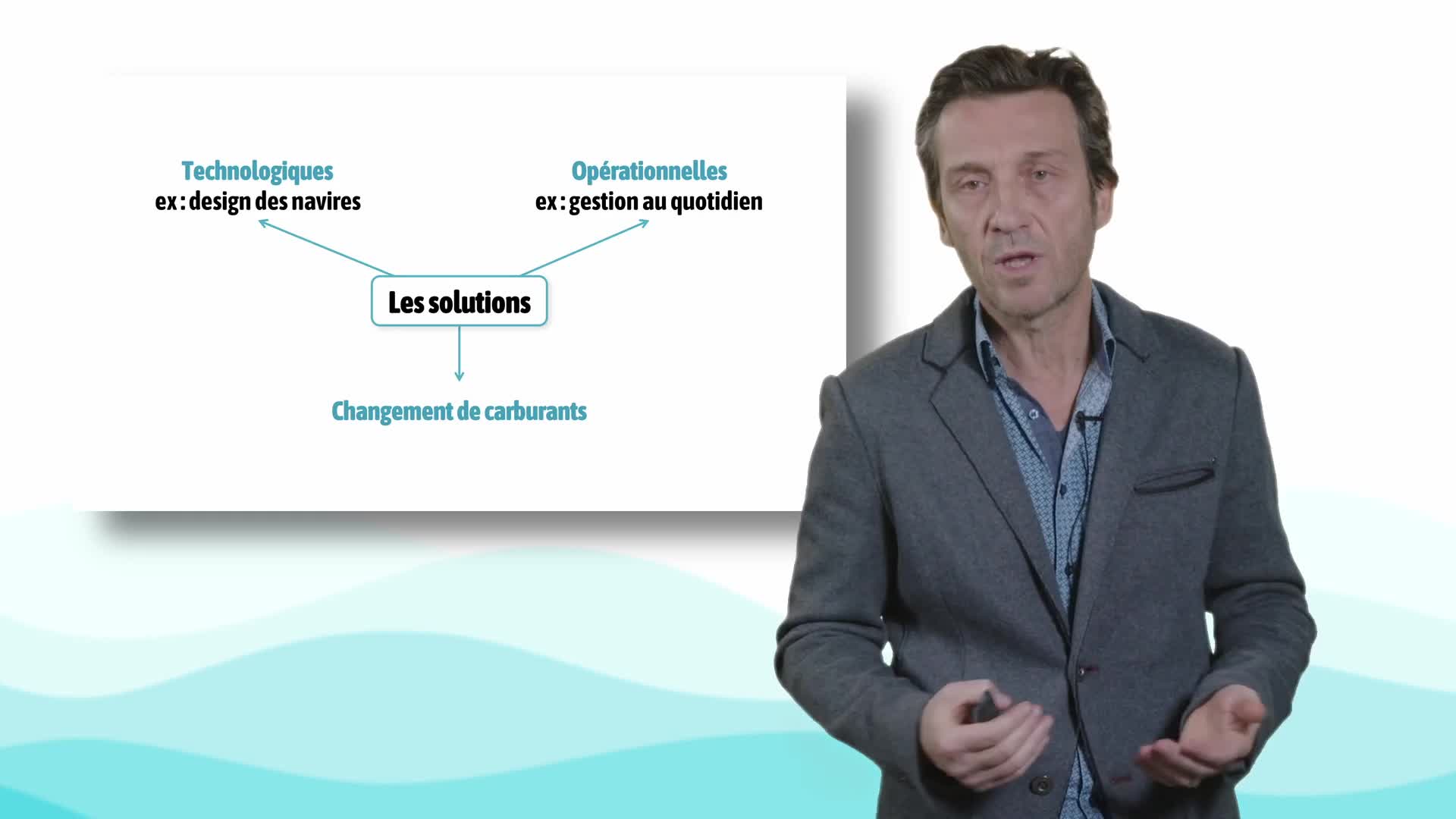

Le tournant environnemental du transport maritime

FoulquierEricÉric Foulquier, maître de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, discute dans cette vidéo de la transition écologique du secteur maritime.

-

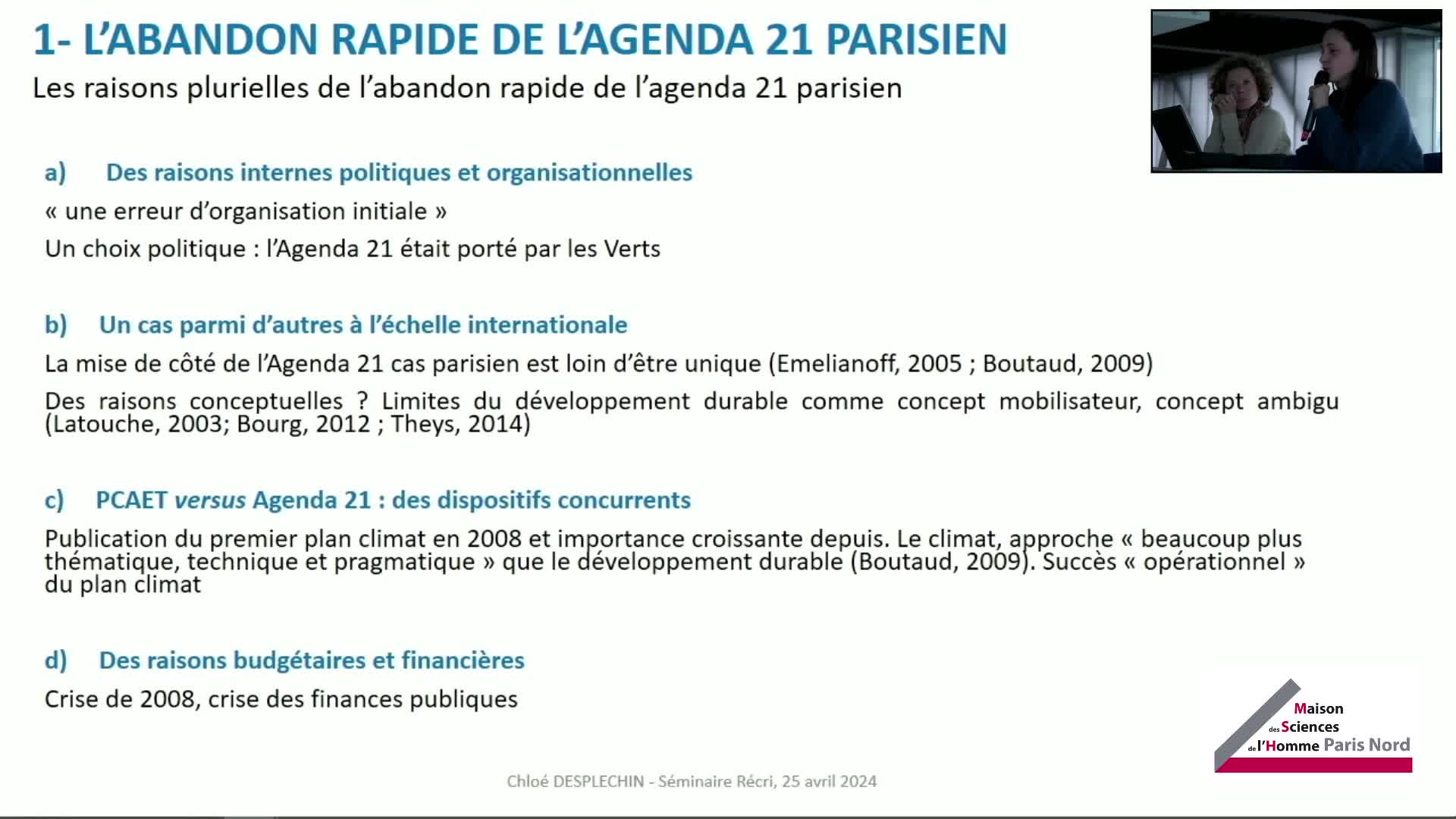

RECRI - Séminaire - Le rôle des indicateurs dans la transition écologique

RaliteSolineLe séminaire Récri est un espace de rencontres et d’échanges pour les jeunes chercheur·ses en économie, visant à promouvoir une approche pluraliste des théories économiques.

-

RECRI - Entretien - le rôle des indicateurs dans la transition écologique

RaliteSolineVigo CoguetoCarolineLe séminaire Récri est un espace de rencontres et d’échanges pour les jeunes chercheur·ses en économie, visant à promouvoir une approche pluraliste des théories économiques.

-

Conseil Départemental 63 : Quel dispositif autour de la transition écologique ?

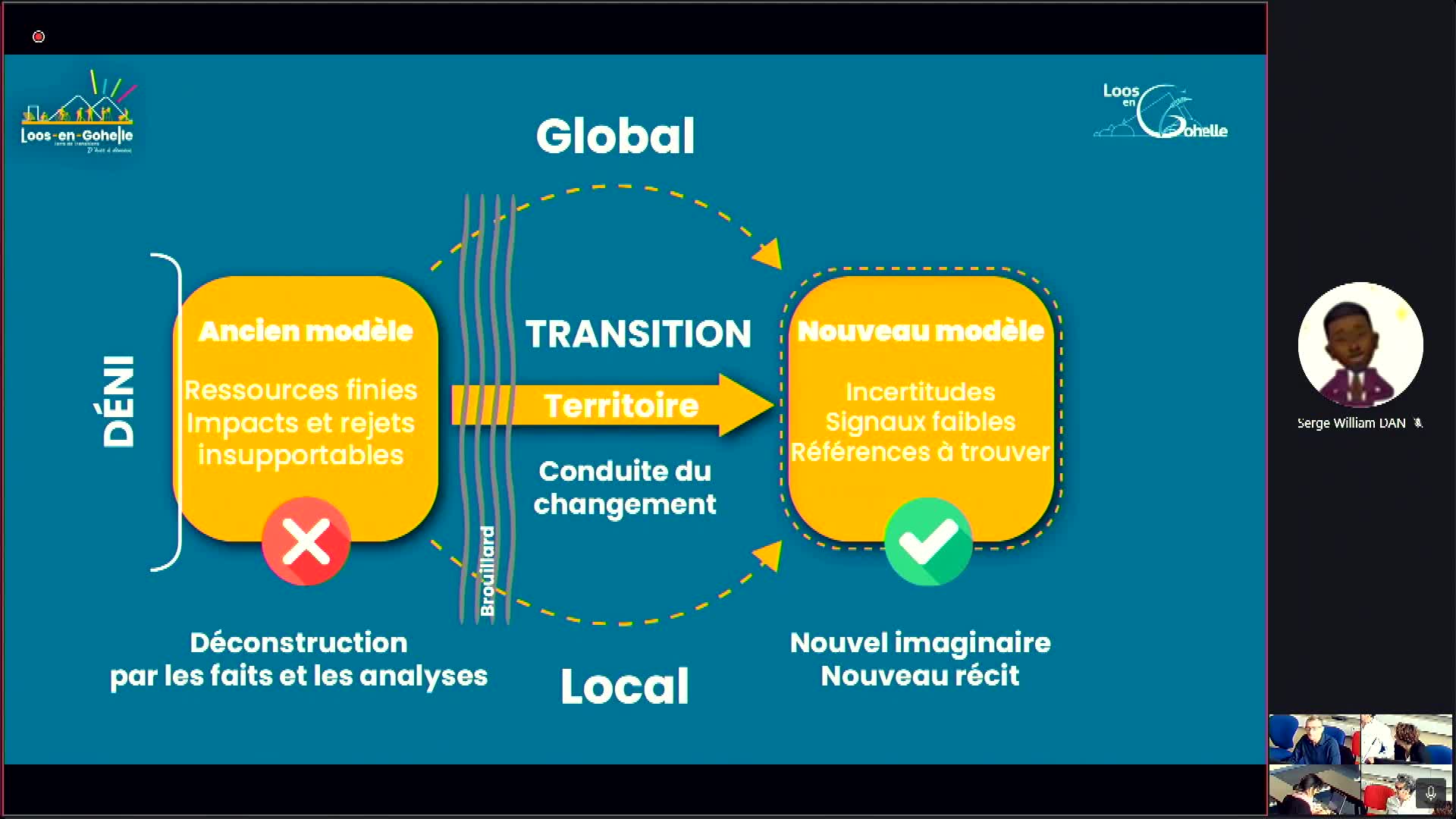

LièvrePascalCaronJean-FrançoisPerroneEmmanuelleSymposium « Conseil Départemental 63 : Quel dispositif autour de la transition écologique ? » avec Pascal Lièvre, Emmanuelle Perrone et Jean-François Caron.

-

L'économie circulaire, la transition en action dans les territoires métropolitains

NavereauBriceJulien Saint AmandFlorianEn réponse aux défis imposés par les exigences du développement durable, les territoires s’engagent dans les transitions et l’économie circulaire. Cette conférence proposait un double éclairage sur