Notice

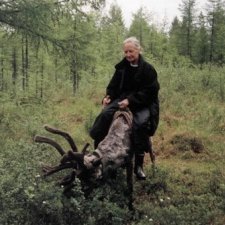

MICHEL ORLIAC (LE RAINCY, 2021)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

MICHEL ORLIAC, Les fouilles préhistoriques, une aventure scientifique

D'abord sous la houlette d'un prêtre dès ses 14 ans, l'archéologie préhistorique a suivi Michel Orliac tout au long de sa carrière. Il fouilla dès les années 1960 avec différents archéologues, amateurs comme professionnels, dont Henry de Lumley. A 18 ans, il rentra comme technicien pour le préhistorien Franck Bourdier, au sein du laboratoire de géologie du Quaternaire et de Préhistoire à l'EPHE, à Paris. Il y resta jusqu'en 1972. Durant cette période, il rencontra Michel Girard qui l'informa en 1972 qu'un poste de technicien se libérait au sein du laboratoire dirigé par André Leroi-Gourhan. Sans hésitation et fort d'une expérience de terrain considérable, Michel Orliac commença à travailler pour cette équipe de préhistoriens, dans le sous-sol du musée de l'Homme, remplaçant alors le dessinateur du laboratoire, Pierre Guilloré. Il fut formé aux côtés de Roger Humbert et travaillèrent tous les deux pour Gallia Préhistoire.

Il commença alors les fouilles sur le chantier de Pincevent, chaque année, dès 1973.

Voici le texte d'hommage qui a été rédigé au moment de sa disparition, le 28 juin 2023 :

Michel a eu plusieurs vies : la géologie, La Tourasse, Pincevent, l’Océanie. Et dans toutes ces vies il a mis sa passion, sa rigueur, son esprit caustique mais indulgent et généreux.

Entré dans le Laboratoire d’Ethnologie préhistorique en 1972 comme dessinateur, Michel a su très vite utiliser, sur le chantier de Pincevent, les compétences de géologue qu’il avait acquises auparavant à L’IPH auprès de Frank Bourdier. C’est lui qui a imaginé d’enregistrer et fixer au latex les coupes stratigraphiques des fins limons du site, ce qui a totalement renouvelé notre approche des sols d’habitat que nous mettions au jour. Sans lui, il nous aurait été très difficile de mettre en corrélation des structures éloignées et isolées sur de vastes surfaces et de définir l’extension de véritables campements. Son expérience des fouilles était déjà ancienne et il avait déjà participé au chantier de Terra Amata avec Henri de Lumley à la fin des années 60, et dirigeait depuis plusieurs années le chantier de La Tourasse, en Ariège.

Tout en continuant à Pincevent, Michel commence en 1976, à la demande de José Garanger, à travailler en Polynésie, d’abord dans la vallée de la Papeno’o à Tahiti, dans le cadre d’une fouille de sauvetage puis, accompagné de son épouse Cathy, dans l’Île de Pâques. Leurs recherches communes, fondées sur l’analyse de microcharbons récoltés en stratigraphie, grâce à de multiples prélèvements à la tarière, ont révolutionné les connaissances sur l’évolution du couvert forestier ancien de l’île, et mis en évidence les conséquences d’une sécheresse accrue du climat. Michel est devenu aussi, avec Cathy, un spécialiste incontesté de l’art pascuan.

Fort de toutes ces expériences, il fut chargé de cours à Paris 1, d’abord de dessin, puis de Préhistoire, puis d’histoire de la Polynésie.

Michel va nous manquer. C’était, écrit l’un d’entre nous, « un esprit libre, curieux et sincère, qui savait sortir des sentiers battus. Il détestait les méthodes expéditives dont les Américains s'étaient fait une spécialité dans les années 70-90, celles qu'il avait observées en Océanie et qui prétendaient résoudre les questions en un clin d'oeil au moyen de sondages éclairs. C'était un authentique chercheur. » Avec lui disparaît une des figures historiques de l’ancien laboratoire d’Ethnologie préhistorique et l’un des témoins de l’épopée Leroi-Gourhan, qui gardent la mémoire, comme il l’écrivait lui-même, « de ces moments partagés parmi les forts et beaux de nos vies ».

Mais tant que subsisteront quelques témoins, tous ceux qui, avec lui, ont participé à cette histoire demeureront vivants dans le souvenir de chacun d’entre nous, dans le souvenir du collectif que nous avons constitué durant cinquante ans.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Dans la même collection

-

FRANCINE DAVID, par Michèle Julien et Claudine Karlin (Paris, 2022)

JulienMichèleKarlinClaudineDavidFrancineIn Memoriam

-

-

-

SOUVENIRS SUR TABLE EN N/B (PARIS, 2022)

KarlinClaudineLavalléeDanièleJulienMichèleLe GueutErwan« Dans ce désert morose, telle photo, tout d’un coup, m’arrive ; elle m’anime et je l’anime » Roland Barthes (1980 : 19).

-

FRANCOISE DOUAU-GUILLON (NANTERRE, 2022)

DouauFrançoiseDes fouilles archéologique à la restauration de mobilier archéologique au musée d'Archéologie Nationale

-

MARIE-BARBARA LE GONIDEC (RENNES, 2022)

Le GonidecMarie-BarbaraLa découverte de l'ethnomusicologie et de la culture matérielle

-

-

JEAN-MICHEL BONJEAN (LONS-LE-SAUNIER, 2022)

BonjeanJean-MichelLa modernité des techniques de fouille

-

-

CLAUDE MASSET (PARIS, 2022)

MassetClaudeLe professeur d'histoire devenu responsable d'une équipe CNRS

-

-

CLAUDINE KARLIN (LE PRE-SAINT-GERVAIS, 2022)

KarlinClaudineUne carrière au service des chasseurs-cueilleurs magdaléniens