Notice

Les abbayes cisterciennes dévoilées en Normandie

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Le territoire normand offre un total de 24 abbayes cisterciennes aux vestiges architecturaux contrastés. À l’échelle européenne, l’épopée cistercienne est bien documentée mais la vaste région normande était en reste. C’est pourquoi une investigation de terrain a été menée, à la fois sérielle et globale, en appliquant toutes les démarches de prospection archéologique (topographie, prospection géophysique), les études du bâti et l’analyse des sources archivistiques afin d’envisager des restitutions chronologiques.

L’approche interdisciplinaire forme un véritable renouvellement de ce type d’étude, ouvrant de nombreuses perspectives de recherche, comme celles concernant le processus d’édification d’un monastère depuis l’appropriation d’un milieu jusqu’à l’édification des bâtiments conventuels. Ainsi, une fois la démarche de l’étude assimilée, un voyage en Normandie permettra de mieux saisir l’histoire de l’essaimage cistercien dans cette région et de définir les aménagements du milieu naturel nécessaires pour édifier une abbaye répondant aux besoins communautaires (repas, soin, hygiène), liturgiques et économiques.

Intervention / Responsable scientifique

Sur le même thème

-

The Templar Citadel of Tartous through Images: Digital Tools to Reveal its Origins and Reconstruct …

MercuriLorenzoDans cette communication, Lorenzo Mercuri explore sous un angle renouvelé la citadelle templière de Tartous, en Syrie, grâce aux apports des outils numériques. En croisant histoire, archéologie et

-

08 - "« Ouvrir » et « co-construire » : l’aménagement urbain face au numérique"

ZazaOrnellaLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d

-

Témoignage et présentation de la journée d'hommage à B. Morel

Baby-CollinVirginieLe 21 octobre 2022, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et le laboratoire TELEMMe rendaient hommage à notre collègue Bernard Morel, pour la première année de son décès. Cette vidéo

-

Evolution des pratiques, ajustement des espaces : renouvellement de l'expérience d'apprentissage

PaquelinDidierGarciaCécileChampionChristopheConférence organisée par le Collège sciences et technologies de l'Université de Bordeaux - 11 juillet 2024

-

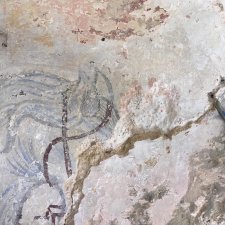

Dater les peintures murales médiévales Approches interdisciplinaires - Session 4

BeckLucileSchmittAnneHerreyreNicolasSarradeCarolinaBoisseauClaireMarzaisAmaëlleTroisième session de la journée d'études organisée par Claire Boisseau (CNRS, Centre André-Chastel, UMR 8150) et Amaëlle Marzais (MCF Université Lumière Lyon 2, ArAr, UMR 5138) au Centre André-Chastel

-

Dater les peintures murales médiévales Approches interdisciplinaires - Session 1

VictoirGéraldineReidiboymBenjaminBoisseauClaireMarzaisAmaëllePremière session de la journée d'études organisée par Claire Boisseau (CNRS, Centre André-Chastel, UMR 8150) et Amaëlle Marzais (MCF Université Lumière Lyon 2, ArAr, UMR 5138) au Centre André-Chastel.

-

Dater les peintures murales médiévales Approches interdisciplinaires - Session 2

BoisseauClaireChevalier-ShmauhanetsAnastasiyaMarzaisAmaëlleAnghebenMarcelloDeuxième session de la journée d'études organisée par Claire Boisseau (CNRS, Centre André-Chastel, UMR 8150) et Amaëlle Marzais (MCF Université Lumière Lyon 2, ArAr, UMR 5138) au Centre André-Chastel.

-

Dater les peintures murales médiévales Approches interdisciplinaires - Session 3

DavyChristianOberlinChristineWojcieszakMarineFontaineLaurentSchmittAnneBoisseauClaireTroisième session de la journée d'études organisée par Claire Boisseau (CNRS, Centre André-Chastel, UMR 8150) et Amaëlle Marzais (MCF Université Lumière Lyon 2, ArAr, UMR 5138) au Centre André-Chastel

-

Écologie et approches sensibles

FerrenPascalLarcherJonathanPoupinPerrineTroisième duo du Colloque international Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation

-

Agir pour la mise en accessibilité numérique, tous concernés !

LacoffretteIsabelleDechambreDamienEn France, l’accessibilité numérique des sites internet et des applications est loin d’être une réalité.

-

Dans les traces de la Presqu'île

Ce film propose un regard sur la presqu’île portuaire de Caen dans le cadre d’une licence professionnelle « connaissance de la ville et métiers de l’intervention sociale ».

-

Le porche médiéval de l'église de Pierre-Ronde-Une reconstruction à l'aide des techniques ancestral…

ÉpaudFrédéricVersion courte du film : "Le porche médiéval de l'église de Pierre-Ronde-Une reconstruction à l'aide des techniques ancestrales". Dans ce film, l'archéologue Frédéric EPAUD présente les techniques de