- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Chapitres

Descriptif

L'histoire en tant que discipline a un long passé oscillant entre le souci littéraire et artistique et l'effort scientifique. Elle ne fait l'objet d'enseignement universitaire que depuis le XIXème siècle. Les conceptions de l'histoire ont été profondément renouvelées dans la première moitié du XXème siècle, en particulier autour de la revue Annales, fondée en 1929. On rappellera en quoi consiste ce qu'on a appelé cette nouvelle histoire.

Depuis les années 80 cette conception de l'histoire a été contestée. On a assisté à des retours qu'on essaiera de définir : retour à l'histoire politique, retour de l'événement, retour de l'histoire-récit, retour de la biographie, retour du sujet. Plus généralement on parle depuis quelques années de crise de l'histoire. Est-elle réelle, sur quoi se fonde-t-on pour en parler ?

On évoquera enfin la nécessaire redéfinition des rapports entre l'histoire et les sciences sociales à la lumière de la crise de la société et on essaiera d'indiquer les principales phases à explorer, soit par approfondissement de ce qui a été déjà fait, soit en ouvrant des fonds nouveaux de recherches et de réflexions, par exemple histoire comparée, place du temps et de l'espace en histoire, écriture de l'histoire, émergence d'historiographie non occidentale, etc.

Intervenants

Notice

Histoire

|

Conférence

L'histoire

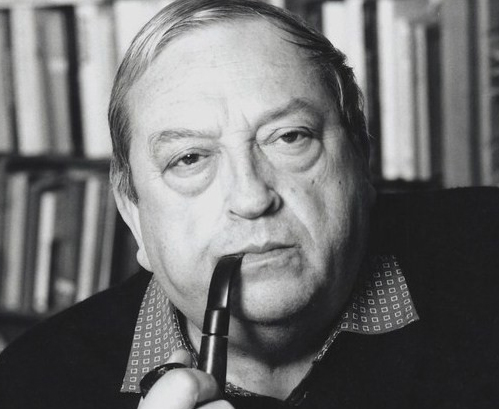

Le Goff, Jacques (1924-2014 ; historien)

L'histoire en tant que discipline a un long passé oscillant entre le souci littéraire et artistique et l'effort scientifique. Elle ne fait l'objet d'enseignement universitaire que depuis le XIXème siècle. Les conceptions de l'histoire ont été profondément renouvelées dans la première moitié du XXème siècle, en particulier autour de la revue Annales, fondée en 1929. On rappellera en quoi consiste ce qu'on a appelé cette nouvelle histoire. Depuis les années 80 cette conception de l'histoire a été contestée. On a assisté à des retours qu'on essaiera de définir : retour à l'histoire politique, retour de l'événement, retour de l'histoire-récit, retour de la biographie, retour du sujet. Plus généralement on parle depuis quelques années de crise de l'histoire. Est-elle réelle, sur quoi se fonde-t-on pour en parler ? On évoquera enfin la nécess

01:16:42

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

L'histoire de l'art au tournant

Belting, Hans (1935-2023)

"L'histoire de l'art en tant que discipline entra dans sa phase active de science humaine à peu près au moment où furent fondés les musées. Elle adopta d'emblée elle-même une orientation muséale, ce qui s'explique facilement par le fait que son sujet était constitué des oeuvres anciennes qui étaient présentées dans les musées. Pour être en mesure de classer ces oeuvres, il fallait disposer des noms exacts et de données historiques adéquates. La simple étiquette qu'on apposait à un tableau exposé dans le musée exigeait des informations sur le maître qui en était l'auteur, ainsi que sur la place occupée dans la production artistique d'ensemble par une oeuvre qu'on pouvait rencontrer dans le musée. Toutefois, de simples dates ne nous apprennent pas grand chose lorsqu'on ne les replace pas dans un développement personnel ou général, dont elle

01:12:19

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Pour une anthropologie historique, réflexive et critique des cultures de l’Antiquité / Claude Calame

Calame, Claude (1943-....)

Pour une anthropologie historique, réflexive et critique des cultures de l’Antiquité gréco-romaine : au-delà des humanités. Claude CALAME. In "Les Humanités pour quoi faire : enjeux et propositions", colloque international organisé par le laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH) en collaboration avec le laboratoire Lettres, Langages et Arts (LLA). Université Toulouse II-Le Mirail, IUFM Midi-Pyrénées, 27-29 mai 2010. Thème I : Humanités et sociétés, 27 mai 2010.

00:33:52

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Entretien

Pour un autre Moyen-Âge : Entretien avec Jacques Le Goff

Le Goff, Jacques (1924-2014 ; historien),

Schmitt, Jean-Claude (1946-.... ; historien),

Nora, Pierre (1931-2025 ; historien),

Philippe, Robert (1924-1998 ; professeur d'histoire médiévale),

Le Roy Ladurie, Emmanuel (1929-2023 ; historien)

En dialoguant avec Robert Philippe, Pierre Nora, Emmanuel Le Roy Ladurie et Jean-Claude Schmitt, Jacques Le Goff parcourt l'itinéraire qui, des marchands et des intellectuels du Moyen-Âge, en passant par la synthèse de la Civilisation de l'Occident médiéval, le purgatoire, la ville, l'imaginaire et la royauté, lui a fait explorer le Moyen-Âge, comme terrain de renouvellement de l'histoire et de ses méthodes en s'efforçant de définir une anthropologie historique.

01:30:31

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

La construction historique de la nation

Noiriel, Gérard (1950-....)

"A Berlin, les hommes politiques polémiquent pour savoir si le nouveau Reichstag doit être dédié au "peuple allemand" ou à la "population". En Côte d'Ivoire, la junte au pouvoir relance le débat sur "l'ivoirité". La Commission européenne reproche à la France d'entretenir un "protectionnisme légal", au nom duquel 7 millions d'emplois sont interdits aux étrangers non-communautaires. Ces quelques exemples, tirés de l'actualité la plus récente, suffisent à montrer combien la question nationale, sous des formes extrêmement diverses, reste aujourd'hui au coeur de nos préoccupations. Cette conférence montrera l'importance de l'histoire pour mieux comprendre les enjeux du présent. Nous présenterons les nouvelles approches que la recherche historique sur la nation a développées depuis une vingtaine d'années, en abordant successivement trois grand

01:17:54

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Découper l’histoire. Qu’est-ce qu’une période historique ?

Le Goff, Jacques (1924-2014 ; historien),

Anheim, Étienne (1973-.... ; historien),

Boucheron, Patrick (1965-.... ; historien),

Lamouroux, Christian (1950-....),

Sebastiani, Silvia

"Ni thèse, ni synthèse, cet essai peut être lu comme l’aboutissement d’une longue recherche. Et d’une réflexion sur l’histoire, sur les périodes de l’histoire occidentale, au centre de laquelle le Moyen Âge est mon compagnon depuis 1950. Il s’agit donc d’un ouvrage que je porte en moi depuis longtemps, des idées qui me tiennent à cœur. Écrit en 2013, à l’heure où les effets quotidiens de la mondialisation sont de plus en plus tangibles, ce livre-parcours pose des questions sur les diverses manières de concevoir les périodisations dans l’histoire : les continuités, les ruptures, les manières de repenser la mémoire de l’histoire. Traitant du problème général du passage d’une période à l’autre, j’examine un cas particulier : la prétendue nouveauté de la « Renaissance » et son rapport au Moyen Âge auquel j’ai

01:54:12

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Les banquets dans les cités grecques

Schmitt-Pantel, Pauline (1947-....)

Pourquoi manger en Grèce ancienne ? Cette question est posée dès les mythes qui expliquent l’origine des hommes : le héros Prométhée en instituant le sacrifice sanglant provoque la séparation entre le monde des dieux et celui des hommes et désormais les hommes se définissent comme des mangeurs de céréales et de viande. Les aliments, la diète et les manières de table sont une préoccupation constante des auteurs grecs depuis Homère jusqu’à Plutarque en passant par le recueil des livres de médecine d’Hippocrate. Ils permettent de définir une manière d’être grec loin de la sauvagerie des bêtes et de l’absence de civilisation des barbares. Ils sont aussi au cœur d’une réflexion éthique sur les bonnes manières du corps et de l’esprit. Les Grecs ont ainsi donné une importance particulière au mode de consommation collect

00:58:28

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

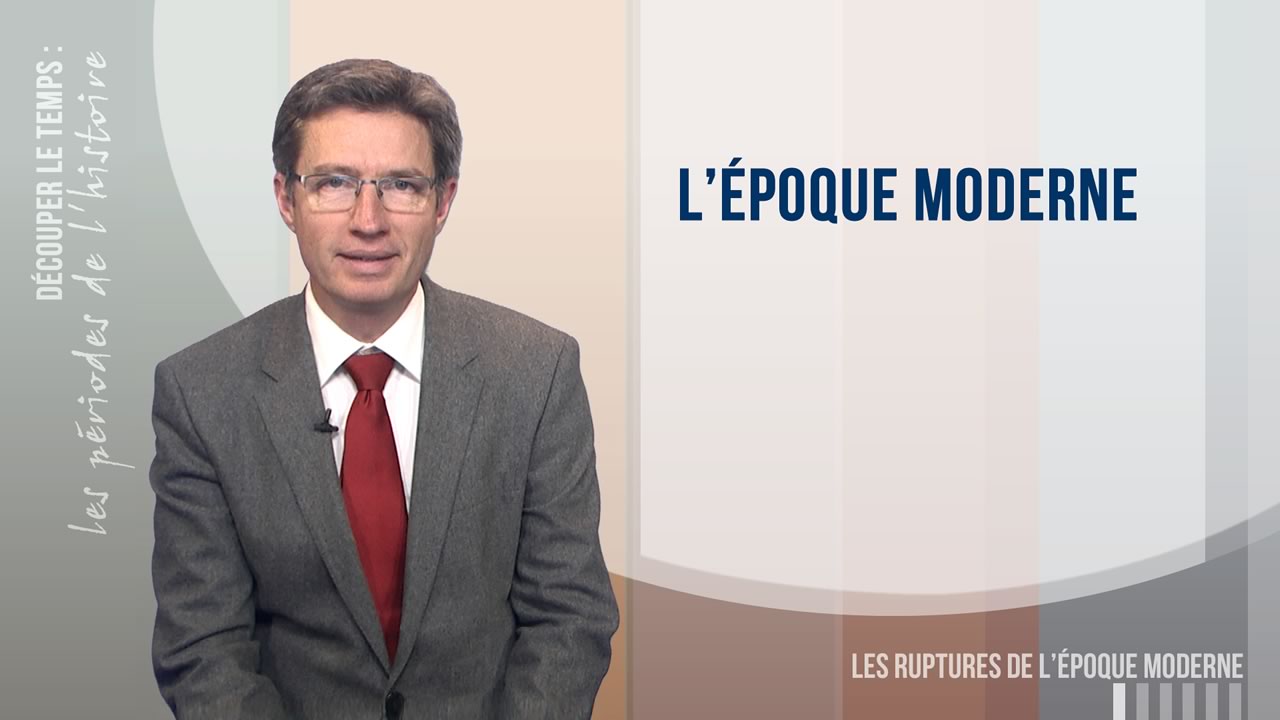

Vidéo pédagogique

L’époque moderne

Le Gall, Jean-Marie (1967-.... ; historien)

L’Époque moderne se définit différemment selon les disciplines universitaires et selon les pays. Pour mieux comprendre la définition de cette Époque moderne, il convient de s’intéresser à la perception que les hommes de cette époque ont eu de leur passé, tant de l’Antiquité et que de ce qu’ils ont appelé le Moyen Âge. Cette vidéo est issue du MOOC "Découper le temps : les périodes de l'histoire".

00:08:46

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

L’anthropologie de la nature à l’épreuve de la crise écologique. Rencontre avec Philippe Descola

Descola, Philippe (1949-....)

La crise de la biodiversité et le changement climatique, parce qu’ils posent clairement la question de l’habitabilité de cette planète dans un futur proche, invitent à réfléchir aux mécanismes qui sous-tendent les écocides et aux manières possibles d’y faire face. Repenser le rapport entre humains et non-humains, s’affranchir du grand partage nature/culture fermement inscrit dans la pensée occidentale : dans quelle mesure l’anthropologie nous aide-t-elle à envisager d’autres voies possibles ? La question est posée à Philippe Descola.

01:31:33

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Le portrait photographique : une voie biographique. Rencontre avec Gilles Pandel

Pandel, Gilles (1963-....),

Lagny, Anne (19..-.... ; professeure de langues germaniques)

Depuis plus de vingt ans, l’artiste suisse Gilles Pandel a réalisé une série de portraits d’artistes et de scientifiques capturés sur le vif de leur pratique. Le photographe présente son travail d’explorateur de visages et de biographe par l’image, toujours renouvelé par une incessante quête d’expérimentation et une proximité avec les arts non photographiques.

00:41:16

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Rencontre avec Gérard Noiriel

Noiriel, Gérard (1950-....)

L’université Toulouse-Jean Jaurès accueille l’historien Gérard Noiriel pour une discussion avec les étudiants et le public autour du travail qu’il mène depuis de nombreuses années sur l’histoire de l’immigration, de la classe ouvrière et des mouvements sociaux, mais aussi sur les relations de pouvoir ainsi que sur la place et le rôle des historiens face aux enjeux mémoriels. Gérard Noiriel est également interrogé sur l’articulation entre recherche et engagement personnel qui l'ont mené à la fabrique de la « socio-histoire ».

01:27:22

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

L’histoire : une science humaine ?

Chapoutot, Johann (1978-....)

L’histoire : une science humaine ? / Johann Chapoutot, conférence présentée dans le cadre du Festival "L'Histoire à venir" 2018 dont le thème était "Humain, non-humain". Université Toulouse Jean Jaurès, Théâtre Garonne, 18 mai 2018. Présentation de la conférence par Manon Champier, historienne de la réception de l'Antiquité au XIXe à l'Université Toulouse Jean Jaurès ("youtubeuse" sous le nom de Manon Bril). On parle indifféremment des « sciences humaines et sociales », mais la question se pose pour l’histoire : science humaine ou science sociale ? Peut-on opposer, ou plutôt différencier les deux ? La question est d’ordre épistémologique (elle porte sur l’inscription dans l’ordre des savoirs), elle est aussi métaphysique ou ontologique : en étudiant l’homme et la femme dans le temps, la femme et l’homme aux prises avec le temps, l’histo

01:02:52

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

L’état du débat historiographique en France, la posture de l’historien

Dosse, François (1950-.... ; historien)

IFEA et Tarih Vakfı - Rencontres d’historiens : Les enjeux de l’histoire en France et en Turquie

00:29:46

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

18 Historiographie d’une évidence : la civilisation occidentale

Dufal, Blaise (1980-....)

Session Grammaire ou choc des civilisations ? Colloque L’Islam et l’Occident à l’époque médiévale. Transmission et diffusion des savoirs. (11, 12, 13 mars 2009) Le concept de civilisation de l’Occident médiéval est utilisé de manière récurrente dans la recherche et dans l’enseignement en France tout au long du XXe siècle. Sous son aspect d’évidence dans le vocabulaire historique, ce terme renvoie néanmoins à des conceptions très différentes de l’histoire culturelle et économique. Tout comme le terme de civilisation, celui d’Occident, est porteur d’un ethno-centrisme et d’un jugement de valeur qui le rend très problématique et dont les implications sont trop rarement explicitées et réfléchies par les historiens. Il s’agira donc ici de proposer une analyse des usages de ces termes dans l’historiographie française pour mieux en cerner les li

00:40:53

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

L’archéologie des périodes historiques, un dialogue avec l'histoire

Duplouy, Alain (1975-.... ; professeur d'archéologie grecque)

Parler d’une archéologie des périodes historiques, c’est poser la question des rapports entre histoire et archéologie. C’est aussi s’interroger sur la genèse d’une discipline archéologique qui, en France, n’a fait qu’une entrée tardive à l’Université, alors que l’histoire y est établie de longue date. En l’occurrence, l’histoire de l’Antiquité classique s’est développée depuis le XIXe siècle comme une discipline essentiellement littéraire, reléguant la culture matérielle au rang de simple illustration des textes anciens. Parallèlement, si la philologie des vestiges archéologiques – consistant à établir la documentation matérielle selon des normes scientifiques – constitue la base du métier d’archéologue, elle ne saurait le résumer. En Grèce ou en Italie, en effet, l’archéologie de terrain a fortement évolué au cours du XXe sièc

00:06:41

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Des « Grandes Invasions » aux « Migrations des Peuples » : histoire et usages idéologiques

Bührer-Thierry, Geneviève (1960-....)

L’image de la fin d’un empire romain décadent submergé par des hordes de barbares aux mœurs complètement différentes a été forgée au XVIIIe siècle, mais reste, aujourd’hui encore, très prégnante. Même si tous les historiens ne s’accordent pas sur toutes les questions soulevées par cette évolution, la remise en perspective des « grandes invasions » a permis de montrer toute la charge idéologique attachée à cette notion. L’objet de cette conférence sera de montrer comment s’est construite l’image des « grandes invasions », d’étudier les usages idéologiques qui en ont été faits notamment au XIXe siècle et d’évoquer les nouvelles interprétations de ce phénomène : on insiste désormais sur la lente construction d’une société « romano-barbare » au sein de laquelle les « Barbares » se sont progressivement acclimatés au monde

00:55:43

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Qu'est-ce que l'histoire sociale ?

Crossick, Geoffrey (1946-....)

"L'histoire sociale, qui est apparue au cours des premières décennies du XXème siècle comme une discipline oppositionnelle étroitement liée à une autre discipline nouvelle, l'histoire économique, a toujours affirmé être porteuse d'une nouvelle approche du passé. Durant l'âge d'or que furent pour elle les années 1960 et 1970, les spécialistes de l'histoire sociale n'étaient peut-être pas très au clair sur la définition de leur objet d'étude - qui semble en effet ne pas avoir été autre chose que ce que chaque historien voulait qu'il fût - mais ils savaient que leur projet était le plus enthousiasmant de tous ceux qui existaient alors. Avec le temps, le projet que constituait l'histoire sociale commença pourtant à se désintégrer. L'atmosphère de confiance qui régnait à l'âge d'or céda le pas aux doutes et à la fragmentation : doutes sur l'us

01:08:54

|

Débuter à: 00:00:00 |