- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Chapitres

- Recherches sur la société berbère06'10"

- Les rapports sociaux à la langue en contexte berbère09'48"

- Classification et hiérarchisation du règne humain et animal dans la culture berbère04'38"

- La production des fables en tant que discours sur le pouvoir01'03"

- Les figures du pouvoir et de l'intelligence03'28"

- Les intellectuels algériens pendant la domination coloniale01'53"

- Le cas de la main d'oeuvre espagnole en France05'22"

- Etudes de terrain sur la langue berbère01'28"

- La poésie berbère traditionnelle04'18"

- Les contes berbères01'29"

- De la spécificité culturelle berbère04'38"

- Au sujet de l'anthropologie sémantique03'30"

- Pierre Bourdieu et son apport pour les études berbères06'27"

- Raisons expliquant le choix du domaine de recherche01'45"

- Perspectives et conséquences de la recherche sur le monde berbère06'12"

- Engagements personnels pour la valorisation de la culture berbère02'17"

- Le champ de la recherche sur le monde berbère en France02'28"

- La diaspora berbère06'11"

- La diaspora berbère en France11'10"

- La reconnaissance de la société berbère en Algérie et au Maroc14'06"

Descriptif

Entretien portant sur la place de la culture berbère en Algérie, au Maroc et en France ainsi que les rapports de dominance s'exprimant à travers l'usage d'une langue et la parole des hommes et des femmes.

Intervenants

Notice

Documentation

Curriculum Vitae,Bibliographie

TITRES UNIVERSITAIRES

1975

Licence ès lettres en espagnol, Université d'Alger.

1978

D.E.A. : Francisco Zavala defensor de la comunidad en Argelia a finales del S. XIX, 178 p., cartes ill., Université d'Alger.

1982

Thèse de doctorat de 3e cycle : Lignage religieux et production symbolique, études religieuses et islamiques, 2 vol., 710 p., cartes ill., sous la direction de Mohamed Arkoun, Paris III (option littérature berbère).

1992

Thèse de doctorat d'État : Productions culturelles et agents de production dans les sociétés berbères (XVIe-XXe siècles), sous la direction de Mohammed Arkoun, Paris III.

CARRIÈRE

1977

Assistante à l'Université d'Alger : Département des langues vivantes et étrangères.

1978-1980

Attachée de recherche au Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques, ethnographiques (CRAPE).

1985-1987

Maître-Assistant à l'Université d'Alger : Département des langues vivantes et étrangères.

1987-1991

- Chargée de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

- Directrice du Centre de Recherches et Études Amazigh (CERAM, Fondation Maison des sciences de l'Homme).

Depuis 1992

Maître de conférence à l'EHESS.

Depuis 1996

Membre du Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS) du Collège de France, du CNRS et de l'EHESS.

1999

Visiting scholar à l'Université de Berkeley.

2000

Visiting professor à l'Université de Berkeley.

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

- Membre du conseil scientifique de Paris VIII (Institut Maghreb-Europe) depuis 1993.

- Conseiller scientifique au Centre de la Méditerranée Català depuis 2001.

ENSEIGNEMENTS ET SÉMINAIRES

1976-1987

Cours de langue et de civilisation espagnole (Université d'Alger).

1987-2004 - Productions culturelles et agents de production en Afrique du Nord et au Sahara. (EHESS).

- Mutations sociales et culturelles en Afrique du Nord (Maison des sciences de l'Homme : MSH).

- Anthropologie sémantique (EHESS-MSH).

- Femmes et politique au Maghreb (Paris VIII).

- Rapports de genres au Machrek et au Maghreb (Paris VIII).

- Atelier Bourdieu (EHESS).

PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES

- Centre de sociologie européenne (EHESS).

- Centre de recherches juridiques et économiques, groupe de recherches sur le Maghreb (Paris III).

- DEA Maghreb (Paris III).

- Laboratoire d'anthropologie et de préhistoire de la Méditerranée occidentale, (LAPMO, Aix-en-Provence).

- Femmes et migration en Méditerranée (Institut Català de la Mediterrania, Espagne).

- Unité et divisions de la Méditerranée dans les cultures des sociétés riveraines (Paris VIII).

- Partenariat euro-méditerranéen, diversité culturelle et universalité des droits de l'Homme (Université de Rabat, Maroc).

- Littérature et anthropologie des sociétés berbères (Università degli studi « L'orientale », Naples).

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES

- Directrice de la revue Awal (Cahiers d'études berbères) depuis 1987.

- Membre du jury du prix de l'Afrique- Méditerranée/Maghreb (décerné par l'Association des écrivains de langue française) depuis 2000.

- Membre du comité de lecture de Studi magrebini (Naples) depuis 2002.

ORGANISATION DES CONNAISSANCES

ORGANISATION DE COLLOQUES

8-10 mai 1986

Tradition et Modernité dans les sociétés berbères (ACB : Association de Culture Berbère, Paris).

14-16 juin 1989

Amour, phantasmes et sociétés dans les groupes d’Afrique du Nord et du Sahara (MSH, Paris).

21-23 juin 1992

Dimension maghrébine de l’œuvre de Mouloud Mammeri. Problématique du pluralisme au Maghreb (MSH, Université Paris VIII, Alger, 21-24 juin).

29 février 1996

Enracinement culturel au Maghreb : l’exemple de Bélamri (MSH-EHESS, Chaire de sociologie du Collège de France).

6-8 novembre 1996

Le mariage entre le passé et le présent : l’exemple des sociétés d’Afrique du Nord et du Sahara (MSH-EHESS, Chaire de sociologie du Collège de France).

21 mai 1997

Pierre Bourdieu et l’anthropologie du Maghreb, avec Emmanuel Terray, Jacques Revel, Isac Chiva, Kenneth Brown (IMA : Institut du Monde arabe, Paris).

12-13 mai 1998

Table ronde : Élites du Maghreb (MSH-EHESS, Collège de France).

31 janvier-1 er février 2003

Jean Amrouche et le pluralisme culturel (MSH, EHESS).

20 février 2004

Rencontre débat autour de la revue Awal : L’autre Bourdieu (MSH).

CONTRIBUTIONS A DES COLLOQUES INTERNATIONAUX

1981

« Francisco Zavala, défenseur de sa communauté », in Les sources espagnoles de l’histoire algérienne (Centre National des Études historiques et la municipalité d’Oran, Oran, 12-14 mai).

– « Les femmes, la fontaine, le savoir », in Transmission, conservation des savoirs dans les pays méditerranéens du XVI e au XX e siècles (Université de Nice et le Centre de la Méditerranée,14-16 mai).

– « Initiation et imaginaire en Kabylie », in Le chamanisme (Association française des anthropologues, Sèvres,novembre).

1982

« Travailler sur un terrain algérien », in Les ethnologues travaillant sur leur propre culture (Musée de l’homme, Paris, 12-14 novembre).

1983

« Une tradition orale ancienne en Kabylie », in Colloque euro-africain : Le Sahara depuis les Garamantes à nos jours (Centre Culturel Italien et le Centre International de Recherches Sahariennes et Sahéliennes, avec la participation du CNRS, Paris, 5-16 décembre).

1989

– « De l’oral à l’écrit : l’exemple de Qasi Udifella », in L’oralité africaine (Centre national des études historiques, Alger,22-23 mars).

– « L’exemple de la Kabylie » , in La littérature maghrébine aujourd’hui (Istituto orientale, Naples,24 avril).

– « Àpropos de la littérature algérienne », in Théâtre et littérature du Maghreb (Chieri, Italie, 12-13 juillet).

1990

– « Berbères d’Algérie » in Les Berbères et les États-Nations (LAPMO, Aix-en-Provence,6 avril).

– « La fonction de la langue maternelle dans la création », in Les langues maternelles au Maghreb (Tizi-Ouzou, Algérie,16-20 octobre).

1991

– « De la production poétique kabyle », Versi en Versi, Festival de poésie (Parme,24-30 janvier).

– « De la tamusni à l’anthropologie », in Identité Culturelle du Maghreb (Université Mohammed V, Rabat,23-24février).

1992

– « La relacion entre las estructuras sociales y las estructuras mentales : el ejemplo de Kabilia » ; « La cultura berber y su evoluction », in Du néolithique jusqu’au monde berbère (Universidad de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife,6-10 avril).

– « Histoire de la formation d’une bourgeoisie dans un village d’Algérie », in Bourgeoisies, notabilités dans le Maghreb du XX e siècle (Université de Nice,18-19 mai).

– « L’oral et l’écrit », in La dimension maghrébine de l’œuvre de Mouloud Mammeri (Centre national des études historiques, Alger, 21-24 juin).

1994

– « Nouara, une femme pas comme les autres », in Littérature et immigration (Centre des littératures francophones, Paris XIII, Villetaneuse,19 décembre).

– « L’exemple algérien », in Histoire Orale, histoire des femmes (Université La Manouba, Tunis,8 mars).

– « Jean Amrouche, lectures croisées », in L’Algérie, regards croisés (Collège international de philosophie, Paris,20-23 juin).

1995

« L’enjeu de la revendication linguistique en Algérie », in Les Berbères, histoire et politique, carrefour de la pensée (Université du Mans, avec Le Monde et Le Monde diplomatique ,Le Mans, 8 décembre).

1996

– Présentation du colloque Enracinement intellectuel au Maghreb. Hommage à R. Belamri (MSH, 29 février ).

– Présentation du colloque Le mariage entre le passé et le Présent. L’exemple des sociétés d’Afrique du Nord et du Sahara : celle qui vient après (EHESS,6-8 novembre).

– « Langue, mort et identité », in Stratégies de l’interculturalité : l’exemple de Mohammed Khair-Eddine. Texte et prétexte (Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc,20-22 novembre).

1997

Présentation du colloque Histoire des Femmes au Maghreb : Réponses à l’exclusion (Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc, 2-7 décembre).

1998

– « Économie et culture en Algérie », in À propos du Développement alternatif (Fondation Ibn Saoud, Casablanca, Maroc,19 juin).

– « Compter ou évaluer » in Statistique sans conscience n’est que ruine (Centre ASIEM, Paris VII,4 novembre).

– « L’exemple des Îles Canaries », in L’émigration dans les îles en Méditerranée (Université Tunis I, Djerba, 17-21 décembre).

2000

– « Anthropologie de la peur : une nouvelle lecture des relations hommes/femmes en Afrique du Nord », in Race, gender, class (Southern University, New-Orleans, 19-20 octobre).

– « Conflits linguistiques et identité : la berbérité », in État des lieux des études berbères (IMA, 4-5 décembre).

2001

– « Les intermédiaires dans le monde de l’émigration », in Colloque Abdelmalek Sayad (MSH, 12-13 janvier).

– « Les dones berbers. Crecions culturals », in Semaine Culturelle Amazighe (Barcelone, 16 février).

– « Kateb Yacine et l’identification aux ancêtres », intervention au séminaire de Laetitzia Cravetto (Collège international de philosophie, Paris, 3 mai).

– « Abdelmalek Sayad et les intellectuels algériens », in Hommage à Abdelmalek Sayad (Théâtre de la renaissance, Lyon, 15 mai).

– « Langue et domination », inJournée d’études : Algérie à plus d’une langue (Paris VIII, Centre des études féministes,13 Juin).

– « Pierre Bourdieu et l’Algérie : une pensée inédite dans les années 60 », in Le symbolique et le social : la réception internationale du travail de Pierre Bourdieu (Centre culturel international, Cerisy-la-Salle, 12-19 juillet).

– « Le masculin et le féminin chez Pierre Bourdieu », in L’Anthropologie du Maghreb : les apports de Gellner, Berque, Geertz et Pierre Bourdieu (Université Lumière, Lyon 2, 20-22 septembre).

– « Les rapports dialectiques entre Région et Nation : l’exemple de la Kabylie », in Les Carrefour de la pensée : les régions en guerre contre les États ? Corse, Pays Basque, Kabylie (Palais des Congrès, Le Mans, 7-9 décembre).

2002

– « De la production mythique en kabylie », in Symposium international : Littératures orales et nouveaux espaces de communication en Méditerranée (Institut Català de la Mediterrània, Barcelone, 1 er-2 mars).

– « La situation politique et sociale de la Kabylie d’aujourd’hui », in I Berberi Oggi : lingua, cultura e identita (Istituto universitario orientale, Naples, 29 mai).

– « Travailler avec Bourdieu », in Les formes de domination (EHESS, 16 novembre).

– « L’image de soi dans les textes politiques de Jean Amrouche », in L’autre et l’image de soi dans les sociétés méditerranéennes (Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, Nice, 28-30 novembre).

2003

– « Relire La Domination masculine », in Sciences sociales et réflexivité : hommage à Pierre Bourdieu. Un instrument de réflexivité : l’histoire sociale des sciences sociales (Centre de sociologie européenne, MSH, 22-25 janvier).

– « Les Femmes dans les campements en Algérie », in Autour de Pierre Bourdieu et de la rencontre de l’Ethnologie et de la Sociologie (IMA,20 février).

– « Les peurs et leurs représentations sociales : l’exemple kabyle », in Anthropologie des sentiments : « la peur » (Villeneuve-d’Ascq, Lille, 25 mars).

–« La question amazighe en Afrique du Nord », in JornadasCulturales sobre los Imazighen (Bereberes) (Universidad de Alméria, Espagne,24-26 avril).

– « Féminité et immigration : l’exemple des pratiques culturelles des femmes berbères en France », in Femmes et immigration (Bilbao, Espagne, 15 octobre).

– « La littérature amazighe entre représentation et réalité », in La littérature amazighe : oralité et écriture, spécificités et perspectives (Rabat,23-25 octobre).

– « Le verbe dans la relation entre le corps et les affects en Kabylie », in Corps et affects : de l’esprit à la matière et vice versa : constructions conjointes (Collège de France, 20-22 novembre).

– « Maux et souffrance chez Taos Amrouche », in Entrevue, revues plurielles (Paris, 6 décembre).

2004

– « Abdelkebir Khatibi et l’ethnologie », in L’indépendance des intellectuels et des artistes dans le monde arabo-musulman (Centre Jacques Berque, Rabat, 13 janvier).

– « Pour une genèse de l’islamisme algérien », Congrès international d’études africaines (Barcelone, 12-15 janvier).

– « Lo sciacallo et il riccio. Figure berbere della resistenza anticoloniale », in La via delle fiabe : l’Africa. Un viaggio tra oralità e scrittura (Collegio Ghislieri, Pavie, 9 octobre)

CONFERENCES

1984

Littérature orale et anthropologie (Université de Kent, Canterbury, Grande Bretagne, 24 février).

1986

Table-ronde à Beaubourg avec Mouloud Mammeri, Nabile Farès, Tahar Djaout, autour du CERAM et de la revue Awal (janvier).

1987

– Histoire et littérature en Afrique du Nord (Santa Cruz de Tenerife, Îles Canaries,janvier).

– Résonances berbères, avec Mouloud Mammeri, Nabile Farès (ADFA, Grenoble,février).

1989

– Les différents genres littéraires en Afrique du Nord, dans le cadre de la Semaine culturelle berbère (Charleville-Mézières, 16 février).

–La literatura norteafricana hoy (Museo etnologico de Madrid y Colegio mayor nuestra señora de Africa, Espagne,mars).

–Hommage à Kateb Yacine, avec Tahar Djaout, Robert Jaulin, Pierre Bernard, Michaël Lonsdale, Jean Daniel (Maison des écrivains, Paris,15 décembre).

1990

– Kateb Yacine, un homme, une histoire (ACB, Paris,13 janvier).

– Les femmes dans la littérature berbère (Association franco-algérienne, Brest, 14 mai).

– La fonction de l’aède dans la société kabyle (Université catholique de Utrecht, Pays-Bas,14 décembre).

1992

– Quête et processus d’acculturation (Mellila, Archivo municipal, Espagne, 23 avril).

– Mouloud Mammeri et la culture berbère (Département des sciences politiques, Université de Padoue, Italie,21 mai).

– Les femmes berbères et la poésie (Municipalité de Padoue).

–Le phénomène culturel et identitaire en Algérie (Université de Milan, Association Il viaggio, 22 mai).

1993

– Femmes et création (Université de Montréal,8 mars).

– Langue, pouvoirs et ethnicité (Université de Montréal, Département de linguistique,12 mars).

1995

– Les rapports de domination dans l’œuvre de Jean Amrouche (MIT, Cambridge, USA,12 janvier).

–Langues, conflits et ethnicité en Algérie (Tulane University, New-Orleans,16 janvier).

–Qu’est-ce que la culture berbère dans l’Algérie d’aujourd’hui ? (Santa-Cruz, Université de Californie,17 janvier).

–La culture berbère : sociologie d’une culture dominée (Alliance française, Stanford, Californie,18 janvier).

–Jean Amrouche, poète berbère (Département d’anthropologie, Berkeley, USA,18 janvier).

– Histoire de la culture berbère : l’exemple kabyle ( Rabat, Université Mohammed V, Département de français, 15 avril).

–La dimension africaine dans l’œuvre de Jean Amrouche (Centre d’études africaines, Rabat,20 avril).

–Langues, cultures au Maghreb : les femmes et le rapport à l’Occident (exemples de terrain) (Université de Naples, Amalfi, 2-4 mai).

–Littérature orale et société (Université catholique de Utrecht, Hollande,18-22 novembre).

1996

– L’anthropologie au service de l’identité (Université d’Agadir, Maroc, 6 janvier).

– Qu’est-ce qu’écrire dans une langue non-maternelle ? (Département de littératures francophones, Université de California, Santa-Cruz, 17 avril).

– Berbères d’Algérie (Africana studies, New-York University, 24 avril).

–Femmes et production littéraire en Algérie, (Africana studies, New-York University, 24 avril).

– Femmes berbères et oralité, Institut d’études catalanes (Barcelone,9 mai).

–Femmes en Islam : l’exemple algérien (Université de Mallorque, Baléares,9 juin).

1997

– Langue et culture berbères : les enjeux de l’écriture (Université de Rennes, 10 janvier).

– Littératures et cultures francophones en Algérie : expression d’Algérie (Conflans Ste Honorine, 11 janvier).

– L’Algérie déchirée : itinéraires d’écrivains francophones : La langue et la culture berbère dans la construction d’une Algérie plurielle. Mouloud Feraoun, Jean El-Mouhoub Amrouche, Mouloud Mammeri : écrivains et passeurs culturels pour une Algérie plurielle (Université de Padoue, Italie,15 janvier).

–Nouara ou l’éternelle victime (Feltre, Italie,17 janvier).

–Langues et ethnies au Maghreb (Rif, Atlas, Kabylies. Perspectives de recherches (Université de Tétouan et istituto orientale de Naples, Tanger,13-15 mars).

–Berbérité et Démocratie (ACAA, Berkeley, 20 avril).

–Berbérité, Francophonie et féminité (Columbia University, New-York, 28 avril).

–Dei Berberi, ovvero l’Algéria delle differenze (Università degli Studi Di Roma, 12 mai).

–Anthropologie du Maghreb autour de Pierre Bourdieu (IMA, Paris V,21 Mai).

–Rencontres autour des œuvres, la revue Awal, la revue Algérie littérature/Action (Paris IV,23 mai).

–Pluralisme culturel au Maghreb (Maison du Maroc, Paris XIII,27 mai).

–Un rêve d’Algérie : Amrouche, Feraoun, Mammeri (IMA, Paris V,5 juin).

1998

– La langue de l’autre : autour de Abdelkébir Khatibi, avec Francis Zimmermann, Jacques Derrida, Hélène Cixous et Jacques Hassoun(EHESS, 3 février).

–Femmes algériennes et démocraties (Paris Sorbonne III,4 avril).

– Femmes Autochtones d’Afrique (Centre néerlandais de recherche et développement sur la culture des autochtones, Agadir, Maroc,20-24 avril).

–Cultural Creation, Innovation in Arab Societies at the End of the Twentieth Century (Université de Princeton, Granada, Espagne,4-9 mai).

–État du monde à la veille du 3 e millénaire (Ligue des droits de L’Homme, Université de Tunis, Tunis,1-20 septembre).

1999

Jean El-Mouhoub Amrouche et le problème linguistique en Algérie (Università degli studi di Padova, Padoue, 14 -15 janvier).

2000

– Intervention au séminaire de Stefania Pandolfo : Généalogie et filiation intellectuelle(Université de Berkeley, Département d’anthropologie, 20 avril).

–Émergence et histoire de la cultureberbère (Association de culture berbère, Orléans,16 mai).

–Penser le Maghreb contemporain(Universitat de Barcelona, 5 juillet).

–Littérature et société au Maroc (Centre culturel américain,Tanger, 22 août).

–Ambiguïté et domination : l’exemple de Jean Amrouche (Université de Berkeley, département d’anthropologie et Fonds France-Berkeley,18 octobre).

–Langue, métissage et genres (table ronde organisée par le Département de littérature comparée, Berkeley,26 octobre).

–De l’interdisciplinarité dans les sciences sociales (Berkeley,27 octobre).

–Construction des sexes et des sexualités (EHESS,Paris,23-24 novembre).

2001

– Mouloud Mammeri : vingt ans après avril 80 (Tirrugza, Montréal,23 avril).

–L’Algérie demain (Fnac, Strasbourg,9 juin).

– Hommage à l’œuvre de Rabah Belamri, présentation de Enracinement culturel dans l’œuvre de Rabah Bélamri (IMA, Paris,15 juin).

–Les institutions traditionnelles dans le combat d’aujourd’hui (Association des juristes berbères, Mairie du 13 e, Paris,12 juillet).

– À propos des émeutes en Kabylie (Institut de la Méditerranée, Barcelone,15 juillet).

–2 e Forum Culturel Berbère de Vierzon (Vierzon,20 octobre).

2002

– À la découverte de la culture berbère, débat « sur l’intérêt ou non de préserver son identité culturelle ? » (Crous, Clermont-Ferrand,30 avril).

–Débat autour de Chacal ou la ruse des dominés (Faculté des Lettres de Nancy, 3 mai).

–Débat autour de Chacal ou la Ruse des dominés (Foire du Livre St Louis, Mulhouse,5 mai).

–Question identitaire en Algérie : aux niveaux sociolinguistique, historique et de l’éducation (ASLA, Orléans,13 juin).

– Le panberbérisme : mythe moderne ou réalité culturelle et politique en Afrique du Nord (Foire du livre de Francfort,11 octobre).

– Les politiques d’immigration dans la construction de l’Europe-forteresse et les résistances citoyennes (Valence, Espagne,17-19 octobre).

–2 e édition du Salon du Livre féminin, écrit de femmes (Mairie de Montigny-les-Metz, 30 novembre-1 er décembre).

2003

– Pierre Bourdieu et l’Algérie : les conditions d’émergence d’une ethnologie libératrice (Université de Berkeley, Département de littérature, 11 mars).

– Genèse de la domination masculine (Université de Berkeley, Département d’Anthropologie, 13 mars).

–realitat social i representacions de la dona arabo-berber (Université Pompeu Fabra, Barcelone,5-7 juillet).

–À la recherche des lien d’amour (Les subsistances, Lyon,27 septembre).

2004

– La littérature amazighe de tradition orale (Barcelone, Institut européen de la Méditerranée, 22 janvier).

– Lecture on North African Society and Culture : Femmes et modernité au Maghreb (Oregon State University, Corvallis, 5 mars)

– Qu’est-ce qu’être un intellectuel français en Algérie : l’exemple de Pierre Bourdieu (Premier Congrès de l’Association française de sociologie, Villetaneuse, 27 février).

– Les femmes algériennes et les mots : Chacal ou la ruse des dominés (Société des gens de lettres, Paris).

– L’espace de la langue : l’exemple du berbère (2 e journée d’étude « Contact et création littéraire », CNRS, Ivry sur Seine, 22 mars)

– La place du féminin dans l’œuvre de Pierre Bourdieu : « La domination masculine » (Université de Pau, 23-24 mars).

– Filiation et parentalité dans l’islam : lignage religieux et reproduction symbolique en Kabylie (MSH, 17 mai).

– Pierre Bourdieu et l’Algérie (Musée de Daelim, Séoul,12 juin)

– La guerre d’Algérie et les intellectuels français (Institute of Humanities, Université de Séoul, 15 juin)

– La mondialisation et ses répercussions sur les cultures dominées (Convention internationale du forum culturel mondial, Sao Paulo,1 er juillet)

MÉDIAS

– Participation à une vingtaine d’émissions radios, dont la majorité à France Culture (« Les chemins de la connaissance », « La suite dans les idées), ainsi qu’à RFI et diverses chaînes régionales.

– Émissions télévision : Canal du Savoir, TV 5, I télévision, France 2, France 3, TF1, Berbère TV, Beur TV, Télévision catalane, télévision canarienne.

,

OUVRAGES

1987

Poésie berbère et identité, Préface de Mouloud Mammeri, Paris, MSH, 450 p., ill., cartes.

1988

L’Izli ou l’amour chanté en kabyle, Préface de Pierre Bourdieu, Paris, MSH, 290 p., ill.

1990

Aït Menguellet chante, Préface de Kateb Yacine, Paris, Awal/ La Découverte, 343 p.

1993

Les Voleurs de feu. Éléments d’une anthropologie sociale et culturelle de l’Algérie, Paris, La Découverte, 195 p., Collection anthropologie, textes à l’appui.

1995

– Chérif Kheddam ou l’amour de l’art, Paris, Awal/ La Découverte, 265 p.

– Piège ou le combat d’une femme algérienne, Paris, Awal/Publisud, 213 p.

2001

Chacal ou la ruse des dominés. Aux origines du malaise des intellectuels algériens, Paris, La Découverte, 2001, 287 p.

À paraître

– Si tu m’aimes guéris-moi (éléments pour une ethnologie des affects), MSH.

– Ramier, n’oublie pas que nous avons cheminé la nuit, Gallimard.

– Paroles et actes d’un mystique kabyle : Hadj Said des At Flik.

– Religieux et merveilleux dans la tradition orale kabyle.

PREFACES ET PRESENTATIONS

1987

Mouloud Mammeri, Poèmes kabyles anciens, 2 e éd., Alger, Laphomic, Paris, Awal/ La Découverte, 467 p.

1989

– Traditions et modernité dans les sociétés berbères, Actes de la Table Ronde, Textes réunis et présentés, Paris, Awal, 195 p.

– Jean Amrouche, Chants berbères de Kabylie, Préface de Mouloud Mammeri, éd. bilingue, Paris, L’Harmattan, 265 p.

1990

– Boulifa. Recueil de poésies kabyles, précédé de « Re-lire Boulifa », par Tassadit Yacine, textes transcrits et annotés, Paris, Awal, 236 p.

– Anthologie de poésies kabyles, textes réunis et présentés par Mouloud Mammeri, Tassadit Yacine et Domenico Canciani, La Colchide, 102 p.

1992

– Éléments pour la compréhension de l’identité berbère en Algérie (l’exemple de la Kabylie), textes réunis et présentés, Groupement pour le droit des minorités, Paris, 181 p.

– Amour phantasmes et sociétés en Afrique du Nord et au Sahara, Actes du colloque de juin 1989, textes réunis et présentés, Paris, Awal/L’Harmattan.

– Alain Romey, Histoires, mémoire et sociétés, Postface, Paris, L’Harmattan.

1993

– Boualem Rabia, Recueil de poésies des Aït Ziki, le viatique du barde, Préface, Paris, Awal/L’Harmattan, pp. 9-10.

1994

– Jean-Mouhoub Amrouche : Un Algérien s’adresse aux Français ou l’histoire d’Algérie par les textes (1943-1961), textes réunis et présentés, Paris, L’Harmattan.

– Si Mohand, Les Isefra, Préface, Paris, Éditions Orphée - La Différence, pp. 7-18.

– Célia Dropin, Recueils de poèmes yiddish, Préface, Paris, L’Harmattan.

1998

– Ali Amahan, Mutations sociales dans le Haut Atlas : les Ghoudjdama, Préface, Paris, MSH, Rabat, La Porte.

– Mathéa Gaudry, La Femme chaouia de l’Aurès, Préface, Paris, Éditions Chihab/Awal, pp. 9-13.

1999

(Ed.) Brahim Zellal, Le Roman de Chacal, Présentation, Paris, L’Harmattan.

2000

– (Ed.) Enracinement culturel et rôle des médiateurs au Maghreb, Textes réunis et présentés, Paris, L’Harmattan.

– « Présentation des Kabyles : culture et identité », traduit du français par M. V. Nikolaéva, t. 1 et 2, Académie des sciences de Moscou, pp. 90-106.

2002

Jean Amrouche, l’éternel exilé. Choix de textes (1939-1950), textes réunis et présentés, Paris, Awal/Ibis Press.

ARTICLES

1979

« Un journaliste espagnol défenseur de sa communauté », Revue d’histoire maghrébine, pp. 127-131.

1980

« La conservation des savoirs par les femmes dans les groupes dominés : le cas d’une commune des Bibans (Algérie) », Cahiers de la Méditerranée, 20-21, juin-décembre, pp. 15-21.

1982

« Initiation et imaginaire social en Kabylie », en collaboration, Ethnographie, pp. 189-225.

1983

« Maraboutisme, culture et société », Tafsut, 1,pp. 89-92.

1984

– « Une tradition orale ancienne en Kabylie », in Le Passé du Sahara et des zones limitrophes des Garamantes au Moyen-Âge, Actes du colloque Euro-africain, L’Universo , LXIV(5), pp. 172-179.

– « Présentation de l’œuvre de F. Zavala », in Sur les sources espagnoles de l’histoire algérienne, Actes du séminaire international d’Oran (20-22 avril 1981), Alger, Archives nationales, 10-11, pp. 283-293.

1985

– « La presse espagnole à la veille du XX e siècle », in Dominique Desjeux et Daniel-Henri Pageaux, L’Espagne et l’Algérie au XX e siècle, Paris, L’Harmattan, pp. 41-52.

– « Deux contes kabyles des Bibans » (recueillis, transcrits et traduits), Awal, 1, pp. 148-164.

1986

– « Un conte kabyle », Awal, 2, pp. 175-182 ; « Une version kabyle de la tour de Babel d’après Frobenius », ibid., pp. 83-88.

– « Amazikilogia y renacimiento cultural de Africa », Entretien, Africo-Amasik,pp. 3-52.

1987

« Identité occultée ? Identité usurpée ? », Awal, 3, pp. 35-58.

1989

– « Tradition et modernité ou modernité dans la tradition », in Actes de la Table Ronde. Tradition et modernité dans les sociétés berbères, Paris, Awal, pp. 53-76.

– « Une vocation en sommeil », Awal, 5, pp. 4-11 ; « Sidna Sliman et sa femme », ibid., pp. 137-140.

1990

– « Mouloud Mammeri, la disparition d’un symbole », in L’État du Monde (collectif), Paris, La Découverte, pp. 528-529.

– « De l’oral à l’écrit : l’exemple de Qasi Udifella », Alger, Centre National d’Études Historiques.

– « Mouloud Mammeri : un symbole », Awal, 6, pp. 1-5.

– « Aux origines de la quête : Mouloud Mammeri parle... », ibid., pp. 67-78.

– « Mouloud Mammeri dans la guerre », ibid., pp. 105-139.

1991

– « La revendication berbère aux Îles Canaries : mythe ou réalité », Tamurt,pp. 5-8.

– « De la tamusni à l’anthropologie : histoire d’une osmose », in Mouloud Mammeri et Kateb Yacine, Actes du colloque, Villetaneuse, Paris-Nord.

1992

– « Le berbère est une culture et une langue plus vivante qu’on ne croit », entretien avec Thierry Brésillon, in « Les Malaises franco-arabes de A jusqu’à Z », Panoramiques, pp. 111-117.

– « Anthropologie de la peur : l’exemple des rapports hommes/femmes », in Amour phantasmes et sociétés en Afrique du Nord et au sahara, Actes du colloque de juin 1989, Paris, Awal/L’Harmattan.

– « L’émergence d’un groupe de notables. L’exemple d’une communauté paysanne à la fin du XIX e siècle en Algérie », Cahiers de la Méditerranée , 45, déc., pp. 71-87.

1994

– « Comment le savoir vient aux femmes ? », propos recueillis par Tassadit Yacine, Paris, Awal, 11, p. 159.

– « Il faut suivre le menteur… », entretien avec Kateb Yacine, ibid., pp. 3-16.

– « Jugurtha était-il arabe ? ou l’occultation de la réalité berbère », in Reporters sans frontières, Le Drame algérien, Paris, La Découverte, p. 82.

– « Le radjilisme ou le culte de la virilité en Algérie », in Le Drame algérien, ibid., p. 40.

– « La tchache », in Le Drame algérien, ibid., p. 33.

– « Du bastion au réduit kabyle », in Le Drame algérien, ibid., pp. 126-129.

– « Le statut ambigu des intellectuels », in Le Drame algérien, ibid., pp. 167-169.

– « La maison kabyle ou le monde enchanté », Al Qantara, pp. 76-77.

– « La peur ou la représentation de la féminité », Cahiers de littérature orale, 34, pp. 1-25.

– « Un entretien avec Kateb Yacine », Liber, mars, pp. 7-10.

– « C’est africain qu’il faut se dire », entretien avec Kateb Yacine, in Le Poète comme boxeur. Entretiens 1958-1989, Paris, Seuil, pp. 101-120.

– « Note provisoire sur l’émergence d’une notabilité dans une communauté rurale à l’indépendance de l’Algérie », in Bourgeoisies et notables en Méditerranée (XVIII e-XX e siècles), Cahiers de la Méditerranée, 45, pp. 249-254.

– « Jean Amrouche entre amusnaw et intellectuel », Hommes et migrations, sept., pp. 53-54.

– « Mouloud Mammeri, la tranquille détermination », ibid., pp. 55-56.

1995

– « La revendication berbère », in « Penser l’Algérie », Intersignes, 10.

– « Femmes et création en Kabylie », Awal, 12, pp. 23-27.

1996

– « L’enjeu de la revendication linguistique en Algérie », in Comprendre la crise, Paris, Complexes, pp. 155-166.

– « Poésie chantée en kabyle : permanence ou changement ? », Journal of mediterranean studies (Malte), 6/1, pp. 109-119.

– « Nuara ol’eterna vittima », in Nuara. Quaderno poetico de une donna Cabila, trad. de Piège ou le combat d’une femme algérienne (op. cit.), Milan, Ed. Lavoro, 123 p.

1997

« Le double regard de Jean Amrouche », in « Colloque Algérie-France : regards croisés », Lignes, 30, pp. 104-118.

1998

– « Conflits linguistiques et identitaires : la berbérité », « Appartenances et ethnicité »,Tumultes, 11, oct., pp. 149-161.

– « Hommage à Abdelmalek Sayad », Actes de la recherche en sciences sociales, 123, pp. 101-103 (repris dans Awal, 17, pp. 3-5).

– « Mouloud Mammeri et le pluralisme culturel », Awal, 18, pp. 153-161.

– « Aux racines du mâle », Le nouvel Afrique-Asie, 111, pp. 54-55.

– « A Moderate Face of Algerian Islamism », Isim Newsletter, october.

– « Pierre Bourdieu, l’intellectuel positif », Libre Algérie, 8, déc., pp. 19-20.

1999

– « Du fascisme de la langue », CIPA bulletin, 1, janvier, pp. 8-9.

– « Femmes en Algérie, prétextes et alibis », Le Monde diplomatique, mars-avril, pp. 60-62.

– « Femmes et espace poétique dans le monde berbère », Clio, 9, pp. 107-120.

– « Dossier spécial Algérie : l’horreur dans l’indifférence, une généalogie de la violence est-elle possible ? », Awal , 19, pp. 111-127.

– « Les principaux acteurs de la scène politique », ibid., p. 139.

– « L’itinéraire de Nadra, ou une sociogénèse de la domination », Awal, 20, pp. 153-167.

– « Is a genealogy of violence possible ? », Research in African litteratur, vol. 30, 3, pp. 23-35.

2000

– « Mort, identité, langue dans l’œuvre de M. Khaïr-Eddine », Actes du Colloque international Mohammed Khaïr-Eddine, (20-22 novembre 96), Rabat, Ministère des affaires culturelles, pp. 160-167.

– « Autour de l’anthropologie et de Pierre Bourdieu », Awal, numéro spécial, 21, pp. 3-4

– « Compter ou évaluer le recensement de la population dans l’Algérie coloniale », Awal, 22, pp. 21-28.

– « Reflexions sur l’anthropologie », entretien avec Paul Rabinow, ibid., pp. 3-10.

– « Langue et représentations sexuelles ou sociales », Journal des anthropologues, 82-83, pp. 195-213.

2001

– « La Kabylie, toujours résistante », Libération (L’événement), 30 avril, p. 4.

– « Symptôme kabyle, mal algérien », Le Monde, 8 mai, p. 12.

– « Tant que le pouvoir attisera la haine », Le Nouvel Observateur, n° 2228, p. 70.

– « La jeunesse algérienne n’en peut plus de désespérance », Croissance, 449, juin, pp. 6-9.

– « La juste révolte des Algériens », Libération (Rebonds), 27 juin.

– « Massinissa ou les débuts de l’histoire : au-delà de la Kabylie », Le Monde desdébats, juillet-août.

– « Mujeres y politica en Argelia ¿ sujetos u objetos ? », in Mujer y migracion en el Mediterraneo occidental, Maria Angel Roque (dir.), Icariaz-Antrazyt/ICM, pp. 55-65.

– « La mujer y el espacio de creacion literaria », in Nueva anthropologia de las sociedades mediterraneas, Maria Angel Roque (dir.), Icariaz-Antrazyt/ICM, pp. 97-110.

– « El Gobierno de Argelia juega con el fantasma de la segregacion para crear xenofobia contra la Cabilia », Internacional, mai, p. 28.

– « Présentation du dossier spécial : Le mariage en Afrique du Nord », Awal, 23, pp. 5-7.

– « Celle qui vient après : privilèges ou tourments des mariages bigamiques en Kabylie », ibid., pp. 87-99.

– « Izlan », ibid., pp. 149-158.

– « Langue et Domination : statut social et/ou mélange des genres », ÉtudesLittéraires, vol. 33, 3, pp. 15-31.

– « Women, their space and creativity in berber society », Race, gender & class, vol. 8, 3, pp. 102-113.

2002

–« Bourdieu, l’Algérie fondatrice »,Rebonds,29 janvier.

– « Domination, résistance et représentation : Lecture de fables kabyles », L’Homme et la Société, 143-144, janvier-juin, pp. 13-28.

– « Hommage à Pierre Bourdieu : l’Algérie fondatrice de l’œuvre », Awal, 25, pp. 3-5.

– « Symptôme kabyle, mal algérien », ibid., pp. 9-10.

– « Réflexions autour des émeutes en Kabylie », ibid., pp. 21-29.

– « Anthroponymes berbères de Tunis », Awal, 26, pp. 83-88.

– « Mujeres y literatura oral entre los beréberes : el ejemplo de la Kabilia », El Pajar, 13, août, pp. 79-87.

2003

– « Colonialisme et exclusion familiale : les exemples de Jean Amrouche et Daniel Prévost », Hommes & migrations, 1244, juillet-août, pp. 65-82.

– « L’indépendance tragique ou l’exil absolu », Area, 5, sept., p. 121.

– « L’Algérie, matrice d’une œuvre », in Encrevé, P., Lagrave, R.-M. (sous la direction de), Travailler avec Bourdieu, Paris, Flammarion.

– « Voir au plus loin : Pierre Bourdieu peintre du monde social », in « L’autre Bourdieu », dossier spécial, Awal, 27, pp. 7-11.

– « Conflictes linguitics i dentaris : la berberitat », Islam i societat al Magrib contemporani, sept., pp. 67-78.

– « European mediterranean Interculturality. Tassadit Yacine Interviews Pierre Vidal-Naquet », Qaderns de la Méditerrania, 4, pp. 218-226.

– « Du bon usage de l’ethnologie », Actes de la recherche en sciences sociales, 153, déc., pp. 9-18.

– « Création et marginalité : statut de la musique dans le monde rural (exemple de la société kabyle », Studi magrebini , Nuova Serie, n° 1, pp. 219-244.

– « Du prolétariat et de la paysannerie en Algérie. Pour une archéologie de la domination symbolique », in L’Anthropologie du Maghreb selon Berque, Bourdieu, Geertz et Gellner, Actes du colloque de Lyon (21-23 septembre 2001), Paris, Awal/Ibis Press, pp. 179-193.

2004

– « La seguridad ha mejorado en Argelia pero la economia bàsica es dramaticà », El periodico, 25 janvier, pp. 8-9.

– « Image de soi et altérité coloniale. L’exemple de Jean Amrouche », Cahiers de la Méditerranée, 66, pp. 293-303.

– « Autour de la Méditerranée », entretien avec Pierre Vidal-Naquet, Awal, 29, pp. 3-15.

– « Imaginaire et création en Algérie : l’exemple kabyle », in Literatures orals i nous espais de communicacio a la mediterrania, Barcelone, publicacions de la residencia d’investigadors, 22, pp. 25-42

– « Genèse de La Domination masculine », i n Pinto, L. et al, Bourdieu sociologue, Paris, Fayard, pp. 93-115.

–« Le verbe dans la relation entre le corps et les affects en Kabylie », in Héritier, F. ; Xanthakou, M. (sous la direction de), Corps et affects, Paris, Odile Jacob, 2004, pp. 255-273

– « Le symbolique et le social. La réception internationale du travail sociologique de Pierre bourdieu »(à paraître).

– Pierre Bourdieu et la sociologie de l’Algérie, Ethnography (à paraître).

COMPTE-RENDUS

1987

Ent’revues : 2-3 et 4 (en particulier le numéro sur les revues du Maghreb, Traces, Simoun).

1985-2004

Awal.

1992-2004

Comptes rendu des cours et conférences, Annuaire de l’EHESS.

2004

« Un rapport de Michel Rocard : révélations sur les “camps ” de la guerre d’Algérie », Le Monde diplomatique, 599, février.

L1

|

Conférence

L'apprentissage du langage (les bases cérébrales du langage)

Christophe, Anne (1967-.... ; psycholinguiste)

Conférence du 12 février 2000 par Anne Christophe. Seuls les êtres humains parlent... Les espèces animales ne sont pas dépourvues de moyens de communication, mais aucune n'a de langage qui possède une structure identique à celle des langues humaines : à partir d'un nombre fini de mots, on peut construire un nombre infini de phrases. Comment font les bébés pour apprendre à parler ? Il est clair qu'ils n'apprennent pas directement le sens de chacune des phrases qu'ils entendent. Il faut donc qu'ils apprennent le sens des mots (ou des morphèmes), ainsi que les règles qui permettent de calculer le sens d'une phrase à partir du sens des mots qui la composent (la syntaxe, ou grammaire). Ces éléments indiquent que le langage est une capacité génétiquement déterminée. Ceci nous fournit une contrainte importante sur la nature de la pré-disposition

01:07:55

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Phonologie et cognition

Laks, Bernard (1950-....)

Conférence du 14 février 2000 par Bernard Laks. La phonologie analyse l'organisation de la composante sonore du langage. La conférence illustrera l'aspect cognitif et mental de ce fonctionnement phonologique. Les représentations mentales du signe sonore sont constituées par des catégories arbitraires et abstraites, les phonèmes. Selon les langues, le nombre et les limites de ces catégories sont très variables. On en donnera des exemples. Malgré cette diversité, les langues humaines sont extrêmement semblables. La conférence illustrera l'approche "Principes et Paramètres" qui rend compte à la fois de l'universalité de la compétence linguistique de l'espèce et de la paramétrisation singulière qu'on observe langue à langue. Enfin, les représentations mentales abstraites que manipule notre compétence de locuteur ne sont pas linéaires. Leur s

01:21:27

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Le pouvoir créateur des signes

Fontanille, Jacques (1948-....)

On considère généralement qu'on a affaire à un signe quand une chose est sensée renvoyer à une autre chose ; on précise même parfois que le signe est d'abord signe de l'absence de la chose même, voire qu'on ne peut parler de signe qu'en raison de l'imperfection de notre rapport sensible avec le monde qui nous entoure. Pourtant, les signes d'aujourd'hui, et notamment les images, débordent largement cette propriété restrictive de représentation indirecte de la réalité. Les signes suscitent et inventent notre réalité, et on voudrait montrer ici comment, bien au-delà de leur capacité (imparfaite) à se référer à la réalité, ils agissent sur elle : les signes agissent sur le monde et dans le monde, et modifient notre relation avec lui. L'exposé se limitera à une catégorie de signes, celle des signes visuels (de l'idéogramme au pictogramme, d

01:27:27

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

La communication du sens

Sperber, Dan (1942-....)

Comment les humains communiquent-ils? Selon une conception traditionnelle, ils le font grâce au langage, qui permettrait d'encoder toutes les significations communicables. La pragmatique moderne montre que bien des significations sont communiquées sans être pleinement encodées, et peut-être sans être pleinement encodables. Au ""modèle de code"", on oppose désormais un "modèle inférentiel"de la communication, selon lequel les énoncés sont des indices plutôt que des expressions directes du vouloir-dire du locuteur. A partir de ces indices et du contexte, l'auditeur infère le sens voulu. Selon la conception classique, c'est l'existence de la communication linguistique qui permet aux humains de connaître leurs pensées réciproques. Selon une conception plus récente, cet ordre causal doit être inversé : la capacité d'attribuer à autrui des éta

01:14:03

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Entretien

Anthropologie du langage

Tabouret-Keller, Andrée (1929-2020)

Professeur d’université à la retraite, Andrée TABOURET-KELLER est responsable du séminaire "Epistémologie critique et comparative" qui se déroule à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris depuis 1998. Elle participe aux Comités de rédaction de la revue "La Linguistique" (PUF) qui se consacre à l'examen de tout ce qui touche au langage et aux langues, dans leur fonctionnement comme instruments de communication et d'expression, et de la revue "Langage et société" (FMSH) qui se place à l'intersection des sciences du langage et des disciplines sociales (sociologie, anthropologie, histoire…). Elle est également présidente du CIEBP (Centre d'Information sur l'Education Bilingue et Plurilingue) qui publie la revue "Education et sociétés plurilingues" qui se propose de diffuser des informations sur l'éducation plurilingue, tant dans

00:29:24

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

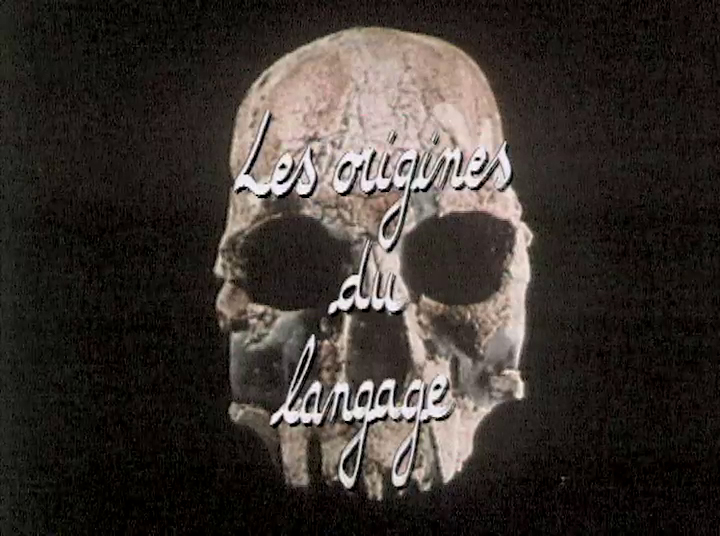

Documentaire

Les Origines du langage

Mirouze, Jean-Pierre (19..-....)

Série "Images et Science du langage" Qui, pour la première fois sur Terre a pratiqué ce que les linguistes appellent le langage à double articulation, à savoir un langage dans lequel des sons sont réunis pour faire des mots, puis ces mots combinés pour faire des phrases en respectant une grammaire ? Est-ce que l’homme de Neandertal, il y a 140.000 ans environ, possédait le langage ? Très probablement, puisqu’il avait des comportements témoignant d’une pensée symbolique, qu’il enterrait ses morts et fabriquait des objets de parure gravés. Y-a-t-il une langue-mère à l’origine de l’humanité ? Les études de diversité linguistique et de génétique comparée montrent qu’il y a 10.000 ans, ne vivaient en Afrique que quatre groupes ethniques de quelques milliers d’individus. S’ils avaient au début une langue commune, elle

00:25:52

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

Le Désir du langage

Mirouze, Jean-Pierre (19..-....)

Série Images et Science du langage. Des chercheurs en sciences cognitives expliquent le pouvoir étonnant que détient l'enfant dans l'apprentissage du langage, puisqu'il a la capacité d'acquérir n'importe quelle langue en quelques mois, principalement par une acuité auditive très fine. Ce que prouvent des tests réalisés sur des bébés qui permettent de mettre en évidence que, grâce au mécanisme auditif déjà très développé, ils sont capables de faire des distinctions phonétiques subtiles et de discriminer toutes les langues. L'enfant établit des liens entre la langue et les concepts (la pensée) bien avant de parler, la parole l'aidant à les organiser. Les intervenants étudient ensuite la manière dont l'enfant passe du babil au langage, comment il apprend véritablement à parler, organisant les voyelles et les con

00:26:10

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

Le Langage dans la tête

Mirouze, Jean-Pierre (19..-....)

Série "Images et Science du langage" Des linguistes et des neurologues tentent de comprendre les mécanismes du langage et font le point des connaissances actuelles. Chez l’enfant, l’apprentissage du langage est rapide, tout est en place dès 3 ans, ce qui laisse supposer un mécanisme spécialisé d’acquisition du langage. Le linguiste américain Noam Chomsky pensait qu’il y avait des principes généraux communs à toutes les langues, une "grammaire universelle". Cette idée est aujourd’hui abandonnée et les scientifiques pensent plutôt qu’il existe chez l’enfant un état initial qui n’est pas spécifique au langage mais qui sert à tous les apprentissages, une architecture. Ces recherches permettent de mieux comprendre l’aphasie, c’est-à-dire la perte de certains aspects du langage et de dégager de nouvelles voies thérapeu

00:25:59

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

Autisme, surdité et troubles du langage

Saleh, Doured (19..-....)

Les troubles du langage (ou absence) chez l'enfant autiste sont un obstacle majeur à la communication. Quand la surdité sensorielle ajoute un mur de silence entre l'enfant autiste et le monde sonore, l'enfermement psychique devient très lourd. La prise en charge de tels enfants nécessite une compétence très spécialisée et une collaboration transdisciplinaire pour apaiser l'angoisse de l'enfant sourd autiste, pour l'aider à s'ouvrir au monde extérieur, pour écouter, entendre, comprendre et parler. Origine FILMED 2001 - 102 4904 060 Générique Auteur: Saleh D. Co-auteurs: Gayda M. Référence Filmed: 102 4904 060 SCD médecine

00:15:59

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Cerveau, Langage et Neuroplasticité : nouvelles perspectives en psychologie - Galina Iakimova

Kostadinova Iakimova, Galina (1975-....)

Le progrès des neurosciences cognitives et les moyens d’observation du « cerveau en action » par les méthodes d’imagerie cérébrale fonctionnelle ont permis d’interroger nos connaissances sur le développement humain et d’apporter un nouvel éclairage dans la compréhension de certaines pathologies. Dans cette conférence la rencontre entre les neurosciences cognitives et la psychologie sera illustrée par la présentation d’une série de recherches actuelles sur le développement des compétences communicatives précoce chez l’enfant, en particulier le langage et l’intentionnalité. Les exemples permettront d’examiner l’apport potentiel de ces recherches pour la compréhension des mécanismes neurofonctionnels impliqués dans l’autisme. Les perspectives d’application ouvertes par ces recherches posent la question de la possibilité d’intervention (th

01:26:08

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Les pathologies du langage et l'apprentissage des langues

Des enseignants-chercheurs et jeunes chercheurs de l'Université de Strasbourg présentent en 500 secondes leur passion et l'essentiel de leur activité de recherche. Camille Fauth Maître de conférence en phonétique générale, expérimentale et clinique, chercheuse à l'unité de recherche Linguistique Langues et Parole EA 1339 Domaine de recherche : Perturbation de la parole

00:06:25

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

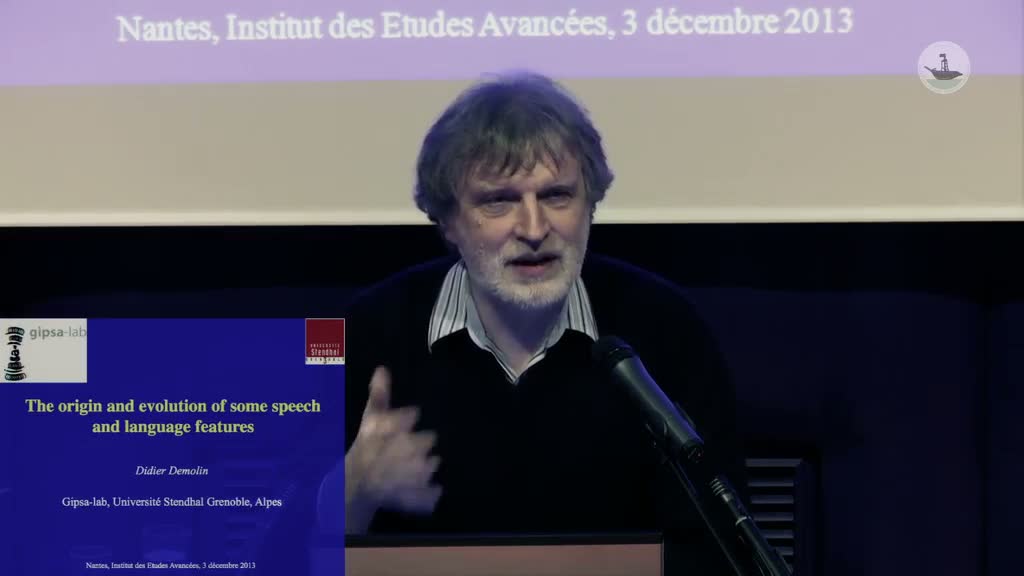

Conférence de Didier Demolin :"Origines et évolution de certaines caractéristiques du langage et de la parole"

Cycle de conférence de la fondation Institut d'Etudes Avancées de Nantes : « Origines et évolution de certaines caractéristiques du langage et de la parole » par Didier Demolin, Professeur à l'Université Stendhal de Grenoble, linguiste phonétique et biologiste du langage.

00:52:47

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

03 - L’émergence et l’évolution du langage humain du point de vue des neurosciences (Crisco)

Journée d’étude : "Cerveau et Langage", présentée par Jacques FRANCOIS (Université de Caen) et Jean-Luc NESPOULOUS (Toulouse 2 et I.U.F.)

00:58:48

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Documentaire

Paroles d’hommes

Mirouze, Jean-Pierre (19..-....)

Série "Images et Science du langage" Il y a plus de 6.000 langues parlées aujourd’hui sur la Terre, mais chaque année des langues meurent et d’autres se créent. Pourtant, chacune représente un mode unique de codage de la réalité: sans langue, pas de culture. Georges Charachidzé, spécialiste de la langue Oubik, l’une des plus riches du monde en consonnes, parle de sa disparition programmée puisqu’il est le dernier à la parler. Les interventions des linguistes permettent d’aborder les thèmes de la langue unique, de l’apparition du langage et de son exploitation par l’homme en fonction de son statut social et de ses pratiques sociales. Des spécialistes en intelligence artificielle créent des robots capables d’inventer un langage en se basant sur l’observation de l’autre et en mettant l’accent sur l’importance de la

00:26:06

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Conférence

Darwin et les origines de l’Homme : un siècle de perdu ! - Pascal Picq

Picq, Pascal (1954-....)

Nos origines sont africaines, mais il a fallu attendre 1959, soit exactement un siècle après la publication de « l’Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle », pour qu’on vérifie l’hypothèse avancée par Charles Darwin dans « La filiation de l’Homme en relation avec la sélection sexuelle » de 1871. Comment a-t-il élaboré cette hypothèse ? Tout simplement en se fondant sur les relations de parenté entre l’Homme et les grands singes africains – les gorilles et les chimpanzés -. Les nombreux fossiles découverts depuis – Mr. Zinj, Ms. Ples, Lucy, Abel, Nariokotome Boy, Toumaï, Ida et tant d’autres – sortent des sédiments grâce à la plus grande théorie jamais forgée par le génie humain : l’évolution. Mais il reste encore tellement à découvrir, car si la paléoanthropologie ne cesse de compléter notre arbre phylogénétique, le program

01:28:46

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Cours/Séminaire

De la didactique des langues à la didactique du plurilinguisme

Blanchet, Philippe (1961-.... ; sociolinguiste)

Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique et de didactique des langues, définit les concepts de base nécessaires à la production d’un enseignement de langues étrangères, qui permettent à l’apprenant d’intégrer une nouvelle langue ainsi qu’une nouvelle culture au moyen d’une pédagogie adaptée. Pour en savoir plus retrouver cette vidéo sur l'aire d'U, la plateforme de diffusion multimédia de l'Université Rennes 2. http://www.lairedu.fr/11-de-la-didactique-des-langues-a-la-didactique-du-plurilinguisme/

00:59:46

|

Débuter à: 00:00:00 |

|

Entretien

Recherches anthropologiques et sociolinguistiques sur le monde berbère

Yacine, Tassadit (1949-....)

Entretien portant sur la place de la culture berbère en Algérie, au Maroc et en France ainsi que les rapports de dominance s'exprimant à travers l'usage d'une langue et la parole des hommes et des femmes.

01:38:21

|

Débuter à: 00:00:00 |