Chapitres

- Introduction09'53"

Notice

Introduction de la journée de l'Ecole Française de Neuroanatomie

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Elève de Claude Bernard, Louis Ranvier (1835-1922) développe, au Collège de France, l'histologie microscopique dans le contexte de la physiologie bernardienne. Son programme de recherche se situe à la frontière entre la détermination physiologique des fonctions et leurs possibilités de déduction anatomique à l'échelle microscopique. L'acceptation de la doctrine cellulaire permet à Ranvier de refonder l'anatomie générale de Bichat autour du concept de cellule, après l'obtention d'une chaire au Collège de France. L'histologie se développe dans le cercle de Charcot, à la Salpêtrière, grâce notamment à Albert Gombault. Jean Nageotte (1866-1948), également histologiste à la Salpêtrière, collaborateur de Babinski, succède à Louis Ranvier à une chaire d'histologie comparée. Ses travaux principaux, qui concernent l'anatomie du système nerveux, ont marqué les débuts scientifiques de René Couteaux (1909-1999) et l'établissement d'une école de neuroanatomie à la Faculté des Sciences, rue Cuvier, puis à l'Université, au quai Saint Bernard. A partir de ces personnalités, la journée visera à présenter le contexte de constitution d'une neuroanatomie microscopique française à la fin du XIXe siècle, à étudier ses liens avec les milieux médicaux, en particulier la Salpêtrière (Charcot, Gombault, Babinski, Vulpian, Marie, Déjerine, Cornil), et à analyser son évolution, à la fois au Collège de France, puis dans les milieux universitaires tout au long du XXe siècle, en prenant en compte les développements techniques, tels l'essor de l'histochimie et l'apparition de la microscopie électronique au cours des années 1950.

Voir l'ensemble des programmes de la collection :

Intervention / Responsable scientifique

Sur le même thème

-

Glozel-Session 3 : Table ronde conclusive

Defrance-JublotFannyShermanDaniel J.NégriVincentSchlangerNathanPailletAntoineKarbovnikDamienDanosFélixTable ronde conclusive de la session n°3 - Glozel au révélateur de l’histoire sociale : sociologie, trajectoires historiques et imaginaires collectifs dans les années 1920 - du colloque Glozel dans l

-

Respiration profonde inspir expir sous Covid-19

TriffauxJean-PierreExpérience théâtrale en confinement

-

Le drame du coronavirus | Essai d'interprétation artaudienne

ChariérasPaulEssai d'interprétation artaudienne de la communication du professeur Jean-Pierre Triffaux (dit Rabanel) par Paul Chariéras, comédien et metteur en scène

-

Le drame du coronavirus

TriffauxJean-PierreRabanel [Jean-Pierre Triffaux], « Le drame du coronavirus », article-appel et documents audiovisuels publiés en ligne, site Université Côte d'Azur-CTELA et site Sceneweb.fr, le 30 mars 2020.

-

andy clark, predictive processing and the materially entangled mind

ClarkAndyTalk by Andy Clark (Philosophie and Informatique, Sussex), as part of the workshop "Memory, Place, and Material Culture", organized by John SUTTON, 2022-2023 research fellow at the Paris IAS,

-

#CocoPySHS 2022/2023 - Séance 5 - La traduction de R vers Python : enjeux pratiques et épistémiques

Gruson-DanielCélyaLemercierClaireSchultzEmilienPrésentation de Célya Gruson-Daniel (Inno3), Claire Lemercier (Sciences Po) et Emilien Schultz (Medialab).

-

Retour d'expérience sur l'utilisation croisée de plusieurs archives de fouilles

TufféryChristopheDans le cadre d'une thèse de doctorat engagée depuis 2019, une étude historiographique et épistémologique des effets des dispositifs numériques sur l'archéologie et sur les archéologues au cours des

-

Entretien avec Karine Chemla, historienne des sciences et sinologue

ChemlaKarineKarine Chemla, directrice de recherche au CNRS, est historienne des sciences et sinologue au laboratoire SPHERE, Sciences, Philosophie, Histoire (UMR 7219)

-

Sondages et manipulation : l'opinion publique comme technologie socioculturelle de domination et my…

Dans le prolongement et la critique du texte de Bourdieu "L'opinion publique n'existe pas", la conférence défend la position selon laquelle l'opinion publique est un pur construit social. Elle montre

-

Géographies. Épistémologie et histoire des savoirs sur l'espace

Pascal Clerc a dirigé un ouvrage collectif titré Géographies. Épistémologie et histoire des savoirs sur l'espace paru aux éditions du SEDES en 2012. Correspondant à une commande de l'éditeur, cet

-

"Méthodiquement non méthodique". Barthes et la méthode

Il n'a pas été indifférent à Barthes d'être méthodologique. Avant la mise en soupçon du mot de "méthode" au carrefour des années 1960-1970, Barthes a eu des velléités méthodistes au moment de la

-

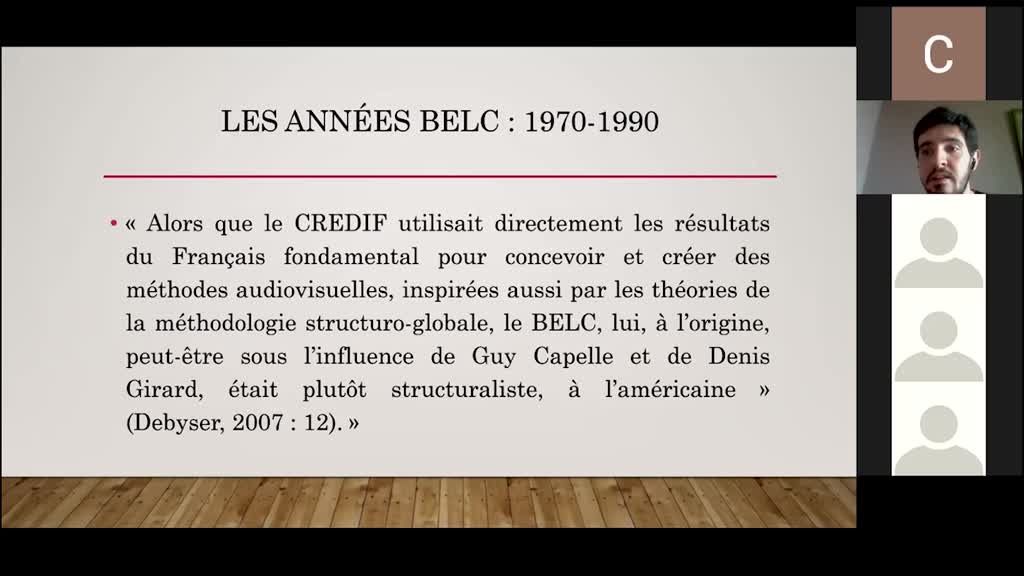

Pierre Sallé - Créativité et DDL : Le cas des pratiques théâtrales (1970-2015) : Perspectives et en…

Comme le faisaient remarquer à juste titre Huver et Lorilleux (2018), « la question de l’articulation entre art et didactique des langues n’est pas nouvelle, mais sa caractérisation par le terme de