Notice

Auditorium château de Caen

Mercure, Woden, Óðinn. Comment et pourquoi on a “nordicisé” les divinités gréco-romaines

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque Les transferts culturels dans les mondes normands médiévaux (VIIIe-XIIe S.) organisé par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM (UMR 6273) et qui s'est tenu du 5 au 7 octobre 2017, à l'audiorium du château de Caen.

Les objets des transferts culturels sont innombrables et leur étude est particulièrement importante pour comprendre les mondes normands médiévaux et leurs multiples interfaces avec le monde scandinave, les îles Britanniques, l’Europe orientale et la Méditerranée. Dans la perspective du colloque, celle des transferts culturels, il s’agissait de s’intéresser aux processus de transmission et de réception, d’adaptation, d’adoption ou de rejet, en montrant comment ces dynamiques font évoluer les cultures.

Différentes catégories d’objets ont été ainsi abordées, qu’ils soient matériels (broderie ; accessoires du costume ; artefacts en fer ; monnaies ; alimentation ; manuscrits, monuments funéraires) ou immatériels (savoir-faire, modèles littéraires, langue, pratiques religieuses et funéraires ; idéologie du pouvoir, serment…) ; parmi lesquels figuraient des objets emblématiques des mondes normands (Tapisserie de Bayeux ; Domesday Book ; mosaïque du sol de la cathédrale d’Otrante). Une attention particulière a été attachée à la mise en contexte de ces objets permettant d’en saisir la réinterprétation dans des environnements socio-culturels différents. L’objet n’est pas uniquement une production matérielle mais aussi culturelle, il peut être un facteur de distinction, de singularité ou d’identité dont la valeur n’est pas identique d’un milieu à l’autre.

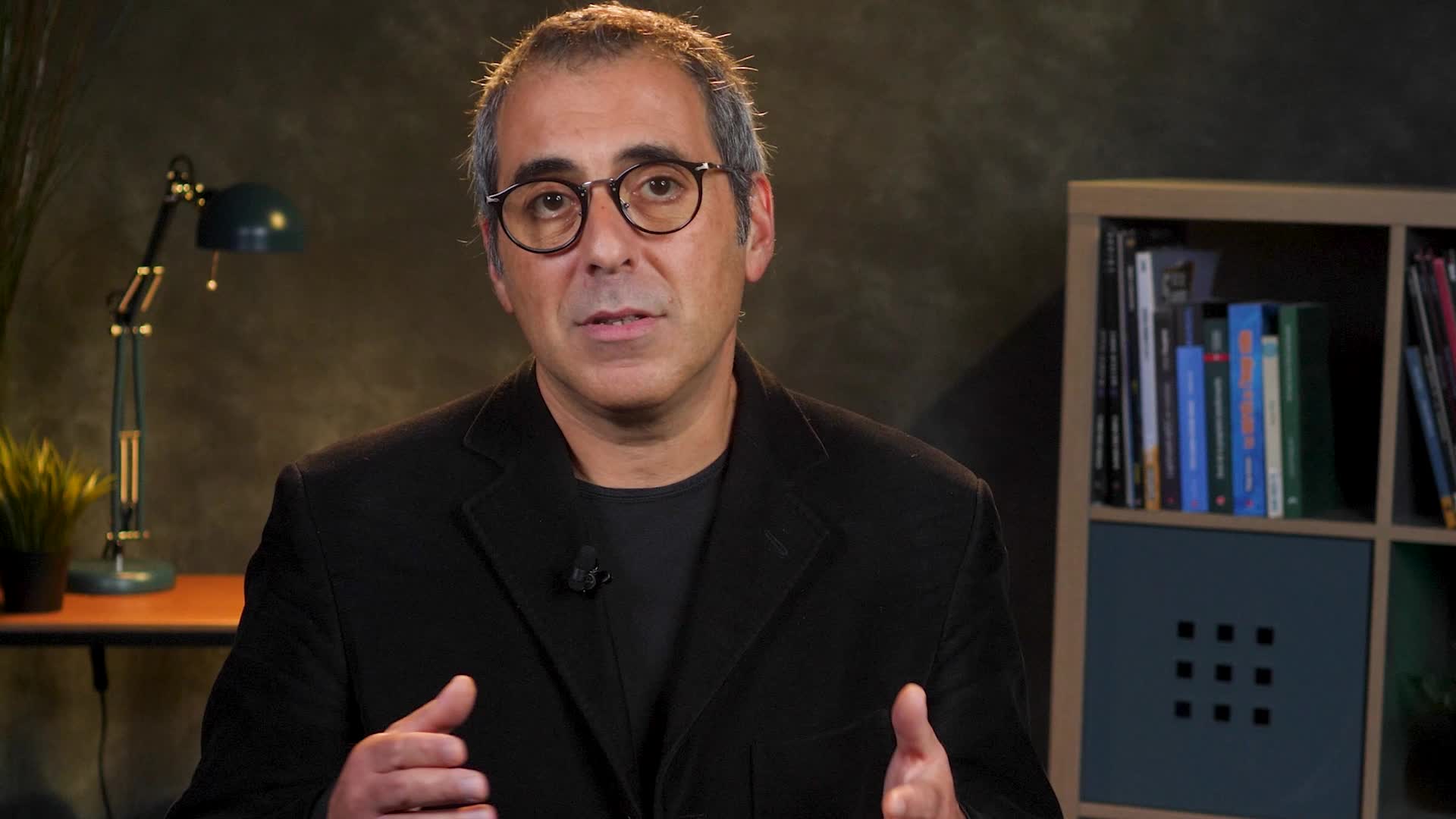

Alban Gautier est professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen-Normandie.

Résumé de la communication

Le phénomène d’interpretatio des noms divins est bien connu et étudié dans le cadre des religions polythéistes de l’Antiquité : l’interpretatio romana des divinités grecques en est l’exemple le plus connu, et Tacite lui-même n’hésitait pas à écrire que les Germains honoraient tout particulièrement Mercure. On constate aussi – même si ce point a été moins étroitement considéré – que des processus comparables ont eu lieu en milieu chrétien au Moyen Âge. La question complexe des noms des jours de la semaine, où le « jour de Mercure » (mercredi) devient le « jour de Woden » (Wednesday), a été récemment clarifiée par les travaux de Philip Shaw et de Lasse Sonne, mais d’autres dossiers comparables méritent un nouvel examen. Dans cette communication, je mettrai tout particulièrement l’accent sur les diverses traductions et adaptations du traité de Martin de Braga, De correctione rusticorum (VIe siècle) : sa diffusion considérable, en particulier par l’intermédiaire d’Isidore, a entraîné plusieurs réécritures en latin et en langues vernaculaires, d’Alcuin (fin du VIIIe siècle) à Snorri Sturluson (début du XIIIe siècle) en passant par Ælfric (tournant des Xe-XIe siècles) ou Wulfstan l’Homéliste (début du XIe siècle). Les noms des dieux y sont traités de manières diverses : sous leur forme latine classique héritée du paganisme romain (du type Mercurius), sous une forme anglaise (du type Woden), ou sous une forme scandinave (du type Óðinn). Mais le transfert d’un univers culturel à un autre n’explique pas tout : ainsi pourquoi l’Anglo-Saxon Ælfric évoque-t-il le nom d’Oðon, et non du Woden anglo-saxon ? Une comparaison avec le traitement variable du nom de ce même dieu sous la plume (latine) du chroniqueur Æthelweard (fin du Xe siècle) suggère quelques éléments de réponse.

Thème

Sur le même thème

-

Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…

CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...

-

De l’éducation populaire à l’innovation populaire: une trajectoire pour les tiers lieux culturels ?

Tiers-lieux culturels : de l’éducation populaire à l’innovation populaire

-

Jardins en commun(s) - Politiser l'écologie ordinaire

SachseVictoriaInterview de Victoria Sachsé, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Jardins en commun(s). Politiser l'écologie ordinaire"

-

Rhymes from the Margins : New School Rap and the Rise of Subaltern Youth's Voices to the Center of …

AbdelrahimAmrLe prix Michel Seurat 2024 est attribué à Amr Abdelrahim, qui prépare une thèse : Rhymes from the Margins : New School Rap and the Rise of Subaltern Youth's Voices to the Center of Egyptian Popular

-

1 – Evolution des paradigmes culturels. 1

NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne

-

Deuxième partie de l'après-midi de la table ronde autour de l'ouvrage "Qu'est ce que la Chine ?" de…

GeZhaoguangGipoulouxFrançoisZhangLunÀ l’occasion de la parution de la version française de l'ouvrage Qu’est-ce que la Chine ? en mai dans la collection « Asie(s) » des Éditions de la MSH, le professeur Lun Zhang organise une table ronde

-

Première partie du matin de la table ronde autour de l'ouvrage "Qu'est ce que la Chine ?" de Zhaogu…

GeZhaoguangBastid-BruguièreMarianneZhangLunÀ l’occasion de la parution de la version française de l'ouvrage Qu’est-ce que la Chine ? en mai dans la collection « Asie(s) » des Éditions de la MSH, le professeur Lun Zhang organise une table ronde

-

Première partie de l'après-midi de la table ronde autour de l'ouvrage "Qu'est ce que la Chine ?" de…

GeZhaoguangDelannoiGilZhangLunÀ l’occasion de la parution de la version française de l'ouvrage Qu’est-ce que la Chine ? en mai dans la collection « Asie(s) » des Éditions de la MSH, le professeur Lun Zhang organise une table ronde

-

Deuxième partie du matin de la table ronde autour de l'ouvrage "Qu'est ce que la Chine ?" de Zhaogu…

GeZhaoguangSotinelClaireZhangLunÀ l’occasion de la parution de la version française de l'ouvrage Qu’est-ce que la Chine ? en mai dans la collection « Asie(s) » des Éditions de la MSH, le professeur Lun Zhang organise une table ronde

-

Master Classes – Culture - Danyel Waro - « Maloya : nout lidantité, nout konba »

LamraniSalimWaroDanyèlDanyel Waro - « Maloya : nout lidantité, nout konba »

-

Le Bisik, un lieu de démocratisation de la culture

Brunet-MalbrancqJoëlleLes Causeries de la Culture - Institutions et culture #3 – Le Bisik, un lieu de démocratisation de la culture - Pascal Saint-Pierre

-

Les enjeux de l’éducation artistique et culturelle à l'Université

MorinElodieGandonJessyLajusSybilleRocasPatriceLecointeSophieLes enjeux de l’éducation artistique et culturelle à l'Université