Notice

66 - Les colons de 1848, des proscrits ? Un mythe tenace et récurent

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

par Yvette Katan (Université Paris 1)

Présentation par Jean Charles Jauffret, en l'absence de l'intervenant

Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne

La IIe République marque un moment important de l’histoire de la colonisation de l’Algérie, après une période d’hésitations politiques et d’incertitudes militaires. En effet, la IIe République s’engage fermement dans une politique d’assimilation administrative et de peuplement de l’Algérie, en refoulant les indigènes. Désormais, on affirme que l’Algérie est le « prolongement de la France ». De vastes étendues de terres semblent s’offrir à la colonisation au moment où sévit une grave crise économique et sociale en France.

Le 19 septembre 1848, l’Assemblée nationale, sous l’impulsion de Lamoricière, vota un crédit de 50 millions de francs pour la création de 42 villages agricoles en Algérie où cette colonisation va doubler le peuplement rural français. Quels en furent les objectifs ? Débarrasser Paris des éléments trop turbulents après les journées sanglantes de juin 1848 ? L’envoi, dès octobre 1848, de Parisiens, à l’exclusion de milliers de candidats provinciaux, pourrait étayer cette thèse de l’utilisation de la conquête pour résoudre les problèmes sociopolitiques intérieurs.

Durant toute la période coloniale on présente ces Parisiens arrivés en Algérie comme de vrais quarante-huitards. Charles-André Julien me demanda d’éclairer ce mystère : comment des hommes imbus d’idées révolutionnaires ont-ils pu devenir des conservateurs endurcis, des « colonistes » ? Heureusement, pour résoudre cette énigme on disposait d’archives surabondantes à Aix-en-Provence - dans la série F80 surtout et à Paris aux archives de la Préfecture ; tout est dit dans cet océan de documents : la sélection des candidats pour l’Algérie, les critères de sélection qui ne tendaient à retenir que des hommes sûrs et à éliminer les « enragés des barricades ».

Pour compléter cette enquête, nous disposons des rapports des directeurs de village - des officiers « allergiques » à toutes idées subversives qui traitent les nouveaux colons d’« énervés de la capitale » mais qui disent en même temps le refus de ces colons de pratiquer le travail en commun.

Il nous semblait que la cause était entendue : les Parisiens émigrant en Algérie n’étaient ni des déportés, ni des révolutionnaires. L’article que je publiais alors en 1984 dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine me semblait devoir mettre fin définitivement à toute ambiguïté. Le retour de ce mythe, même sous la plume aujourd’hui d’historiens autorisés, nous invite à réfléchir sur les causes de la création et de la persistance des mythes dans le courant de l’Histoire.

Equipe technique Directeur de la production: Christophe Porlier, Responsable des moyens techniques: Francis Ouedraogo, Réalisation : Service commun audiovisuel et multimédia : Mathias Chassagneux, Julien Lopez, Son: Xavier comméat, Encodage-Diffusion Web : Jean-Claude Troncard

Dans la même collection

-

01 - Ouverture du colloque

Le cas de l'histoire franco-algérienne Colloque international organisé par l'ENS Lettres et sciences humaines en partenariat avec le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA), l

-

02 - L’ Algérie en 1830 : difficultés d'une histoire critique de la période ottomane

Résumé de la communication de Lemnouar Merouche, lu par Aïssa Kadri . Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Formes et processus de colonisation Du

-

03 - La crise de 1865-1879 en Algérie

par André Nouschi (Université de Nice) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Trente-cinq ans après la prise d’Alger, l’Algérie plonge dans une

-

04 - Justice et mémoire : continuités de l'antagonisme entre Etat et peuple en Algérie

Résumé de la communication par Walter Ruf, Professeur émérite (Université de Kassel) Sans mémoire il ne peut y avoir légitimité. C’est ainsi que la mémoire, c’est-à-dire la construction de l’histoire,

-

05 - Du beylik ottoman au pouvoir français : débat et questions

Formes et processus de colonisation Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Du beylik ottoman au pouvoir français : session thématique (prés. Aïssa

-

06 - Algérie/Maroc : une mise en parallèle à l'époque coloniale

par Daniel Rivet, Professeur (Université Paris 1) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne S’agit-il de deux cas de colonisation singuliers et

-

07 - La minorité européenne d'Algérie (1830-1962)

La minorité européenne d'Algérie (1830-1962) : inégalités entre "nationalités", résistances à la francisation et conséquences sur les relations avec la " majorité musulmane ". par Fanny Colonna (Ecole

-

08 - Le FLN à l'été 1962 : le pourquoi d'une crise

par Amar Mohand Amer (Université Paris 7) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne La crise de l’été 1962 n’est pas un épiphénomène historique, c’est

-

09 - L'Algérie coloniale : la constante militaire dans le pouvoir français

par Jacques Frémeaux (Université Paris 4 Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne En Algérie, l’armée française a d’abord fait la guerre selon des

-

10 - Les militaires nord-africains dans l'armée française pendant la seconde guerre mondiale

par Belkacem Recham (Université de Strasbourg 2) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne La participation de soldats venus de l’empire colonial

-

11 - Les nouveaux colons ? L'installation des militaires français démobilisés en Algérie

(1956-1962) par Raphaëlle Branche (Université Paris 1) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Alors que la guerre se généralise sur le territoire

-

12 - Administrer, encadrer, réprimer : débat et questions

Administrer, encadrer, réprimer : session thématique (prés. Ouanassa Siari-Tengour) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Equipe technique

Sur le même thème

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du col…

SznaiderNatanAguigahRenéSoirée de présentation de l'ouvrage "Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme" de Natan Sznaider, avec René Aguigah, qui s'est tenue dans le grand Hall de la FMSH le 21

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Création plastique d'Haïti

CéliusCarlo A.LeenhardtJacquesPrésentation de l'ouvrage "Création plastique d'Haïti", de Carlo A. Célius, présenté par Jacques Leenhardt, directeur d’études à l'EHESS.

-

Fabio Viti - La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.

VitiFabioInterview de Fabio Viti, dans le cadre de la sortie de son ouvrage La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.

-

The Economy of Settlements

NatshehBaselPalestiniens et Israéliens deux décennies après Oslo : anatomie, vécus et mouvements d'une séparation Colloque du 17, 18 et 19 Février 2011, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Aix-en

-

L'écologie depuis les outre-mer français

FerdinandMalcomMalcom Ferdinand, chargé de recherche au CNRS, discute dans cette vidéo des enjeux sous-jacents à une transition écologique dans les Outre-mer.

-

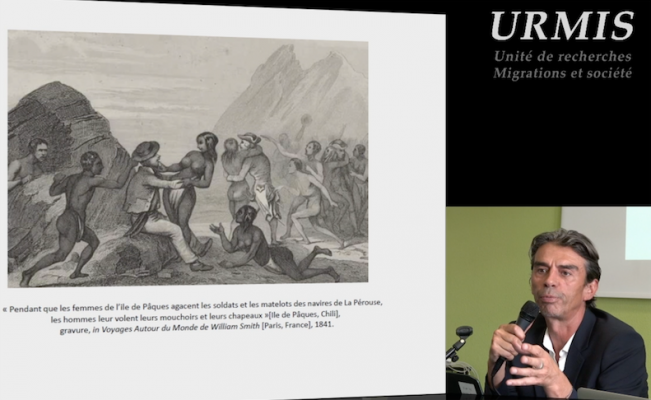

Séminaire avec Pascal Blanchard autour de l’ouvrage "Sexe, race et colonies"

BlanchardPascalIntervention de Pascal Blanchard (historien, chercheur associé au Laboratoire communication et politique, CNRS) autour de l’ouvrage Sexe, race et colonies (La Découverte, 2018) lors du séminaire Urmis

-

Bilan d'une guerre d'indépendance

حربيمحمد بن علي عثمانLa résistance algérienne à la colonisation et le régime auquel elle a donné naissance sont restés longtemps dans la controverse et les polémiques entre idéologues. Cette période, sacralisée par les

-

42 - Politiques, militaires, intellectuels français.

De la guerre d’Indochine à la guerre d’Algérie : continuités et ruptures par Alain Ruscio Colonialisme et anticolonialisme français : session thématique (prés. Michelle Zancarini-Fournel) Colloque