Notice

77 - Le passé franco-algérien dans les manuels algériens d'histoire

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Migrations, cultures et représentations : la pérennité des liens

Quels savoirs transmettre ? session thématique (prés. Benoït Falaise)

Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne

par Lydia Aït Saadi (Institut national des langues et civilisations orientales)

Quand on parle de mémoire « nationale », ce qui vient à l’esprit relève le plus souvent de la grandeur, de la beauté, de l’héroïsme, de la gloire et de l’élan de certaines aspirations ou mouvements collectifs. Cependant, c’est aussi la mémoire des crimes et des violations des Droits de l’Homme de la part de dirigeants ou de tels groupes qu’il conviendrait de ne pas camoufler par un discours béat ou enflammé. C’est pourquoi l’écriture de l’histoire d’une manière générale et sa transmission par la voie officielle que constitue l’école, avec pour principal outil le manuel scolaire d’histoire, représentent un enjeu important dans l’élaboration de la mémoire nationale ou institutionnelle.

C’est ainsi que la sensibilisation des enfants aux questions de leur temps passe par l’apprentissage des bases de leur histoire nationale de manière simple, attrayante, mais rigoureuse. Car il est certain qu’un peuple à qui l’on refuse les connaissances nécessaires pour être un citoyen peut devenir un peuple esclave prêt à s’incliner devant une tyrannie. C’est un procédé bien connu que de vouloir régner sur les esprits par l’obscurantisme. L’absence de référence à un héritage patriotique mène à l’hégémonie totalitaire.

En Algérie, l’étude de l’insurrection de 1954 qui constitue l’élément de référence essentiel du point de vue de l’identité nationale et qui occupe une place privilégiée dans le programme scolaire algérien, semble hésiter entre trois approches, plus ou moins menées à terme. La première présente la guerre de libération comme un fait singulier et fondateur, la deuxième préfère l’insérer aux côtés de l’étude de la période coloniale dans la longue durée - arabo-islamique notamment -, et la troisième, enfin, aborde la guerre de libération comme un fait contemporain qui porte en lui la marque globale de l’histoire du XXe siècle.

Il est important de garder à l’esprit que le manuel est avant tout un instrument de socialisation ; il sert à faire accepter l’ordre en place, à le légitimer à l’occasion, à reproduire la société. Il prépare des citoyens conformes, alignés et intègres. Il développe le respect des institutions, le sentiment d’appartenance ; il moule les consciences et détermine les comportements sociaux, et cela par le biais du récit « vrai » des faits « vrais » qu’il faut savoir et que véhicule le manuel à l’école... Et tout cela au profit de l’idéologie dominante et du pouvoir dominant - au profit de « l’équipe gagnante » du moment. Le manuel d’histoire défend ainsi les intérêts du pouvoir, des gestionnaires du système et la pensée dominante.

Aussi il apparaît qu’en Algérie comme ailleurs les différents régimes qui se sont succédé au pouvoir depuis l’indépendance n’ont eu de cesse de puiser une légitimité dans la guerre de libération nationale en tant que fait fondateur de la nation algérienne moderne. S’il paraît évident que l’État algérien puise dans l’histoire nationale afin de se légitimer, la société algérienne en crise a elle aussi besoin de cette histoire car elle est en quête de normes et de modèles d’identification et cherche à puiser dans son passé sa propre identité. En effet, ce n’est qu’après 132 ans de colonisation et sept ans de guerre d’indépendance que naîtra l’Algérie actuelle. Mais qu’est ce que l’Algérie et d’où vient-elle ? Quels en sont les fondements historiques ? Comment se situe-t-elle dans l’ensemble international ? Et qu’en est-il de la conscience identitaire et du rapport à l’universel ?

C’est à l’histoire comme discipline sociale qu’il appartient d’essayer de répondre à ces questions ; et c’est à l’école de prendre le relais en transmettant ces connaissances historiques qui constituent la mémoire « institutionnelle ». Or, que dit l’école à propos de l’Algérie et de ses rapports avec le monde ? Comment procède-t-elle à cette transmission de mémoire ? Arrive-t-elle à élucider le passé algérien ou alors ne fait-elle qu’imposer un semblant de savoir ou de fausses connaissances ? Finalement quelle histoire est réellement enseignée dans les écoles algériennes ?

Ce travail a pour objet de tenter de répondre à ce type d’interrogations, et cela sur la base de l’outil de transmission de mémoire par excellence, à savoir le manuel scolaire d’histoire. C’est lui qui dispense « le savoir » officiel auquel se réfèrent élèves et enseignants. Les manuels d’histoire, comme en fait ceux de géographie, de littérature, voire ceux de philosophie, d’instruction civique et religieuse, pèsent lourdement - en droit tout au moins - sur la conscience des générations qui passent par le système scolaire.

Equipe technique Directeur de la production: Christophe Porlier, Responsable des moyens techniques: Francis Ouedraogo, Réalisation : Service commun audiovisuel et multimédia : Mathias Chassagneux, Julien Lopez, Son: Xavier comméat, Encodage-Diffusion Web : Jean-Claude Troncard

Dans la même collection

-

01 - Ouverture du colloque

Le cas de l'histoire franco-algérienne Colloque international organisé par l'ENS Lettres et sciences humaines en partenariat avec le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA), l

-

02 - L’ Algérie en 1830 : difficultés d'une histoire critique de la période ottomane

Résumé de la communication de Lemnouar Merouche, lu par Aïssa Kadri . Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Formes et processus de colonisation Du

-

03 - La crise de 1865-1879 en Algérie

par André Nouschi (Université de Nice) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Trente-cinq ans après la prise d’Alger, l’Algérie plonge dans une

-

04 - Justice et mémoire : continuités de l'antagonisme entre Etat et peuple en Algérie

Résumé de la communication par Walter Ruf, Professeur émérite (Université de Kassel) Sans mémoire il ne peut y avoir légitimité. C’est ainsi que la mémoire, c’est-à-dire la construction de l’histoire,

-

05 - Du beylik ottoman au pouvoir français : débat et questions

Formes et processus de colonisation Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Du beylik ottoman au pouvoir français : session thématique (prés. Aïssa

-

06 - Algérie/Maroc : une mise en parallèle à l'époque coloniale

par Daniel Rivet, Professeur (Université Paris 1) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne S’agit-il de deux cas de colonisation singuliers et

-

07 - La minorité européenne d'Algérie (1830-1962)

La minorité européenne d'Algérie (1830-1962) : inégalités entre "nationalités", résistances à la francisation et conséquences sur les relations avec la " majorité musulmane ". par Fanny Colonna (Ecole

-

08 - Le FLN à l'été 1962 : le pourquoi d'une crise

par Amar Mohand Amer (Université Paris 7) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne La crise de l’été 1962 n’est pas un épiphénomène historique, c’est

-

09 - L'Algérie coloniale : la constante militaire dans le pouvoir français

par Jacques Frémeaux (Université Paris 4 Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne En Algérie, l’armée française a d’abord fait la guerre selon des

-

10 - Les militaires nord-africains dans l'armée française pendant la seconde guerre mondiale

par Belkacem Recham (Université de Strasbourg 2) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne La participation de soldats venus de l’empire colonial

-

11 - Les nouveaux colons ? L'installation des militaires français démobilisés en Algérie

(1956-1962) par Raphaëlle Branche (Université Paris 1) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Alors que la guerre se généralise sur le territoire

-

12 - Administrer, encadrer, réprimer : débat et questions

Administrer, encadrer, réprimer : session thématique (prés. Ouanassa Siari-Tengour) Colloque pour une histoire critique et citoyenne - le cas de l'histoire franco-algérienne Equipe technique

Sur le même thème

-

Quand la BD reveille l'Antiquité

LonniMarieGallegoJulieDans ce neuvième épisode, Marie Lonni a pu échanger avec Julie Gallego.

-

Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.

Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Préhistoriographie de la guerre

BonFrançoisIl en est un peu de la question de la guerre comme de celle de la pensée symbolique de nos ancêtres préhistoriques : l’inventaire des interprétations produites à son égard en dit souvent plus long sur

-

5. Jacques Rougerie, historien de la cité

BraibantSylvieDemartiniAnne-EmmanuelleLors de la journée d'étude consacrée à l'historien Jacques Rougerie, la seconde table ronde, présidée par Anne-Emmanuelle Demartini, revient sur le parcours et les travaux de l'historien. Christophe

-

L'Espagne de Jean-Philippe Luis. Un parcours historiographique

ChastagnaretGérardFlauraudVincentCaronJean-ClaudeArtola RenedoAndoniLópez-CordónMaría VictoriaDubetAnneRújula LópezPedroDedieuJean-PierrePierreArnaudBessac-VaureStèveDelpuPierre-MarieSes travaux sur le XIXe siècle espagnol ont fait de Jean-Philippe Luis, professeur à l’Université Clermont Auvergne, disparu en octobre 2020, un historien reconnu de l’Espagne contemporaine.

-

La Plèbe à Rome entre République et Empire

CourrierCyrilA Rome, la Plèbe englobe tous les citoyens qui ne font pas partie des deux ordres supérieurs de la société romaine, l’ordre équestre et l’ordre sénatorial qui forme l’élite politique et sociale. L

-

Interview d'Aleksandr Musin dans le cadre du Programme PAUSE

MusinAleksandr EvgenʹevičLe CRAHAM accueille depuis le début du mois de mars 2023 Aleksandr Musin, dans le cadre d'un programme d’accueil de chercheurs en exil piloté par le Collège de France. A. Musin présentera ses

-

-

Usages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

PignotManonUsages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

-

Empire mongol 3/3 : les campagnes de Gengis Khan (1206-1227)

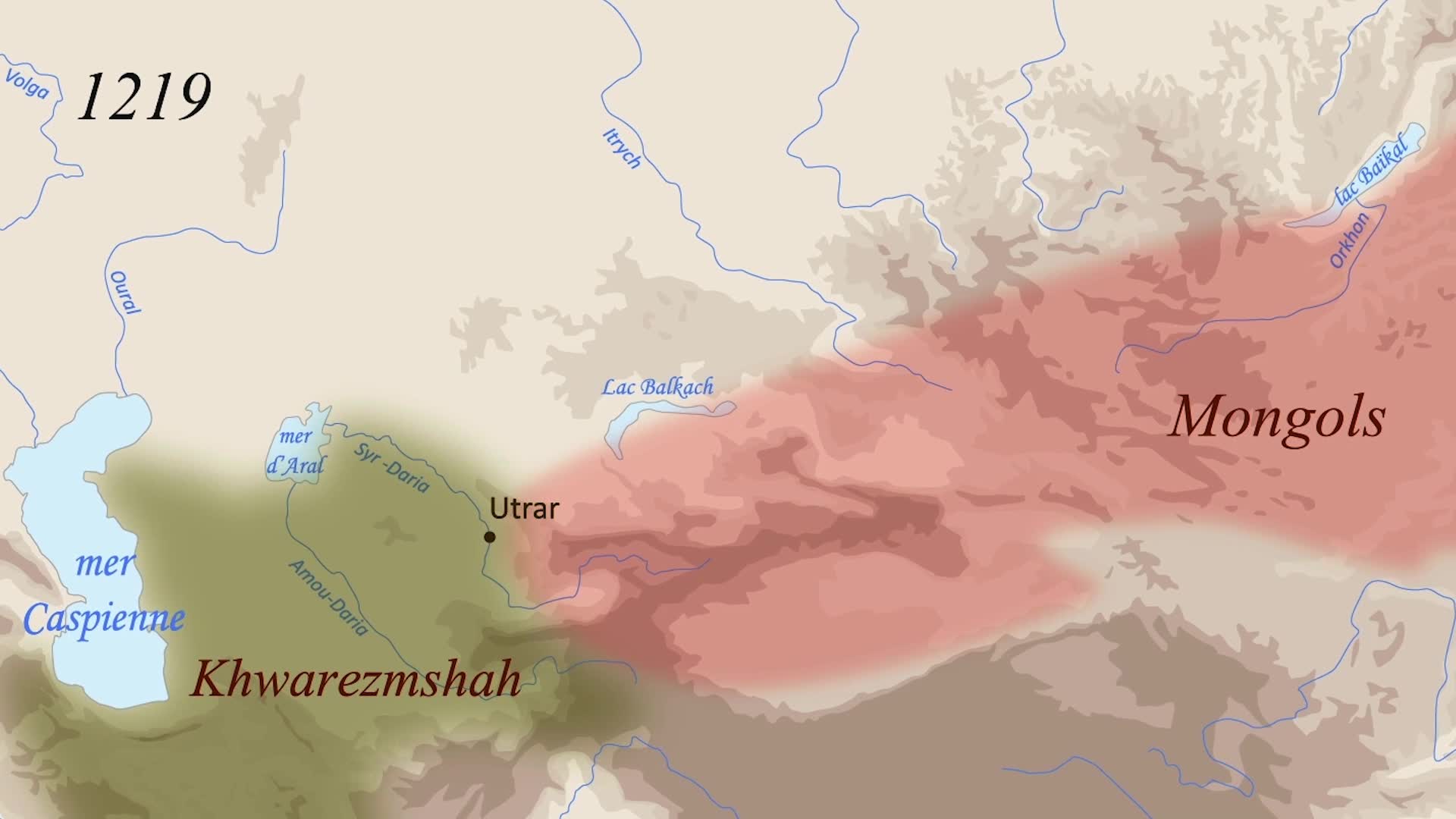

FavereauMarieLa construction de l'empire mongol du XIIIe siècle reliant la Chine à l'Europe sous l'égide de Gengis Khan. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans

-

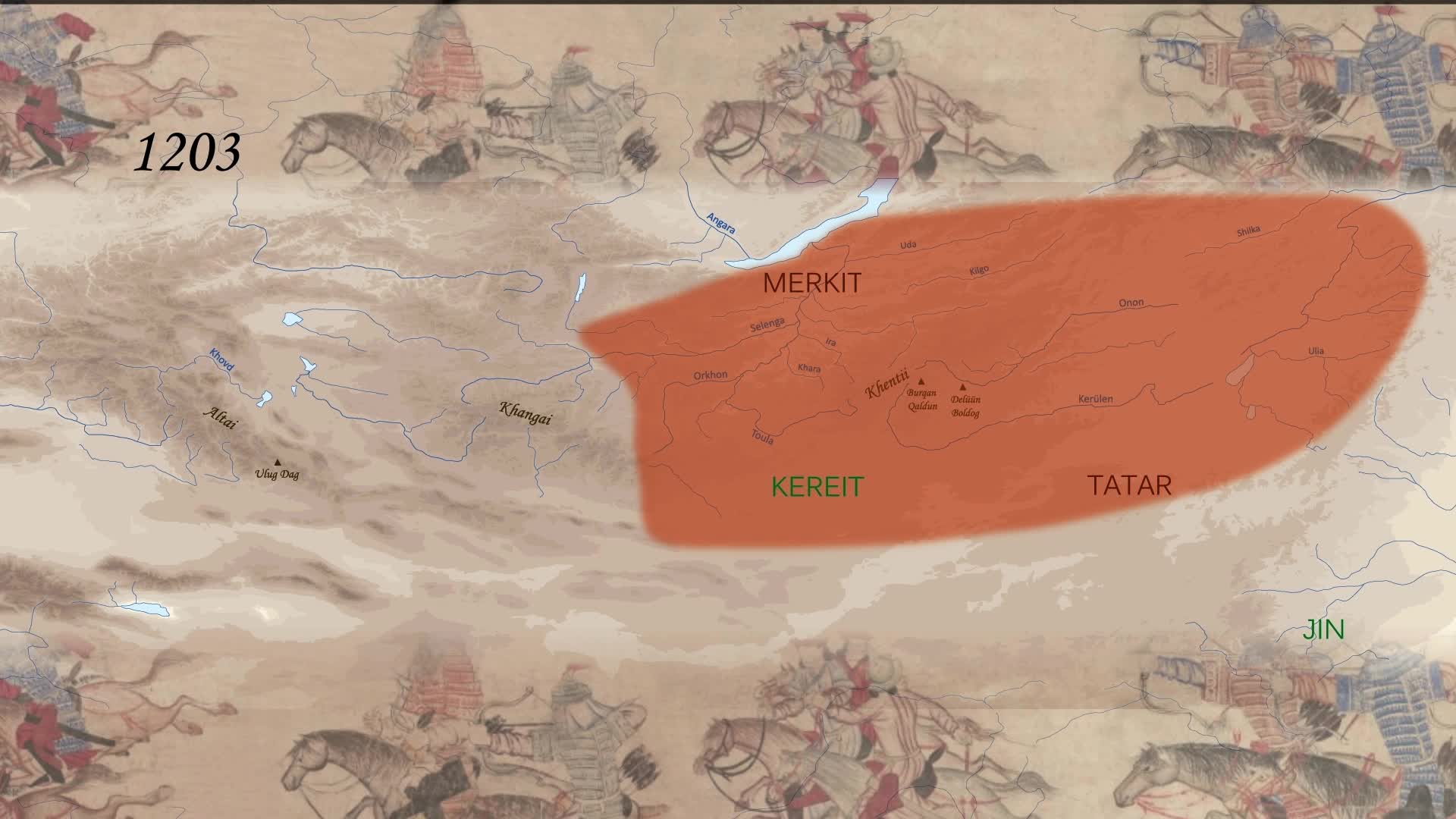

Empire mongol 2/3 : l'unification des nomades de la steppe

FavereauMarieL'histoire de l'unification des tribus mongols de la grande steppe par Gengis Khan. Prémices de l'empire mongol du XIIIe siècle. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des

-

Empire mongol 1/3 : la grande steppe

FavereauMarieVidéo présentant la grande steppe berceau de l'Empire mongol. Elle approfondit un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans médiévaux" , Denoix, S. et Renel H. (éds.), Paris, Cnrs