Notice

Maison Suger

Oksana Mitrofanova - Diplomatic links between Ukraine and France

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Oksana Mitrofanova, chercheuse ukrainienne, spécialiste de l'histoire et des relations politiques internationales, en particulier entre l'Ukraine et la France, nous éclaire sur les liens diplomatiques qui existent entre ces deux pays.

Thème

Documentation

Transcription

Je suis Oksana Mitrofanova, ukrainienne. Je viens de Kiev. En fait, j'ai une double casquette. Ma spécialité, c'est relations internationales et aussi l'histoire. C'est assez large. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la politique étrangère. Il s'agit de la politique étrangère de la France et la politique étrangère de l'Ukraine. Les relations franco-ukrainiennes, en général, à partir de l'indépendance de l'Ukraine, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et aussi la situation actuelle en Ukraine, donc la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et surtout la réaction de la France à cette guerre. Il s'agit des hommes politiques, des diplomates, des chercheurs, mais aussi du peuple. Par exemple, les mairies, car la solidarité du peuple français, je la trouve assez impressionnante. Et on connaît l'histoire. On connaît très bien qu'il y a eu le mariage dynastique entre le roi de France, Henri I, et la princesse de Kiev, Anne de Kiev, qui est arrivée au 11e siècle en France et donc devenue l'épouse du roi de la France. C'est intéressant, parce que c'est le 11e siècle. Aussi, le 11e siècle, on parle plutôt des mariages dynastiques. Donc, c'était un arrangement entre les rois. On ne peut pas parler vraiment d'amitié des peuples à l'époque. Ensuite, si on analyse l'époque des Cosaques, donc, 17e siècle en Ukraine, déjà, on peut trouver dans les archives que les Cosaques étaient loués dans le service pour la France, pour participer à la guerre, par exemple, de Trente Ans. Et à l'époque, les Cosaques ukrainiens, c'étaient des guerriers assez connus en Europe. Le contact à l'époque des Cosaques, c'était déjà quelque chose de différent. C'étaient les connaissances entre les militaires. Ce qui est très intéressant, il faut parler plutôt des méthodes des Cosaques qui étaient utilisées pendant la guerre de Trente Ans. C'étaient les méthodes non classiques. Et maintenant, il y a un mot qui les définit, ce sont les "guerres asymétriques". Il faut analyser cette histoire du 17e siècle, surtout sous cet angle. Mais on peut dire qu'en Ukraine, on a eu toujours l'attirance pour la France. Donc, on peut dire que c'était l'intérêt. Il me semble aussi que s'il s'agit du 20e siècle, par exemple, ce qui est important, c'est le fait qu'en Ukraine, on n'a pas eu du tout l'image négative de la France. C'est-à-dire, on n'a pas eu de préjugés négatifs. Et la même chose, l'image d'un Ukrainien, au début de l'indépendance d'Ukraine, n'était pas encore formée. Donc, c'était quelque chose de vague et d'incompréhensible. Donc, c'était une possibilité, peut-être une possibilité historique pour les Ukrainiens de créer leur propre image. Parce que déjà, à l'époque, admettons, l'image d'un Russe s'était formée en France. C'est la même chose pour l'image d'un Polonais, de nos voisins. Mais pas vraiment l'image des Ukrainiens. Et c'est maintenant, depuis 30 ans, les derniers 30 ans, qu'on essaie de créer cette image. Mais comme toujours, il y a les deux côtés d'une médaille. On peut dire qu'il y a des choses pas si positives dans cette absence de l'image. Par exemple, c'est un peu délicat à expliquer chaque fois à un Français que, quand même, il y a une langue ukrainienne qui existe. Et c'est un peu bizarre, parce que l'Ukraine existe déjà comme pays depuis 30 ans. Et il me semble que c'est très simple à comprendre qu'il y a des différences, admettons, entre l'espagnol et l'italien. C'est la même chose, ce sont les différences entre le russe et l'ukrainien. Pour les Français, admettons, qui maîtrisent le russe, le plus simple pour voir cette différence, il faut juste aller dans un café ou un restaurant en Ukraine, prendre un menu et regarder les plats qui sont écrits en ukrainien. Comme ça on peut voir la différence. Mais même ce défi, c'était le défi, même pour les diplomates français à Kiev. Par exemple, l'ancien ambassadeur Jacques Faure m'a raconté que, parfois, étant un ambassadeur, il était obligé à raconter à ses collègues à Paris que la langue ukrainienne, ça existe. Et j'imagine, bien sûr, que les ambassadeurs des pays voisins de l'Ukraine, comme, par exemple, l'ambassadeur de Pologne, de Roumanie, bien sûr, ils n'ont pas eu ce défi. Les relations internationales, c'est une science qui permet de mieux comprendre les relations entre les organisations internationales, mais aussi entre deux pays. Donc, ayant cette base, j'ai pu analyser les relations entre la France et l'Ukraine sous différents angles. Quand j'étais jeune doctorante, j'ai écrit la thèse de doctorat exactement sur la politique de sécurité de la France. Donc, je connais très bien les aspirations de la France dans le domaine de sécurité et de défense, et surtout lorsqu'il s'agit d'autonomie européenne. Et maintenant, on peut voir assez clairement, avec la guerre qui s'est déclenchée par la Russie en Ukraine, ce but stratégique de la France de construire la sécurité européenne est impossible à faire. Dès qu'il y aura la guerre en Europe, cette stratégie de la France sera vouée à l'échec. Voilà pourquoi c'est à la France d'être active dans ce domaine. Ensuite, si on regarde un peu l'aspect juridique de ce problème, il faut connaître un fait qui est déjà oublié par les diplomates français, les chercheurs français et personne (nulle part). C'est à côté du mémorandum de Budapest, signé en 94, quand l'Ukraine est devenue nucléaire, on a eu aussi la note de François Mitterrand, donc de la part de la France. La note unilatérale avec la lettre qui était signée par le président de la République. Et il s'agit de l'assurance de sécurité donnée à l'Ukraine de la part de la France. Donc, si on analyse ce papier juridique, ça donne plein droit à l'Ukraine de s'adresser à la France dans le cas où il y a le problème avec son territoire, dans son intégralité. Seule chose qui n'est pas possible, j'ai analysé ce papier avec le juriste français, bien sûr, c'est l'intervention militaire, parce qu'il n'y a pas d'intervention militaire. Mais il me semble que l'Ukraine peut demander unilatéralement, toute aide, même l'aide militaire, à la France, parce qu'il y a déjà ce papier. Quand on connaît ces différents facteurs, on peut comprendre plein de choses. Et on peut comprendre aussi les attentes des Ukrainiens à l'égard de la France. Donc, du côté de l'Ukraine, on pense que les engagements du mémorandum de Budapest ne sont pas respectés du tout. Mais c'est vrai que la formule aussi dans ce papier n'était pas claire. Il s'agit de l'assurance, on ne parle pas d'intervention militaire. Il s'agit de consultation, des assurances. Et maintenant des jeux de mots ont déjà commencé, mais sans aucun résultat. Et il y a l'information que la France a déjà envoyé certains équipements en Ukraine, certaines aides militaires, mais la France ne veut pas avouer quel type exactement. Pour l'instant ce n'est pas connu. C'est un peu difficile de juger cette politique, parce que ça peut être pour le bien et pour le mal. Parce que ça peut être vu différemment. Si, admettons, elle a envoyé très peu de choses et elle ne veut pas avouer ça, c'est un peu délicat. En revanche, si, admettons, la France a envoyé une arme peut-être assez efficace et utilisable, ça, c'est logique de garder en secret. Parce que du côté des Ukrainiens, on peut pas être plus efficaces si on utilise cette arme. Du coup, la réponse : on ne peut pas dire clairement que la France et ses alliés, ont respecté ou pas respecté leurs engagements. On peut dire que c'étaient des réponses différentes et s'alliant un peu avec la tradition, aussi, d'une culture politique. Ces engagements étaient liés au processus de dénucléarisation de l'Ukraine et surtout, par l'adhésion de l'Ukraine au traité de non-prolifération. Il faut se rappeler qu'après la chute de l'Union soviétique, un arsenal nucléaire assez important s'est retrouvé sur le sol ukrainien. Donc, on peut dire que l'Ukraine était la troisième puissance nucléaire dans le monde, et non plus la France. Mais en sachant bien que cette arme, c'était l'héritage de l'Union soviétique et son commandement se retrouvait à Moscou. Le problème était assez délicat, parce que l'Ukraine a ressenti une pression très forte de tous les pays nucléaires du monde de l'époque. La seule solution, c'était de devenir un pays de nucléaire, de signer ce traité de non-prolifération. Mais, en même temps, l'Ukraine a voulu des garanties. Les garanties étaient données sous la forme des mémorandums de Budapest qui ont été signés par la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, il s'agit des assurances données à l'Ukraine. Et la France et la Chine ont donné à peu près les mêmes papiers, mais c'était par la façon unilatérale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voie actuellement ? On voit que l'Ukraine a refusé d'avoir cette arme nucléaire qui a été plus tard détruite. Maintenant, il y a la guerre. Le destinataire de ce mémorandum de Budapest est devenu agresseur. Donc l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'est pas respectée, déjà dès 2014 avec l'annexion de la Crimée et avec le Donbass. Et le monde n'a pas réagi, quand même. On a dit qu'on ne reconnait pas, mais il n'y a plus de réaction. La Russie a vite compris qu'elle pouvait avancer. Et si la guerre ne s'arrête pas en Ukraine, il faut imaginer le scénario que la Russie peut avancer plus loin dans l'Europe centrale. Il faut prendre en compte que cette situation est observée par les pays nucléaires. Et maintenant, quand on parle de Corée du Nord, le régime qui est atroce, c'est menaçant. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer à la Corée du Nord qui, à n'importe quel moment, peut utiliser ces précédents historiques politiques ? Qu'il y a des engagements qu'on ne respecte pas quand un pays devient nucléaire ? Pour moi, peut-être plus efficace, ce sont les actions des pays qui étaient entreprises, même par la façon peut-être unilatérale. Parce que, déjà avant la guerre, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Pologne ont envoyé certaines armes en Ukraine. Et c'était assez important. Quelles conclusions on peut faire ? C'est un peu difficile. Peut-être que certaines petites alliances sont plus efficaces comme, admettons, l'alliance qui était formée avant la guerre. Il s'agit de l'alliance de la Grande-Bretagne, de Pologne et de l'Ukraine. Mais ça pose aussi des questions de l'avenir, de droit international, parce qu'il s'agit des mémorandums de Budapest. Il y a, en même temps, un peu les questions de droit international, de l'avenir de l'arme nucléaire partout dans le monde. Même le processus, en général, de démilitarisation et de désarmement, maintenant, c'est une question. Parce qu'en Ukraine, maintenant, on voit à quel point c'est important d'avoir l'arme nucléaire ou tu ne veux pas exister. Et surtout, je voudrais attirer l'attention des Européens sur une phrase que Medvedev a dite récemment, qu'il y a un petit projet de construire l'Eurasie libre. Il s'agit de l'Eurasie libre, de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. Je ne sais pas si la France doit se préparer un peu à cette conception géopolitique, mais pour moi, il faut réfléchir. J'ai l'impression aussi que peut-être, le problème en France, c'est l'absence de vrais spécialistes de la politique ukrainienne. D'abord, on commence peut-être par la question qu'il faut avoir de bons analystes. Des bons analystes qui comprennent exactement ce qui se passe dans le pays. En France, des spécialistes de ces régions, d'abord, c'étaient des anciens soviétologues qui ont bien maîtrisé la langue russe et, logiquement, ils sont devenus des spécialistes de la Russie. C'est logique. Il y a beaucoup de politologues en France qui maîtrisent la langue russe, qui peuvent lire le russe et ils écrivent plein d'articles sur la Russie et l'Ukraine. En revanche, ça reste quelque chose d'à côté. Les politologues français ont eu cette illusion que c'est suffisant de maîtriser le russe. Depuis 20 ans, j'explique que non, ce n'est pas du tout suffisant. Parce qu'il s'agit de relations internationales, de la science politique, de l'histoire. On a eu plein de publications, mais uniquement en ukrainien, on a beaucoup de monographies collectives. Donc il n'y a pas de bonne analyse. Du coup, on peut dire que la société française n'était pas prête du tout à comprendre cette guerre, et peut-être le monde politique n'était pas bien conseillé. Ensuite, il me semble que la politique d'Emmanuel Macron, c'était la politique de négociation, la politique de dialogue. Et cette idée de dialogue avec la Russie est aussi historiquement présente dans la stratégie française, parce qu'on peut rappeler la politique de l'Europe du général de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Aussi, il faut se rappeler les conceptions de François Mitterrand. Il s'agit de conception, de construction de la Confédération européenne. Et la version contemporaine, c'est le dialogue stratégique d'Emmanuel Macron avec la Russie. En revanche, quand on parle de dialogue, c'est important d'avoir les deux parties, parce que, dans un dialogue, il y a deux partenaires. Et on peut poser la question : est-ce que c'était vraiment un dialogue ou pas ? Parce qu'Emmanuel Macron s'est beaucoup investi dans la négociation. Mais est-ce que Vladimir Poutine a vraiment participé à ce dialogue ? Éventuellement, il a donné l'image d'y participer, mais il a fait ce qu'il avait prévu de faire. Suite à tout ça, la France n'a pas envoyé d'armes à l'Ukraine bien avant la guerre. Et l'Ukraine a posé la question : "Pourquoi ?" Pourquoi il y a l'aide de la part des États-Unis, de la part de la Grande-Bretagne, et même de la part de la Pologne, mais pas de la France ? Je comprends très bien que la France a cette tradition, on peut dire, de langage diplomatique, la diplomatie, concrètement : est-ce que ça donne des résultats ou pas ? On voit qu'Emmanuel Macron s'investit dans la négociation avec la Russie, mais on ne voit pas le résultat. Je comprends très bien que, pour Emmanuel Macron, c'était aussi très important d'essayer de vite résoudre la situation avec Marioupol, de sauver les civils. Mais on ne voit pas de résultat. Tout simplement parce qu'il me semble que la Russie ne comprend pas d'autre langage que la force, ici, les négociations ne mènent à rien. On peut se rappeler un peu de l'histoire : est-ce qu'on va mener des négociations avec Hitler ? Est-ce qu'on peut mener une négociation avec Staline ou avec Pol Pot ? Avec les personnes comme ça, il me semble qu'une négociation mène à l'échec et c'est aussi peut-être le moment de prendre des décisions, de réfléchir un peu. Et aux hommes politiques français, peut-être que les responsabilités sont un peu différentes aussi. Parce que, pour la France, l'autonomie européenne de sécurité et de défense était toujours très importante. J'ai fait ma thèse de doctorat sur ce sujet. L'idée de construction de l'armée européenne, c'est très présent, on peut dire, parmi les chercheurs et des hommes politiques français. Toujours aussi la question de l'armée européenne, la question pratique : "Qui va former cette armée ? Et sa capacité." Il me semble, si on regarde vraiment stratégiquement, peut-être la France trouvait déjà les réformes. La réponse, par exemple, on a déjà l'armée de terre de l'Ukraine qui mène la bataille avec… le pays quand même avec l'armée, comme on a dit, la seconde l'armée du monde et les militaires ukrainiens, eux, n'ont pas peur. Je souligne qu'ils n'ont pas peur. Il y a déjà une expérience peut-être unique : il y a déjà l'armée ukrainienne, parce que c'est une vraie guerre asymétrique. Les capacités de l'armée ukrainienne et russe sont vraiment très différentes. Est-ce que ce n'est pas l'heure de réfléchir que l'armée ukrainienne est vraiment le noyau de la future armée européenne ? Si on va construire l'Union européenne unie avec l'Ukraine, déjà, on obtient l'armée qui n'a pas peur de faire la guerre contre n'importe quel ennemi du monde et elle est prête à soutenir les valeurs démocratiques. Ça peut déjà être le début, où les hommes français peuvent réfléchir à cette dimension. Et c'est vrai qu'il y a des technologies françaises. La France, elle a des capacités… C'est un pays quand même nucléaire, le troisième pays nucléaire du monde. Et les technologies françaises, par exemple, dans le domaine de l'aviation ou dans le domaine maritime, ce sont des domaines qui sont assez faibles en Ukraine. Éventuellement, il faut aussi détecter tous les domaines et essayer de réunir le meilleur des capacités. Donc si on imagine une armée qui va réunir le potentiel nucléaire de la France, l'aviation française, les capacités maritimes, l'armée de terre ukrainienne — qui a déjà plein de choses à dire à ses collègues européens —, et aussi l'aviation ukrainienne qui a compté très peu d'avions, par rapport aux avions russes. Dès le début de la guerre, les militaires français, certains m'ont écrit que "tout est perdu", qu'il n'y a pas de défense antiaérienne en Ukraine. Donc on a pensé que tout était perdu dès le deuxième ou troisième jour de la guerre. J'ai écrit : "La Russie a la maîtrise du ciel." Bah, non. On le voit déjà au deuxième mois de la guerre, notre défense antiaérienne existe. L'aviation ukrainienne, ça existe. Et cette expérience, peut être assez unique, mais c'est peut-être déjà la naissance. S'il y a de désir de la part des hommes politiques et des militaires de l'Union européenne, c'est la naissance de la future armée européenne. Il faut juste voir les visions stratégiques et le désir de réunir des efforts. Maintenant, si on va aider l'Ukraine à rester indépendante et soutenir les valeurs européennes, mais plutôt les valeurs de l'État de droit, de la liberté et de la démocratie, ça peut changer aussi l'Europe et ça peut donner des choses peut-être positives à l'avenir.

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Oksana Mitrofanova - France-Ukraine

MitrofanovaOksanaInterview de Oksana Mitrofanova, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : France-Ukraine

-

Table ronde : Contraints à l’exil - parcours de chercheurs affectés par la guerre en Ukraine

GubertFloreLieppeGwenaëlleLohéacLauraKandakouDzianisGille-BelovaOlgaMitrofanovaOksanaDans le cadre de la campagne de levée de fonds au profit des chercheuses et chercheurs affectés par la guerre en Ukraine, la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) a organisé, le jeudi 17

Sur le même thème

-

Napoléon et l’Islam

BiliciFarukRomantique représentant des Lumières en faveur de l’islam, fin politique pour instrumentaliser les sentiments religieux, lecteur assidu des « Ruines » de Volney, de «Mahomet politique» de Savary et de

-

Droit et démocratie chez Carl Schmitt

KiesowRainer MariaSimardAugustinGrangéNinonMeyerDanielC'est à une rencontre sur l’histoire politique des concepts du droit (légalité/légitimité, loi/jugement, etc.) (re)pensés par Carl Schmitt et étroitement liés au Constitutionnalisme que nous vous

-

Construction académique d'un couple (ASR n°4 - CEGIL)

Plus qu'un sujet de recherche, le FACAC (France-Allemagne, construction académique d’un couple) mené par les chercheurs du CEGIL (Centre d’Etudes Germaniques Interculturelles de Lorraine) est une

-

Forum Nîmois - Charles GIDE - VEDRINE - 31 mai 2016

L’activité de notre association Charles Gide reprend, pour son cycle de conférences "le forum Nîmois Charle GIDE" Jean MATOUK président de l'association et professeur des universités reçoit, le 31 mai

-

["Comprendre pour entreprendre", n° 13] "Mesures Fiscales : la triche sera-t-elle encore possible ?…

DebatOlivierhttp://magazine.ut-capitole.fr/fiscalite-internationale-anticiper-les-nouvelles-regles-593708.kjsp

-

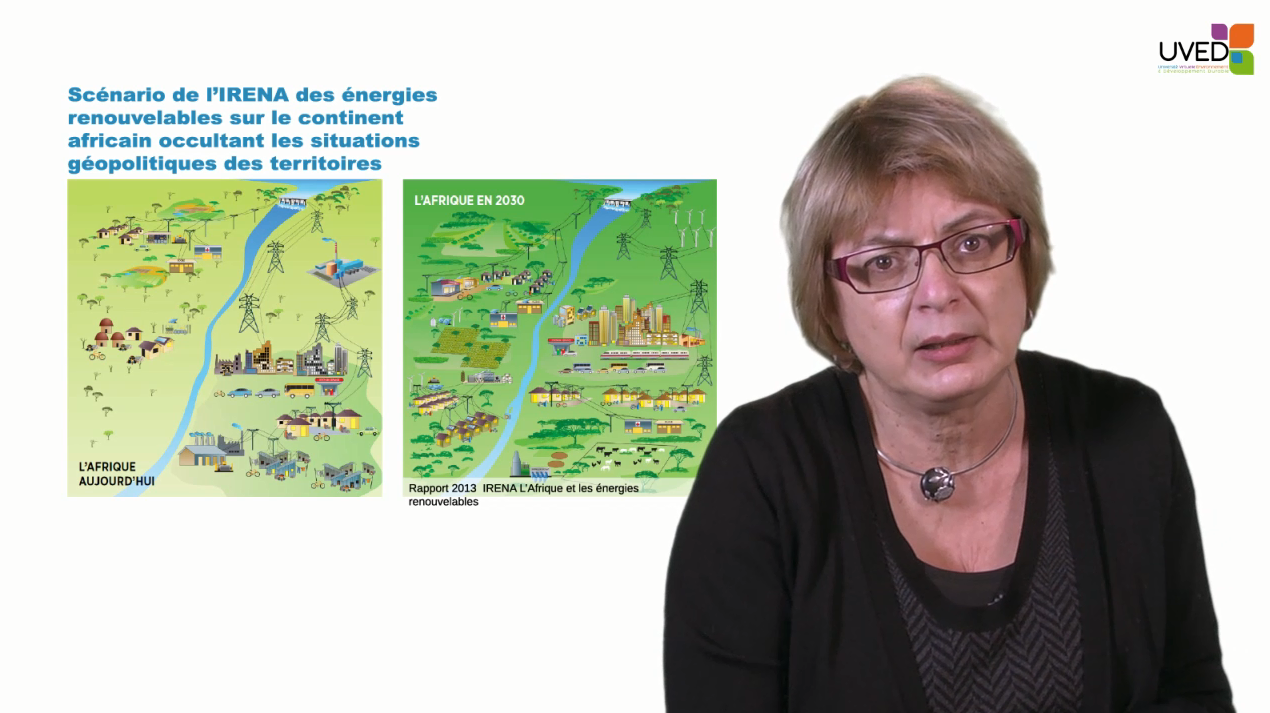

7. Géopolitique des énergies renouvelables

LefèvreMarie-AnneDans cette vidéo, Marie-Anne Lefèvre revient sur les risques de conflits et de rivalités liés au développement des énergies renouvelables, du local au global.

-

The Changing Nature of Society and its International Relations Implication

DobrevaNeliHillChristopherWithin this interview Christopher HILL goes back to his scientific background in History: a very personal reason to study the origins of World War II (WWII). The main problem he is revealing is the

-

Entretien avec Jean-Luc RACINE, géographe et géopoliticien, Directeur de recherche émérite au CNRS

StockingerPeterRacineJean-LucAprès avoir contextualisé les origines historiques de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Jean-Luc RACINE nous parle de la place de la FMSH sur le plan international et nous explique son

-

Rencontre avec Mala Bakhtyar : Le gouvernement kurde et les changements sociaux

TouraineAlainBataillePhilippeWieviorkaMichelBakawanAdelBakhtyarMalaFoucherMichelJolyDanièleLa Fondation Maison des sciences de l'Homme et le CADIS ont accueilli le vendredi 20 juin 2014 Monsieur Mala BAKHTYAR, pour une rencontre avec des intellectuels et des chercheurs français, suivie du

-

La redistribution des cartes dans la géopolitique mondiale

BouinOlivierCaraçaJoãoFoucherMichelConférence inaugurale de Michel FOUCHER, titulaire de la chaire Chaire Géopolotique mondiale du Collège d'études mondiales. La redistribution des cartes dans la géopolitique mondiale La

-

Les communautés francophones au Canada

ThériaultJoseph YvonJoseph-Yvon THERIAULT est professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et

-

Reflets de la construction européenne. Réflexions, références, refus du débat : tables rondes

VayssièreBertrandReflets de la construction européenne. Réflexions, références et refus du débat sur l'Europe : tables rondes. 1. L'adhésion populaire à l'Europe dans le Sud-Ouest, mythe ou réalité ? 2. Quelle place

![["Comprendre pour entreprendre", n° 13] "Mesures Fiscales : la triche sera-t-elle encore possible ?" (Olivier Debat)](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/ut1c/_24871/vignette.jpg)