Notice

La parole politique sur la Toile. De l’iconocitation aux légendes (urbaines) mémétiques

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

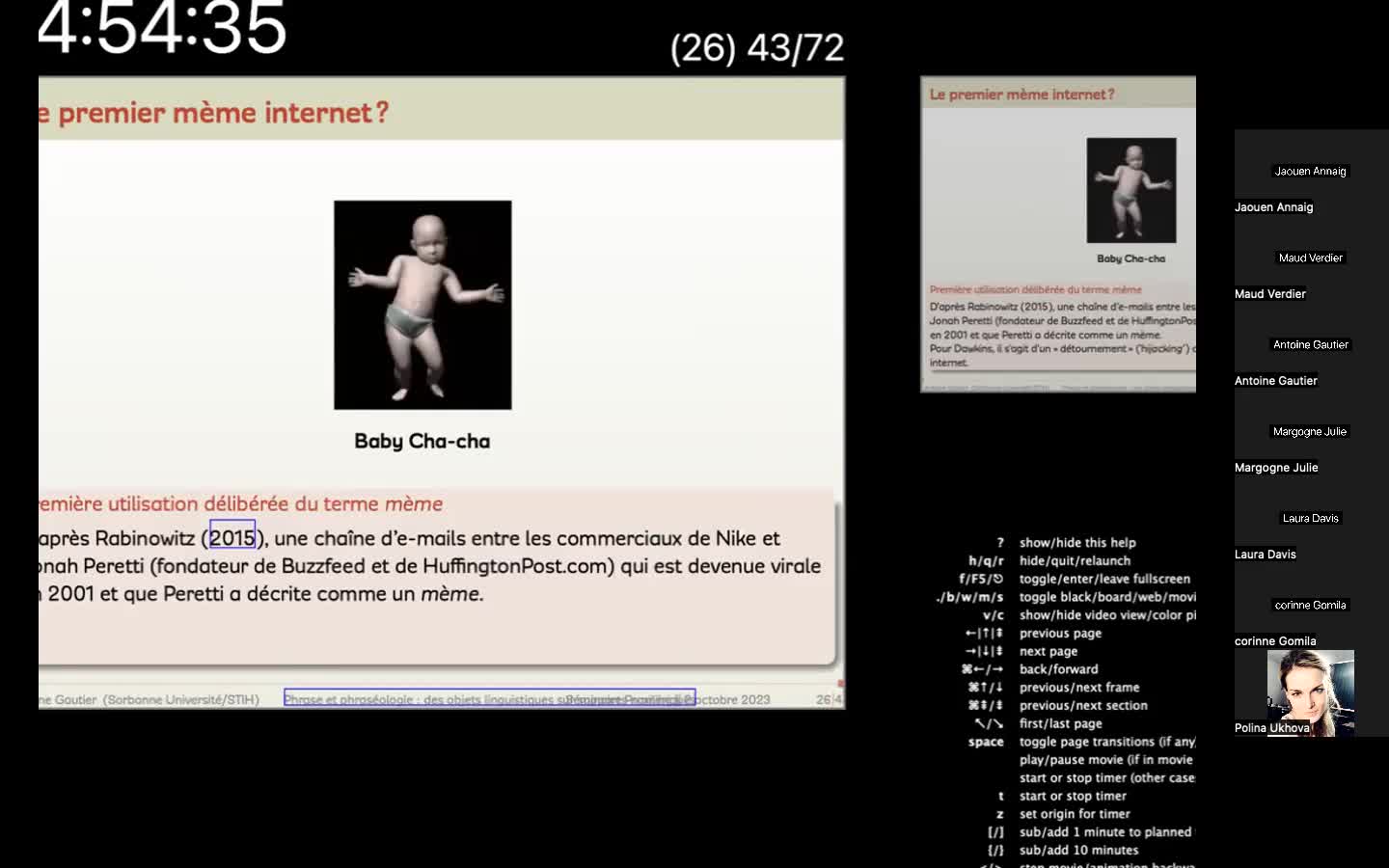

Notre communication a pour objet les propos politiques contenus dans les technographismes diffusés sur la Toile appelés mèmes Internet. Notre objectif est de questionner le statut des paroles citées dans ces messages afin de démontrer que le discours numérique réorganise les formes du discours rapporté, compris d’une manière très ouverte comme « l’ensemble des procédés permettant de signaler, d’introduire un discours, écrit ou oral ou polysémiotique, émis par un énonciateur diffèrent de l’énonciateur principal » (Grossmann 2019). Sur la Toile, ses formes sont reconfigurées et dissolvent sa notion, pour faire apparaître ainsi un nouveau type de discours rapporté natif en ligne. La parole politique y est détachée pour se cantonner dans différents contextes visuels qui la réinterprètent de façon ludique. Ainsi, le vocable discours représenté (désormais DR), proposé d’une part par Alain Rabatel (2013) et d’autre part par Jacqueline Authier-Revuz ( 2020), convient le mieux pour qualifier le phénomène évoqué dans notre communication. Aussi rejoignons-nous la problématique du statut linguistique des énoncés représentés/rapportés dans le contexte numérique, qui a été initiée en France par Marie-Anne Paveau (2017).

L’idée que nous mettons en avant est que les discours représentés en ligne résultent de la conversion numérique des activités discursives sur le web participatif, ce qui a pour effet une iconisation de la citation, c’est-à-dire une utilisation de l’image qui va au-delà de la simple illustration, réoriente l’interprétation des paroles citées et devient véritablement porteuse de sens. Les DR en ligne sont en fait des iconocitations où la fonction du visuel est cruciale. Ainsi, au sens mémétique, citer, c’est-à-dire représenter un acte d’énonciation primaire (rapporté) dans un autre acte d’énonciation (rapportant), veut dire modifier le verbal de départ en touchant au support numérique visuel : la transformation fondamentale repose en effet sur le rôle de celui-ci, qui fonctionne comme un discordanciel, que Laurence Rosier a défini comme « les expressions permettant d’attirer le dire du narrateur (rapporteur) vers le dit du personnage (locuteur dont on rapporte les propos) » (1999 : 153). Rosier estime que les discordanciels « confrontent le discours citant au discours cité » et qu’ils vont toujours « dans le sens d’une actualisation du discours cité ». L’iconocitation mémétique transforme, dans une relation sérielle, la parole de départ et, par un effet d’augmentation, de déformation et de cumul, conduit à la fictionnalisation du dit de départ (Rabatel 2013), ce qui a pour effet de construire un récit fragmenté, véhiculé par les mèmes en relation sérielle, qu’on peut rapprocher d’une légende urbaine ou contemporaine, proche de ce que Jean-Bruno Renard définit comme « un récit anonyme, présentant de multiples variantes, de forme brève, au contenu surprenant, raconté comme vrai et récent dans un milieu social dont il exprime les peurs et les aspirations » (Renard 1999 : 6 ). Ce genre d’histoire brève contient un message implicite, une sorte de morale à laquelle les internautes accordent de l’importance, même si, dans les mèmes, elle est de nature ludique.

Références

Authier-Revuz Jacqueline (2020), La Représentation du Discours Autre : principes pour une description, Berlin/ Boston, De Gruyter, 2020.

Grossmann Francis (2019), « Discours rapporté versus Discours partagé : convergences, différences, problèmes de frontières », Article issu de la conférence donnée au colloque Ci-dit, Bruxelles, 2018. hal-02005379. [consulté le 30 septembre 2022].

PAVEAU Marie-Anne (2017), L’analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques, Paris, Hermann.

RENARD Jean-Bruno (1999), Rumeurs et légendes urbaines, Paris, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?

RABATEL Alain (2003), « Les verbes de perception en contexte d’effacement énonciatif : du point de vue représenté aux discours représentés », Travaux de linguistique 46, 49-88 , https://doi.org/10.3917/tl.046.0049 (consulté le 26 mai 2023).

RABATEL Alain (2013), « La fictionnalisation des paroles et des gestes. Les Années d’Annie Ernaux », Poétique 1, no173, 105-123.

ROSIER Laurence (1999), Le discours rapporté. Histoire, théorie, pratique, Paris, Bruxelles, Duculot.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Dans la même collection

-

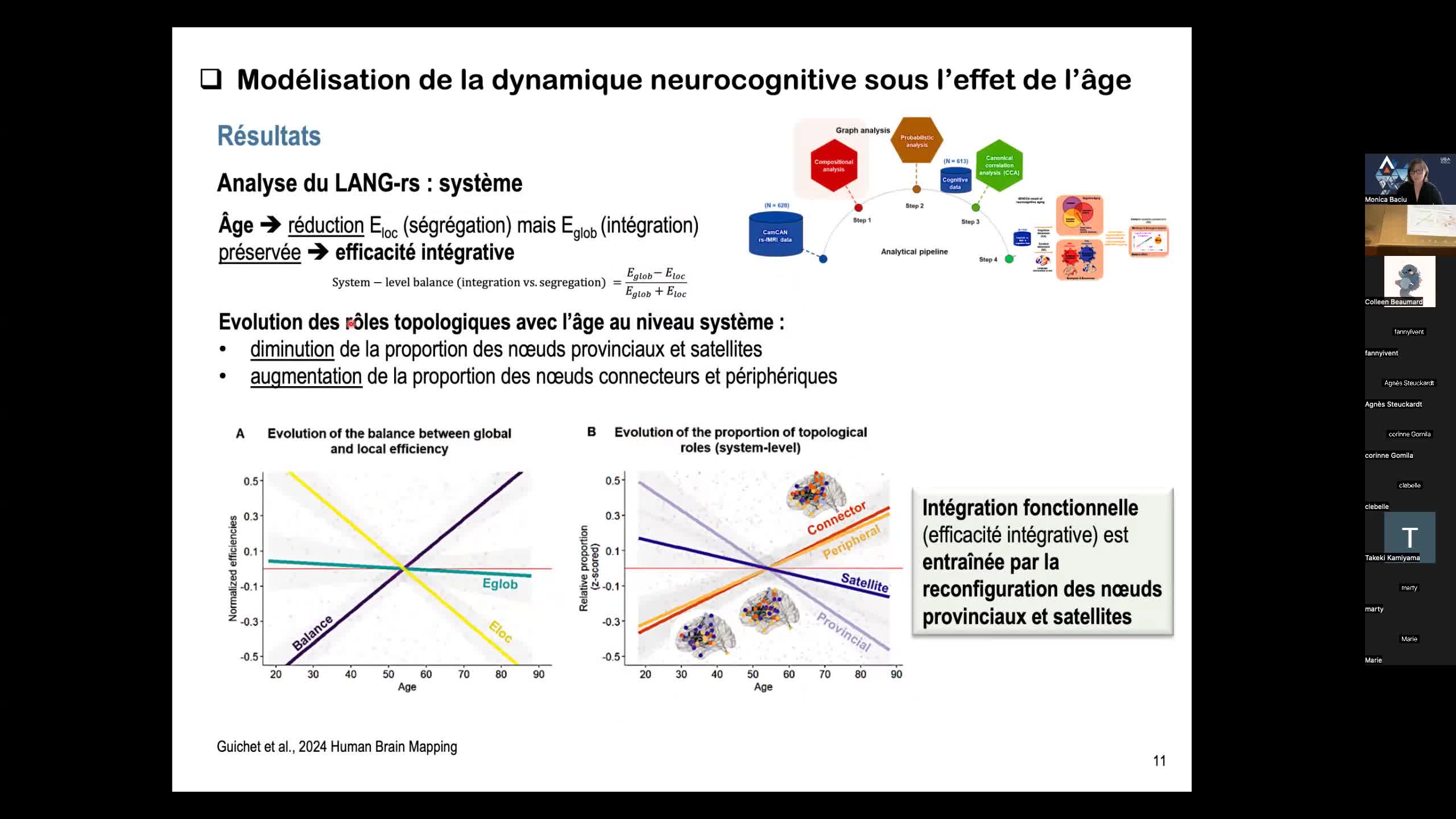

Conférence de Monica BACIU (Laboratoire de Psychologie et Neurocognition UMR CNRS 5105 Université …

BaciuMonicaStratégies et mécanismes neurocognitifs de production lexicale lors du vieillissement normal

-

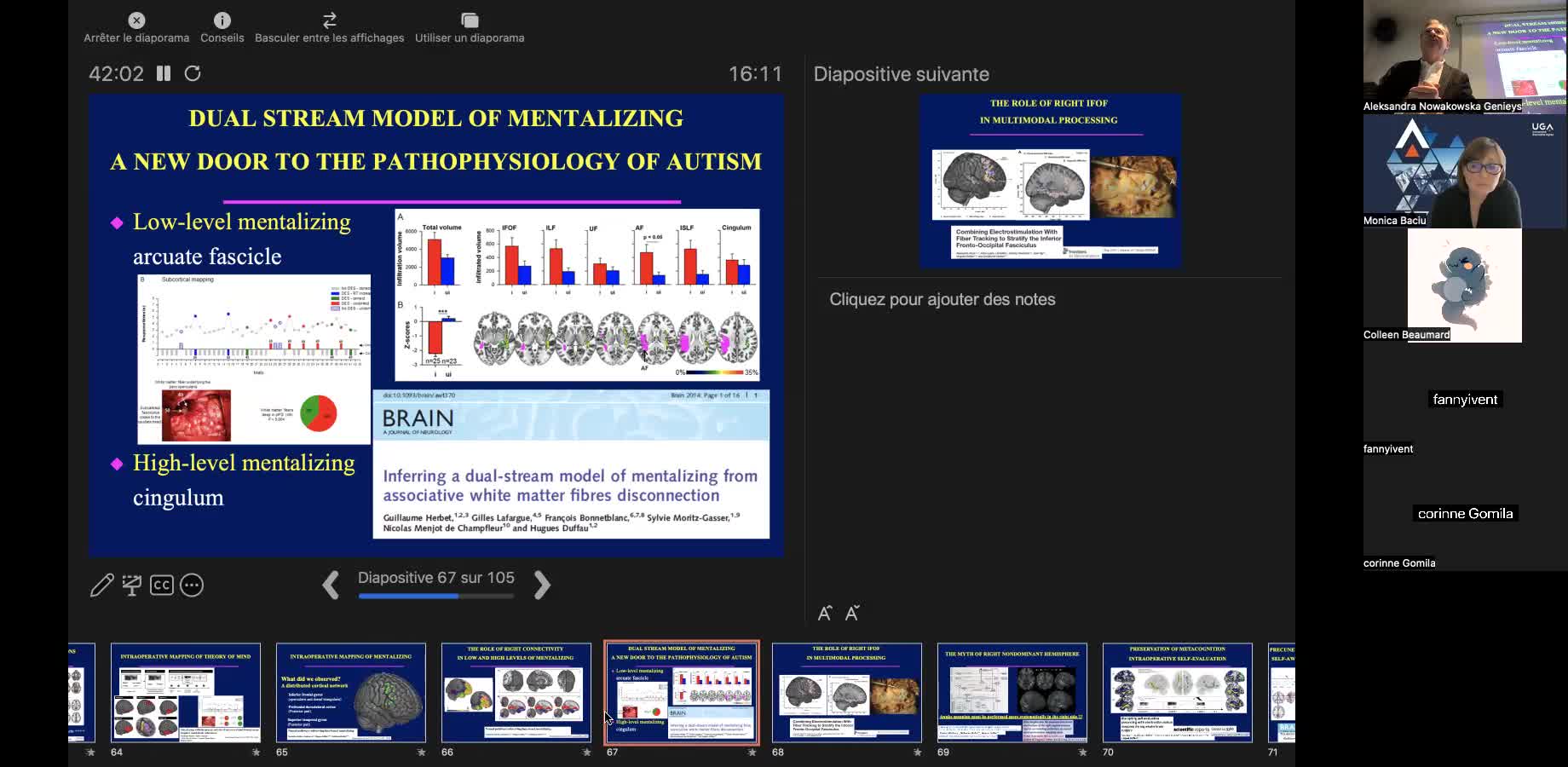

Conférence Pr Hugues Duffau (Chef du service de neurochirurgie du CHU de Montpellier Directeur de …

DuffauHuguesLes bases neurales du mouvement, du langage et de la cognition revisitées: les enseignements de la chirurgie éveillée

-

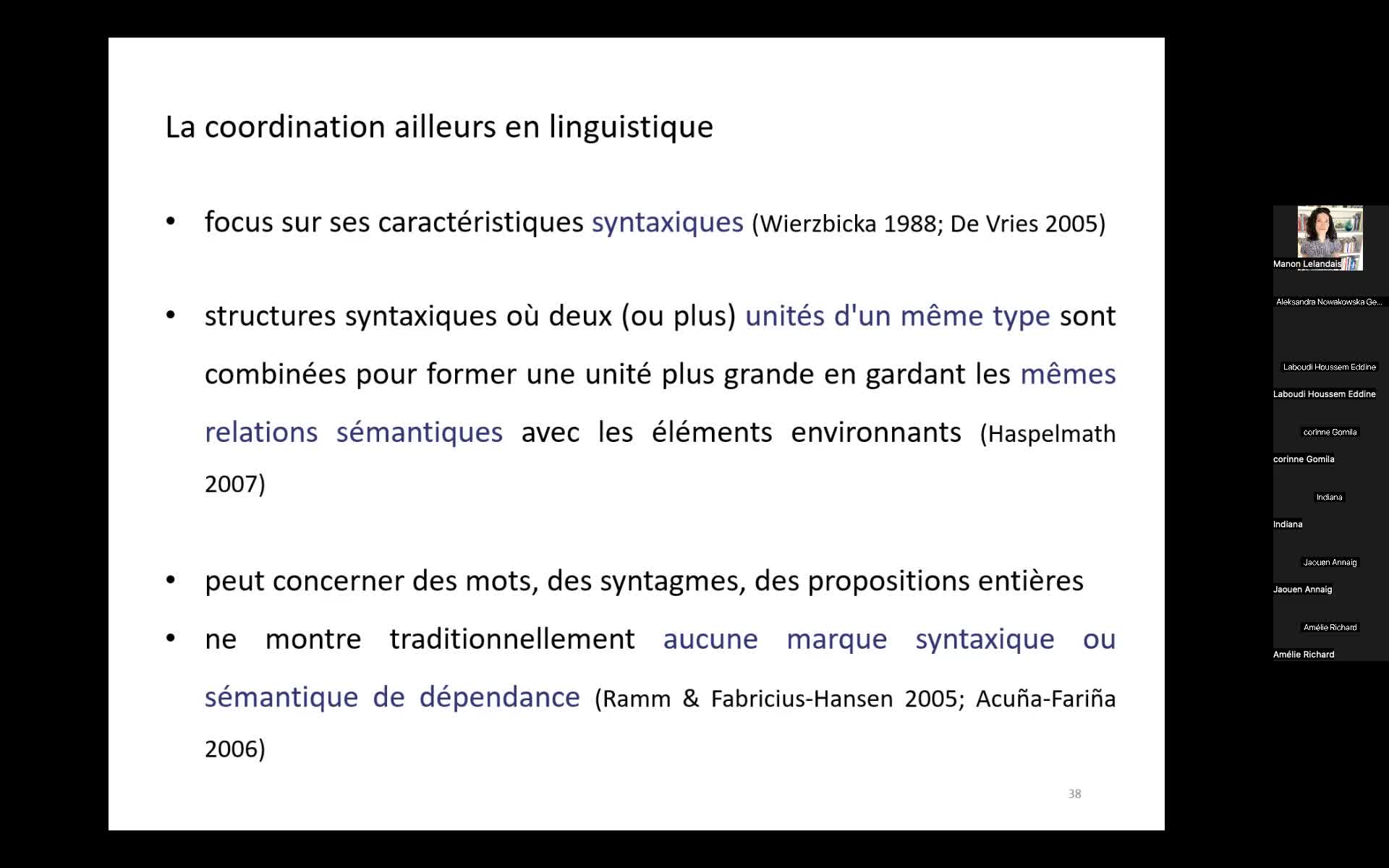

séminaire du 29/01/2024 Manon Lelandais (Université Paris Cité)

LelandaisManonFrontières vocales et gestuelles en parole spontanée : production et perception.

-

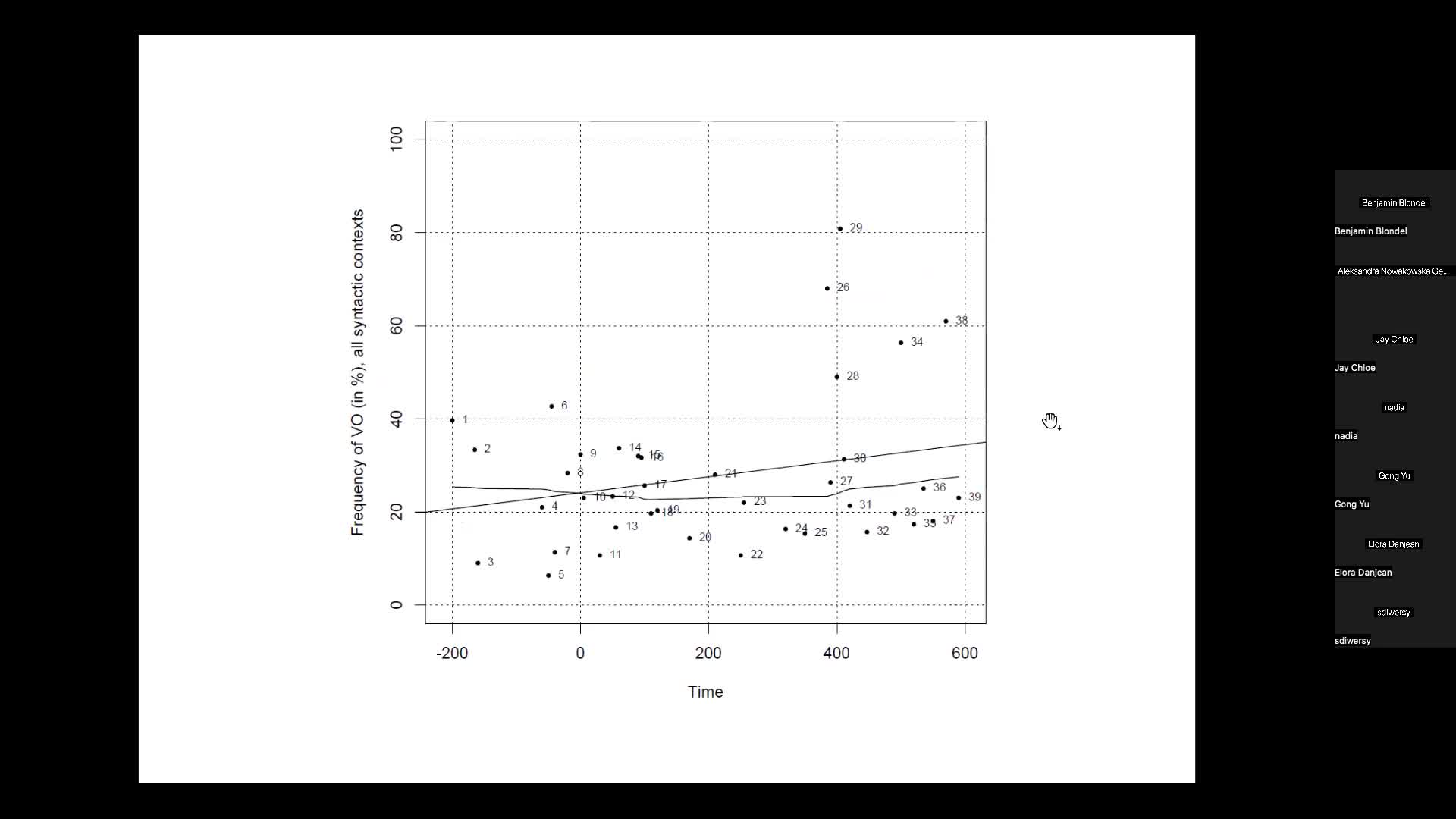

Conférence de Lieven Danckaert (CNRS, Université de Lille, UMR 8163 STL)

DanckaertLievenLa linguistique de corpus et la diachronie du latin

-

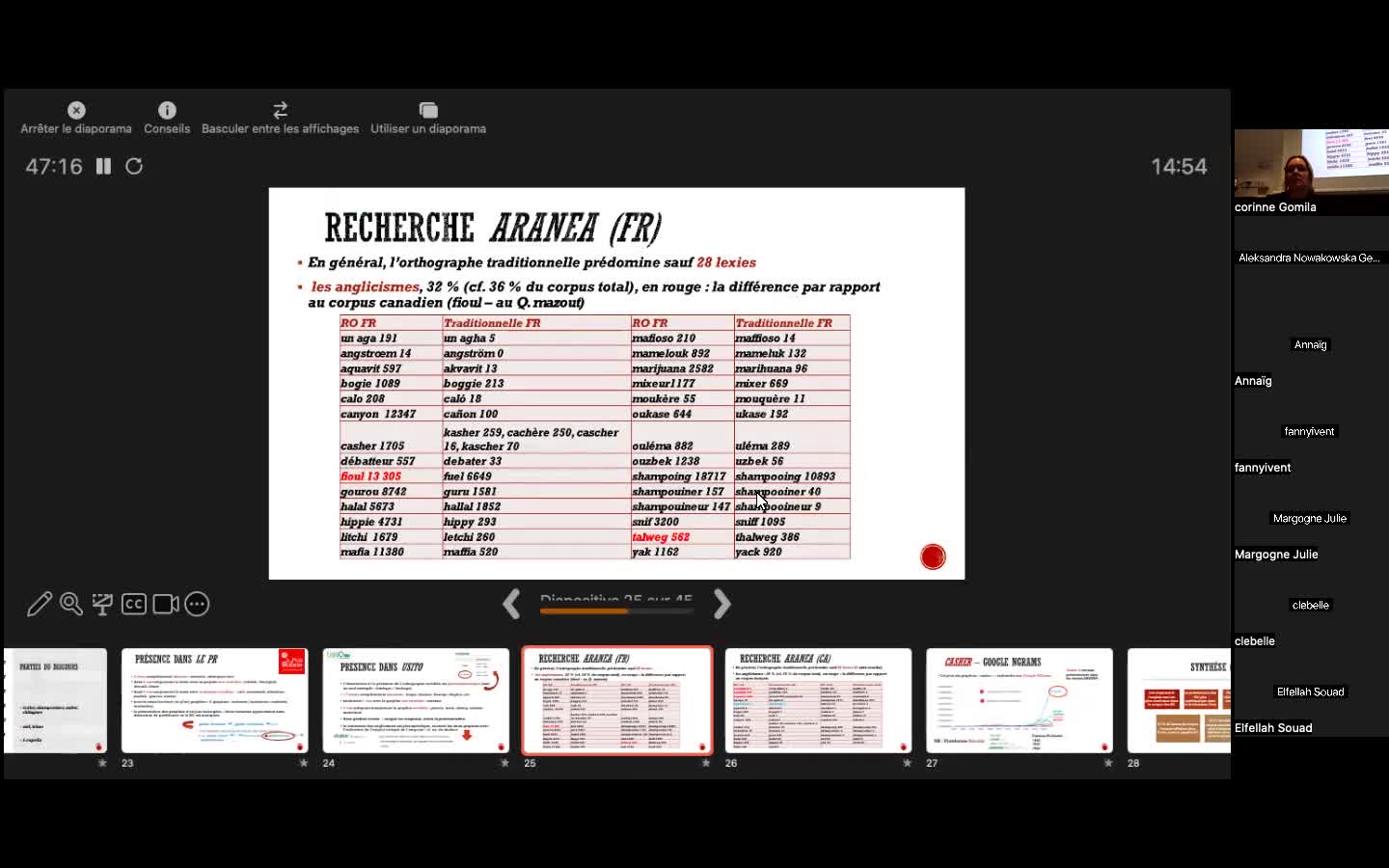

Séminaire de Jan Lazar (Université d’Ostrava, CZ/Université d’Opole, PL) et Radka Mudrochová (Unive…

MudrochovaRadkaLazarJanLes rectifications orthographiques et leur perception dans l’espace francophone : le cas de l’emprunt

-

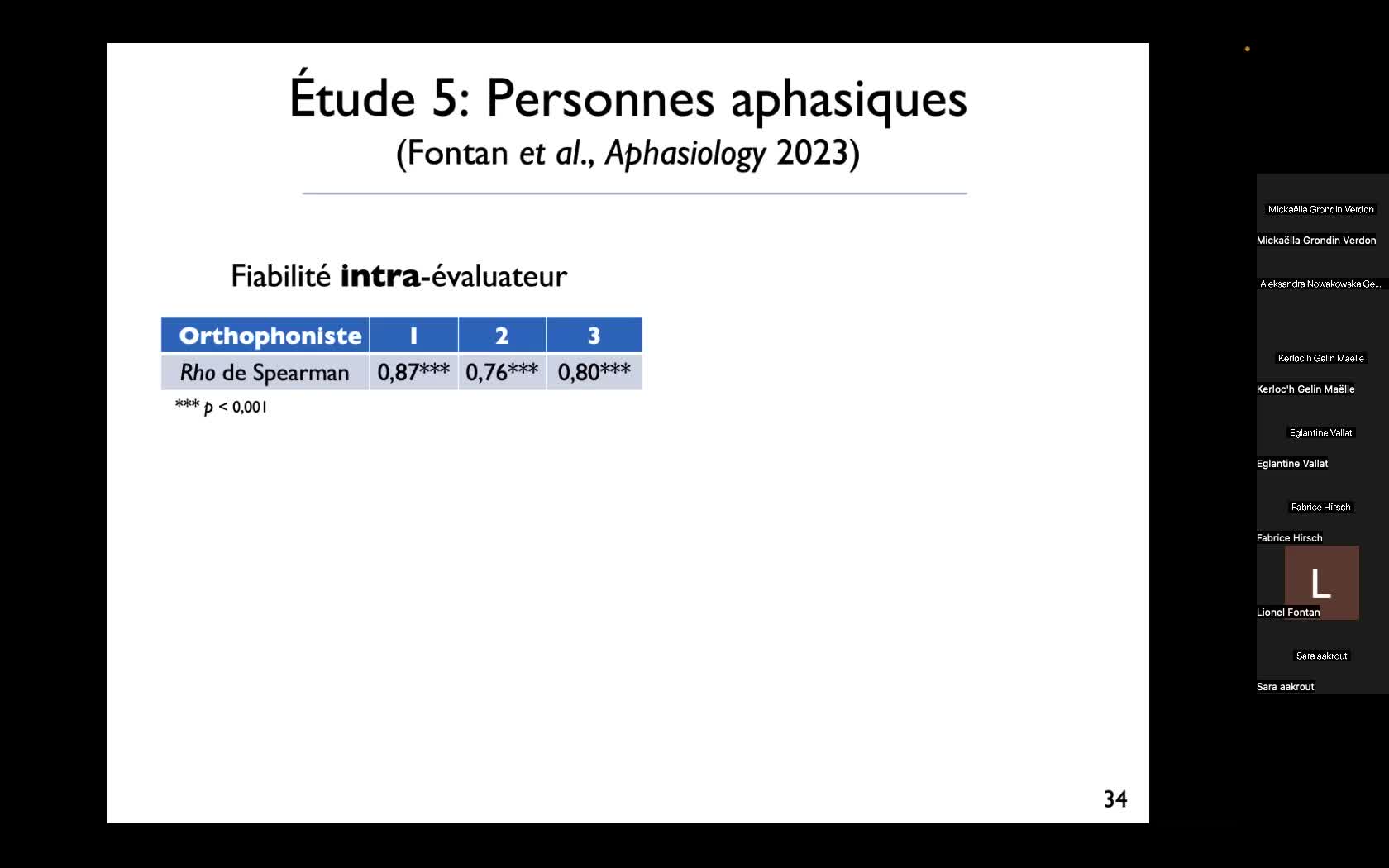

Conférence de Lionel Fontan (Archean Labs, Montauban)

FontanLionelÉvaluation automatique de la fluence de la parole chez des locuteurs atypiques

-

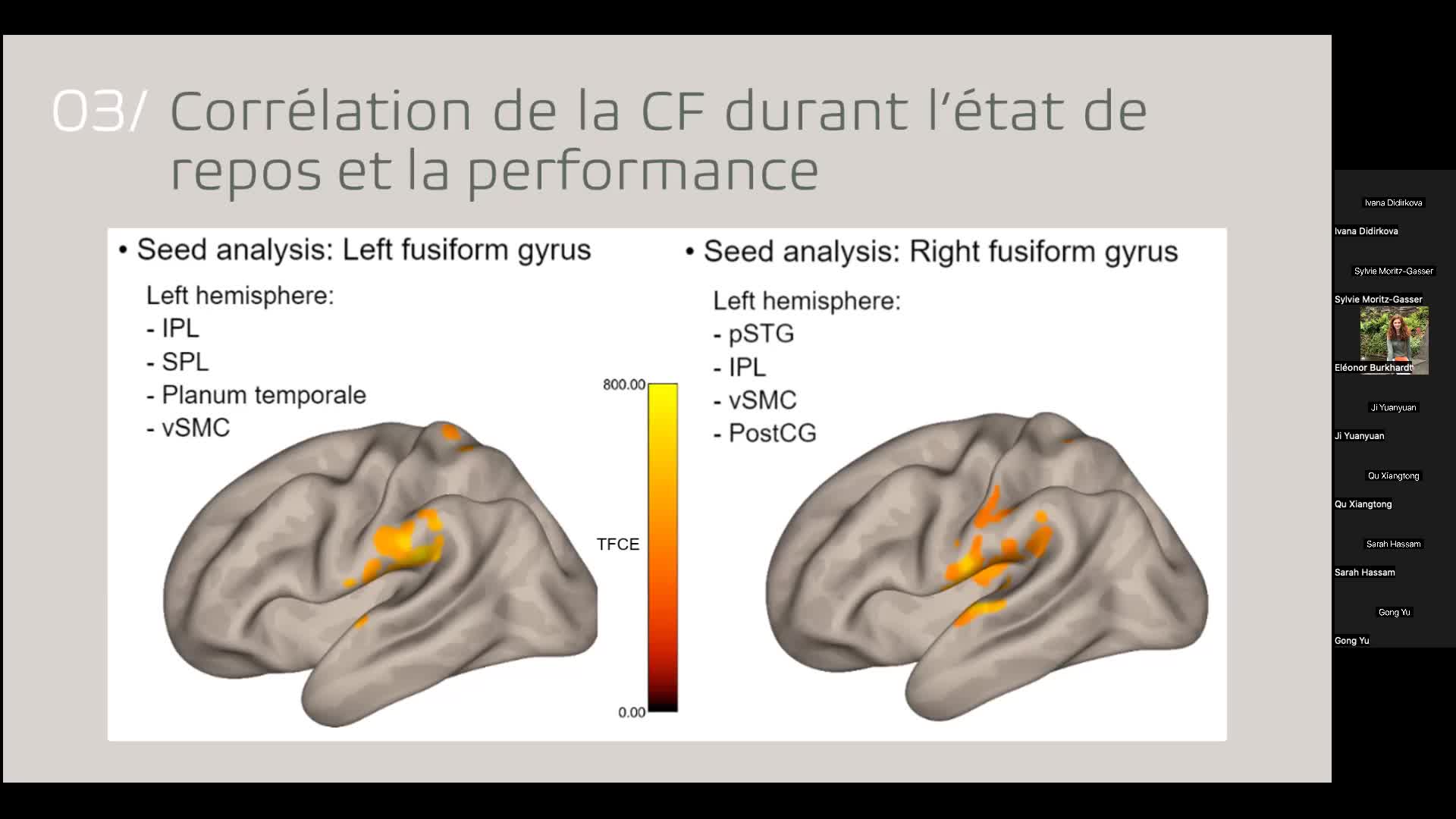

Séminaire de Maëva Michon (University of Oxford)

MichonMaevaTraitement visuel de la parole et prédictions multimodales

-

Conférence d’Antoine Gautier de l’Université Paris Sorbonne

GautierAntoinePhrase et phraséologie : des objets linguistiques sur supports numériques

-

"Le toucher par les mots et par les textes" par Bertrand Verine

Bertrand Verine vient présenter son dernier ouvrage, Le Toucher par les mots et par les textes qui vient d’être publié chez L’Harmattan (2021). Cet ouvrage propose une série de synthèses

-

"Les compostitions de Jean-Baptiste Lully un corpus pour la prosodie française à la fin du XVIIème …

"Les compostitions de Jean-Baptiste Lully un corpus pour la prosodie française à la fin du XVIIème siècle" par Claudia Schweitzer

-

"Déficit phonético-phonologique dans l’aphasie vasculaire : Réflexion sur le rôle des structures sy…

Les locuteurs ayant subi un AVC entrainant une aphasie avec deficit (phonetico-)phonologique realisent, en production orale, des paraphasies qui alterent soit la structure syllabique de leur langue

-

"Motifs séquentiels, motifs hiérarchiques : comment repérer les récurrences qui structurent et cara…

"Motifs séquentiels, motifs hiérarchiques : comment repérer les récurrences qui structurent et caractérisent le discours" par Olivier Kraif (Université Grenoble-Alpes, LIDILEM)