Notice

Séminaire de Jan Lazar (Université d’Ostrava, CZ/Université d’Opole, PL) et Radka Mudrochová (Université Charles de Prague, CZ)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Toutes les langues vivantes sont sujettes à une évolution constante. Cette dynamique se manifeste à différents niveaux : phonétique, morphologique, syntaxique, lexical et orthographique. Alors que certains changements deviennent perceptibles au cours d’une vie, d’autres prennent plus de temps pour s’implanter dans la langue. Le lexique est souvent considéré comme le plus dynamique de ces aspects, mais l’évolution continue touche également l’orthographe. Une étude de l’écriture du français médiéval révèle sa proximité avec la forme orale, les graphèmes correspondant directement aux phonèmes de l’époque. Aujourd’hui, il est rare de trouver un mot en français dont l’orthographe reproduit exactement la prononciation.

Selon Gruaz (2006 : 6), l’orthographe française a stagné depuis Jules Ferry, période où l’uniformité orthographique était une priorité. Toutefois, la nécessité d’une réforme orthographique s’est imposée, menant aux rectifications proposées en 1990 par le Conseil supérieur de la langue française et validées par l’Académie française.

Cette communication se propose de détailler ce récent développement de l’orthographe française, en se concentrant particulièrement sur les mots empruntés. Les rectifications cherchent à corriger des problèmes graphiques significatifs et à éliminer les incertitudes ou incohérences. Une analyse sera menée pour déterminer si les variantes rectifiées sont adoptées par les dictionnaires généraux de la langue française et par les locuteurs natifs. La démarche de recherche se divise en deux phases: premièrement, l’identification des emprunts rectifiés pour établir le corpus, puis l’examen de ces lexies dans des dictionnaires comme le Larousse, le Petit Robert et l’Usito, ce dernier offrant une perspective canadienne pour évaluer la réception des emprunts dans ce contexte. Des outils linguistiques seront ensuite employés pour identifier la variante orthographique prédominante dans l’usage courant. Pour distinguer les variations régionales du français, l’étude s’appuiera sur la famille de corpus Aranea. En conclusion, une synthèse sera réalisée pour établir quelle variante orthographique est la plus répandue.

Bibliographie

Blondet, S., 2002, Orthographe française, Paris, J.-P. Gisserot.

Catach, N., 1971, Orthographe et lexicographie (tome 1 : variantes graphiques, mots latins et grecs, mots étrangers), Paris, Nathan.

Catach, N., 1980, L’orthographe française (Traité théorique et pratique), Paris, Nathan.

Catach, N., 1981, Orthographe et lexicographie (tome 2 : les mots composés), Paris, Nathan.

Catach, N., 1989, Les délires de l’orthographe, Paris, Plon.

Catach, N., 2011, L’orthographe, 10e éd. corr., Paris, Presses universitaires de France.

Colignon, J.-P. 2003, L’orthographe c’est logique !, Paris, Albin Michel.

Coll. Les rectifications orthographiques, Langues et cité, sept. 2006, n. 7., disponible sur http://www.culture.gouv.fr/content/download/93529/841005/file/lc_7_nouv…, consulté le 12.12.2021.

Conseil supérieur de la langue française, 1990, Les rectifications de l’orthographe, Documents administratifs 100. Paris, Direction des Journaux officiels.

Contant, C. – Muller, R., 2009, Les rectifications de l’orthographe du français, Bruxelles-

Québec, Éditions ERPI et De Boeck-Duculot.

Contant, C., 2009, Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée : cinq millepattes sur un nénufar, Montréal, Éditions De Champlain S. F.

Dupriez, D., 2009, La nouvelle orthographe en pratique, Bruxelles, De Boeck/Éditions Duculot.

Mudrochová, R. 2020, La francisation des emprunts à l’anglais d’après l’orthographe rectifiée : son application en français de France et en français québécois. Cahiers de Praxématique, 74, , doi https://doi.org/10.4000/praxematique.6367.

Corpus Aranea : http://unesco.uniba.sk

Dictionnaires : Le Petit Robert, Larousse, Usito

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Dans la même collection

-

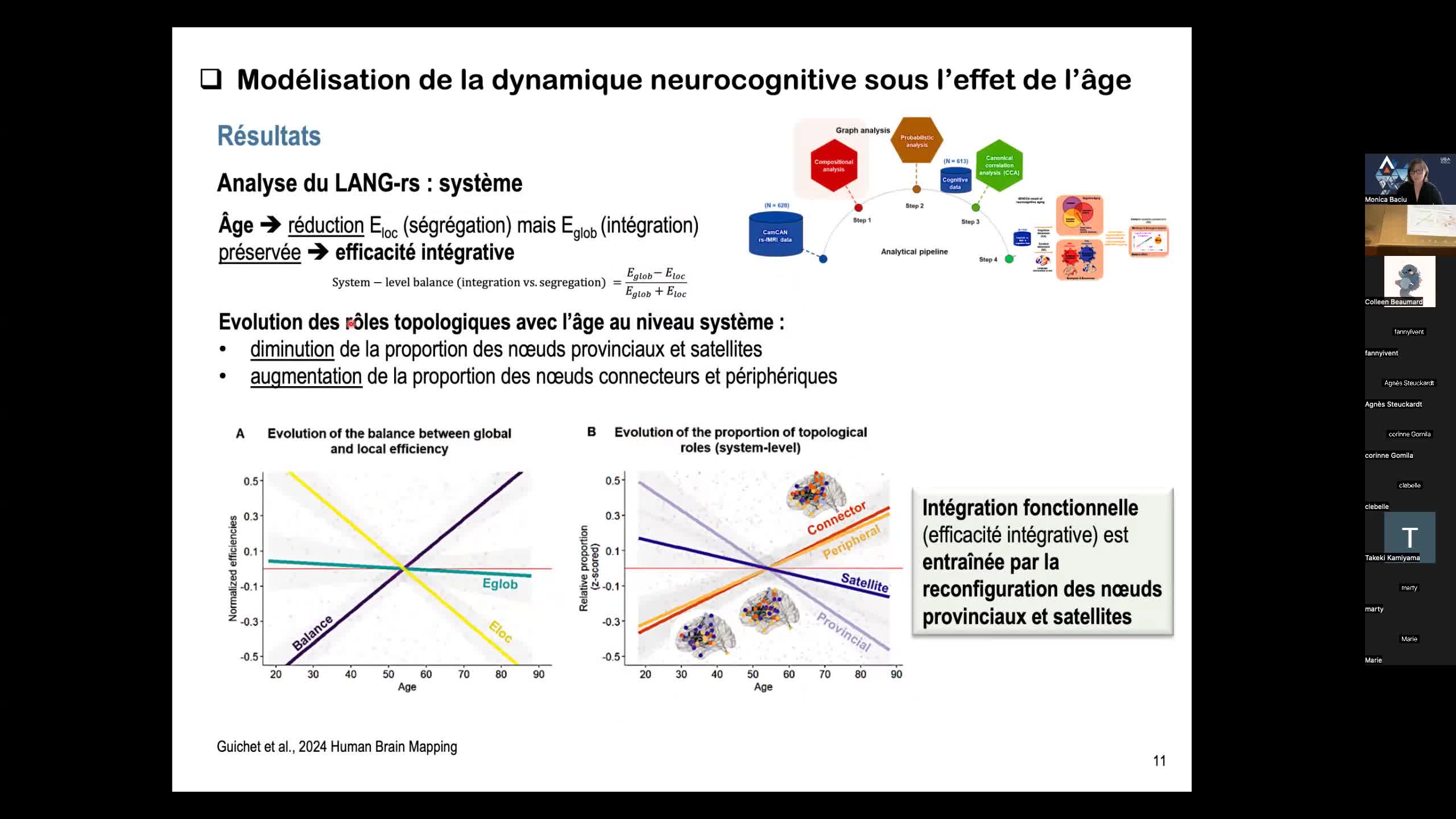

Conférence de Monica BACIU (Laboratoire de Psychologie et Neurocognition UMR CNRS 5105 Université …

BaciuMonicaStratégies et mécanismes neurocognitifs de production lexicale lors du vieillissement normal

-

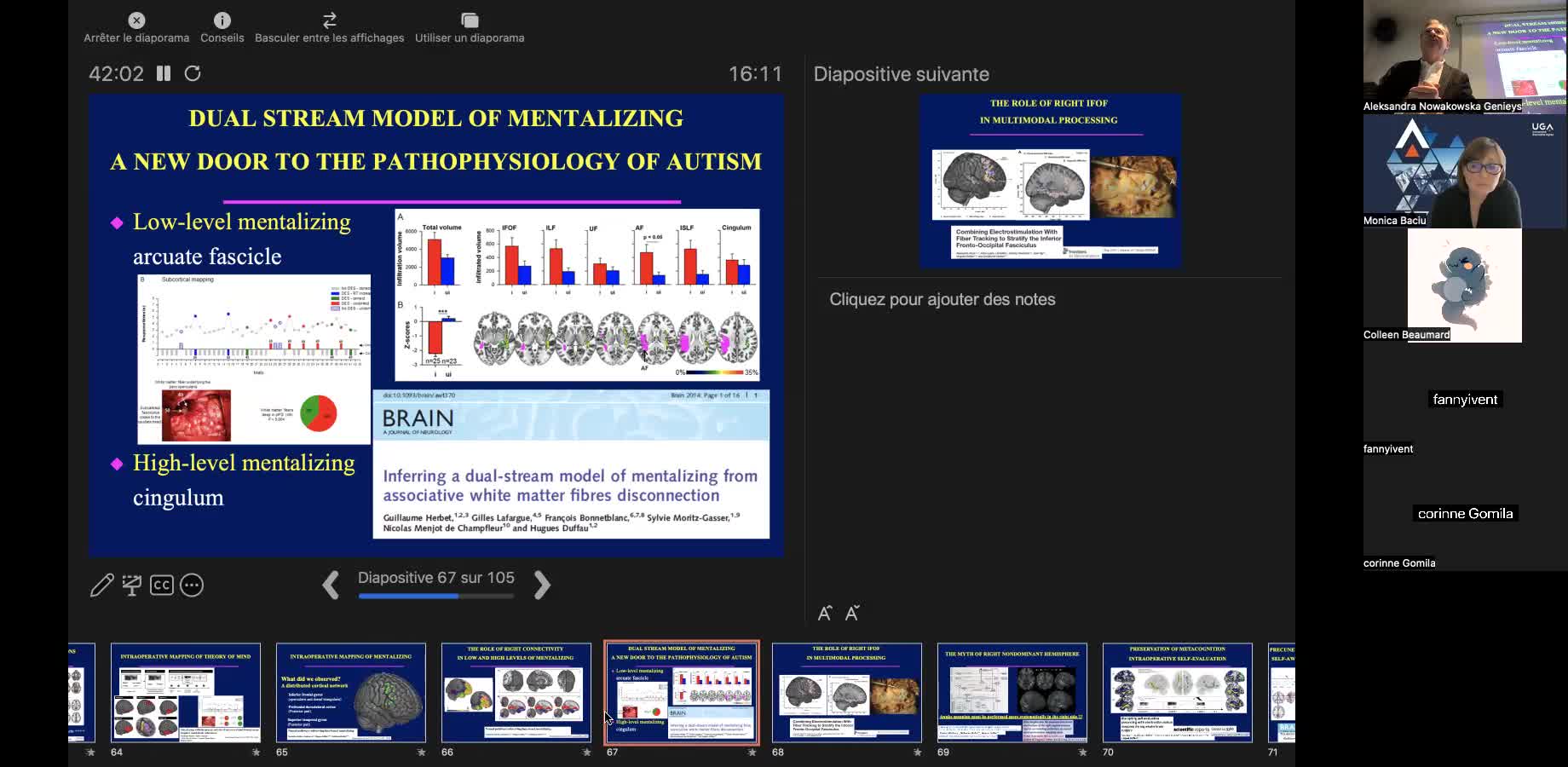

Conférence Pr Hugues Duffau (Chef du service de neurochirurgie du CHU de Montpellier Directeur de …

DuffauHuguesLes bases neurales du mouvement, du langage et de la cognition revisitées: les enseignements de la chirurgie éveillée

-

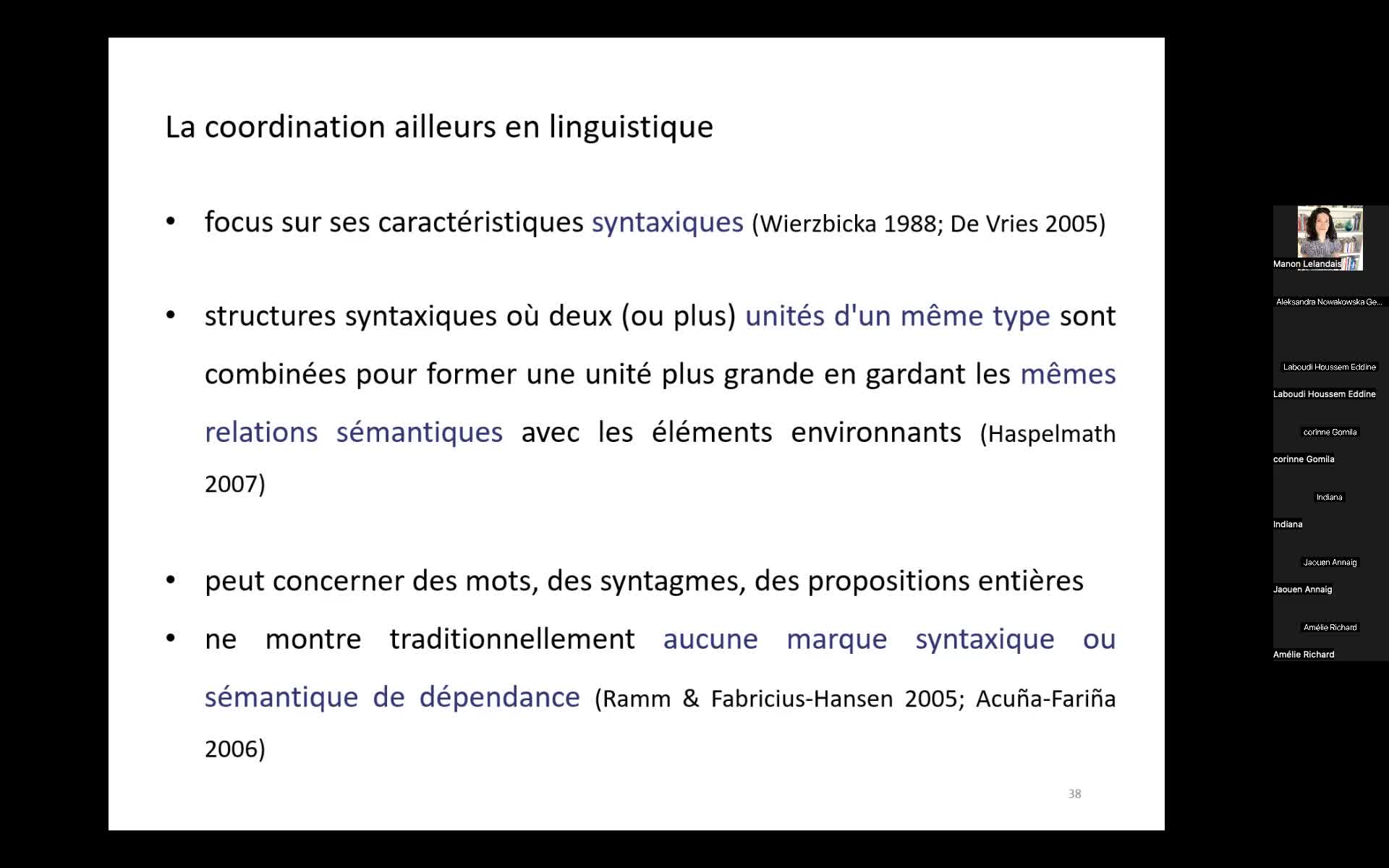

séminaire du 29/01/2024 Manon Lelandais (Université Paris Cité)

LelandaisManonFrontières vocales et gestuelles en parole spontanée : production et perception.

-

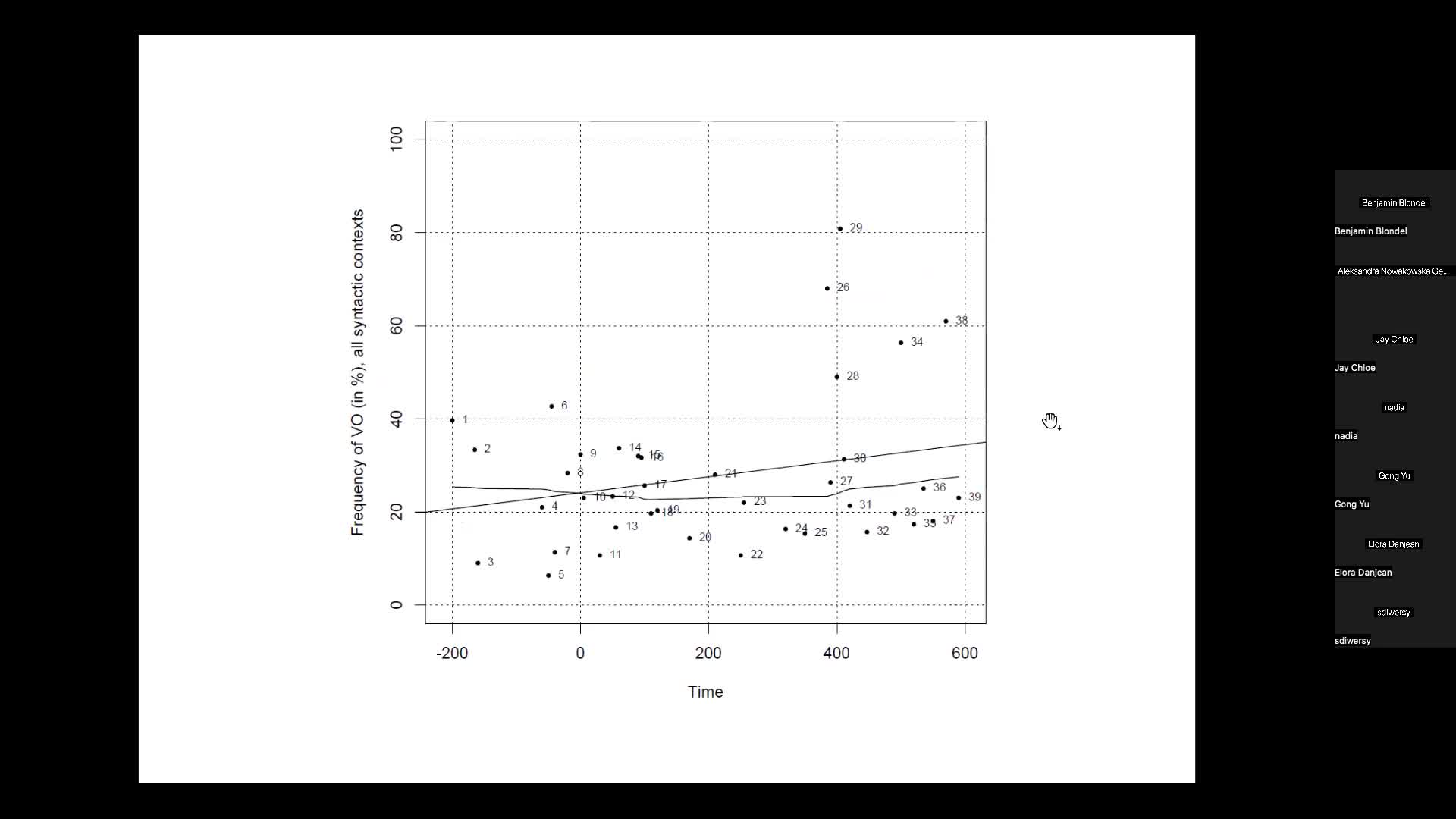

Conférence de Lieven Danckaert (CNRS, Université de Lille, UMR 8163 STL)

DanckaertLievenLa linguistique de corpus et la diachronie du latin

-

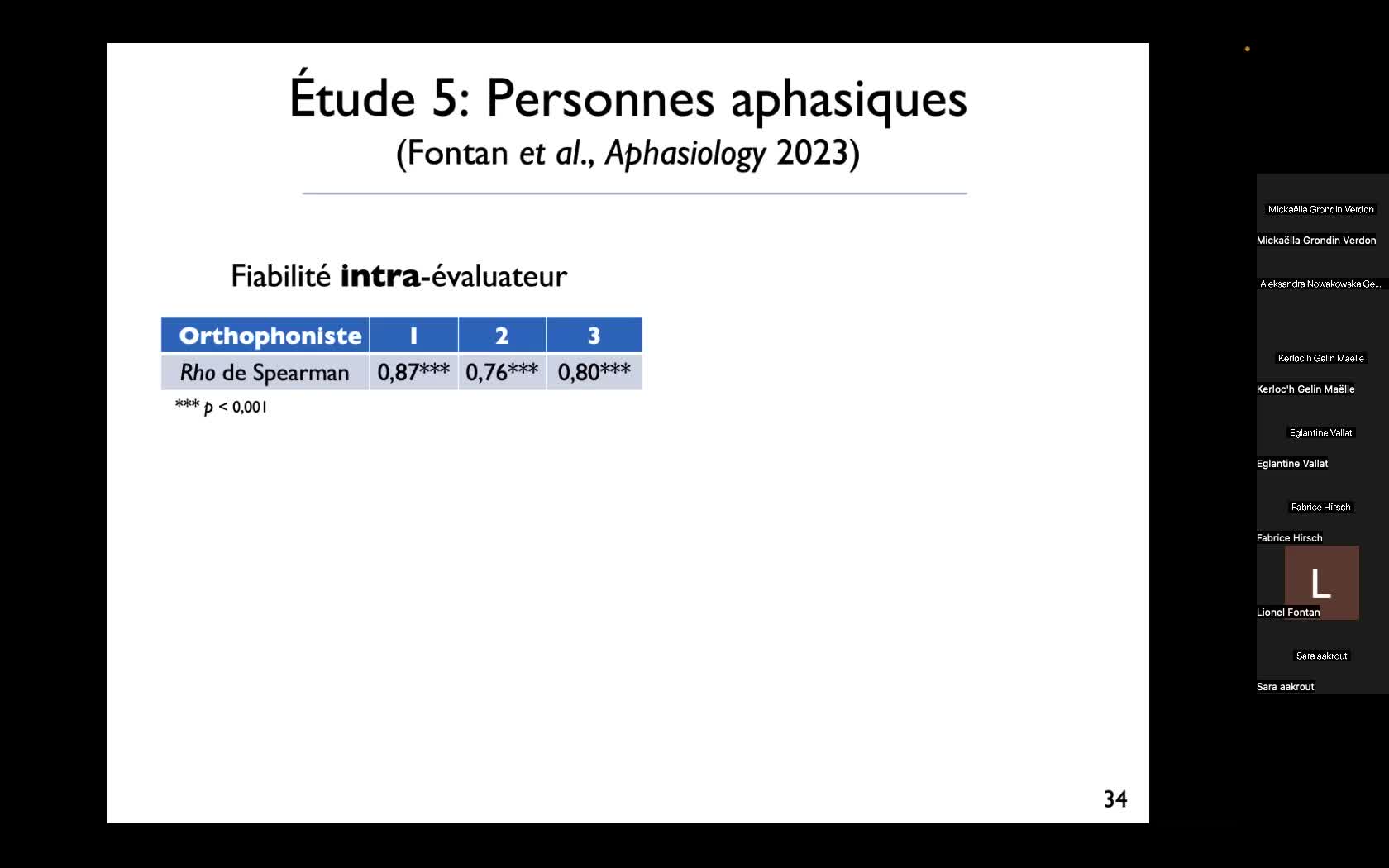

Conférence de Lionel Fontan (Archean Labs, Montauban)

FontanLionelÉvaluation automatique de la fluence de la parole chez des locuteurs atypiques

-

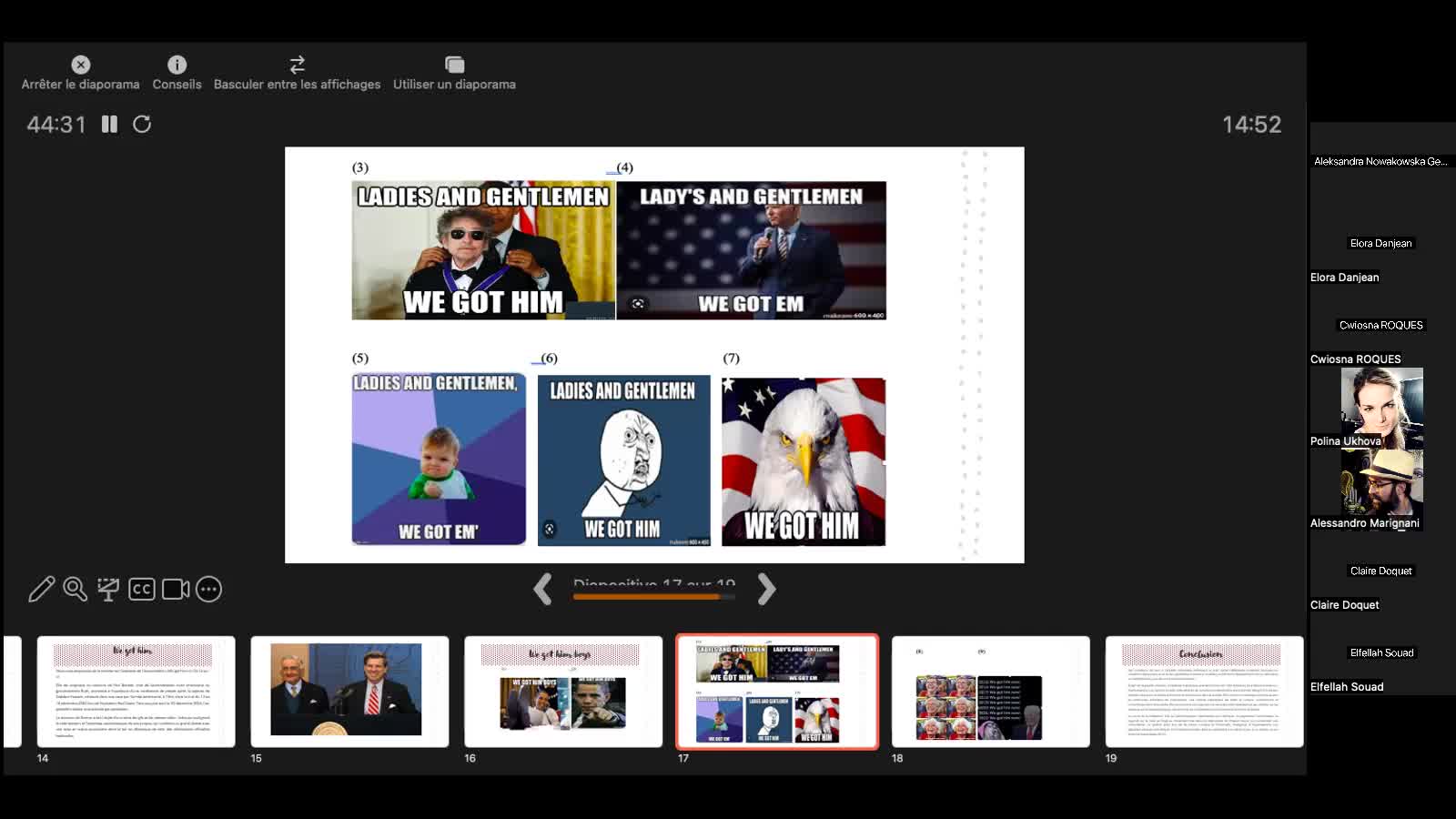

La parole politique sur la Toile. De l’iconocitation aux légendes (urbaines) mémétiques

BiardzkaElżbietaLa parole politique sur la Toile. De l’iconocitation aux légendes (urbaines) mémétiques

-

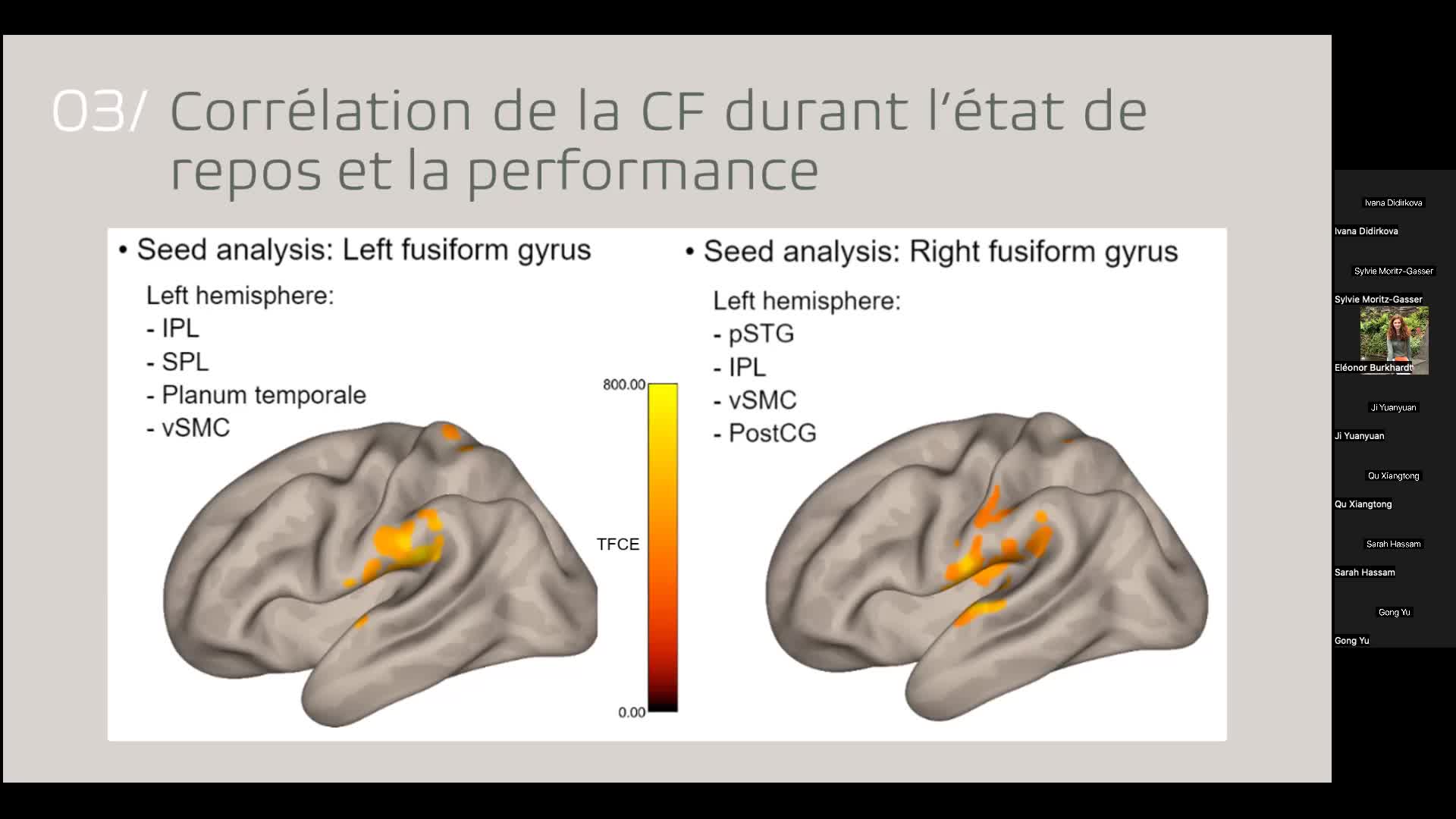

Séminaire de Maëva Michon (University of Oxford)

MichonMaevaTraitement visuel de la parole et prédictions multimodales

-

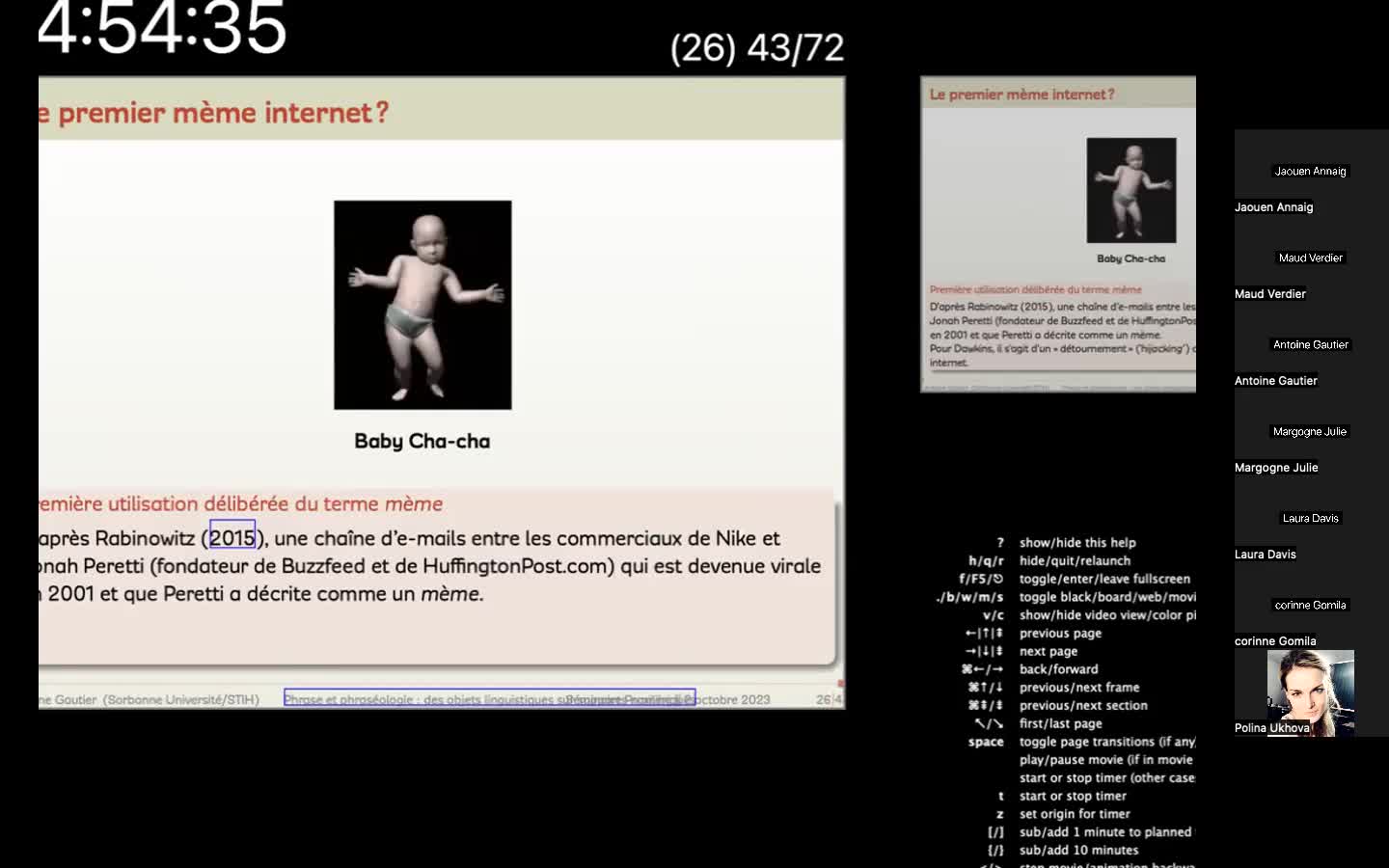

Conférence d’Antoine Gautier de l’Université Paris Sorbonne

GautierAntoinePhrase et phraséologie : des objets linguistiques sur supports numériques

-

"Le toucher par les mots et par les textes" par Bertrand Verine

Bertrand Verine vient présenter son dernier ouvrage, Le Toucher par les mots et par les textes qui vient d’être publié chez L’Harmattan (2021). Cet ouvrage propose une série de synthèses

-

"Les compostitions de Jean-Baptiste Lully un corpus pour la prosodie française à la fin du XVIIème …

"Les compostitions de Jean-Baptiste Lully un corpus pour la prosodie française à la fin du XVIIème siècle" par Claudia Schweitzer

-

"Déficit phonético-phonologique dans l’aphasie vasculaire : Réflexion sur le rôle des structures sy…

Les locuteurs ayant subi un AVC entrainant une aphasie avec deficit (phonetico-)phonologique realisent, en production orale, des paraphasies qui alterent soit la structure syllabique de leur langue

-

"Motifs séquentiels, motifs hiérarchiques : comment repérer les récurrences qui structurent et cara…

"Motifs séquentiels, motifs hiérarchiques : comment repérer les récurrences qui structurent et caractérisent le discours" par Olivier Kraif (Université Grenoble-Alpes, LIDILEM)