Notice

Vers une (re)connaissance de l'hydrodiversité fluviale : caractérisation, inventaire et évaluation des services rendus -Etude de cas dans les bassins de la Garonne et de la Loire

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

5ecolloque des Zones Ateliers – CNRS

2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers

SESSION 7 -Trajectoires des hydrosystèmes,entre artificialisation et renaturation

Vers une (re)connaissance de l'hydrodiversité fluviale : caractérisation, inventaire et évaluation des services rendus -Etude de cas dans les bassins de la Garonne et de la Loire (ZA PYGAR/ ZA Loire)

Nathalie Carcaud ∗ 1,2, Philippe Valette ∗† 3, Coralie Dotto ∗ ‡ 4

1 Agrocampus Ouest– Ministère de l’Agriculture, del’Agroalimentaire et de la Forêt, Institut supérieur des sciences agronomiques,agroalimentaires, horticoles et du paysage – Centre de Rennes 65, rue de St Brieuc - CS 84215 - 35042 Rennescedex, France

2 Espaces et SociétésZAL – Agrocampus Ouest – France

3 GEODE UMR 5602 CNRSZA PYGAR – Centre National de la Recherche Scientifique- CNRS, CNRS – France

4 Agrocampus Ouest– Ministère de l’Agriculture, del’Agroalimentaire et de la Forêt, Institut supérieur des sciences agronomiques,agroalimentaires, horticoles et du paysage – France

Résumé

Aujourd’hui, la (re) connaissance de la biodiversité et de la géodiversitéest acquise, tel n’est pas le cas de la diversité des formes liées aux cours d’eau (ici nommée hydrodiversité). Partant de ce constat, en quoi est-il pertinent de lancer une recherche sur la diversitédes paysages fluviaux (hydrodiversité) ?

Les travaux conduitsces dernières années par les chercheurs en SHS montrent une co-construction ancienne des paysagesfluviaux dans une interface entre faits de Nature et projets des sociétés. Dans ce cadre, l’hydrosystème fluvialest abordé comme un paysage construit (dimension longitu-dinale, transversale et verticale) dans une épaisseurtemporelle et selon une trajectoire dynamiquequi conduit les spécialistesde l’environnement à parler d’anthroposystème (C. Lévêque, 2003), d’hybride (B. Latour, 1991), de nature artefact(C. et G. Bertrand, 2014), ou d’hydrausystème(L. Lespez et al., 2017). Toutes ces considérations invitent às’éloigner du mythe du désamé- nagement, de la restauration de la nature enfouie sous l’anthropisation et de l’état de référence (J.-M. Carozza, à paraître).

Dans le même temps on constate, l’existence d’archétypes déshumanisés de représentation des rivières avec des cours d’eau considérés comme de simplessupports de projets ou de décors. Ces archétypes sont parfois projetés dans le cadre de travaux de restauration/renaturation au risquede conduire à une uniformisation des paysages fluviaux tout en produisant une multiplication des controversespatrimoniales (Nature/culture).

Des expériences éclairantes sont d’ores et déjà là pour offrirune meilleure connaissance de l’hydrodiversité, à l’image des thèses de géographie récentes conduitessur de grands hydrosys- tèmes comme la Garonne(M. David, 2016 et S. Lescure,2015) et le Cher (A. Vayssière, 2018) oudes petits cours d’eau en Ile de France (M. Jugie, 2018), en Normandie (A. Beauchamp, 2018), en Pays-de-la-Loire (G. Paysant, 2019) ou dans les Pyrénées (J. Blanpied, 2019). A l’image également de projets collectifs comme par exemple: Loire et Garonne : ”la rivièreaménagée” et ”Territoires de l’eau” (V. Serna),l’Observatoire des paysages de la Garonne(P. Valette), la Route des crues de la Vézère(J.Linton). Mais ces connaissances sont encore souvent trop fractionnées.

Dans ce projet attaché à une meilleure caractérisation et valorisation de l’hydrodiversité flu- viale, l’espace laboratoire retenu correspond aux bassinsversants de la Garonne et de la Loire.

3 objectifs principaux sont visés:

1/ préciser ce que recouvre la notion d’hydrodiversité fluviale,

2/ comme pour l’inventaire général du patrimoine culturel, il s’agit de " recenser, étudier et faire connaître les élémentsdu patrimoine " fluvial " qui présentent un intérêt ",

3/ proposer un premierrecensement des services rendus.

Les attendus de ce travail sont de : qualifier et donner à connaître l’hydrodiversité, sensibiliser à la diversité, apporter une aide à la décision.

Dans ce contexte, l’hydrodiversité fluviale est pensée comme un bien commun et un objet intégrateur, mobilisable dans des démarches de concertation. Elle est envisagée dans une logiquede projet et donc susceptible de venir en appui des projets de transformation des paysagesfluviaux, afin d’éviter leurs banalisations.

--

Programme et recueil des résumés à télécharger dans l'onglet documents ci-dessus.

Toutes les informations sur le site du colloque :

https://20ans-rza.sciencesconf.org/resource/page/id/5

Dans la même collection

-

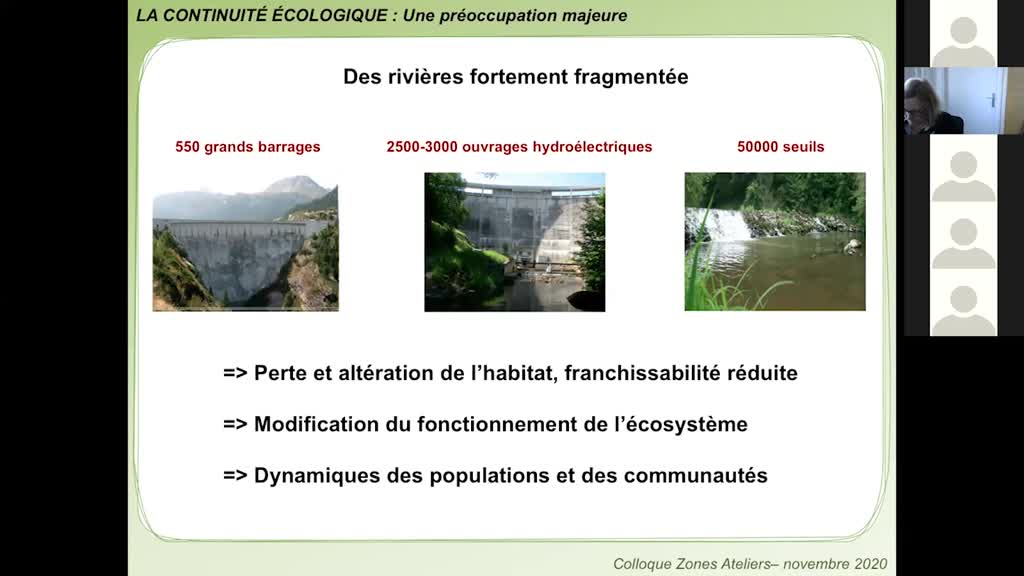

Développement d'un indice génétique de fragmentation des habitats aquatiques : de la théorie à un o…

SESSION 7 -Trajectoires des hydrosystèmes,entre artificialisation et renaturation

-

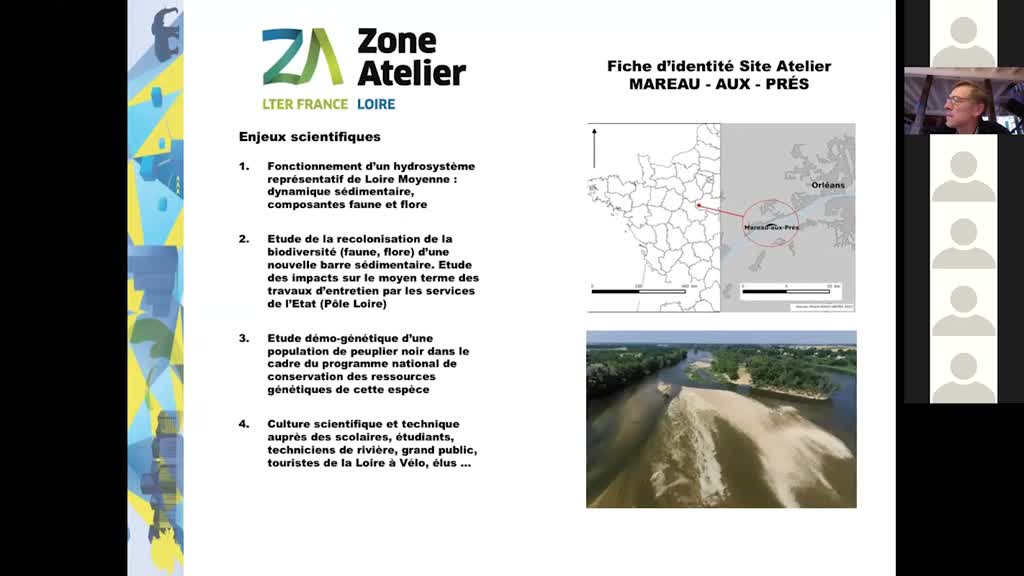

Travaux d'entretien et conséquences sur la biodiversité en Loire moyenne : principaux résultats du …

SESSION 7 -Trajectoires des hydrosystèmes,entre artificialisation et renaturation

-

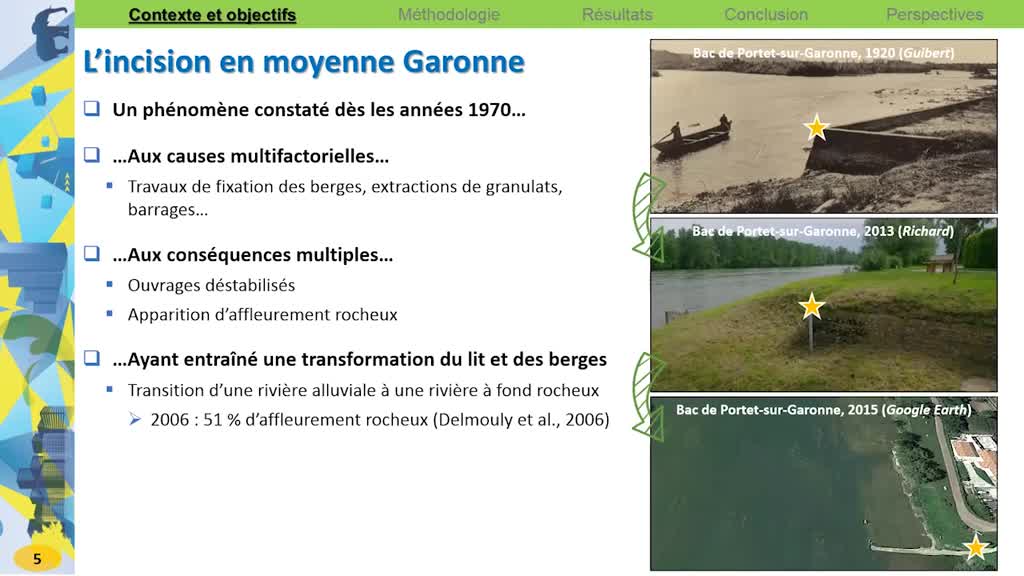

Ajustements géomorphologiques et formation de seuils rocheux en moyenne Garonne sous l'effet des ex…

SESSION 7 -Trajectoires des hydrosystèmes,entre artificialisation et renaturation

-

Mise à profit d'un observatoire des lacs dans le cadre de la Zone Atelier Arc Jurassien pour l'étud…

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers SESSION 7 -Trajectoires des hydrosystèmes,entre artificialisation et renaturation Mise à

-

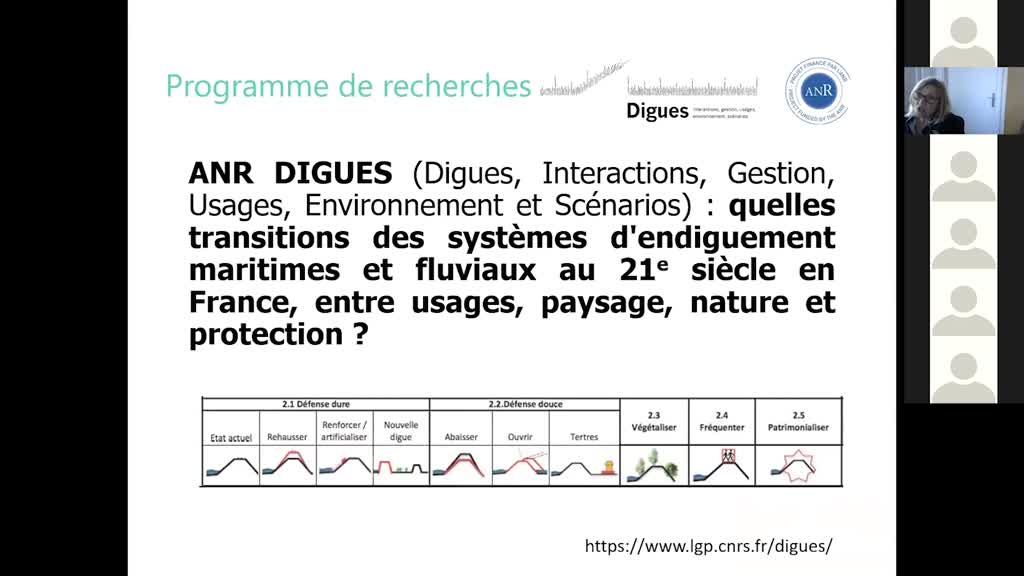

Trajectoires des systèmes d'endiguement.Le cas d'une levée ligérienne de milieu rural

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers

-

Session 8 : Communications posters

SESSION 8 - Nature en ville, trajectoires des socio-écosystèmes urbains

-

Session 7 : Communications posters

SESSION 7 : trajectoires des hydrosystèmes, entre artificialisation et renaturation