Notice

Le Symbolisme entre Décadence et Surréalisme / François-Charles Gaudard

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Le Symbolisme entre Décadence et Surréalisme / François-Charles Gaudard, in "Autour d'Ariane et Barbe-Bleue. Le symbolisme entre théâtre et opéra : dramaturgie et esthétique", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse-Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 9 avril 2019.

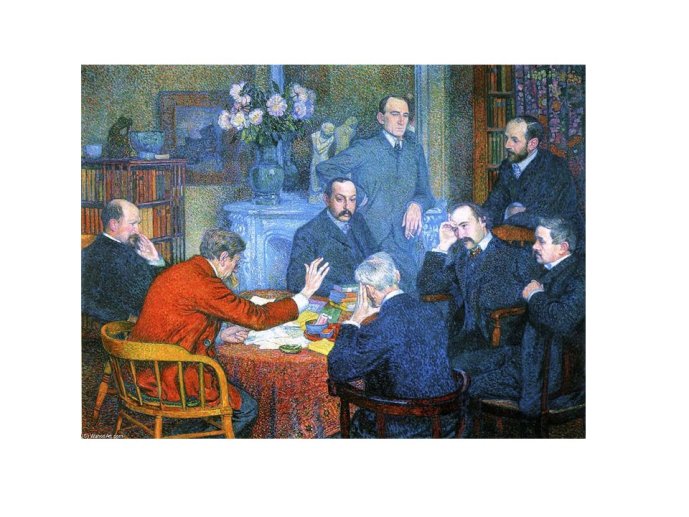

Le Symbolisme en tant qu’école n’ayant duré officiellement que le temps d’une décennie (1895-1905), il fut cependant un mouvement de plus grande longévité, largement suivi, de portée européenne, proposant aux auteurs et aux artistes un espace d’expérimentation plutôt qu’une application doctrinaire. À travers lui, une nouvelle sensibilité déjà développée en amont persisterait en aval, entre Décadence romantique et Surréalisme. Les limites de l’École symboliste n’ont pas empêché un développement théorique. Maeterlinck a déployé une réflexion dramaturgique qui reconfigure la fonction du personnage sur scène, interface symbolique d’un« personnage sublime », invisible et silencieux, évoluant entre les mots sur « l’autre scène », celle de l’inconscient. Cette nouvelle proposition n’est pas sans poser de profondes difficultés lorsqu’il s’agit de passer à l’opéra où la charge lyrique semble aller dans la direction opposée du silence.

La présente saison du Théâtre du Capitole est largement marquée par la littérature symboliste : Bruges-la-morte de Rodenbach (alias La Ville Morte), Ariane et Barbe-Bleue de Maeterlinck, L’après-midi d’un faune de Mallarmé. On peut y rattacher sans distorsion la partie mythologique de l’Ariane à Naxos de Hofmannsthal, bien que ce dernier émarge mieux du côté du symbolisme avec La Femme sans ombre. Pour achever ce tableau, il faudrait encore compléter cette liste par quelques incontournables debussystes (Pelléas et Mélisande de Maeterlinck, Le Martyre de Saint Sébastien de Gabriele d’Annunzio) et des jalons internationaux : la Salomé de Wilde qui inspire Strauss, la Iris d’Illica et de Mascagni, la Francesca da Rimini de Zandonai d’après d’Annunzio... Ce florilège est loin d’être exhaustif mais il révèle l’une des premières difficultés à parler de la tendance symboliste dans l’histoire de l’opéra : elle est de nature si diversifiée qu’elle ne permet pas de rassembler ses rejetons en un corpus homogène.

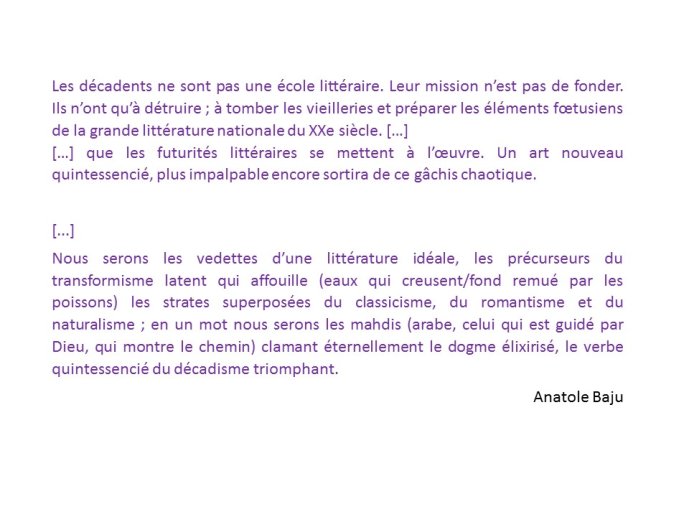

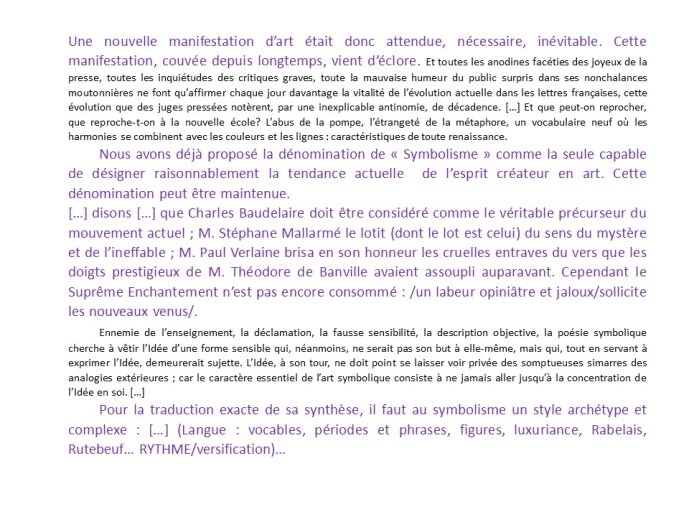

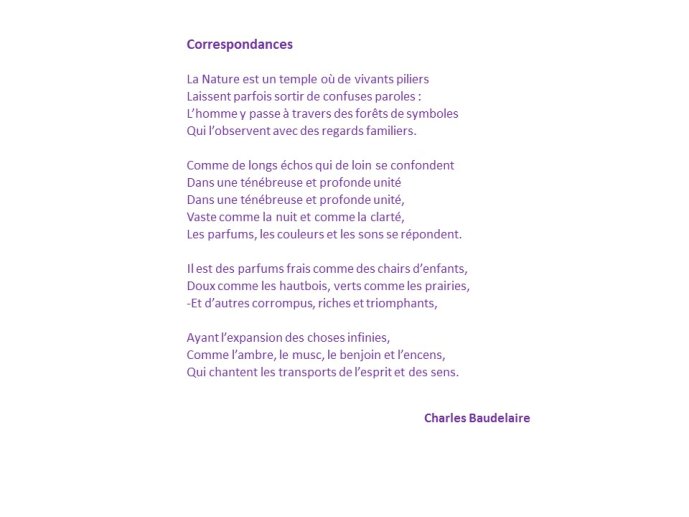

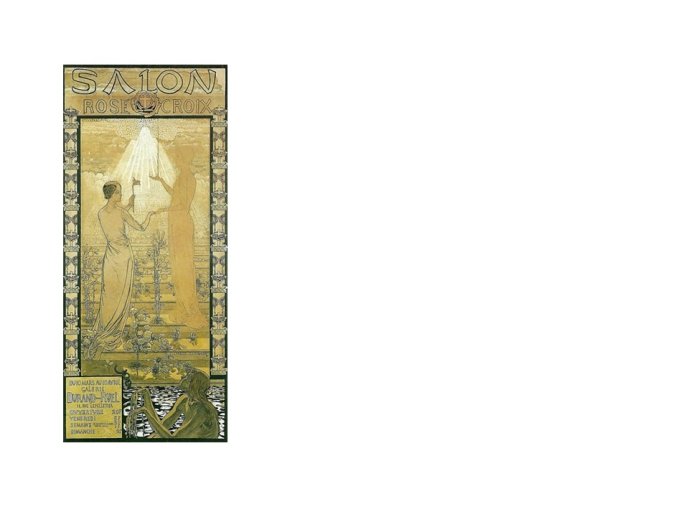

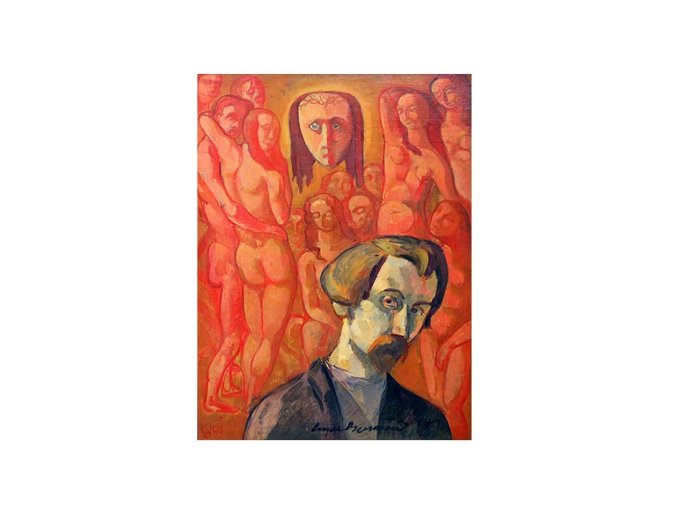

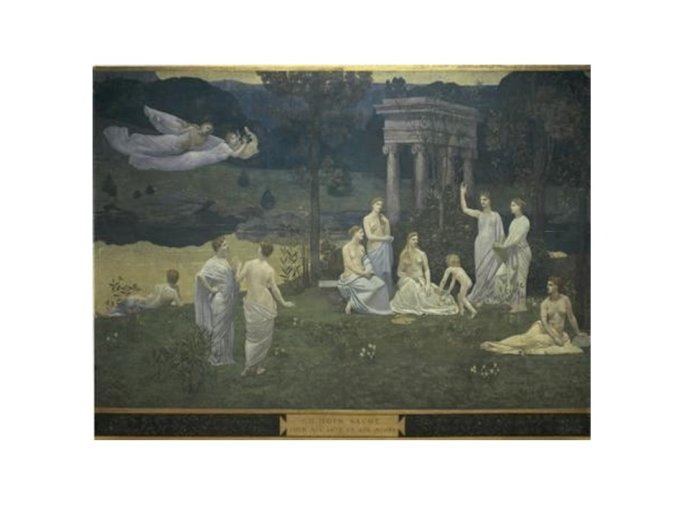

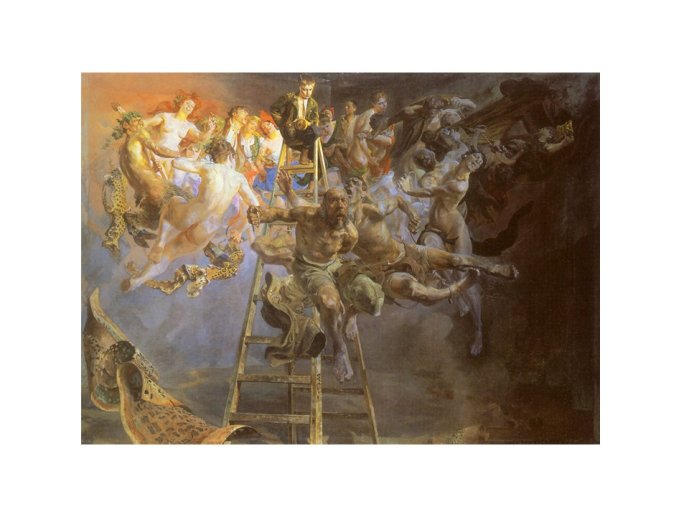

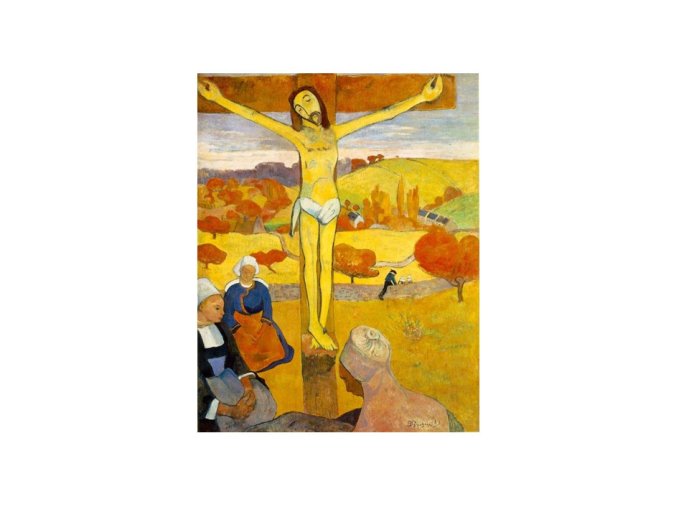

Les premiers écrivains symbolistes français avaient pourtant ouvertement proclamé leur déférence à l’égard de la théorie de l’Art Total de Wagner, une façon de se ranger en bon ordre sous une unique bannière. Elle était un phare qui évitait deux écueils majeurs : le naturalisme de Zola et le romantisme lyrique (la mort de Victor Hugo tombe au moment même où l’École symboliste s’officialise). Endosser une théorie était sans doute plus facile pour des poètes, en revanche reprendre à son compte le style musical de Wagner frisait le plagiat pour certains musiciens. Leur inscription dans le mouvement symboliste ne pouvait se réaliser par une simple perpétuation du chromatisme wagnérien. Le catalogue symboliste de Debussy, Dukas, Schmitt, Strauss et Mascagni est paradoxalement cohérent et hétéroclite, un constat également partagé du côté pictural avec Gauguin, Redon et Puvis de Chavannes. Autant d’artistes, autant de personnalités, autant de styles personnels. Le Symbolisme a été un mouvement d’individualités. A l’instar des déclarations de Jean Moréas, chacun a pu se préoccuper de vêtir « l’Idée d’une forme sensible », de « suggérer tout l’Homme par tout l’Art » et de promouvoir « l’Évangile des Correspondances ». Or chacun y est allé de sa partition. Et même si elle fut brève comme pour Meyerhold, elle marquait durablement la personnalité de chacun.

Les chercheurs conviés par l’Institut IRPALL et le Théâtre du Capitole à cette journée d’étude proposent de cerner les contours littéraire, dramatique et artistique du mouvement symboliste, d’analyser la pensée théorique de Maeterlinck, d’étudier les incursions sur la scène symboliste de plusieurs grandes figures (Dukas, Debussy, Korngold pour l’opéra, Reinhardt et Meyerhold pour le théâtre) afin de révéler les défis, les écueils, les inspirations et les émancipations suscités par leur expérience au cœur du Symbolisme.

Mots clés : Littérature -- France -- 19e siècle ; Symbolisme (mouvement littéraire) ; Symbolisme (dans la peinture) ; Symbolisme (dans la poésie) ; Décadentisme

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Références documentaires

SILHOUETTE, Marielle (2017). Max Reinhardt. L’avènement du metteur en scène. Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 344 p.

RITAINE [CHABROL], Pauline (2013). Paul Dukas et l'opéra: entre théorie et pratique. Thèse de doctorat en musique. Saint-Etienne, Université Jean Monnet, 527 p. [En ligne : https://www.theses.fr/2013STET2190].

ZÖLLNER, Reto (2013). Ariane et Barbe-Bleue de Maeterlinck et l’apport symboliste, De Gruyter Publishers, Fabula, 1-2, vol. 54, 46-60.

ANGELET, Christian (2012). "Ariane et Barbe-Bleue" : de l’avant-texte au livret d’opéra, Textyles, 41, 57-71. [En ligne : https://journals.openedition.org/textyles/1502].

BESSON, Jean-Louis (2010). Max Reinhardt. Arles, Éditions Actes Sud, 112 p.

MAETERLINCK, Maurice (2008). Le Tragique quotidien, in Le Trésor des humbles, Paris, Grasset & Fasquelle, 185 p.

PERRET, Simon-Pierre, RAGOT, Marie-Laure (2007). Paul Dukas. Paris, Éditions Fayard, 560 p.

LECLER, Eric (2006). L'opéra symboliste. Paris, Éditions L'Harmattan,

GORCEIX, Paul (2005). Maeterlinck, l’arpenteur de l’invisible. Bruxelles, Éditions Le Cri / Académie royale de langue et de littérature françaises, 648 p.

RYKNER, Arnaud (2005). Contre la musique-tout contre. Maeterlinck et la quête du hors-sens, Textyles, 26-27, 30-35.[En ligne : https://journals.openedition.org/textyles/556].

CASWELL, Austin B. (1988). Materlinck’s and Dukas’ “Ariane et Barbe-Bleue”: a feminist opera ?, Studies in Romanticisme, 2, vol. 27, 203-220.

GORCEIX, Paul (1975). Les affinités allemandes dans l'oeuvre de Maurice Maeterlinck: contribution à l'étude des relations du symbolisme français et du romantisme allemand. Paris, Presses universitaires de France, 411 p.

MEYERHOLD, Vsevolod (1973). Écrits sur le théâtre. Lausanne, Éditions L’Âge d’homme, 4 tomes.

Dans la même collection

-

"Dramaturgie négative" et modèle musical dans le théâtre de Maurice Maeterlinck / Pierre Longuenesse

LonguenessePierreMaeterlinck a déployé une réflexion dramaturgique qui reconfigure la fonction du personnage sur scène, interface symbolique d’un« personnage sublime », invisible et silencieux, évoluant entre les mots

-

Opéras symbolistes et ramifications wagnériennes : enquête de styles chez Debussy, Dukas et Korngol…

Les premiers écrivains symbolistes français avaient pourtant ouvertement proclamé leur déférence à l’égard de la théorie de l’Art Total de Wagner, une façon de se ranger en bon ordre sous une unique

-

Le symbolisme sur les scènes allemandes : le cas de Max Reinhardt / Catherine Mazellier-Lajarrige

Mazellier-LajarrigeCatherineLe Symbolisme en tant qu’école n’ayant duré officiellement que le temps d’une décennie (1895-1905), il fut cependant un mouvement de plus grande longévité, largement suivi, de portée européenne,

-

Vsevolod Meyerhold, le modèle musical et la scène symboliste / Muriel Plana

PlanaMurielLe catalogue symboliste de Debussy, Dukas, Schmitt, Strauss et Mascagni est paradoxalement cohérent et hétéroclite, un constat également partagé du côté pictural avec Gauguin, Redon et Puvis de

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Le Nabucco de Verdi, actualisation miraculeuse de clichés bibliques

GaudardFrançois-CharlesLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

Mexico ou Ceylan, qu’importe ! pourvu qu’il y ait du nouveau : Les Pêcheurs de perles de Georges Bi…

GaudardFrançois-CharlesSelon une vision commune de l’histoire de l’opéra, celui-ci aurait connu l’âge d’or de sa veine exotique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le tri arbitraire de la postérité aurait ainsi établi

-

De Nerval à Gounod, en passant par Berlioz : d’une « légende dramatique » au mythe... / François-C…

GaudardFrançois-CharlesL’extraordinaire développement de la légende de Faust au XIXe siècle a touché toutes les formes artistiques et littéraires. Mais plus encore, l’histoire de Faust constitue un cas d’appropriation

-

Don Juan et le donjuanisme : du libertin à l'homme révolté / François-Charles Godard

GaudardFrançois-CharlesLa création de Don Giovanni en 1787 à Prague n’est qu’une étape dans la longue file des avatars de ce qui pourrait bien être un mythe caractéristique de la culture européenne. Celui-ci ne cesse de

Sur le même thème

-

MELPONUM : Melpomène à l'ère numérique

HugotNinaNina Hugot - enseignante-chercheuse au laboratoire Écritures (Centre lorrain de recherches interdisciplinaires dans les domaines des littératures, des cultures et de la théologie – EA 3943) de l

-

Podcast 1/4 d'heure avec : Nina Hugot, enseignante-chercheuse du laboratoire Écritures de l'Univers…

HugotNinaRencontre avec Nina Hugot - enseignante-chercheuse du laboratoire Écritures (Centre lorrain de recherches interdisciplinaires dans les domaines des littératures, des cultures et de la théologie – EA

-

"Dramaturgie négative" et modèle musical dans le théâtre de Maurice Maeterlinck / Pierre Longuenesse

LonguenessePierreMaeterlinck a déployé une réflexion dramaturgique qui reconfigure la fonction du personnage sur scène, interface symbolique d’un« personnage sublime », invisible et silencieux, évoluant entre les mots

-

Le symbolisme sur les scènes allemandes : le cas de Max Reinhardt / Catherine Mazellier-Lajarrige

Mazellier-LajarrigeCatherineLe Symbolisme en tant qu’école n’ayant duré officiellement que le temps d’une décennie (1895-1905), il fut cependant un mouvement de plus grande longévité, largement suivi, de portée européenne,

-

Vsevolod Meyerhold, le modèle musical et la scène symboliste / Muriel Plana

PlanaMurielLe catalogue symboliste de Debussy, Dukas, Schmitt, Strauss et Mascagni est paradoxalement cohérent et hétéroclite, un constat également partagé du côté pictural avec Gauguin, Redon et Puvis de

-

« Crois-tu donc que pour nous il soit des noms sacrés ? » : éthique et dramaturgie des proscrits da…

Dès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un