Notice

Du « lieutenant de Dieu en terre » au souverain « dans son particulier » : la représentation du monarque dans le théâtre sérieux du XVIIe siècle français

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

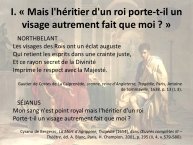

Un simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d’autre part, couvrant un champ partant de l’Antiquité gréco-romaine jusqu’à la Renaissance chevaleresque, de la Guerre de Troie à la Jérusalem délivrée. La place occupée par le type du roi ou de la reine, du prince ou de la princesse, qu’il soit légendaire comme Thésée ou réel comme Cléopâtre, est si importante qu’elle marque d’une signature forte les spectacles baroques et classiques en Europe. Qu’il soit tragique en France ou seria en Italie, l’opéra des XVIIe et XVIIIe siècles semble répéter à l’envi un panel délimité de personnages, d’une intrigue à l’autre, sans le moindre signe de lassitude. Jules César, Alexandre le Grand, Titus et Néron, tout comme Agrippine, Poppée ou Cléopâtre, réapparaissent au fil des ouvrages et des décennies, dans cette exaltation si baroque du modèle perpétuel, vecteur d’une dynamique de création jouant sur les nuances du même-différent. Le voisinage entre divinités et princes de ce monde, parfois au sein d’un même spectacle, soulève plusieurs interrogations sur le statut du personnage du monarque, représentant humain et terrestre d’une déité, serviteur ou rebelle à son ombre tutélaire. Souvent placé en situation de jugement à la Salomon, le monarque peut autant mettre en valeur les vertus de clémence éclairée (Titus) que les piétiner pour son seul plaisir (Néron).

L’allégorie joue ici un rôle plus important que la leçon d’histoire, un exercice de toute manière difficile à réaliser quand le panel des sources englobe de l’imaginaire (Homère, Le Tasse…) et des biographies incertaines (Suétone, Hérodote…). Soeur de l’illusion symbolique, l’approche allégorique du monarque autorise la souplesse par rapport aux faits authentiques et libère les perspectives fictionnelles et les potentiels imaginaires, riches en qualités esthétique et dramaturgique. L’allégorie garantit la beauté du spectacle, comme elle illumine déjà par ailleurs l’art pictural. Cette sorte de liberté historique accordée à la création artistique permet aussi de placer en sous-jacence des discours critiques ou laudateurs sur le pouvoir du monarque, dont l’actualité persiste aisément au fil des époques. Moins grave car plus divertissant, ce principe dramatique allégorique fait également de ces rois et reines, des personnages supports d’intrigues amoureuses : opérations de charme et de séduction, éventuellement nécessaires dans le jeu des luttes d’influence au sein du pouvoir, épreuves morales mettant au défi la force de la fidélité amoureuse… Cléopâtre ou Alceste, la première reine de deniers, la seconde reine de coupes, Jules César, roi de carreau ou Alexandre le Grand, roi de trèfle, personnages réels ou fictifs, ils font partie de la longue cohorte des figures de monarques montés sur scène, cohorte qui sera abordée sous l’angle de la diversité des nations (France, Italie, Angleterre) par les chercheurs réunis à l’occasion de cette journée d’étude.

Journée d’étude organisée par l’Institut IRPALL de l’Université de Toulouse Jean Jaurès (Responsabilité scientifique, Michel Lehmann) et l’Opéra national du Capitole de Toulouse (Direction artistique, Christophe Ghristi).

Dans la même collection

-

Dédoublement de la représentation et représentation du dédoublement : les vertiges de l’illusion da…

CervantesXavierUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

La Cléopâtre de Shakespeare, simple « morceau refroidi / Dans l’écuelle du défunt César » ?

Boyer-LafontAgnèsUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Rois et reines dans le dramma per musica italien, des origines à l’orée du XVIIIe siècle

EouzanFannyUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Mythe et pouvoir dans le spectacle de cour au Grand Siècle

MahéYannUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

Sur le même thème

-

Quand Adrienne passe la rampe : scènes réelles, dramatiques et lyriques d’une diva à la française (…

LehmannMichelLa diva est une déesse, le terme italien est sans ambiguïté. Qualifier de diva une artiste de la scène est un jugement d’après une qualité féminine traversée par des imaginaires, de l’idéal, de la

-

La Cléopâtre de Shakespeare, simple « morceau refroidi / Dans l’écuelle du défunt César » ?

Boyer-LafontAgnèsUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Rois et reines dans le dramma per musica italien, des origines à l’orée du XVIIIe siècle

EouzanFannyUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Mythe et pouvoir dans le spectacle de cour au Grand Siècle

MahéYannUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

La valeur de la pièce rompue - une coutume de fiançailles dans la littérature anglaise

Vickermann-RibémontGabrielePeut-être en réminiscence de l’ancien sumbolon, morceau de poterie cassée en deux dont les parties devaient identifier les deux partenaires d’un contrat, on trouve dans la littérature anglaise des

-

Tabernacle, étude des tabernacles du XVIIe siècle en Touraine

RodriguesCynthiaLe projet « Tabernacle » s’inscrit dans le cadre d’une thèse commencée en 2021 portant sur l’art des retables du XVIIe siècle en Val de Loire.

-

-

Mai 68, ou le triomphe de la ‘Société du spectacle’ ?

OryPascalJouveÉmelineCe n’est pas tout à fait un hasard si le mouvement étudiant de Mai 68 a voulu occuper, après la Sorbonne, l’Odéon. Ce n’est pas tout à fait hasard si le lieu où des soixante-huitards ont cherché, en