Notice

La valeur de la pièce rompue - une coutume de fiançailles dans la littérature anglaise

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Peut-être en réminiscence de l’ancien sumbolon, morceau de poterie cassée en deux dont les parties devaient identifier les deux partenaires d’un contrat, on trouve dans la littérature anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles un rituel de fiançailles – parfois, tant que les formalités de mariage ne sont pas définies de façon plus stricte, interprété comme contrat de mariage – dans lequel le couple rompt une pièce de monnaie.

S’il y a des affaires historiques, portées devant les tribunaux en raison de la valeur contestée du lien ainsi formé, le rituel devient un motif littéraire fort, riche en connotations supplémentaires : de richesse, d’une part, déclinée selon la valeur de la pièce utilisée (broadpiece, large Carolus en vigueur jusqu’en 1663, p. ex., ou ninepence plus abordable et répandu parmi la population plus modeste) ; parfois celle de l’histoire du couple : séparé après les promesses, il espère être réuni comme le devront être les deux moitiés de la pièce (voir What d’ye call it de John Gay, 1715) ; ou encore celle de l’infraction, le rituel privé étant généralement performé clandestinement, en dehors du contrôle familial du lien matrimonial envisagé.

Selon Lawrence Stone, le symbolisme du rituel est évident, mais la raison de l’importance donnée à la pièce cassée au XVIIe et au premier XVIIIe siècle reste obscure. Dans la littérature, les enjeux de ce rituel semblent diverger selon les périodes et les genres : tantôt représenté comme expression d’un engagement contre toutes les adversités (voir The Bride of Lammermoor de Walter Scott), tantôt perverti pour tromper une jeune femme naïve (notamment dans la comédie de la Restauration anglaise, particulièrement complaisante envers les séducteurs), la pièce rompue figure dans la diégèse comme pierre de touche de la tension entre la preuve et la confiance, et dans les textes comme motif cristallisant l’axiologie entre sublimation quasi religieuse et sécularisation du lien amoureux. Ma contribution se propose d’explorer le motif de la pièce rompue afin de dégager des logiques de représentation et de distribution.

Thème

Dans la même collection

-

Valeur objectale de la monnaie chez Tolstoï : quelques pistes à partir du Faux coupon

Noël-LemaitreChristineSi le rôle de l’argent dans les romans de Dostoïevski a pu susciter de nombreuses études, qui ont souligné la dimension omniprésente de la monnaie dans ses écrits (voir notamment Ollivier, 1971 ou

-

La circulation de la monnaie à travers les arts

PoirsonMartialL’ambition du colloque est de créer les conditions de dialogues interdisciplinaires en étudiant la place de la monnaie dans les sources littéraires à la fois au moyen d’une approche « documentaire »,

-

La monnaie sur la scène irlandaise de Lady Gregory à Marina Carr

Roche-TiengoVirginieDans Ulysse (1922) de James Joyce, Leopold Bloom a 4 shillings et 9 pense en poche lorsqu’il quitte sa maison le 16 juin 1904. Car pour James Joyce, tout écrivain digne de renom se doit de connaître

-

La moneta di Akragas. La monnaie comme objet de fascination et de collection

LeblancThomasLiminaValentinaLa communication se fonde sur La moneta di Akragas (2011) écrit par Andrea Camilleri. Le premier chapitre ramène le lecteur au siège d’Agrigente par les Carthaginois (406 aCn).

-

Un monstre à Paris. L'image de l'assignat dans Le Nouveau Paris de Louis Sébastien Mercier (1798)

GIROTCyrielleL’assignat est le second échec de monnaie fiduciaire, après l’expérience de Law (1716-1720), mis en place en France entre 1789 et 1797 pour tenter d’éviter la banqueroute. Issu de la nationalisation

-

L'ombre de Persée : médaille et écriture historique dans l'Europe des Lumières

PinaultClémentLe 29 mai 1717, Mary Wortley Montagu écrit à Antonio Conti pour lui annoncer qu’elle vient d’acquérir, à Constantinople, une médaille du roi Persée. La communication propose d’interroger le regard

-

La pièce au cocher. Grammaire du geste monétaire dans le Paris de la Belle Époque chez Paul Bourget…

Ancelet-NetterDominiquePayer avec quelques pièces de monnaie est un des rares gestes qui mette en contact les gens du monde avec des personnes subalternes qui ne soient pas leurs domestiques. Parmi ceux-ci, les cochers des

-

Jeux de mots et de monnaies : autour du Dit du Florin de Jean Froissart

BompaireMarcLa diversité des monnaies circulant à la fin du Moyen Âge et leurs noms et surnoms imagés ont fourni la matière à des exercices de style comme le « Cri des monnaies » de Jehan Molinet où il est encore

-

La pièce et l'allégorie : tradition littéraire et réflexion 'économique'. Le Songe du Vieil Pelerin…

RibémontBernardLe Songe du vieil pèlerin est un ouvrage particulièrement complexe, qui, sous forme allégorique, traite de multiples problèmes, en particulier politiques et juridiques relatifs au royaume. Philippe,

-

Retrouver des monnaies dans les tombeaux de ses aïeux : réflexions autour de deux mythes évoquant d…

DucheminJean-PatrickEn dehors des quelques évocations mythologiques renvoyant au paiement d’une traversée payé au passeur grec des Enfers, Charon, les textes évoquant l’existence de monnaies déposées en contexte de

-

Victor Hugo et "Les Misérables" : mise en boîte

SchmittLaurentBOURBONXavierTHERETPhilippe« Les Misérables » sont une source inépuisable de référence à la monnaie. Le passage au système décimal à la Révolution n’a pas fait disparaître de notre vocabulaire courant, les sous qui y figurent

-

L'aureus de Tibère d'Arthur Machen (1895) - monnaie fictive, débauches romaines et horreur gothique

CharreyPierreQUÉRÉJulieComment l’invention d’une monnaie romaine peut servir d’assise matérielle à un récit horrifique ? Pivot du roman fantastique d’Arthur Machen (1863-1947) Les trois imposteurs, « l’aureus de Tibère »

Sur le même thème

-

Pastoral Myth in the Anthropocene: Timescape and the Novel

ShadurskiMaximAs founding narratives or idealized representations of historical figures, myths have, from time immemorial, tied humans together, creating communities that grow into organized societies. They have

-

"Reputation lives on like the echo of a song": Founding Myths in The Last Kingdom

SarrailYorickAs founding narratives or idealized representations of historical figures, myths have, from time immemorial, tied humans together, creating communities that grow into organized societies. They have

-

Mythe et pouvoir dans le spectacle de cour au Grand Siècle

MahéYannUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Du « lieutenant de Dieu en terre » au souverain « dans son particulier » : la représentation du mon…

LabruneCarolineUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

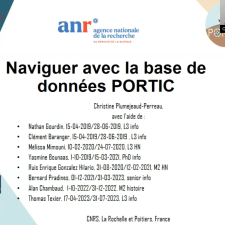

ANR PORTIC - Partie I : « Naviguer avec la base de données PORTIC » (coordinatrice : Christine Plum…

PlumejeaudChristineSofiaPierre NiccolòJournée de restitution du projet ANR PORTIC

-

ANR PROTIC - Introduction

MarzagalliSilviaJournée de restitution du programme ANR PORTIC - Introduction

-

ANR PORTIC - Partie II : « Projet PORTIC : négocier l’écriture d’une enquête » (coordinateur : Robi…

MouratRobin deCharlesLoïcMarzagalliSilviaGirardPaulMazoyerBéatriceJournée de restitution du programme ANR PORTIC

-

La circulation de la monnaie à travers les arts

PoirsonMartialL’ambition du colloque est de créer les conditions de dialogues interdisciplinaires en étudiant la place de la monnaie dans les sources littéraires à la fois au moyen d’une approche « documentaire »,

-

La monnaie sur la scène irlandaise de Lady Gregory à Marina Carr

Roche-TiengoVirginieDans Ulysse (1922) de James Joyce, Leopold Bloom a 4 shillings et 9 pense en poche lorsqu’il quitte sa maison le 16 juin 1904. Car pour James Joyce, tout écrivain digne de renom se doit de connaître

-

La recapitalisation symbolique de l'africanité dans les Amériques

LefrançoisFrédéricLavouVictorienKalyAlain PascalBohoussouAdjo N'go RosineIntervention dans le séminaire organisé par le Professeur Victorien Lavou Zoungbo dans le cadre du master 2 Intervales de l'Université de Perpignan. Le master INTERVALES est un master

-

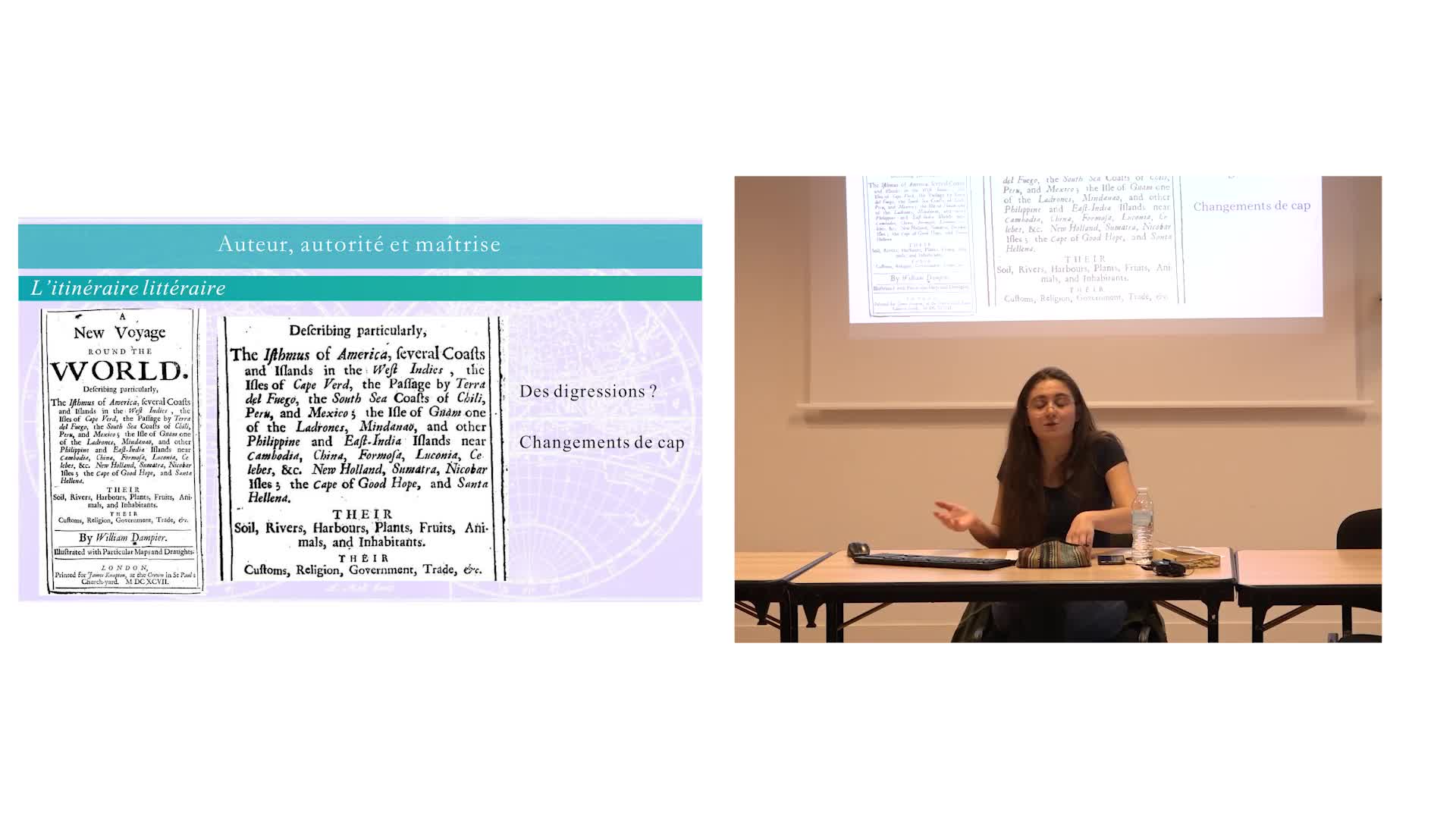

L'injonction au voyage : la puissance littéraire du New Voyage Round the World de William Dampier (…

Après onze années passées autour du monde (1679-1691), William Dampier publie un récit de son voyage (1697). Ce texte ne se veut pas littéraire au sensartistique du terme : il s’agit plutôt d’un

-

William Blake et « l’impression enluminée »

Collé-BakNathalieWilliam Blake et « l’impression enluminée » par Nathalie Collé (Université de Lorraine)