Notice

La gestion des eaux sales, troubles et indésirables à Aix-en-Provence, durant l’Antiquité

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La compréhension des modalités de gestion des eaux dans et aux abords de la ville antique d’Aix-en-Provence reste à ce jour très inégale, qu’il s’agisse des eaux propres ou des eaux sales.

Alors que l’alimentation en eau d’Aquae Sextiae par des aqueducs a, dès la fin du XIXe siècle, donné lieu à plusieurs synthèses, l’utilisation des eaux thermales, pourtant mentionnées par dives auteurs grecs et latins, et, plus encore la gestion des flux urbains excédentaires ont été traitées de manière plus ponctuelle, au gré des découvertes, assez rares jusque dans les années 2000. En ce qui concerne les eaux sales, ce que nous savons de l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie, durant l’Antiquité, s’est, jusqu’à présent, essentiellement basée sur quelques tronçons de collecteurs urbains, privés et surtout publics, des regards et des puits perdus. Si l’étude de ces équipements a révélé, dans le traitement des eaux sales, des évolutions techniques au fil du temps, celles-ci ne peuvent toutefois être transposées à l’ensemble de la ville, faute d’éléments suffisants. Quant à la question du drainage des eaux de ruissellement et d’infiltration, ou encore à l’évacuation, extra-muros, des eaux usées et pluviales d’origine urbaine, elle a principalement été abordée en périphérie sud de la ville romaine, il y a une vingtaine d’années, avec la mise au jour, au sein d’anciens champs ou d’espaces funéraires, de nombreux drains et fossés. Mais les recherches se sont ici essentiellement focalisées sur la structuration de l’espace et son évolution, délaissant la fonction de ces dispositifs auxquels leur morphologie, leurs dimensions, leurs comblements ou encore leur localisation et leur orientation confèrent des fonctions diverses et, sans doute aussi quelquefois, complémentaires, voire combinées.

Avec le développement des fouilles préventives sur tout le pourtour de la ville antique, et notamment en amont de cette dernière (centre hospitalier du Pays d’Aix : Bonnet en cours) et à l’est (fouilles de la place Verdun), les données archéologiques et géoarchéologiques se sont multipliées, permettant de reprendre le dossier de la gestion des eaux indésirables à l’échelle de l’agglomération.

Même s’il reste toujours délicat de déterminer les liens et interactions qui ont pu exister entre les aménagements hydrauliques urbains et péri-urbains, la cartographie que l’on peut en faire à partir de leur chronologie et de leur typologie, basée, entre autres, sur leur fonction supposée, leurs modalités d’entretien ou encore la nature des flux canalisés, favorise aujourd’hui une meilleure perception des stratégies imaginées et mises en oeuvre pour évacuer les eaux troubles depuis l’espace urbain vers sa périphérie immédiate, et pour gérer les eaux de captage ou de ruissellement en amont de la ville, qui a la particularité d’avoir été implantée sur un site marqué par un important pendage nord-est/sud-ouest. La précision des cadres hydrologique, hydrogéologique et topographique de la couronne urbaine, durant l’Antiquité, acquise grâce au développement de programmes paléo-environnementaux pluridisciplinaires, permet, en outre, de mieux cerner les contraintes rencontrées par les édiles de la ville et les usagers, et donc de mieux comprendre les stratégies qu’ils ont adoptées. Il est ainsi possible de

mettre en évidence la constitution d’un réseau hydraulique complexe, certes très hétérogène, mais cohérent dans sa trame, mais aussi évolutif.

Communicants :

Stéphane BONNET - Direction Archéologie et Muséum d’Aix-en-Provence.

NURIA NIN - Direction Archéologie et Muséum d’Aix-en-Provence.

Colloque organisé par :

Jean-Baptiste Lebret

Sandrine Agusta-Boularot

Réalisation :

Lambert Capron

Dans la même collection

-

évolution, répartition et gestion des réseaux d’évacuation des eaux usées dans le quartier urbain a…

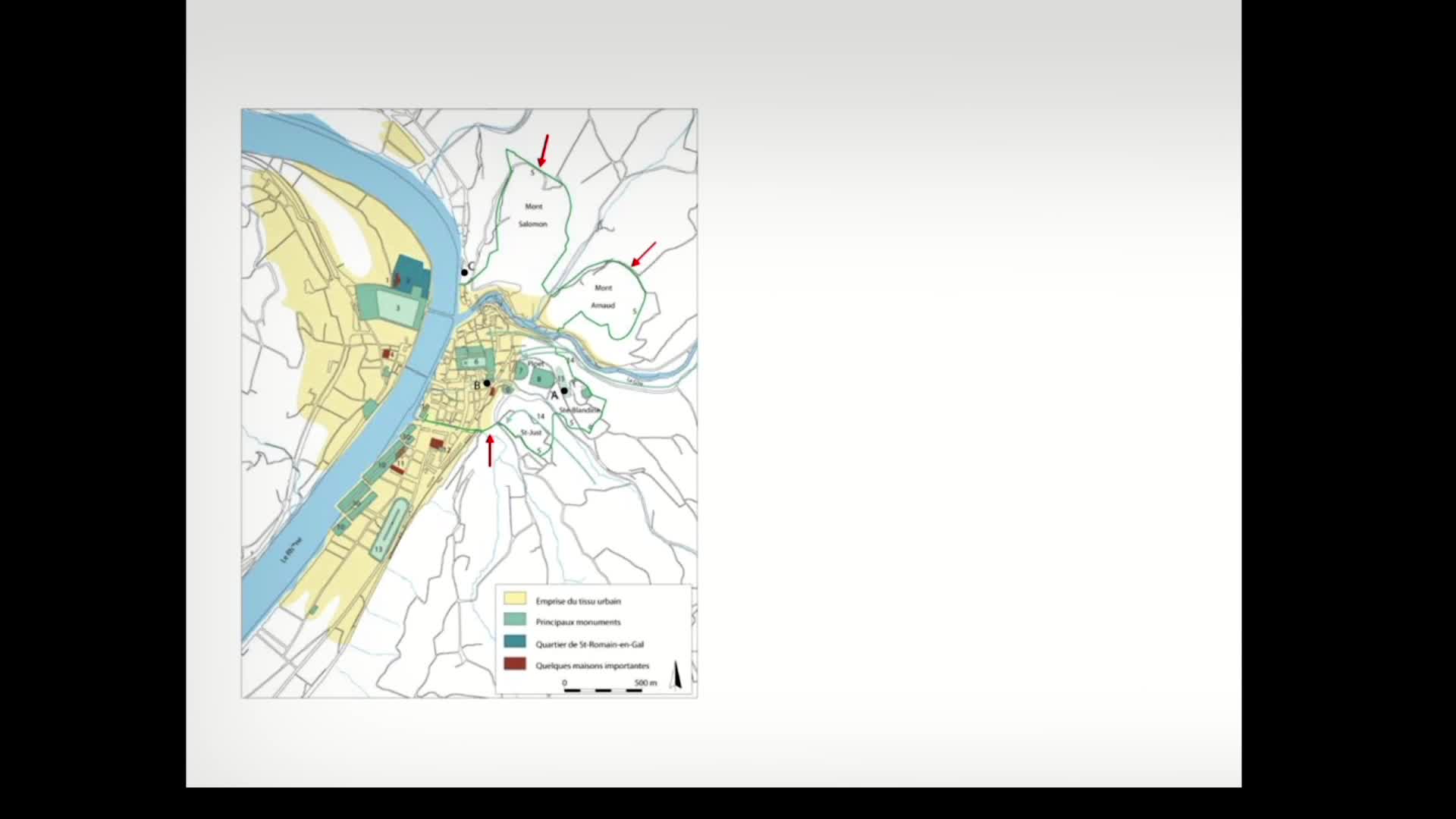

Les fouilles de grande ampleur conduites sur la réserve archéologique de Saint-Romain-en-Gal au cours des quarante dernières années ont fourni des jalons chronologiques essentiels pour la connaissance

-

La gestion des eaux à Forum Iulii : la cas du site de l’école des Poiriers

Forum-Iulii est un port maritime que les premières mentions et les plus anciennes traces archéologiques font remonter au milieu du Ier s. av J.-C. L’extension de la ville, à un rythme varié, est

-

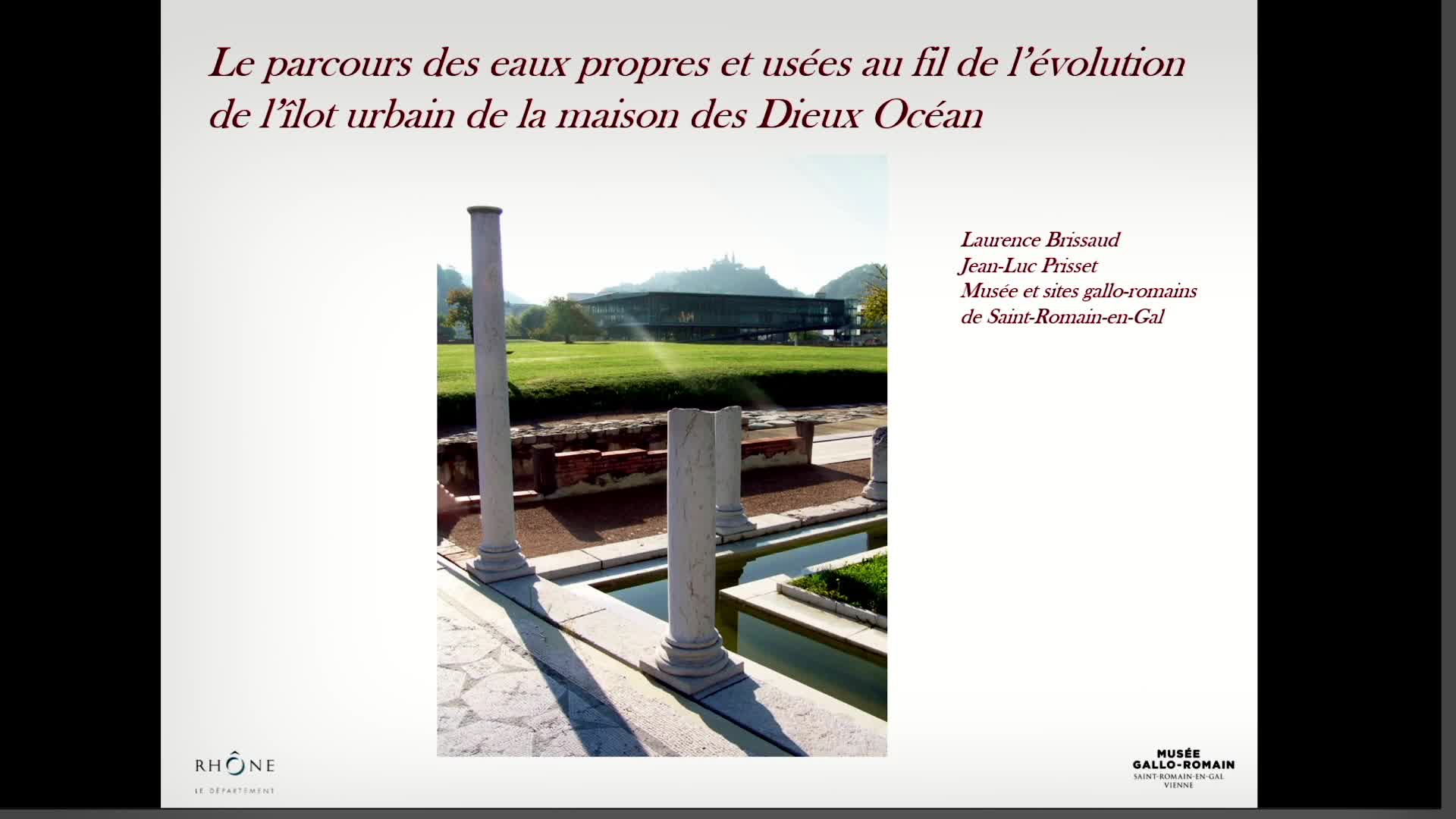

Le parcours des eaux propres et usées au fil de l’évolution de l’îlot urbain de la maison des Dieux…

Les éléments des réseaux hydrauliques conservés au sein des parcelles de la maison des Dieux Océan et de la maison aux Cinq Mosaïques ont été présentés dans le cadre des monographies qui leurs ont été

-

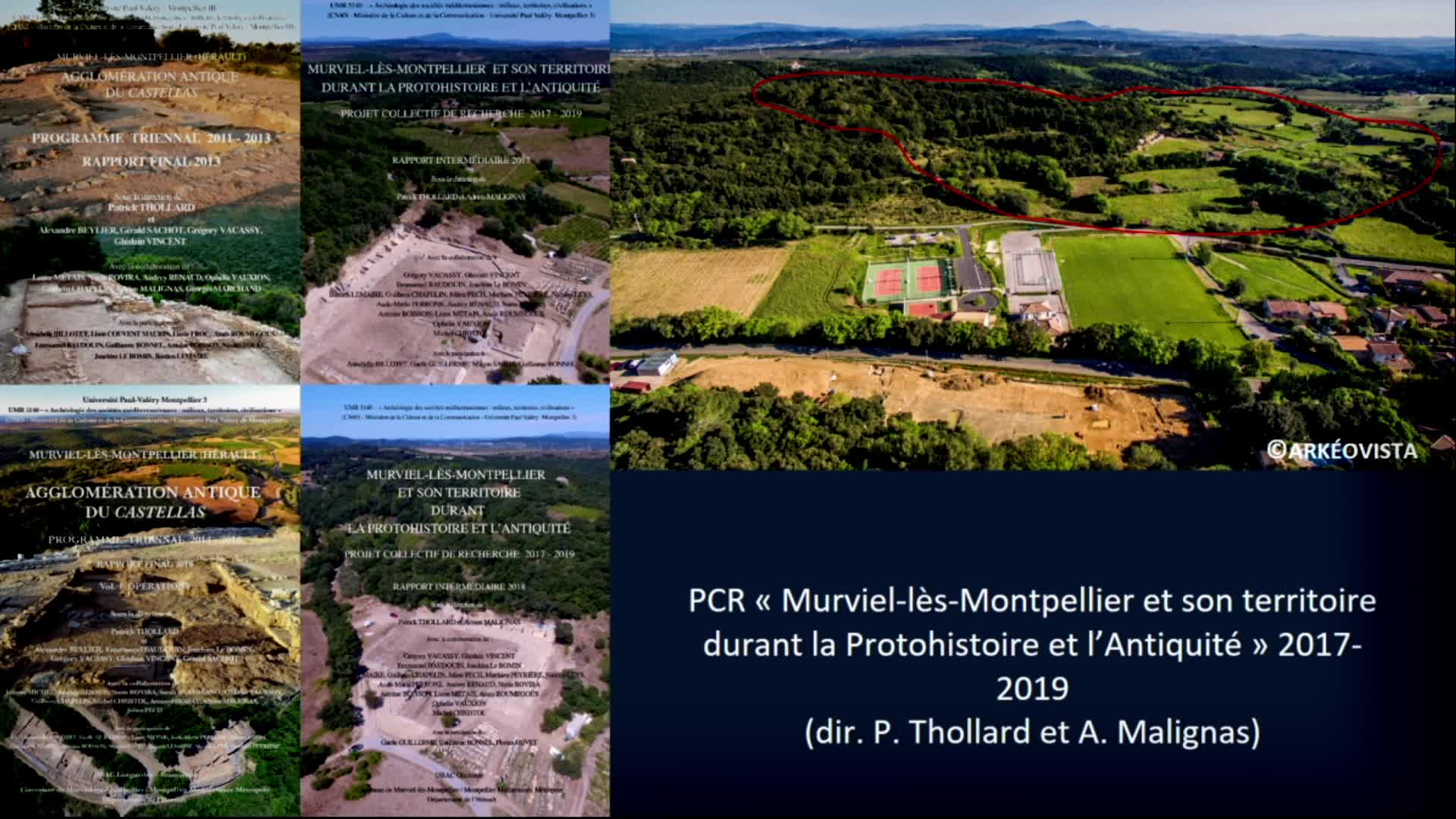

Evacuation des eaux usées et pluviales dans les quartiers d’habitation et d’artisanat du Castellas …

Pendant 20 ans, l’agglomération antique du Castellas a fait l’objet d’un vaste programme d’étude et plusieurs zones de fouille y ont été ouvertes. Si la plus connue reste le forum, d’autres ont

-

Introduction générale

Introduction générale - colloque international : Eaux sales, eaux troubles, eaux de ruissellement : la gestion des eaux indésirable dans le monde romain Communicants : Jean-Baptiste LEBRET

-

L’ensemble monumental de Saint-Romain-en-Gal : l’exemple d’un bassin de rétention romain ?

Le quartier nord-ouest de Vienna, mis au jour sur le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal, en rive droite du Rhône, est traversé d'est en ouest par un ruisseau. À partir du milieu du Ier siècle

-

Urban sanitation in Roman Mirobriga (Santiago do Cacèm, Portugal)

One of the greatest challenges any urban settlement, whatever its size, faces is that of keeping certain health standards. In Roman times, this concern is attested in cities founded all over the

-

Cassinomagus (Chassenon, Charente) : gestion des eaux indésirables dans le secteur sud-est de l’agg…

L’agglomération secondaire Cassinomagus s’est établie aux marges occidentales de la cité des Lémovices avant le début de notre ère. À partir du début du Ier siècle p.C., elle s’est développée dans

-

30 ans après Pontus Reimers : de la nécessité d’harmoniser les études sur les réseaux d’évacuation …

En 1991, paraissait dans les Actes d'un colloque tenu à Lund en 1988 (pour célébrer la réouverture de l’Institut suédois de Rome) un article de Pontus Reimers : Roman sewers en sewerage networks –

-

Colloque international : Eaux sales, eaux troubles, eaux de ruissellement : la gestion des eaux ind…

Mot de bienvenue Communicants : Réjane Roure (directrice du laboratoire ASM) Frédéric Servajean (directeur du LabEx ARCHIMEDE) Colloque organisé par : Jean-Baptiste Lebret Sandrine Agusta

-

Indésirables mais utiles : la gestion des eaux dans la périphérie urbaine d’Augustonemetum/Clermont…

Les trois sites considérés ici – rue Fontgiève, Scène nationale, rue Rabanesse – ont été étudiés dans le cadre de fouilles archéologiques préventives réalisées sur de vastes superficies entre 2012 et

-

La canalisation souterraine de Soriech (Lattes, 34) : gestion d’une zone humide au haut Empire.

L’occupation antique de la fouille des « Hauts de Lattes » (Daveau et al., en cours), au sud du domaine de Soriech, sur la commune de Lattes est caractérisée par un réseau relativement dense de

Sur le même thème

-

Axe Catastrophes urbaines - Les inondations sous le prisme des SHS et des sciences de la modélisati…

PujolLéoGuevara ViquezSofiaDeux présentations : Assimilation de données variationnelle pour la modélisation de crues éclair urbaines : application à un quartier d’Abidjan Capturer l(es) inondation(s) dans la ville : le

-

Eau sans frontière ? Acteurs israéliens, palestiniens et internationaux de l’eau dans l’espace isra…

SalensonIrèneMOFIP : Mobilités frontières et conflits dans les espaces israélo-palestiniens (1) La première rencontre de l’équipe MOFIP et le Réseau d'Excellence Ramses² a eu lieu à la Maison

-

La pertinence des échelles territoriales dans les transitions énergétiques

Pour fêter les 100 ans de la Régie Municipale du Gaz et de l'Électricité, la Chaire RESET a convié chercheurs et spécialistes afin de dresser une histoire des énergies à Bordeaux.

-

Evacuation des eaux usées et pluviales dans les quartiers d’habitation et d’artisanat du Castellas …

Pendant 20 ans, l’agglomération antique du Castellas a fait l’objet d’un vaste programme d’étude et plusieurs zones de fouille y ont été ouvertes. Si la plus connue reste le forum, d’autres ont

-

Introduction générale

Introduction générale - colloque international : Eaux sales, eaux troubles, eaux de ruissellement : la gestion des eaux indésirable dans le monde romain Communicants : Jean-Baptiste LEBRET

-

Urban sanitation in Roman Mirobriga (Santiago do Cacèm, Portugal)

One of the greatest challenges any urban settlement, whatever its size, faces is that of keeping certain health standards. In Roman times, this concern is attested in cities founded all over the

-

La gestion des eaux à Forum Iulii : la cas du site de l’école des Poiriers

Forum-Iulii est un port maritime que les premières mentions et les plus anciennes traces archéologiques font remonter au milieu du Ier s. av J.-C. L’extension de la ville, à un rythme varié, est

-

Le parcours des eaux propres et usées au fil de l’évolution de l’îlot urbain de la maison des Dieux…

Les éléments des réseaux hydrauliques conservés au sein des parcelles de la maison des Dieux Océan et de la maison aux Cinq Mosaïques ont été présentés dans le cadre des monographies qui leurs ont été

-

évolution, répartition et gestion des réseaux d’évacuation des eaux usées dans le quartier urbain a…

Les fouilles de grande ampleur conduites sur la réserve archéologique de Saint-Romain-en-Gal au cours des quarante dernières années ont fourni des jalons chronologiques essentiels pour la connaissance

-

L’ensemble monumental de Saint-Romain-en-Gal : l’exemple d’un bassin de rétention romain ?

Le quartier nord-ouest de Vienna, mis au jour sur le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal, en rive droite du Rhône, est traversé d'est en ouest par un ruisseau. À partir du milieu du Ier siècle

-

Indésirables mais utiles : la gestion des eaux dans la périphérie urbaine d’Augustonemetum/Clermont…

Les trois sites considérés ici – rue Fontgiève, Scène nationale, rue Rabanesse – ont été étudiés dans le cadre de fouilles archéologiques préventives réalisées sur de vastes superficies entre 2012 et

-

Une gestion totalement maitrisée des eaux d’alimentation et des eaux usées ? Le cas de la Villa Pr…

Le développement de l’usage de l’opus caementicium dans les villas du Latium dans le courant du IIe s. avant J.-C. a permis l’émergence d’un nouveau type de villa que l’un de nous a qualifié en son